アスリートの筋筋膜性腰痛症への運動療法

スポーツと腰痛症

「日常生活では問題ないけどスポーツをすると痛くなる。」

スポーツ現場やスポーツ整形で活動されている方は、患者さんからこのような腰痛について訴えを聞くことが多いのではないでしょうか?

私のこれまでの活動においても、老若男女さまざまな世代の方々からこの様な訴えを多く聞いてきました。

その多くは、筋筋膜性腰痛症や椎間板症、椎間関節性腰痛などいわゆる非特異的腰痛と呼ばれる腰痛の症状を抱えているケースが多い印象でした。

なかでも、筋・筋膜性腰痛症は明確に病態が解明されていないことがありますが、日頃の不良姿勢やスポーツ時の不良動作が原因の一つと考えられています。

腰痛につながるスポーツ不良動作の特徴は、一例として走行時の過剰な腰椎の伸展があげられます。

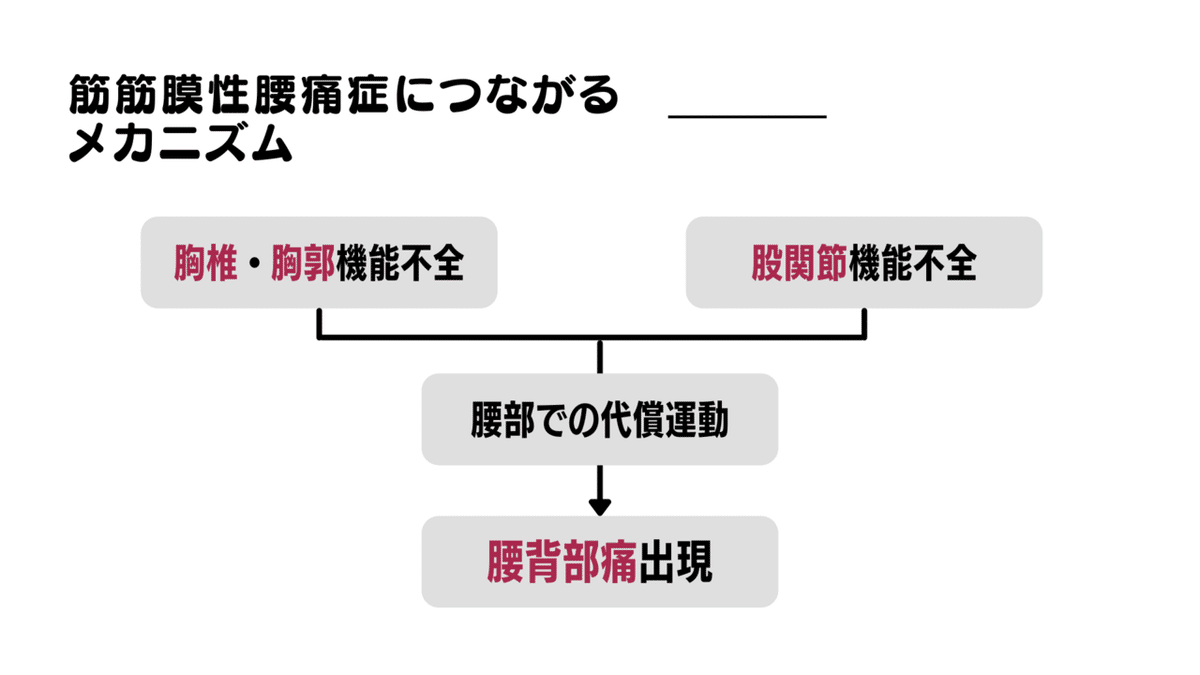

このような不良動作は、一般的に胸椎・胸郭や股関節の可動域制限などの機能不全が原因と考えられています。

このような機能不全によって、脊柱起立筋群へ繰り返し機械的ストレスが加わることで、侵害受容器が興奮し腰痛につながると考えられています。

また、筋線維の損傷や筋付着部の炎症によって内因性発痛物質(ブラジキニン・サイトカイン・プロスタグランジンなど)が放出されます。

この発痛物質は、ポリモーダル受容器を興奮させて痛みを発生させると考えらえています。

臨床においても胸椎・胸郭や股関節の機能不全に対してアプローチして、腰背部へかかるストレスを軽減させることで、症状の改善につながるケースを多く経験します。

しかし、それらの機能不全に対してアプローチをしても一定の効果を得られないケースも中にはいます。

これは、患部へのストレスのかかり方(原因)が人それぞれ違うからと考えられます。

そのため、各症例ごとに患部へのメカニカルストレスなどを明確にし、それぞれに見合った運動療法などを提供することが重要となります。

筋・筋膜性腰痛症の原因因子のさらに原因因子とは

股関節などの機能不全に対してアプローチをしても症状が改善されないケースには共通の特徴があります。

それは、胸椎・胸郭・股関節の機能不全にも原因があることです。

胸椎や胸郭の機能不全は股関節・骨盤が原因であることが多いですが、股関節・骨盤の機能不全は足部・足関節機能の低下が影響していることを多く経験します。

足部機能と腰痛

|運動連鎖と腰椎過前弯

立位姿勢では、距骨下関節が回内位になると上行性運動連鎖によって股関節は屈曲内旋し、骨盤は前傾します。

この股関節屈曲内旋および骨盤前傾によって、腰椎は過度な前弯を引き起こし、脊柱起立筋への過負荷につながると考えられます。

|足趾伸展制限と腰椎過前弯

股関節伸展制限による歩行や走行動作中の腰椎の過前弯は、脊柱起立筋群や大腿四頭筋の筋活動を高め、腰背部への負担増大につながるとされています。

この股関節伸展制限は、単に股関節屈筋群の伸張性低下や股関節伸展筋群の機能不全が原因とは限りません。

立脚後期における股関節伸展は、足趾MTP関節の伸展運動(フォアフットロッカー)による受動的なものであるとも考えられています。

この足趾の可動性が低下することで、上記のようなメカニズムで腰痛につながると考えられています。

|姿勢制御の破綻

足関節機能的不安定性(FAI)など、足関節の機能不全を有するケースでは、姿勢制御において股関節姿勢制御で代償するため、中殿筋など股関節周囲筋群へ過度な負担が集中すると考えられています。

過度な股関節周囲への負荷は、筋のスティフネスの原因にもなり股関節機能不全に陥りやすくなると考えられます。

その結果、腰椎への負担が増大し、腰痛につながりやすくなります。

介入初期の段階から患部周囲の機能だけでなく、問診を含めて足部・足関節に機能不全がないか状態を把握しておくことが重要であると考えられます。

こちらのnoteでは、足部・足関節機能からアスリートの筋筋膜性腰痛症に対するアプローチをご紹介します。

病態評価

一言で筋筋膜性腰痛症とまとめても具体的には、3つの病態に分類することができるとされています。

病態によっては、安静期間(※)を設けて損傷組織の治癒を図る必要があるため、これら一つ一つの病態を明らかにすることが重要です。

※安静期間の一例

腰方形筋などの筋損傷が認められる場合、3週間程度の安静期間を設定することが推奨されている。

(参考:「スポーツリハビリテーションの臨床」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?