#2 自然と向き合う

当たり前のように存在する、自然。山や川、水や空気、木々や植物の大切さは、人並みに理解しているし、それらがもたらす恩恵に敬意を抱きつつも、それ以上の深い考察をする事は無かったのかも知れません。この活動をはじめるまでは、自然をそんな風に捉えていました。

現代社会の常識に従い、仕事や経済面においても自立した社会人となる為、ただひたすらに経験と時間を積み重ねて行く日々。自然は、そんな日々に埋もれてしまった存在だったのだろう、、、いや、そうじゃないって!

現代の社会生活の中で迫られる取捨選択を繰り返してるうちに、自然に対して何らかの悪影響を与えている事に気づきながらも、まぁいいか、仕方がない、自分にはどうすることもできないと理由を付けて、見て見ぬ振りをしていたのです。そして、その不都合へのバランスを取るために自然への深い考察を閉ざし、向き合うことにもフタをしてしまっていたのでしょう。

自分の心の中だけに留めている想いとの対峙は、そんな自らの弱さと未熟さを思い知らされるという事にもなりましたが、抱えている矛盾と正直に向き合えた事で、何かスッと一歩抜け出せた様な気持ちになれたのです。矛盾のない完璧な生き方は多分無理だけど、自分が大切にしたいものと、しがらみ無く向き合い、それのために何ができるのか考え行動することに繋がってきたのです。

僕たちなりの ” 自然への向き合い方 ” の模索は続きます。

ぼんやりとしていた進むべき方向が定まり始めたことで、プロダクトを通じて世界観を表現することへのこだわりは無くなり、広い視野で何ができるのか考えるようになっていました。

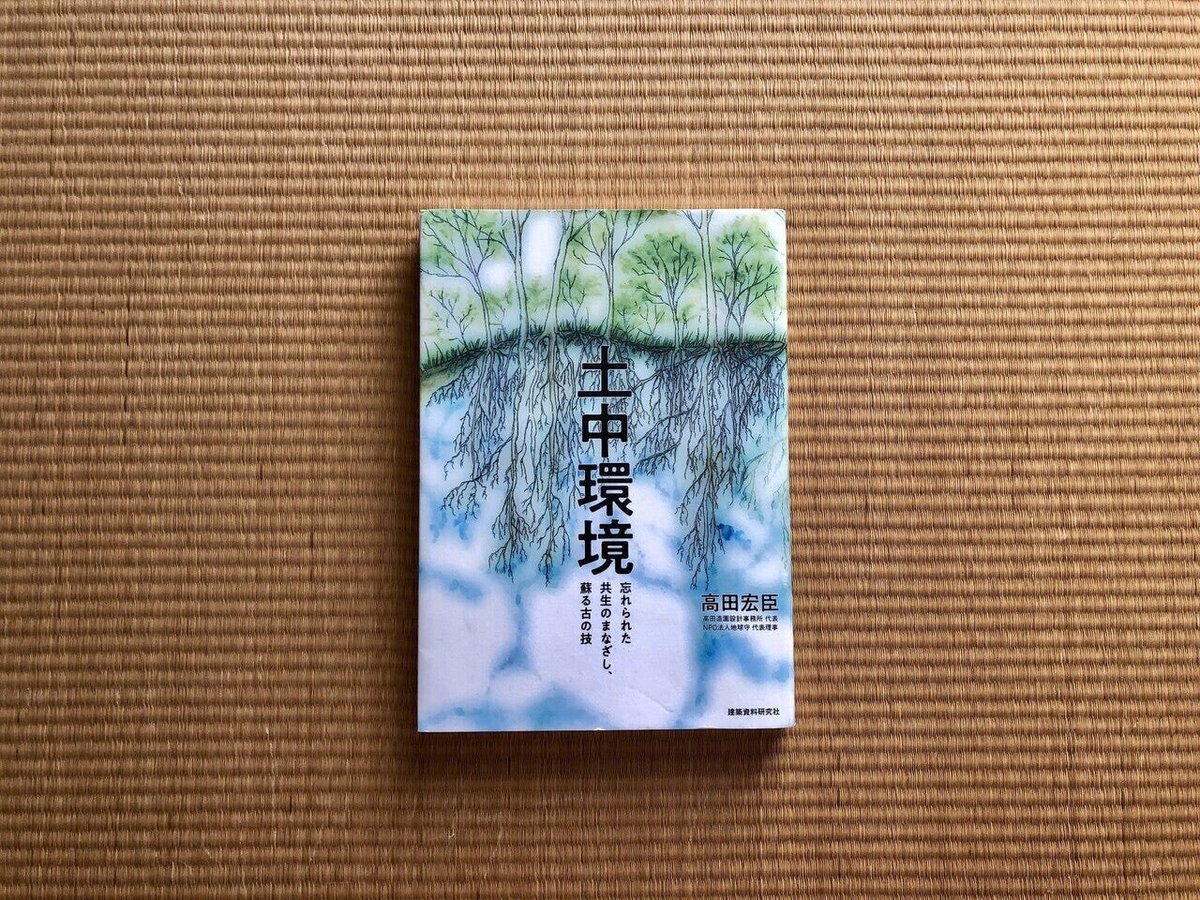

そんなとき一冊の本に出会います、高田宏臣著書『土中環境』です。この著書には、自然への敬意、自然と共に生きてきた我々祖先の生き様、人間目線では無く自然目線で行われてきた先人の土木造作が紹介されています。そして多くの現代人が接することの無くなった山や森の力は失われつつあり、その原因の多くは土中の水と空気の滞りであると書かれていたのです。我々先人の自然を敬い、自然と共生するため行った造作の痕跡は、現代までその機能を崩すことなく残っているのです。自然と人、その間を絶妙なバランスで保ってきた術を絶対に失ってはならないと強く思い、このとてつもなく深く自然と繋がり生きてきた先人から学び、それを実践しながら活動して行こうと気持ちが固まった瞬間でした。そして、今まであちこちに飛び散っていた ” 自然への向き合い方 ” を模索する小さな点と点が、大きなひとつとなりつつある、そんな気がしたのです。

本に紹介されている土中改善の造作には、誰にでもできることが多数ありますので、ぜひ読んでみて下さい。

「大きな機械力のない時代のかつての土木造作では、地形自らが安定していくように仕向ける工夫がなされていました。それは、土中環境を健康に保つことで、無理に押さえ込むのではなく自然の作用で自ずと安定していくようにな配慮と造作でした。」 土中環境より引用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?