天竜林業の発展~過酷な賦役から江戸との直接取引へ

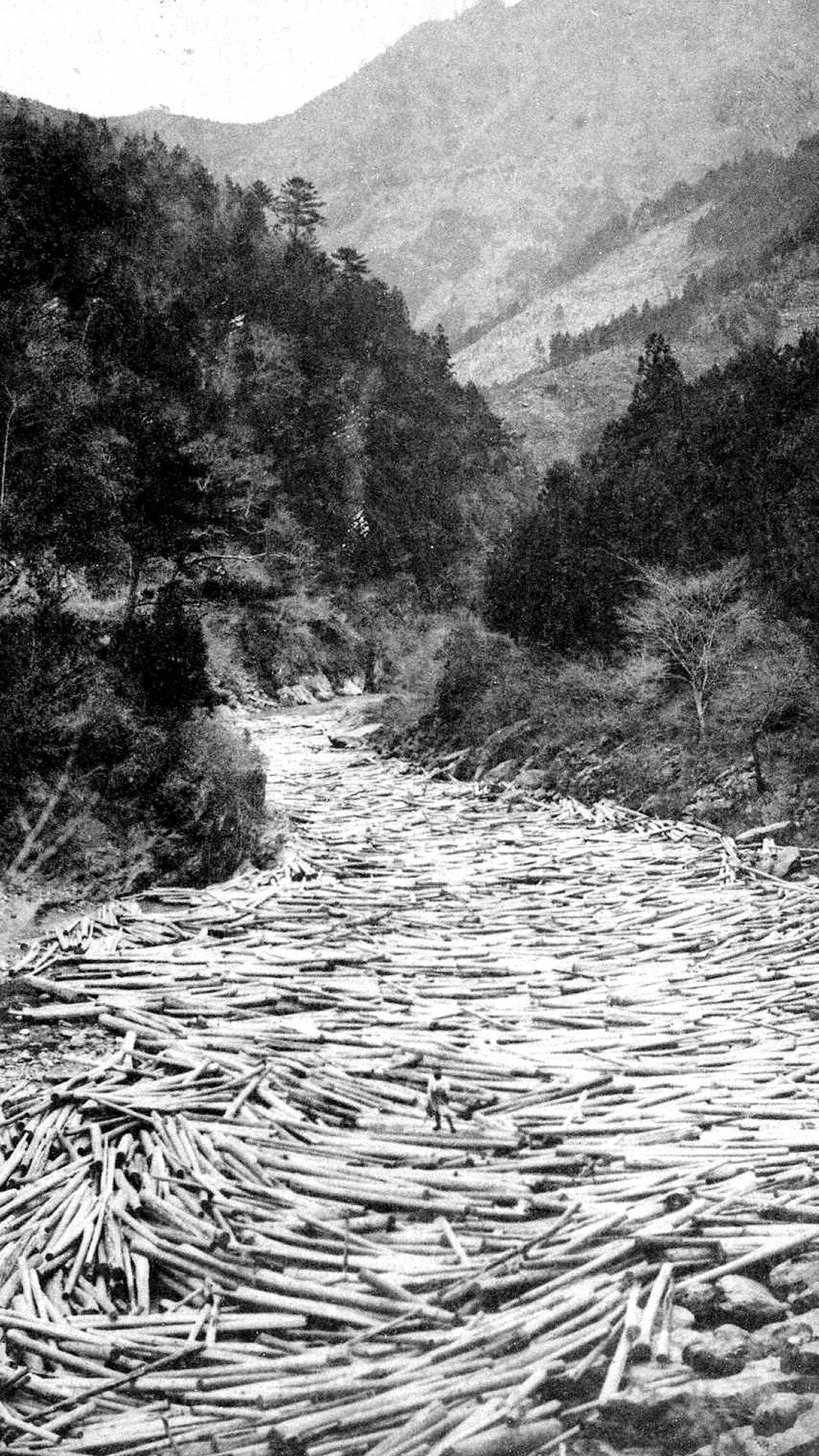

信州伊那谷から管流される榑木の川下げは通常三年分をまとめて冬の渇水期に行なわれていたようです。何万丁もの榑木が一斉に天竜川に流され、川岸に乗り上げたり岩に掛かった榑木を本流へ押し流す「川狩り」という作業に流域の村人が駆り出されました。

奧山・西手(現在の水窪・佐久間・龍山・龍川・熊)地区のうち十六ヶ村に「榑木御綱役」という夫役が課され、日明にて榑木を受止める留綱の作成と設置、榑木が盗難されず無事に流着するよう各所に見張り番を置き監視するよう求められました。榑木一丁盗めば首が飛ぶとも云われています。

榑木川下げの期間中は船舶の利用も制限され、舟運が発達するにつれ過酷な賦役は北遠地域の経済活動に支障を生じるようになりました。元禄期を過ぎた頃から、榑木材を採集する森林資源の枯渇も問題となってきました。

享保十年(1725)には、資源確保の観点から年貢として納めていた榑木の金納化が可能となり、流域諸村の負担軽減の目的で榑木の管流を廃止し、信州から筏組をして川下げを行なうように改められました。

その後も榑木の管流は度々行なわれていたようですが、西渡以南では角倉船による民間材の流通が盛んになってきました。中でも天竜杉・檜などを利用した屋根板「柿(こけら)板」が江戸で人気を博したと云います。

江戸の木場問屋から掛塚の廻船問屋が注文を受けると、山元は柿板を製材し西川(さいがわ)や横山から角倉船に積んで掛塚まで運び、掛塚湊から江戸方面へ出荷されていきました。

江戸後期までは掛塚の廻船問屋が江戸の問屋と価格交渉を行ない、山元の利益は少なかったようですが、江戸末期になると横山村の青山善右衛門が仲間たちと廻船を購入して直接、江戸との取引を行なうようになり、幕末には横山の「板屋(青山善右衛門)」、「中村屋」、二俣の「山竹」、石神の松野平九郎らの名が広く知られるようになりました。

また、北遠地域の大半は幕府直轄領となっており、多くの御用林が存在していましたが、天保九年(1838)から文久三年(1863)にかけて江戸城は五度の大火に見舞われ、その都度、再建のため天下の御用材が集められ、天竜林業は大増伐期を迎えることになりました。

善右衛門にも幕府から大量に柿板納入の要請があり、事業拡大に向けて多くの資金が山元に集まって来ました。天竜川水運の隆盛、江戸との直接取引、豊富な森林資源を背景に天竜の山村は他にはみられない発展を遂げながら文明開化を迎えることになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?