フードデリバリーについて(2)

前回に引き続き今回もフードデリバリーについてです。

フードデリバーの市場について状況をみてみたいと思います。

『フードデリバリー市場』

■正常な成長率に戻った

引用:https://kitchenbase.jp/magazine/future-of-delivery-market/

コロナ禍の落ち着きとともに、過熱気味だったデリバリー市場もようやく平常運転に戻ってきたようです。

2019年には4000億円規模だった国内のデリバリー市場は、2021年には約2倍の8000億円まで一気に膨らみました。

市場規模は、約7489億円(前年比5.3%減、2019年比79%増)になる見込み。

フードデリバリーサービスは、「Uber Eats 」と「出前館」が圧倒的なシェアを誇っています。

その他、「menu」、「Wolt」なども積極的に展開していますが、依然としてウーバーイーツと出前館には及ばず、撤退する事業者も増え始めました。

Uber Eatsや出前館の利用者数が多い要因は、積極的なプロモーション施策の実施や、提携店舗の増加などといった効果が顕著に現れていることが考えられます。

■ここ3か月以内(2022年9月時点)のフードデリバリー利用率

株式会社クロス・マーケティングが2022年9月に実施した、「宅配に関する調査(2022年)」結果より。

対象:全国47都道府県に在住する20~69歳の男女2,500人

引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000363.000004729.html

直近3か月の利用率は20%、20代の利用率は29%と最も高く、次いで30代の22%。

若い年代ほど利用率は高いようです。

注文したメニューは、「ピザ」が57%と最も高く、次いで「お弁当」「お寿司」「ハンバーガー・フライドチキン」が2割台となっています。

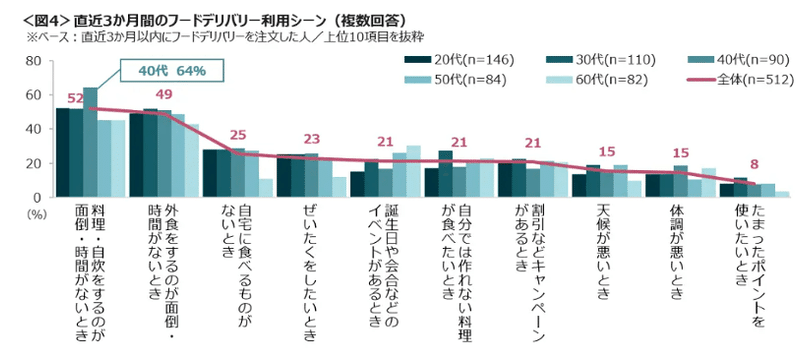

【利用シーンと不満点・未利用理由】

直近3か月の利用者は、「料理・自炊するのが面倒・時間がない」「外食をするのが面倒・時間がない」ときに利用している人が多く、

特に40代は「料理・自炊するのが面倒・時間がない」が64%と高いです。

今までにフードデリバリーを利用したことのない人では、「配達料金がかかる/高い」「外食するよりも価格が高い」「デリバリーをしてくれるお店が近くにない」という点があげられました。

<図6>利用者の不満点や未利用の理由は、”価格”や”配達エリア”によるものが多く、特に50代は価格面の不満が高いようです。

【今後の利用意向とその理由】

今後の利用意向は、全体で34%で、若い年代ほど利用意向は高まっています。

最も意向の高い20代でも41%程度、60代は3割に満たない結果です。

利用意向のある人では、自炊や外食の代替手段として、人が集まる時やイベント時などで利用したいといった意見が多くあがっています。

一方、利用意向のない人では、利用料金の高さ、出来上がりをすぐに食べられない、配達スタッフの信用性や清潔感、個人情報取り扱いへの不安などの声が聞かれました。

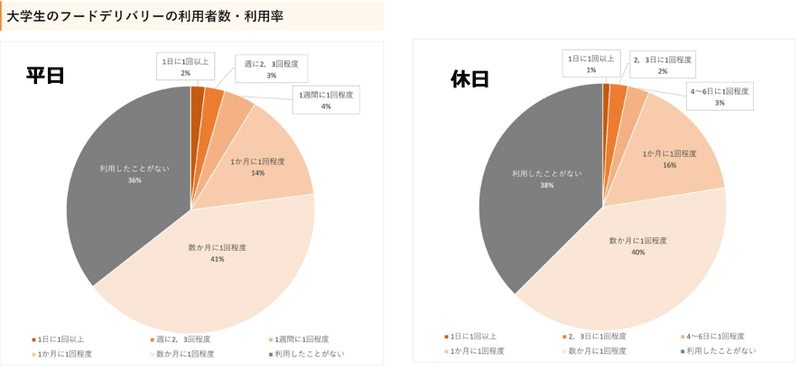

先程のアンケートで“若い世代ほど利用率が高い”とのことでしたが、

大学生のアンケート結果を見つけましたので見てみましょう。

■大学生のフードデリバリーの利用率、企業シェア、今後の課題

集計年月日が分からなかったのですが、2022年2月のガクセイ協賛の記事です。

引用:https://www.gakuseikyosan.com/media/?cat=105&paged=2

約5人に1人は利用しており、大学生の間でも「ウーバーイーツ」と「出前館」が2強のようです。

日本クレジット協会が全国375名の現役大学生に実施した調査(令和元年)によると、約4割はクレジットカードを所有していないようです。

アプリ上で会計まで完了できた方が便利ですが、クレジットカードをもっていないため、代わりに「QR・バーコード決済」を希望する方が多いのかもしれませ

アンケートの最後に「社会人になったら、フードデリバリーサービスとの付き合い方はどのように変わりそうですか?」という質問をした結果、「増える」と回答した方が61%、「変わらない」と回答した方が22%、「使わない」と回答した方が7%、「減る」と回答した方が5%でした。

今後も、若者のデリバリー需要が減ることはなさそうです。

こうした事を鑑みて、外食産業もどのように社会的な環境の変化に対応しながらフードデリバリーのサービスも活用していく必要があるという事ですね。

なんだか、当たり前の結論ですみません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?