森光宗男さん(珈琲美美創業者・「モカに始まり」著者)

12月の寒い朝、スマホを耳に当てると聞き慣れたライターさんの声が響いた。

「森光さんが、亡くなりました」。

ぼんやりしていた頭が急速回転を始める。けれど、唐突すぎて意味が分からない。沈黙している私に向かって声は続く。

「ソウルの空港で倒れたそうです。詳細がわかったらまた連絡します」。

それから数日後、森光さんは還ってきた。お通夜は、冷たいみぞれの降る夜。森光さんは目と口をしっかり閉じ、少し怒ったような表情で眠っていた。その姿は、私が知っている森光さんには見えなかった。信じられなくて、私はじっと森光さんを見つめた。やけに大きな手が、目に焼き付いた。

葬儀には、全国から大勢の人が集まった。著名人の姿もあり、生前の森光さんが成し遂げたこと、与えた影響の大きさを物語る。豆香洞の後藤直紀さんが、流れ落ちる涙を拭うことなく、ただ静かに遺影を眺め続ける姿が切ない。私の隣に座った陶工の山本源太さんは、同士として森光さんを悼み、「いい人生だったと思うよ」とポツリ。

ともに珈琲人生を歩んで来られた奥様の充子さんは、嗚咽をこらえ、見事な御礼の言葉を参列者にお返しくださった。そこでは、倒れる前夜の森光さんの楽しげな様子が語られ、この死が、誰にとっても唐突に訪れたことを告げていた。

最後に森光さんに会ったのはいつだったか、思い出せない。でも、電話越しに話した最後の言葉は覚えている。私のつまらないお願い事に、「あなたの頼みなら、何なりと」と、弾むような高い声で明るく答えてくれた。その声が、森光さんと私との最後の交わりだと知っていたなら、もっと違うことを話したのにと、詮無いことを悔やむ。

12月7日は、森光さんの命日だ。私は心の中で手を合わせ、モカコーヒーを飲む。そして、森光さんの記憶を引っ張り出しては、何度も味わい、噛みしめる。「手の中にこそ真実がある」と言い、その尊さを教えてくれた森光さんに、ありがとう。

■森光宗男 Muneo Morimitsu

1947年、福岡県久留米市生まれ。高校卒業後上京し、1972年に吉祥寺の「もか珈琲店」入店。標交紀氏より5年間指導を受ける。1977年12月、福岡市中央区今泉に自家焙煎ホーム・コーヒー販売、ネルドリップの店『珈琲美美』を開業。2009年5月、福岡市中央区赤坂に移転。イエメンやエチオピアなど、コーヒー豆産地の視察を重ね、ネルドリップの普及に努める。2016年12月、ネルドリップ講座の帰途、ソウルにて急逝。

【10号特集「焙煎士巡礼」2012年より】

珈琲美美 森光宗男さん

珈琲業界では、焙煎技術の差こそが、

各店の味わいの差そのものと言われている。

〝美美流〟とも呼べる独自のスタイルを確立し、

多くの自家焙煎士が目標とする人物・森光宗男さん。

その研究成果は、日本コーヒー文化の発展にも大きく貢献している。

「珈琲美美」の歩みを通して自家焙煎珈琲を考えてみた。

琥珀色の空気をまとう店

2009年、福岡市中央区今泉から赤坂のけやき通り沿いへと移転した「珈琲美美」。全国にファンを持つ自家焙煎珈琲の名店だ。店主は森光宗男さん。珈琲の道を歩み始めて40年の歳月が過ぎた。

さて、今号のテーマは「自家焙煎」である。美美の店先にあふれる芳香の出所も、この自家焙煎による。今やすっかりお馴染みの言葉だが、市民権を得たのは最近のこと。

コーヒー豆の流通は、商社が原産国から買い付けた生豆を大手焙煎業者に卸し、そこでローストされた豆を喫茶店が仕入れ、抽出して提供するのが一般的だった。それゆえ、珈琲の美味しさは“豆以降”のドリップの手法で語られることが多かった。サイフォン、ペーパードリップ、ネルドリップ、フレンチプレス、水出し…などなど。

その定型を破り、喫茶店主が卸業者から生豆を直接仕入れ、店の片隅で自らの手で豆を煎ることを自家焙煎と呼ぶわけだが、九州でこれを極めて早く実現したのが、1977年に開業した「珈琲美美」だったのである。

珈琲美美の磨かれた技

私が初めて美美で珈琲を飲んだときに印象に残ったのは、森光さんのドリップスタイルだった。ヤカンのお湯を鶴首ポットに移し、静かに一滴一滴お湯を落とす。三角帽の形をしたネル生地の中には珈琲粉がたっぷり。森光さんは粉の様子をじっと見つめたまましばし待った後、やがて静かにゆっくりとお湯を注ぎ回してゆく。まるで珈琲を誘うように。それに応えてネルドリッパーの頭には輝く泡の冠がプクプクと盛り上がっていく…。

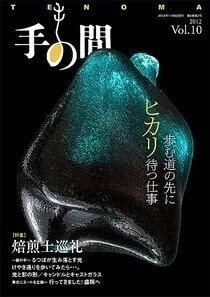

そしてもうひとつ目に焼き付いたのは、一粒一粒磨き上げられたように褐色に光る深煎り豆の美しさだ。それは艶やかな黒い人肌を思わせた。美美では、豆も粉も息づく生物のように感じられた。

自家焙煎珈琲店の仕事は大きく分けて、生豆の購入から焙煎、挽割、抽出だ。森光さんはその仕事の比率を料理の「素材7割、調理3割」に例えて、「素材である生豆の質7割、焙煎2割、配合と抽出1割」と言う。

「いかに良い生豆を入手するか、珈琲屋たるものは情熱をそそがなければならない」と。

とは言え、豆の焙煎ですら大手業者から一部喫茶店主に移行したのがこの30年ほどのことなのだから、商社の範疇である生豆の選定となると、店主の領域ではないと考えるのが凡人の感覚だろう。卸業者が抱える商材から好みの豆を仕入れ、自力で焙煎するだけでも、珈琲の差別化は可能だからだ。

しかし、あまたの生豆の中でも「モカにのみあるスパイシィな香りの秘密を知りたくて」、森光さんはコーヒー発祥の地エチオピアやコーヒー文化が芽生えたイエメンなどの産地巡りを、個人で繰り返すのである。その旅で森光さんは生豆を見る目を磨き、知識を拓き、ついには世界最古と思われるコーヒー農園を発見するに至った。

一級職人の焙煎技術

森光さんは凝り性だ。だから珈琲に対してもあの手この手を尽くし、自分なりの手法を極めることをやめない。音楽やカメラに陶芸、気になるあらゆる事象の原理原則を珈琲にあてはめて考えてみたりもする。すべては「美美なる一杯」のため。

「結果論です」という焙煎法も、AとBの手法を比較し、より良い結果を出した方を残すことを繰り返した結果、今の形がある。

まず、選び抜いた豆を焙煎する前に、これを洗う。たいていの焙煎士は袋から取り出した生豆を直接ロースターに移し、煎るのではなかろうか。が、森光さんは、焙煎前夜に50度のお湯で生豆を3回洗い、ザルに上げて一晩寝かすのだ。しかも最後のお湯洗いのときに、燃えカス(チャフ)を加える。これは陶芸でいうところの窯変の効果を期待してのことだ。そして翌朝、空焚きして温度を調整したロースターに豆を投入する。

焙煎時の森光さんは温度計を凝視しながら、じっと豆のはぜる音を聞いている。パチパチパチ、やがてピチピチと…小気味よいリズムがいよいよその時を知らせると、森光さんは「ハッ」短く声を発し、勢いよく釜蓋を開ける。煙とともに雪崩を打って落ちてくる焼けた豆。待ちかねたように手製の団扇で勢いよく煽ぎ、しっかりと懐に迎え入れるのだ。

冷却槽は、こんがりと煎られた豆で満たされる。しばし、冷却槽の羽のゆるやかな回転に豆を委ね、時折、出来を確かめるように豆を取り出しては見つめる。粗熱が引いた頃、豆を木桶に集めてザルに移し、豆を鎮める。それから幾重にも濡れタオルを巻いたブリキ缶に詰め直すと、扇風機の風にあててゆっくりと冷ましていくのだ。

焙煎を終えた森光さんに、「団扇で煽ぐ必要はあるんですか?」と意地悪な質問をしてみた。森光さんは“何を今さら?"と驚いたような表情で振り返ると、「そりゃあ、違いますよ。だって、細かい感覚は手じゃないとわからない」と応えた。どこまでも職人なのだ。

珈琲文化を支える自家焙煎

世界中で生産されるコーヒー豆は年間約890万トン。輸出量は約700万トンで、そのうち日本は約42万トンを消費している(2012年/米農務省)。これはEU、アメリカ、ブラジルに次いで世界4位の数字だ。

カフェ、豆販売専門店、喫茶店、コーヒー専門店、チェーン店、そして自家用インスタントコーヒーに自動販売機の缶コーヒー。あらゆる形体で、あらゆる場所で、今や日本人にとって、コーヒーは和茶よりも身近な飲み物といえるだろう。

コーヒーという飲み物が日本中に浸透していく過程で、欧米では見られない「繊細で多様な味わいのコーヒーを飲み分けて楽しむ」という日本独自の珈琲文化が花開き、成熟した。それは、「自家焙煎」という仕事が喫茶店主の手に渡ったことから始まったと言っていい。そしてそこには必ず、自らの道を追う店主がいる。

「珈琲の美味しさというものはない。美味しい珈琲があるだけだ」と森光さんは言う。おそらくこの道40年を経てなお、森光さんは「美味しい珈琲」に辿り着いていない。いまだ未完成ということが凄い。そんな職人が自分の住む街にいて、美味しい一杯のために悩んだり笑ったりしてくれている……と思うと、なんだか嬉しくなるのは私一人ではないだろう。

どこからか漂ってくる琥珀色の香り。今日も街のどこかで、一人焙煎士が、はぜる豆の声に耳を傾けている。

(2012年11月9日発行文より抜粋・加筆修正)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?