梅雨入りが早くなっているの?

はじめに

今年の梅雨入りは記録的に早いところが多くなっています。また、桜の開花なども近年早くなっていて、地球温暖化に伴い春の到来も梅雨も早くなっているのではないか、と感じている方も少なくないのではないでしょうか。最初に私の見解を端的に示すと、春の到来は早くなっている傾向がありますが、梅雨については、観測事実として必ずしもそうではないようです。地球温暖化に伴いどう変わっていくか、研究はいろいろとありますが、こちらもまだまだ研究途上のようです。こんな話題を今回は提供したいと思います。

季節変化の長期変動

関東以西での話となりますが、以前は入学式の頃に満開になっていた桜ですが、近年は卒業式の頃に満開という年も少なくありません。まずこれについて、データをみてみましょう。これから示す図は、気候変動監視レポート2020 気象庁 からの転載となります。

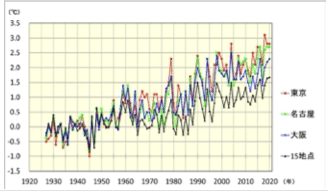

気象庁では、地球温暖化と都市化の影響を切り分けるため、網走や名瀬など都市化の影響の小さな観測点を15地点選んでいます。これら15地点と東京等の年平均気温の経年変化をみた図となります。都市化の影響のない地点でも20世紀の初めに比べると気温は上昇していますが、さらに東京等は都市化の影響によりそれに輪をかけて上昇していることがわかります。

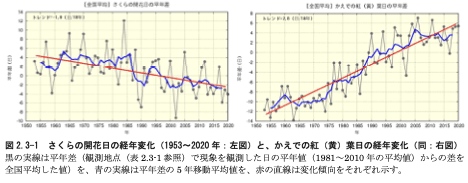

こうした気温上昇を受けて、気象庁の長年の生物季節観測の結果を見ると、桜の開花は早くなり、かえでの紅葉は遅くなっていることがわかります。

それでは、同じように梅雨についても、梅雨入りがだんだん早くなっているのでしょうか。気象庁から、梅雨入りや梅雨明けの発表がありますが、年によっては、後になってみると梅雨入り後に晴天が続いてしまうなど梅雨入り梅雨明け日が適切ではないとして、夏の終わりに修正されることがあります。このような事後確認された日付を九州南部、関東甲信、東北北部についてエクセルで書いてみました。元データは下記にあります。https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/index.html

下側の3本の折線が梅雨入り、上側の3本の折線が梅雨明け日で、それぞれ3本の折線の概ね下が九州南部、上が東北北部、真ん中が関東甲信の日付になります。年々の変動はある一方、さきほどの気温や桜の開花日のようなトレンドはあまり見えません。少なくとも、どれも季節進行が早くなっている様子は見えません。むしろ、東北北部など梅雨明けが特定できない(立秋になってもまだ梅雨の状況という場合が多いです、グラフでは折れ線が途切れているのがそれに相当します)ことが近年多いように見えます。

梅雨入りや梅雨明けの統計よりも、防災上重要なのは梅雨期間中の降水量の統計だと思います。そちらも気象庁のデータから作成してみました。過去に梅雨期の大雨で数々の災害を記録している近畿地方を加えたグラフとなっています。

このグラフからも1950年代以降の長期のトレンドはあまり読み取れませんが、2000年以降、増加のトレンドが少し見えるのかな、というのはあります。それと顕著なのは1993年で、どの地域でも前後の年より雨量が多くなっています。ピナツボ火山の噴火後の成層圏エアロゾルの影響とエルニーニョの影響で1993年は記録的な冷夏になったことが背景にあります。梅雨明けが遅れる、梅雨明けがない状況ですと、8月の海面水温の高い時期に大雨が降りやすい天気図となります。高い海面水温のため豊富な水蒸気が大雨の原因となります。1993年の場合には、8月6日に鹿児島市をおそった8.6水害など、大きな豪雨災害が発生しています。

結果の分析

なぜ、桜の開花や紅葉のように温暖化に伴うトレンドが見えないのでしょうか。いくつか、その理由として考えられるものをあげてみます。

まず、桜や紅葉については、都市化の影響も加わっていますが、梅雨については、大きなスケールで起きている現象ですので、東京の都市化の影響などはあまり関係ないというのは確かだと思います。

また、生物季節については、気温の積算値などがある閾値を越えることで、紅葉や開花などが決まることが多いので、気温の底上げが開花時期の早まり等に直結しやすいという面があります。梅雨は、気温が何度になると始まるというものではなく、偏西風やモンスーン循環など地球規模の大きな流れの季節変動に伴う現象なので、生物季節の変動とは背景が異なるというのは重要なポイントのように思います。

桜の開花と梅雨入りとの違いとして、桜の開花は自然現象で定義さえ決めれば客観的に決まりますが、梅雨入りは、自然現象側で客観的な証拠があるわけではなく、気象庁の専門家が総合的に判断する、というところも少し異なります。あまり平年値と大きく違う時期の梅雨入り、梅雨明けは採用しないという判断もあったかもしれません。でもまあ、ここでの議論に大きく影響するものではないと思います。

IPCC(気候変動に関する国際科学パネル)の評価報告書での記述ですが、梅雨に特化した記述ではなく、モンスーンについての記述の中で東アジアモンスーンに触れられています。梅雨は、中国・台湾ではメイユ、朝鮮半島ではチャンマと呼ばれるものと一連の現象で、東アジアモンスーンと総称されます。関連部分をちょっと古くなりますが、第5次評価報告書から引用してみます。https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/ipcc_ar5_wg1_ts_jpn.pdf

以下引用:モンスーン循環は弱まるものの、地球全体のモンスーンの規模を示すモンスーン域の面積、夏季降水量ともに21 世紀に増加する可能性が高い。モンスーンの開始日は早まるか、又はあまり変化しない可能性が高いが、モンスーンの終了日は遅くなる可能性が高く、結果として多くの地域でモンスーンの期間が長くなる(図TS.24)。季節平均降水量の増加は東アジア及び南アジアの夏季モンスーンで顕著であるが、他のモンスーン地域の変化にはより大きな不確実性を伴う。{14.2.1}

モンスーンと関係する雨量の年々変動が将来増加することの確信度は中程度である。将来、モンスーンに関連した極端な降水現象の増加が、南アメリカ、アフリカ、東アジア、南アジア、東南アジア、オーストラリアで見られる可能性が非常に高い。{14.2.1、14.8.5、14.8.7、14.8.9、14.8.11~14.8.13}

アジア・オーストラリアモンスーンに関連する降水は、南北で非対称であるが全体的には増加することの確信度は中程度である。インドモンスーンの雨量は増加することが予測されているが、オーストラリア夏季モンスーンに予測されている雨量の変化は小さい。インド夏季モンスーンの循環は弱まるが、しかし大気中の水分の増加によって相殺され、さらに雨量の増加を招くことの確信度は中程度である。東アジア夏季モンスーンについては、モンスーン循環と雨量がともに増加すると予測されている。{14.2.2、14.8.9、14.8.11、14.8.13} :引用終わり

このように、モンスーンの期間については、終了日が遅くなる可能性が高いこと、極端な降水現象の増加、モンスーン循環と雨量の増加、といった記述があります。これらがまもなく公表される第6次評価報告書でどう記述されるかは注目してください。

最後に

桜が早く開花するようになり季節進行が早まっていることから、一見梅雨入りも早まるのは当たり前かなと思われるかもしれませんが、そう簡単な話ではないことをデータも含めて理解いただければと思います。梅雨については、年々の変動も大きく、1993年のように梅雨が明けない夏には、海面水温の高い8月に豪雨災害が発生するリスクも高まります。真夏に太平洋高気圧が弱いと梅雨前線の影響に加えて、台風のリスクも高まります。大雨のリスクを考えると、梅雨は早く来て、早く終わるのが望ましいのですが、今度は猛暑のリスクが高まるのかもしれませんね。

地球温暖化で梅雨がどう変わっていくのか、さまざまなシミュレーション結果もありますが、まずは現実の梅雨が近年どう変わってきたのか、これをしっかり分析することも重要だと考えています。私が関わっている日本域気象再解析が完成すると、この分析が一歩進むものと期待しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?