中国の千年豪雨から学ぶべきこと

はじめに

欧州の記録的な洪水災害を書いてまもないうちに、今度は中国で1000年に1度という大雨で地下鉄が水没して多くの乗客が犠牲になる、という災害が発生しました。お隣の国ということもあり、日本の反応をみていると、自然災害というより対策が不十分だったことによる人災ではないか、という意見も少なくありません。結論から言うと、本当に信じられないような雨量であり、さらにこの地域が日本のどこよりも年間降水量が少ないということも勘案すると、想定から大きく外れる大雨というのを覚悟すべき、という点で他人事として考えてはいけない災害と考えた方がよさそうです。さらには、ドイツの洪水もそうですが、今までと何か質的に異なることが発生しているのかもしれません。温暖化で極端現象がどう変わるのか、今までの水蒸気が増えて何割雨が増える、という議論ももちろん重要ですが、循環場の変化等を通じて極端現象の発生の仕方が質的に変わってきているのかもしれません。

観測事実と大雨の背景

まず、マスメディアで伝えられた雨量を聞いて、頭のどこかで、これはちゃんとした観測結果に基づくのだろうかと受け止めていました。雨量の観測は簡単なようで、樹木等周りの環境に大きく左右されますし、特に著しい大雨では、雨量計自体が正しく雨を測定できているかどうかも、そう簡単ではありません。適当な観測の結果を伝えているかもしれないなとも疑いつつ、中国発の情報の検索を始めました。中国気象局のホームページには海外向けのページがあるので、そちらから見始めましたが、習近平からの洪水対策への指示の文言があるくらいで、あまり豪雨についての情報はありません。

そこで、Google先生の翻訳に頼って、中国語のホームページに突入すると、ありました。こちらをご覧ください。Google先生の翻訳ですが、

1時間で201.9mmの降雨量!

-中国本土の1時間ごとの降雨量の歴史的な極値の背後にある緊急の検証、

というページで、この観測結果が気象局の鄭州市での観測であること、気象局の現場でもこの観測値には最初は疑って、3つの雨量計の観測結果を比較して、その妥当性を確認したこと、が確認できました。各国お国柄がありますが、気象局の職員のマインドは共通するところがあり、この気象台からの報告でこの観測結果の信憑性をある程度確認できたものと思います。

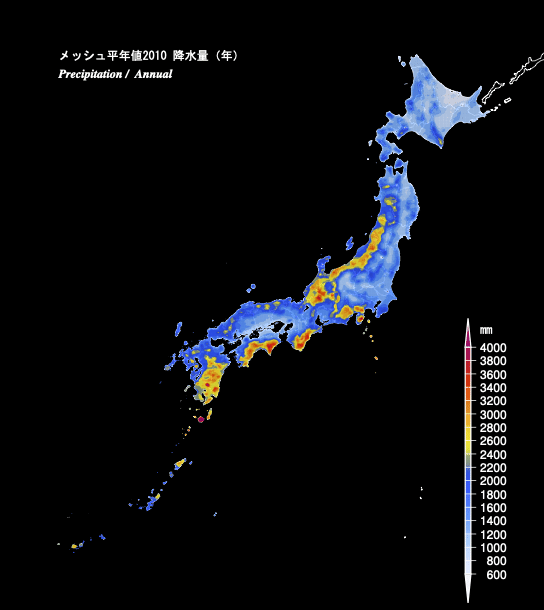

この報告には、この都市の年間降水量が640.8mmとあります。この数値を日本の年間降水量の図と比較してみましょう。

気象庁HP メッシュ平年値2010よりhttp://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/atlas/precipitation_13.pdf

この図で白っぽいところが降水量が少ないのですが、もっとも白いのが北海道の道東のオホーツク海側となりますが、数値を確認してみると、800mm前後、雨が少ないことで知られる瀬戸内地方でも岡山、高松などでは1000mmを超えています。鄭州市は、日本のどこよりも雨が少ないところ、と言ってもよさそうです。

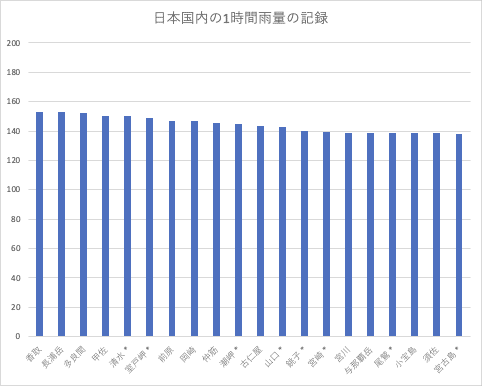

それでは、日本の1時間雨量の記録を見てみましょう。気象庁のHPの歴代全国ランキングのデータをグラフにしてみました。

このように1位から20位まで150mm前後に集中していて、このグラフをみても200mmという記録がとんでもない雨量であることがおわかりかと思います。155mmと200mmとの間には厚い壁があるように見えます。しかも日本の20位までの観測地点ですが、この中に、地下鉄のあるような大都市は入っていません。

日本で地下鉄が浸水した事例として、2004年の台風第22号があります。麻布十番駅が水没しかけたこの事例の前にも、赤坂見附駅、溜池山王駅での浸水事例があったようです。浸水の状況について詳しくはこちらをご覧ください。2004年の東京大手町での1時間降水量の記録は、69.5mmでした。当時は私も気象庁の防災担当だったのですが、首都圏を台風第22号が直撃しましたが、不幸中の幸いとして休日だったので、影響が小さく済んだかなと少しほっとしたのを覚えています。1999年の博多駅地下の浸水を覚えている方がいるかもしれません。気象庁の元予報課長の市澤さんが解説されているこちらをご覧ください。この時の福岡での記録が79.5mm、市澤さんも時間50mmを超えると都市の排水能力では間に合わなくなるという説明をされています。

ということで、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡で時間200mmの大雨が降ったら、地下街、地下鉄でどんな災害になるか想像もつかないくらいだというのが正直な感想です。

この200mmという雨が、東アジアという気候風土の中で、突出した記録となったことを受け止めて、これがどんな背景でそんなメカニズムで発生したのかを知ることも重要だと思います。これは、今後の研究成果を待つ部分も相当ありますが、どんな背景で起きた現象かくらいはここでまとめておきましょう。

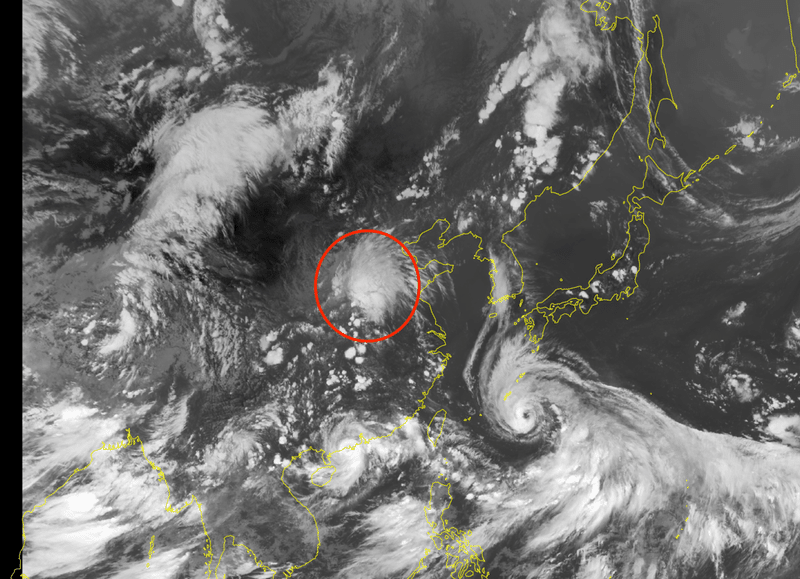

大雨時のひまわりの赤外画像、過去データとなると気象庁のHPにはないので、JAXAひまわりモニタのページからの引用となります。20日15JSTの赤外画像で、赤でくくった雲域が大雨を降らせたものに対応すると思います。南東方向に台風第6号の渦巻が見えています。

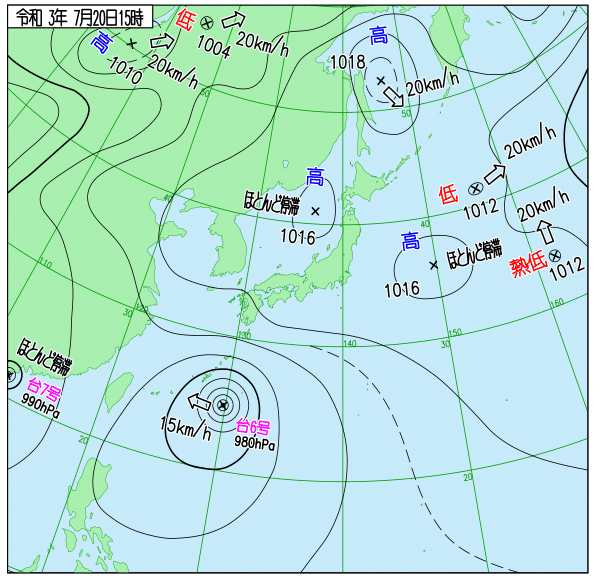

地上天気図は気象庁HPからとなります。同じく20日15JSTのものとなります。

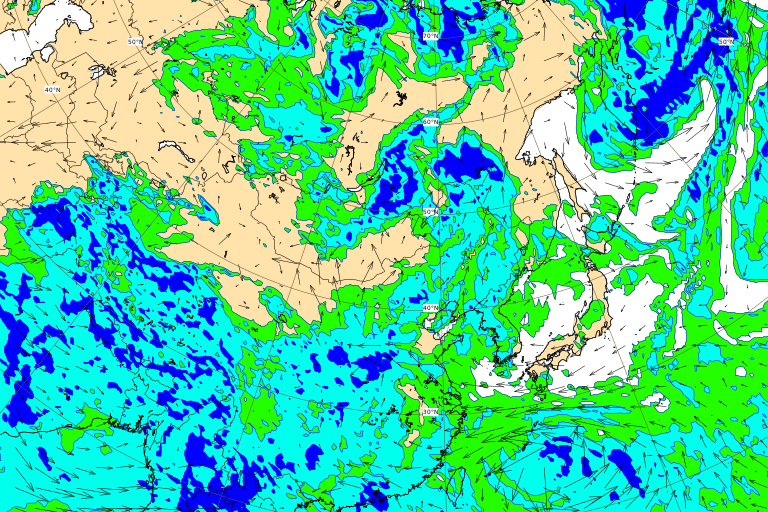

台風第6号と日本海の高気圧とあいだは、東西に等圧線が並んでいて、東風が卓越しており、台風の周りの暖かい湿った空気がその東風で運ばれていたと思います。それを示す資料として、ECMWFのサイトから、850hPa(上空1500m付近)の風と相対湿度の図を引用します。こちらは20日の00UTC = 09JSTと上記の天気図より6時間前となります。台風の北側を強い東寄りの風が卓越して比較的湿った空気を中国大陸の黄河流域に運んでいることがわかります。

東アジアの夏を支配する亜熱帯高気圧が今年のこの時期、日本海と高緯度にあって、その南の北緯30度付近が東風となり、それが台風の周辺の循環とも重なって、中国大陸に強く流入していた、という背景は、確かに普通の夏とは違っていたと思います。それでここまですごい雨が降るのか、と言われると私にもよくわかりません。今後の解析、分析研究が進むことを期待しています。

まとめ

中国での1時間200mmを超えるとんでもない雨量の意味を日本の雨量データで考察してきました。熱帯の年間何千ミリも降る地域での記録でなく、東アジアでかつ普段雨量の少ない地域での記録であることを、私は重く受け止めます。先日の欧州での洪水でも、その地域ではとんでもない雨量が降ったのだろうと思いますが、現象としては偏西風の蛇行からの寒冷渦の停滞でした。BBCの記事では、英国の著名な気象学者が既存のシミュレーション技術ではこの欧州の洪水や北米の熱波のような具体的な現象を表現できていないことを訴えています。IPCCで予測できていない現実が展開されるのを目の前にして、どうしたらよいのか、気象学の取り組みも重要ですが、緩和策、適応策ともに、緊張感を持って進めていくことが必要になってきたのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?