伝説の王妃について調べてみた。FGOでラクシュミー・バーイーが登場して驚いた件その2

なますて。天竺奇譚です。

まずはじめに。

この記事は、前回書いた「FGOでラクシュミー・バーイーが登場して驚いた件。英国統治時代のインドとインド独立についてざっくりまとめ。」の続きみたいなものなので、先に↑を読むと(めっちゃ長いけど)背景がわかってよいかもしれない。

ちなみに前回の記事、予想以上に読まれていて、noteで1週間で一番読まれた記事にもなったぽくて、インド近現代史に興味をもった方々の知識欲マジすごいびっくりしたし、ネットの海の片隅でオタクが書いた記事をたくさんのひとが読んでくれたと思うとほんとありがたいです拝みたい。

さて、今回の記事は、前回の記事には入りきらなかった、伝説の王妃ラクシュミー・バーイーとはどんな人物だったのか、調べたこととおもったことなどを書き連ねている。相変わらず長いしだらだら書いてるだけなので読みにくかったらすまない。あと、前回の記事よりざっくりしてないので、ラクシュミー・バーイーに興味がない人には全くささらないと思うのでそこもすまない。

そしてこの私は、偉そうにこんな記事書いてしまったんだけど、うっかりラクシュミー王妃に萌えてしまい、推しについて調べてみただけの、ただのインドオタクなのだ。なので、間違ったこと書いてたら本当に申し訳ない。さいごに参考文献入れておいたので興味ある人は読んでみてくれ。

あと、これ大事なんだけど、ラクシュミー・バーイーについてこれから本を読んだり映画やドラマを観てみようと思う人にとっては盛大なネタバレ大会な記事なので、「王妃が死ぬとかネタバレしないでもらえますか!迷惑です!」というクレームが来るかもしれない。そういうの気にする人は読まないほうがいいかも。

注意したよ。いいね。じゃ、いくよ。

◆現代に蘇るラクシュミー・バーイー

さて。ラクシュミー・バーイーは、ご存知の通り19世紀のインド大反乱(セポイの乱、シパーヒーの乱)であの英国と対等に戦ったというめっちゃ強い王妃様だ。現在のインドではインド独立の象徴として、国中に銅像まで作られている。苦労して英国からの独立を勝ち得たインド人にとって、彼女はそりゃあもうとてもとても尊い存在だ。

どのくらい尊いかというと、前回の記事でも紹介したけども、こういう映画がドドーンと作られるくらいにはインドでは最高にメジャーな存在だ。

今年2019年に公開されたばかりの「Manikarnika - The Queen Of Jhansi」(マニカルニカー~ジャーンシーの王妃)。ちなみにマニカルニカーはラクシュミー・バーイーの幼名だ。英雄となった王妃の伝記映画だ。あのバーフバリの製作チームが手掛けている。

…と記事を書いていたら朗報が!!!!

なんと!2020年1月初旬に新宿ピカデリーで期間限定公開されるらしいぞ!

めっっっっちゃ嬉しい!!!!!いけるひとは観にいこうな!!!!

日本語字幕の予告編映像はこちらだ!

邦題は「マニカルニカ ジャーンシーの女王」に決まったぽい。

すっきりそのままのタイトルの翻訳でわかりやすい。

ほんと嬉しいなあ。新宿だけじゃなくて全国公開してほしい。

そしてなんと!!!実はインド以外でも映画化の動きがある。

2019年11月15日に劇場公開される「The Warrior Queen of Jhansi」映像はこちら。日本でも公開されるのかはわからないけど、どういう映画なのかはとても気になるところ。

これもかなり見ごたえがありそう。

せっかくだからついでにこの映画も紹介しちゃう。英国と戦った南インドの英雄ナラシンハ・レッディの物語だ。2019年10月2日にインドで公開されたばかりの「Sye Raa Narasimha Reddy」。バーフバリでデーヴァセーナ役を演じたあのアヌシュカさんが、ラクシュミー・バーイー役でゲスト出演すると話題になっている。

「Sye Raa Narasimha Reddy」はインド映画界の人気俳優たちがじゃんじゃん登場するし、アヌシュカさんのほかにもヒロインはこれまたバーフバリでアヴァンティカ役だったタマンナーちゃんが登場するってことで日本のバーフバリファンの間では話題になっている。

すごいじゃんラクシュミー・バーイー!めっちゃ注目されてない??

どうして彼女は今、これほど注目されているのか。

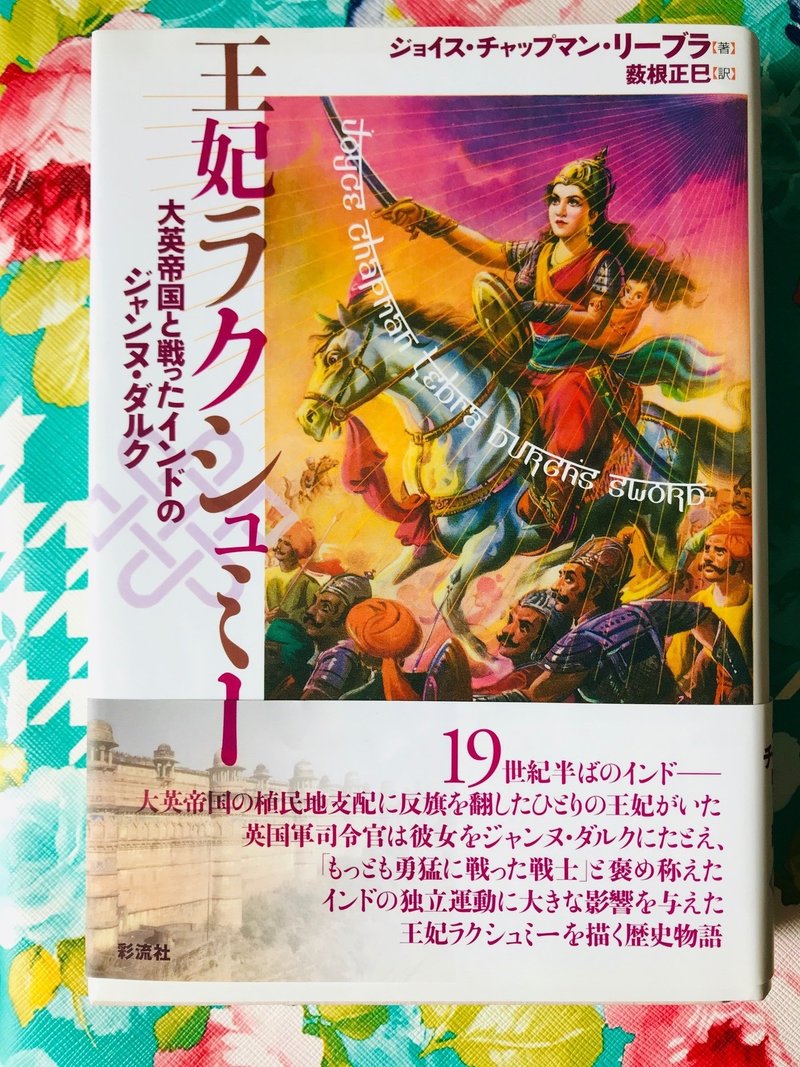

で、そんなこんなでラクシュミー・バーイーについてモリモリ調べていたら、ラクシュミー・バーイーの研究者であるジョイス・チャップマン・リーブラ博士(コロラド大学名誉教授。1925年生まれ、現在93歳)の本や論文が目に留まった。本は日本語でも読める。ありがたい。

というわけで、ここではリーブラ博士があつめた資料や本や論文や、歴史についての本などをもとに、ラクシュミー・バーイーの生涯や背景、史実と伝説についてもう少し掘り下げてみようと思う。

でも、ひとつ大きな問題がある。

◆ラクシュミー・バーイー研究の難しさ

ここでひとつ、とても大切なことがある。ラクシュミー・バーイーについて、実はインド側にはほとんど資料が残っていないという。

……というのは、インドは細かいことを書いて残さず、聖典とか重要なことは基本は口頭伝承されるという伝統がある。ヒンドゥー教では特に。なので、ラクシュミー・バーイーのことも例に漏れずそんなかんじだったようだ。(わかる〜インド史にありがち~。数十年は誤差の範囲みたいな〜)

リーブラ博士は王妃の生涯について調べ、インド側の資料を探しまくった。でも、インド側には残っていなかったそうな。英国側には多くの資料が残っているが、それはラクシュミー・バーイーが結婚後、王妃となってからのこと。英国とやりとりした手紙とか、そういうものだ。

それでも博士はあきらめず、インドでフィールドワークした。「だって、英国側の資料だけで彼女を研究することは、フランスの聖女ジャンヌ・ダルクを敵国だった英国の資料で研究するようなものでしょう?」(意訳)と。かっこいいな。リーブラ博士。

で、博士はジャーンシー王国やラクシュミーにゆかりがあった地で王妃のことを伝える人たちの声や民謡や昔話、生き残ったラクシュミーの養子から聞いた話を知る人の証言などを山ほど集めた。

つまり、ラクシュミーと一緒に戦った人の息子から聞いた話とか、「おばちゃんの話によると王妃は…」とか、詩人たちが歌ってるラクシュミー王妃を讃える詩とかそういうかんじだ。インドが英国から独立したあとなので、ラクシュミー・バーイーが没して90年は過ぎている時点の話ではあるけれども、リーブラ博士が22歳のときにインドが独立した(1947年)と考えると、そこまで昔ではない。かもしれない。

◆王妃ラクシュミーの伝説と伝記

博士は、あつめた資料をもとに1995年にラクシュミー・バーイーを主人公にして書いた小説「Durga's Sword」(戦女神ドゥルガーの剣)を発表しており、日本語に翻訳されている。これ読むと、博士がインドで得た資料をもとに描いたラクシュミー・バーイーの姿と出会うことができる。ただ、これは小説なので、史実だけではなくインドで王妃について語られている伝説も含まれている。

『王妃ラクシュミー 大英帝国と戦ったインドのジャンヌ・ダルク』(彩流社)というタイトルなので、興味がある人はよんでみるといいかも。

あ、ラクシュミー・バーイーの「バーイー」は敬称みたいなかんじなので、彼女の名前はラクシュミーでよいのです。

内容はエンタメ的な小説というよりも、ラクシュミー・バーイーがどういう経緯で英国と戦うことになったのかがよくわかる資料としてありがたいかんじだ。ラクシュミー・バーイーたちが英国とどう交渉してきたか、インド大反乱がどういう状況で起こったかとか、事細かにわかる。(ちなみにこの本はラクシュミー・バーイー24歳死亡説で書かれている)

小説の中のラクシュミーは、少女時代から剣と銃を嗜み、馬に乗るのが得意なお転婆な子だった。それにしても逸話がすごい。

(アッでもこの本をこれから読もうと考えてる人にはネタバレなので、以下は読まないほうがいいからね)

ある日彼女は、お祭りで暴れる象の背に乗り、象を鎮める。

(……おおっと、初っ端からバーフバリだ、これは油断ならん)

ジャーンシーの王妃になったあとも、率先して軍を訓練し、盛大なパレードでは先頭に立って指揮し、民たちが若く美しい王妃に熱狂したとか。

(……王妃様ジャイホー!ジャイホー!)

城の中にいる女性たちを訓練し、軍人として使えるようにしたとか。

(……あの時代に女性を登用!すっげえな!)

夫の愛人だと噂されていた美しいダンサーの女性を部下にして(彼女は砲台の操作もできる女戦士だった)英国と通じている大商人をスパイさせていたとか

(え……つ、つよっ…ダンサーでスパイな女戦士が部下……)

自分とそっくりさんの友人を影武者にし、いつも一緒にいたとか

(……ほ、ほほう。それはなかなか…萌え……る……)

荒くれ者の盗賊グループのリーダーと一騎打ちして部下にするとか……

……え…………ええ??

まって…

ちょっとまって…

設定がやばい。ほんとやばい。盛りすぎてやばい。

どこからが史実でどこからが小説なの???

と、読みながらびっくりしたんだけども、博士の論文をあわせて読んでみると、これらの逸話は博士の創作というわけではなく、インド側で調査した内容をもとに書かれているということで、よけいびっくりした。

ちなみにインドでは、象は王権を象徴するので、象をなだめることは王の資質をあらわしてるのね。バーフバリでも象に乗って象さんうれしくてパオーンみたいなのあったし、上で紹介したラクシュミー・バーイーの映画の中にも象さんに飛び乗るシーンがあったりするんだけども、王は象を手懐けるものなのだ…覚えておこう…

つまり、ラクシュミー王妃の人生を追いかけるには、インドで語られている王妃の姿と、史実として残っている王妃の姿、二つを追いかけなければならないということか…うわめっちゃ大変やねこれ。

まあでもやるか。しかたない。乗りかかった船だ!

というわけで。出来る範囲ではあるけれども、わたしも王妃の人生をおいかけてみた。

言い忘れたけど、この記事は全部で1万7千字くらいある。かなり長いぞ。引き返すならいまのうちだ。大丈夫か?大丈夫だな。ではいくぞ。

◆史実のラクシュミー王妃の生涯

実はラクシュミー・バーイーが生まれた年はよくわかってない。

えーー、19世紀の王妃なのに資料もなければ年齢もわかんないの?と思う人も多いかもだけど、まあそこはインドだし、だいたいそんなかんじだから諦めてくれ。それにラクシュミーはマラーター王国の宰相の部下の娘だったし、王妃になるまで注目されたことはなかったということもある。

ジャーンシーの王妃、ラクシュミー・バーイーの姿とされる絵。パールのネックレスをつけて、インドの乗馬服を身につけている。乗馬が得意で、剣と銃を嗜んでいたという。

王妃の生まれた年についてはいくつもの説があるんだけども、当初は誕生年は1834年前後じゃないかと考えられていた。そうなると彼女が亡くなったのは24歳頃となる。インド大反乱の1858年に戦死したのは確実だからだ。

若すぎる…マジか。24歳で戦死…そりゃあ伝説にもなるわな。

でも、近年の研究だと、生まれたのは1827年か1828年あたりじゃないかという説が濃厚だ。この場合、ラクシュミーは1842年に14~15歳で結婚していて、30歳で戦死することになる。

まあそれでも十分に若すぎる死ではあるが。

1842年に結婚したことは英国側の資料としても残っている事実。そこから逆算すると、だいたいそういう年齢になるらしい。

8歳で結婚したという説もあるんだけど、14歳結婚説は、ジャーンシー国王は跡継ぎを求めていたので、子供が産める年齢じゃないと妃にしなかっただろうというのが根拠らしい。まあでもいろんな説があるのは事実。

ヒンドゥー教徒には、「初潮がきた女性がすぐに結婚するべき」という考え方がある。つまり、子供が産める体になったのであれば、なるべく早く子供を作り子孫を残すことが大切だということだ。これはもう、マヌ法典にかいてあるんだから仕方ない。古代インドで作られた考え方で、過酷な自然環境で寿命も短かった人々にとって、子供が産める体になったのならすぐに子供を作ることが推奨されたというのはなんとなくわかる。初潮前に婚約して嫁がせることもあった。ただ、この思想が現代まで続いているのでインドでは児童婚が問題になったりしているんだが…

そうなると、王妃の人生はこんなかんじの年表になる。

1827年

バラナシで生まれる。幼名はマニカルニカー。

1842年

14歳。ジャーンシー王国に嫁ぐ。国王は40歳くらい。国王の2番目の妻だった。結婚式で「ラクシュミー」の名を貰う

息子が生まれるが生後3ヶ月で亡くなる

1853年

26歳のとき、ダモーダール・ラーオを養子にする。

11月 ジャーンシー国王、病死。英国はジャーンシー王国を接収

1854年

王妃、英国総督府にジャーンシー回復を懇願するが拒否される

1857年

5月 29歳。メーラトでシパーヒー(セポイ)の反乱が起こる。

6月 ジャーンシー駐屯兵が反乱、英国人を殺す。王妃は英国と戦うことを決意

1858年

3月 英国軍がジャーンシーを攻撃

4月 ジャーンシー陥落、王妃たちは城から脱出

6月 グワーリヤル城を確保。その後の戦闘で戦死。30歳。

-------

この年表は、一般的な24歳死亡説のほうの年表をもとに、30歳だとどうなるかを当てはめて書いたものなので、まちがってたらごめん。

しかし、いずれにせよ波乱に満ちた生涯だ…。

◆謎多き幼少時代のラクシュミー・バーイー

生まれた年もわからないのに、どうして子供のころのことがわかるんだということになるけども、一応ラクシュミーの親は誰かなどはわかっている。

ラクシュミー・バーイーの父であるモーローパント・ターンべはバラモンの家系で、マラーター王国最後の宰相であったバージー・ラーオ二世に仕えていた。

バージー・ラーオ二世は、幼い頃のラクシュミー・バーイー(マニカルニカー)と面識があった。彼は、英国との戦争で負けてマラーター王国から追放され、英国から領地と年金を貰って暮していた。ラクシュミー・バーイーたちと交流があったのはその頃といわれている。

マラーター王国では、国王よりも宰相のほうが実権を握っていた。宰相のことは「ペーシュワー」といい、王様よりも偉かったのだ。でもいろいろあって第8代宰相であるバージー・ラーオ二世が国内のいざこざを抑えるために英国に助けをもとめたことがきっかけでいろいろ戦争がおこって、結局第三次マラーター戦争で英国に負けて不平等な条約を結び、マラーターは英国支配下の藩王国となってしまう。宰相だった彼は国を追放され、英国から小さな領地をあてがわれ、年金を貰って暮していた。マラーター王国滅亡の原因を作ったともいえるかもしれないが、彼も時代と英国に翻弄された一人だ。

というわけでモーローパントと娘のマニカルニカーは、バージー・ラーオ二世と繋がりがあった。バージー・ラーオ二世からチャービリーという名前をもらってもいる。そのため彼女はジャーンシー国王の嫁候補になった。

その後娘が王妃になったモロパントは、ジャーンシー王国で重要な地位を得た。政略結婚といわれればそうかもだけど、インドでは現在も星占いで決める見合い結婚が主流な文化があるのでまあふつうのことだ。

ちなみに、バージー・ラーオ二世の養子であるナーナー・サーヒブ、その部下となるターティヤ・トーペとも、この時期に知り合っていたようだ。

幼馴染だったこの二人の男は、後にインド大反乱でラクシュミーと共に戦う中核メンバーとなる。

ナーナー・サーヒブの肖像画。インド大反乱の首謀者の1人とされている。マラーター王国の宰相バージー・ラーオ二世の養子。父の死後、宰相の位は世襲制なので、ナーナー・サーヒブには跡を継ぐ権利があったが、英国は彼が養子であることから跡継ぎと認めず年金を払わなかった。そのため彼は反乱を起こしたとされる。シパーヒーの乱の後、行方不明になっている。

幼い頃のラクシュミーは、若き日のナーナー・サーヒブたちと一緒に訓練を受けていたという話もある。彼らと一緒に馬に乗ったり剣の訓練もしたりとか。宰相の息子や部下たちと。女の子が。

マジか。すごいなラクシュミーちゃん。

というのも、ラクシュミーはかなりお転婆な少女だったらしい。馬にのったり剣や銃を嗜んでいたりと、当時のヒンドゥー教徒の女性のことを考えるとかなり常識外れな女の子といっていい。女性は家から出ることはよろしくないという風習には全く縛られずのびのびと育っているのがめっちゃ不思議だ。

これは、ラクシュミーは、幼い頃に母を亡くしていることが原因らしい。父は仕事で娘の面倒をみれなかったこともあり、ヒンドゥー教徒によくある「伝統的なヒンドゥー女性はこうすべき」的な教育を受けていなかった。だからこそ男の子と同じように馬に乗り、剣の腕をみがき、走り回ることができたんだろうといわれている。

では、そんなお転婆ラクシュミーが嫁いだジャーンシー王国はどんな国だったんだろうか。

◆ジャーンシー王国とは

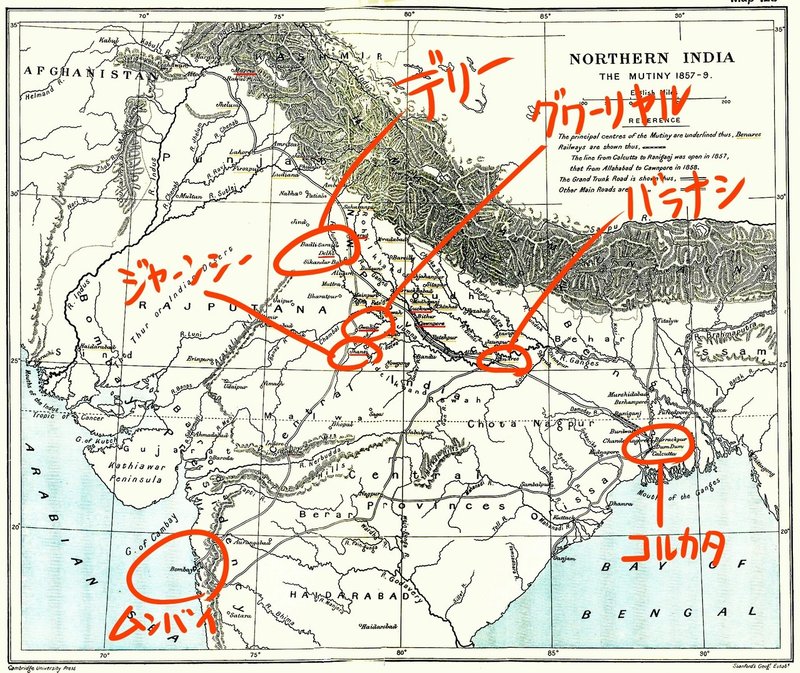

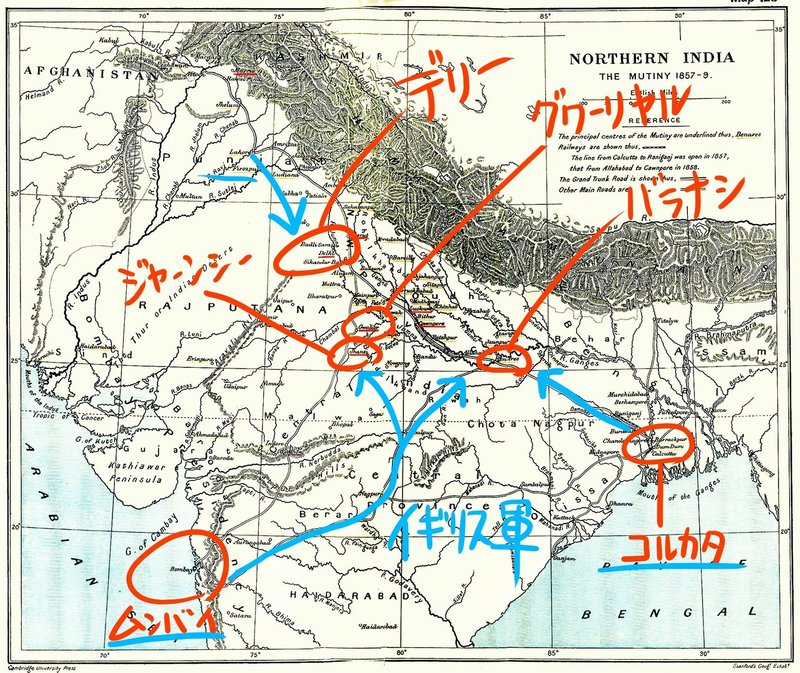

ジャーンシー王国のある場所は、昔からブンデールカンド(Bundelkhand)と呼ばれていた。インドの上のほうの真ん中へん。現在だとウッタル・プラデーシュ州にある。1857年の地図での位置関係はこんなかんじだ。

この土地は、昔から自然条件がかなり過酷で、5月や6月は死ぬほど暑くて、さくっと気温が40度や50度くらいになる過酷な世界ではある。

昔はヒンドゥー教徒の土地だったが、デリー・スルタン王朝のアラーウッディーン・キルジー王に滅ぼされてからは、ずっとムスリムの支配下にあった。

おっと、キルジー王!その王様は…『パドマーワト 女神の誕生』に登場する暴れん坊のスルタンだね。

そしてそして、同作と同じ監督が撮った映画『Bajirao Mastani』の悲しきヒロイン、あのマスターニー姫の故郷でもある。

ムガル帝国に反したムスリムのチャトラサール王が支配していた土地がブンデールカンド。チャトラサール王は、マラーター同盟の証として、一部の土地と一緒にバージー・ラーオさんに姫様を与えたのだ。ジャーンシー王国のあった場所はマスターニー姫の故郷。おぼえておこう。映画の中のマスターニー姫はこちら↓

※『Bajirao Mastani』より「Deewani Mastani」。壇上にいるのがマラーター王国の二代目宰相バージー・ラーオ一世。彼に姫様が捧げるめっっっっちゃ濃い愛の歌。(しかしこのバージー・ラーオさんと、野獣なキルジーさんを同じ役者さんが演じてるっていうのがもう奇跡だよね…。役者さんはランヴィール・シンさんっていいます。インドで超有名な人です。2019年10月公開の『ガリーボーイ』の主人公でもあるよ。要チェックだ)

さて。ブンデールカンドはマラーター同盟下だったけど、マラーター王国が敗戦後に英国に譲渡し、英国支配下になった土地だった。その後、藩王国のひとつとしてジャーンシー王国ができた経緯がある。

つまり。ラクシュミーが嫁いだ時代のジャーンシー王国は、英国が作った藩王国なのだ。王様であるガンガーダル・ラーオも、たなぼた的に英国から王位をもらったという経緯もある。

マラーター同盟の崩壊後は、マラーターもジャーンシーも英国配下の藩王国であり、王はいるけど英国総督府の一存ですべて決まってしまうという状況だった。

あ、マラーターについて知りたい人は、前回の記事を読んでもらえるとありがたい。

ラクシュミー・バーイーが結婚したジャーンシー国王のガンガーダール・ラーオは、芸術や文化は好きだったが、あまり政治や軍に興味はない男だったらしい。体は丈夫なほうではなかったぽい。子供がほしかったけど、妻や愛人の間に子供いなかった。なので、子を産めそうな元気な女性を探していたようだ。

ジャーンシー国王 ガンガーダール・ラーオ。ぽっちゃりさんだったみたいだ。

結婚式前の占いではラクシュミーは「王子を産む」という予言もあったそうな。マラーターの宰相からの推薦ということもあっただろうから、ラクシュミーとの結婚は政治的な理由からも断らなかったのかも。

ちなみに二人は14歳と40歳代という年の差婚でもあり、王には愛人もいたという説もある。そのためか王は、妃であるラクシュミーにあまり執着はなかったのかもしれない。

王と王妃は、お互いを尊敬しあう良い夫婦関係だったという説もあるっぽいんだけども、年齢差等を考えると、そういうのは後付けされたんじゃないかなあというのがリーブラ博士の見解だ。「ヒンドゥー教的な理想の夫婦像」を後世の人たちが二人に投影したんじゃないかと。

ただ、おてんば少女として育った王妃は、王宮でも比較的自由に過ごしていたようだ。ラクシュミーが普通の女性のように王宮にこもることなく、表にでて馬に乗ったり兵を訓練したり自分も鍛えたりということに、王はそこまで口出ししなかったそうなので。

そして王は念願の息子を授かったのだが、息子は病気になり3ヶ月で天に召されてしまう。その後、養子縁組をして5歳の親類の子を後継にしたが、今度は王が体調を崩して亡くなってしまった。

かくして王妃ラクシュミーは未亡人として王国に1人取り残されてしまったのだった。

◆未亡人となった王妃と英国総督府

英国は、王が亡くなったあと、待ち構えていたように王位を返上するよう通達してきた。

王妃は英国と真っ向からやりあった。

英国側には、ジャーンシー王が亡くなったあとに、ラクシュミー王妃が英国総督府にジャーンシー王国の正当性をアピールするために送った資料や、復権を願って宛てた手紙などが残っている。

そもそも、後継者のダモダール・ラーオとの養子縁組については、ジャーンシー王の生前に、英国総督府の立会いのもと許可されたこと。その後しれっと国を取り上げたのだから、英国のいちゃもんは甚だしいのだ。

そのため、王妃は英国総督府とのネゴシエーター役に英国からアイルランド人の法廷弁護士ラング氏を呼び寄せ雇っていた。法には法で解決するつもりだったのだ。

また、国を取り上げられる前までは、王妃は総督府から派遣されていた英国人たちと親交を深めていた。その中の1人のエリス氏は政策顧問として、何年間もジャーンシー王国と総督府との窓口を担当していた。王権を取り上げた総督府宛に王妃側の味方となるべく手紙を書いていたが、力及ばすその後転勤になったらしい。

王妃と会った英国人たちの残した資料によると、ラクシュミー王妃は色白で、とても美人で、背の高い女性だったという。インド人を見下しがちな当時の英国人が色白美人だというくらいだから、本当にそうだったんだろうなあと。バラモンの家系だし。

王妃は、インド大反乱の初期には英国と戦うつもりがなかったこともわかっている。王権を失ったラクシュミー・バーイーは、英国から年金を貰って静かに暮していた。(ていうか年金をもらうしか彼女には選択肢がなかった。むしろ年金が出るのがありがたいくらいだった。)

シパーヒーたちがメーラトで反乱をおこしたとき、自分たちとは関係ないと総督府にあてて手紙も書いているくらいだ。

でもそのあと、ジャーンシー王国の民や、ジャーンシーに進軍してきたシパーヒーたちが英国人を殺してしまった。殺された英国人には女性や幼い子供もいた。英国の報復は目に見えていた。

王妃は、ジャーンシーの民を守るため(略奪を防ぐために)暴徒と化したシパーヒーたちを抑えて事態を収拾させる必要があった。シパーヒーたちはその後ジャーンシーを出てデリーへと向かった。デリーでは、メーラトで反乱したシパーヒーたちがムガル帝国皇帝を擁立していたからそこに集合するためだ。

しかしシパーヒーたちがジャーンシーからデリーに向かったことで、王妃はシパーヒーたちをたきつけた首謀者の一人と誤解され、英国からは敵視されてしまうことになる。

英国に反旗を翻しメーラトにやってきたシパーヒーたちは、一応シパーヒーの将校たちが率いていたものの、統制が取れていたわけではなく、けっこうヤバい集団だった。英国人殺しながらデリーに向けて行進してきた反乱軍だからな。そりゃあそうだ。興奮してるだろうし。

反乱したベンガル軍のシパーヒーたちの図

そもそもインド大反乱というのが、だれかが首謀してリーダーとなった革命というわけではなく、同時多発的にインド中に大発生した英国への反乱だった。略奪行為もいっぱいあっただろうなあというのは想像できる。

英国総督府は東インド、ベンガル地方のカルカッタ(コルカタ)が本拠地だった。反乱したシパーヒーたちはデリーに向かって進軍していった。その途中にジャーンシー王国があったのだった。

ガチで本気を出した英国軍は、東にある本拠地から出て反乱軍を鎮圧しつつ、南のボンベイ(ムンバイ)から王妃たちがいるジャーンシーへと進軍をはじめた。ジャーンシーはムンバイやコルカタからデリーに向かう途中の要所でもあり、英国にとっても重要な場所だった。

王妃はジャーンシー城に篭城し、自ら軍の指揮を執ることになる。王妃にとって、もうそれしか方法が残っていなかったということもあった。

でも。一度戦うと決めた王妃はめちゃくちゃ強かった。

王妃は素人ではなかった。これにつきる。

もともと馬も剣も銃も得意で、自らが軍を指揮して訓練していたほどの女性だ。ジャーンシー城に篭城した王妃たちは、英国軍の猛攻に耐えてがんがん攻撃した。

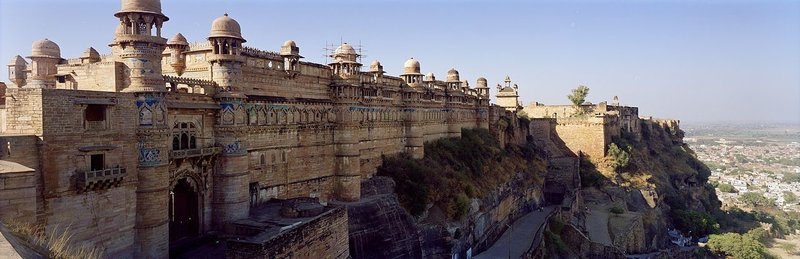

1882年のジャーンシー城跡。現在では城壁の一部が残っている。堅固な石垣に囲まれた要塞だったことがわかる。

ジャーンシーのまさかの反撃に、英国はマジでびびった。

王もいない。年金暮らしの幼い養子抱えた未亡人が??英国と戦う??

正気の沙汰とは思えなかっただろうな、と。

英国にとっては時期も悪かった。ラクシュミーたちと戦った時期は3月から6月頃。特に5月は一番インドで暑さが過酷な時期で、前にも書いたけど昼間は40度から50度くらいになるから、英国人兵士たちは生きているだけで精一杯な環境だった。実際、英国からつれてきた兵士たちは、熱射病でほとんど使い物にならなかったらしい。

ちなみに最前線でシパーヒーたちと戦ったのは英国人だけではなく、英国といろいろアレな関係だったスコットランドからつれてきた兵も多かった。北国生まれの北国育ちにとっては、かなり厳しい戦場だったと思う。あとは英国に滅ぼされた北インドのシク王国のシク教徒たちも多かったそうだ。

度重なる英国からの砲撃により城が危険になると、王妃たちはジャーンシー城から脱出した。そして、グワーリヤルへ向い、シパーヒーたちや反乱軍の中心になっていたメンバーと合流する。

グワーリヤル城は難攻不落の城砦で、そこを抑えられてしまうと英国は非常に苦しい立場になる場所だった。交通の要所といっていい。

グワーリヤル城。おおきくてかっこいいな!

ちなみにグワーリヤルの王様は英国派で、部下たちがみんな反乱軍に傾いて王妃を受け入れてしまったので、めちゃ困って英国に助けを求めた。英国はグワーリヤルを包囲する。

王妃はその後、軍を率いて前線へ向かった。

そして戦闘中に、銃弾を受けて倒れてしまった。

王妃の遺体はその場で荼毘に付され、城に戻ることはなかったという。

……というのが、たぶん史実だと考えられている王妃の物語だ。ながくなってすまない。

王妃になるまでの物語はどこまでが事実かは証明しにくいけども、そういう運命を背負った女性がこの世界に存在した、ということは事実。

英国側に残っている資料からは、ラクシュミー・バーイーは軍人としてもとても優秀なリーダーだったことがわかる。ムンバイから進軍し、王妃たちと戦った英国軍のローズ将軍は彼女を褒め称えている。

しかし、やはり戦争後の彼女の印象は英国にとってはよいものではなく、彼女を貶めるような内容の記事や噂も多く広まったらしい。

ただ、英語圏では、王妃が主人公の小説もたくさん書かれた。王亡き後のロマンス要素入りの物語とか、「インドのジャンヌ・ダルク」として美化されたかんじのものも多かったようだ。

ってかんじで、英国との戦争についての資料や英国側からの資料はまだ残ってるので、どのくらいの規模の戦争だったかなど、インド大反乱について詳しく知りたい人は英語の資料をあさればいろいろ出てくるよ。

でもここではそれはメインじゃないので、次いくよ次。

◆女神の加護を受けた王妃

ラクシュミー王妃亡き後、彼女は伝説となり、20世紀には詩人が王妃の物語を語り継いだ。どうして彼女はそこまで神聖視されているのか。

そこには、王妃にはヒンドゥー教の神々と結びつけられやすい要素があったこともあるんじゃないかなあと思ってる。

ラクシュミー・バーイーが生まれたとき、「この娘はドゥルガーとラクシュミーとサラスヴァティーの加護を得るであろう」と予言があったらしい。

後付けの伝説かもだけど、この3女神の加護というのは実はものすごいことだったりする。

ヒンドゥー教では、世界の創造神であるブラフマー、維持神のヴィシュヌ、破壊と創造を司るシヴァで、3神をまとめて三位一体「トリムールティー」として崇めている。というのは世界史の教科書で習ったとおりだ。

真ん中にいるのがヴィシュヌ。臍からブラフマーが生まれ、ヴィシュヌ手の光線からシヴァが生まれている。ヴィシュヌが一番えらいと考えるヴィシュヌ派の図

でも今はブラフマーはあまり人気がなくて、シヴァ派、ヴィシュヌ派で大きく二分されてるんだけども、実は同じくらいパワフルな存在として、神々の妃たち、つまり女神様たちを一まとめにした「女神信仰」ってのがある。

女神信仰はもともとはシヴァ派からはじまったようなものなんだけど、(シヴァ神の妃たちである戦女神のドゥルガーやカーリー、優しいパールヴァティーなどが中心)ヴィシュヌの妃のラクシュミーや、ブラフマーの妃のサラスヴァティーも一緒にまとめて崇拝されている。

特に、上記の男神三位一体「トリムールティ」の奥さん「トリデーヴィー」は強い。めっちゃ強い。ドゥルガー、ラクシュミー、サラスヴァティーを一まとめにして拝む。この3女神様の三位一体は、男神と同じかそれ以上にパワフルでご利益があるといわれている。

トリデーヴィーの姿。一番前で剣を持ってるのがドゥルガー(パールヴァティー)、背後のむかって左の蓮の花の女性がラクシュミー。右側がサラスヴァティー。

つまりだ。ラクシュミー・バーイーは、ヒンドゥー教の最強3女神の加護をうけて生まれた。つまり女神の中でも最強オブ最強の女神に守られている。ということであり、女神たちの化身でもある、いやいや、女神だったのだ!と言い換えることもできる。

言い忘れたが、ヒンドゥー教には「化身(アヴァターラ)」という考えがある。(アヴァターラはアバターの語源でもある。)

天にいる神々は、人の姿をとって現世に降りて人々を救うという。

叙事詩『ラーマーヤナ』のラーマ王子も、『マハーバーラタ』に登場するクリシュナも、ヴィシュヌ神の化身。つまりラクシュミー王妃は三大女神の化身であるということでもある。

そりゃあ伝説になるわ。ってくらいパワフルなのだ。

王妃は存在自体が尊い。ご理解いただけただろうか。

そしてもう一つ。王妃の出生についても伝説になっている。

◆聖地バラナシで生まれた聖乙女

ラクシュミー・バーイーが生まれたのはガンジス川の聖地バラナシだ。バラナシは、沐浴すればすべての罪が消えるというヒンドゥー教徒にとって最高レベルの聖地でもある。

聖地で生まれた娘。それだけでもなんかすごい。

特に彼女の幼名「マニカルニカー」は、バラナシのマニカルニカー・ガートという有名な沐浴場の名前にちなんでいる。マニカルニカーとは宝石がついたイヤリングのことでもある。ヒマラヤに住まうアンナプールナー女神の耳飾りが落ちた場所だということだ。(マニ=宝石、カルニカー=イヤリングの意味)

ちなみにアンナプールナー女神はシヴァの妃のパールヴァティーの別の姿でもある。食べ物を司る女神で、托鉢にきたシヴァに食べ物を与える姿や、王座に座る姿で描かれる。つまり、マニカルニカーという名前からもシヴァ神と縁が深いということになる。

で、マニカルニカーはジャーンシー王と結婚したとき、幸運の女神ラクシュミーの名前をもらった。結婚後に名前を変えるのはよくあることとはいえ、ラクシュミーはヒンドゥー教の主神、ヴィシュヌの妃だ。

マニカルニカーは、ドゥルガー女神やラクシュミー女神に祈りを捧げていたらしい。特にドゥルガー女神はマヒシャースラという水牛の魔物と戦った負け知らずの女戦士。ジャーンシー王国ではドゥルガーを祀っている寺院もあった。こちらも熱心におまいりしていたそうだ。

おまけに彼女はめちゃくちゃ度胸があって頭もよかった。となると、知恵と学問の女神でもあるサラスヴァティー女神の加護はバッチリかもしれない。王妃になる前は聖典を暗記し、王妃になってから文字を勉強したとか。

とまあ、シヴァの聖地で生まれ、ラクシュミーの名前を持った、知恵の神のごとき女性、といったところだ。もうこれだけで十分伝説になる。

王妃は存在自体が尊い。ご理解いただけただろうか。

◆まとめ。女神となったラクシュミー・バーイー

とまあこんなかんじで、ラクシュミー・バーイーの生涯や背景を深く調べれば調べるほど、最終的にどこに結論を持っていくべきか迷ってしまった。

史実のラクシュミー・バーイーはこんな人だったよ!ってのをまとめたかったんだけども、あばれ象を鎮めちゃってるからな……。最強女神たちの加護を受けてるからな……。

どうすんだこれ……。

もうね、ここまでくると、史実がどうであったかが本当に重要なのか。と疑問も出てくる。史実として残っているラクシュミー・バーイーの偉業と彼女の存在はあるんだけども、それ以上に、現代の人々によって彼女自身が伝説となっているという事実がもうね、すごい。

インドの人たちにとっては、ラクシュミー・バーイーは女神になっている。彼女の存在自体がもう神様なのだろうな、と思うのだ。

カシミール問題(インドとパキスタンの間で、カシミールは俺のもんだ!と争ってる件)でも表に出てきているんだけど、今のインドでは、ヒンドゥー教至上主義というか、ヒンドゥー・ナショナリズムがとても強まってきている。ラクシュミー王妃がインドでここまで注目されているのは、そういうヒンドゥー・ナショナリズムの背景もあるのかと思う。

インドは、何百年ものイスラム教徒による支配のあと、英国の支配下になった。英国植民地時代に生活基盤までがたがたに崩され、インド大反乱で鎮圧された後も、インド独立を阻むための英国の思惑により内部もバラバラに分断されて、そりゃあもう大変な目にあった。

王妃が戦った時代はまだ「インド」という国家の意識はなかったが、独立運動を通じてナショナリズムに目覚めたヒンドゥー教徒たちにとって、若くて美しい悲劇の王妃な彼女をインド独立の象徴としたのだろうというのは容易に想像できる。

英国からの独立を叫びながら、若くして散った美しき王妃の物語。ヒンドゥー教の女神の加護を受けた王妃の物語がこうして現代になっても美化され、ドラマ化され、映画化されていく。このタイミングに、政治的な背景があるのはなんとなく気づくだろう。

ただ、彼女の、ラクシュミー・バーイーの生き様には、そういう政治的な意図を抜きにしても胸に迫るものがある。

母を亡くしたおてんばな少女は、王妃となり、母となり、国を背負って敵と戦った。数奇な運命に翻弄された1人の女性の物語。あまりにもドラマティックすぎる。すごすぎない?やばい泣きそう。

「झांसी की रानी(ジャーンシー キー ラーニー)」という詩がある。タイトルはそのまんま「ジャーンシーの王妃」という意味。20世紀前半、英国統治時代にインド独立運動に身を投じたインドの女流詩人スバドゥラー・クマーリー・チョーハンの作品だ。この詩では、英国と勇敢に戦った王妃を歌いあげている。詩の中には王妃への敬愛が山ほどつまっている。一部を紹介するね。

英国王座に戦慄 英国王家に懸念

生気なきバーラタにも 再び生気の到来

失われし自由の価値 みなが覚醒

異国人の追放 みなが決意

1857年 古き刀剣 光輝を放つ

ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語

益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃

〜

ラクシュミー女神かドゥルガー女神 勇猛の化身

刀剣振り翳せば マラーター人驚嘆

戦陣試案 狩猟 敵軍包囲 砦破壊 得意の遊戯

マハーラーシュトラ族の 女神バヴァーニー崇拝

〜

王妃 攻撃かわし 戦場横断 されど 眼前に濠 王妃は窮地に

戦に不慣れな馬は怯み そこに敵軍到着

王妃ひとりに 敵多勢 連続攻撃の開始

雌獅子負傷し 崩れ落ち 王妃は殉死

〜

火葬壇に乗りて 王妃は旅立ち 彼女に至高の勇気 勇気の体現

わずか 23 歳 人に非ず 神の化身

独立のため闘う女性 我々が生きるため降臨

道の提示 我々が学ぶべきこと教示

〜

進め! バーラタの同胞よ 感謝し 王妃を忘るるなかれ

王妃よ! お前の犠牲 永遠の独立の覚醒に

歴史語らず 真実の黙殺あろうと

英国が勝利に酔い ジャーンシーが砲弾で破壊されようと

お前の記憶は残る お前自身は消せぬ存在

ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語

益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃

スバドゥラー・クマーリー・チョウハーン作「ジャーンシー・キー・ラーニー」翻訳(A Japanese Translation of Subhadra Kumari Chauhan's Jhansi ki Rani)佐藤 裕之訳より

バーラタとはインドのこと。ブンデーラー族とは、ジャーンシー王国のあったブンデールカンド地方に住んでいた人たちのことだ。

あの20世紀初頭の激動の時代、英国からの独立を願った人々は、何を思ってその詩を歌ったんだろう。王妃の存在が、どれほど人々の心の支えになっていたのだろうか。

もう一つ。私は、ラクシュミー・バーイーについてはそこまで詳しくしらなかったので、今回ここで調べるまではあることがずっと疑問だった。インドの文化に詳しい人なら「??」と思う例のアレ。そう、夫が死んだら妻も一緒に殉死しなければならないという風習「サティー」のことだ。

サティーは、未亡人は夫を死に追いやった不吉な女であるという信仰から生まれた風習。ヒンドゥー教では未亡人は蔑まれ、疎まれ、屈辱を受ける。逆に夫と一緒に死ぬと女神と崇められるので、生きて地獄を見るよりはと死を選ぶ女性も多かった。夫が亡くなると、妻は既婚者の証である頭頂部の赤い印を消し、腕輪を割り(装飾品を外す)、未亡人となる。頭を剃る者もいる。化粧も禁じられる。サティーは現在は法律で禁止されているが、未亡人はいまでも肩身がせまい。

この時代、サティーは英国により「野蛮な風習」として禁止されていたので、王妃がサティーをしなかったのは歴史的には理解できる。

でも英国に禁止されていても死を選ぶ人はいたらしい。

亡き夫と殉死することが美徳とされた時代に育ったはずなのに、王妃は死を選ばなかった。逆に、生きて堂々と戦った。初めは法で。次は戦争で。

シパーヒーが反乱を起こし、その後英国に睨まれるまでの間にはある程度日数があった。どうして他の王国のように、英国に与しなかったのか。すぐに王国から逃げなかったのか。

反乱に加わらなかったなら、生き残ることはできたかもしれない。でも、そうしなかった。彼女は戦い続けた。

ここまで彼女をおいかけてきて、なんとなく感じるのは、たしかに彼女なら、なんとしても国を守ろうとしたんだろうな、と。そういう人だったんだろうなと。

そうおもうのだ。

それが、王妃ラクシュミー・バーイーの魅力でもあるのだろうなと。

すまない。ちょっとしんみりしてしまった。

せっかくなので、ラクシュミー・バーイーを調べるきっかけになったFGOというゲームの話をしてみる。

ラクシュミー・バーイーはFGO(Fate grand order)というスマホゲームに登場する。2019年11月現在は第二部4章までリリースされていて、4章の舞台はインドなのだ。TVCMはこんなかんじだ。

このTVCMは100回はみた。ラクシュミーさんもそうだけどラーマくん様が!ラーマくんが!ニヤッとするところがあっあっヤバいヤバいですね推しが動くの最高ですね

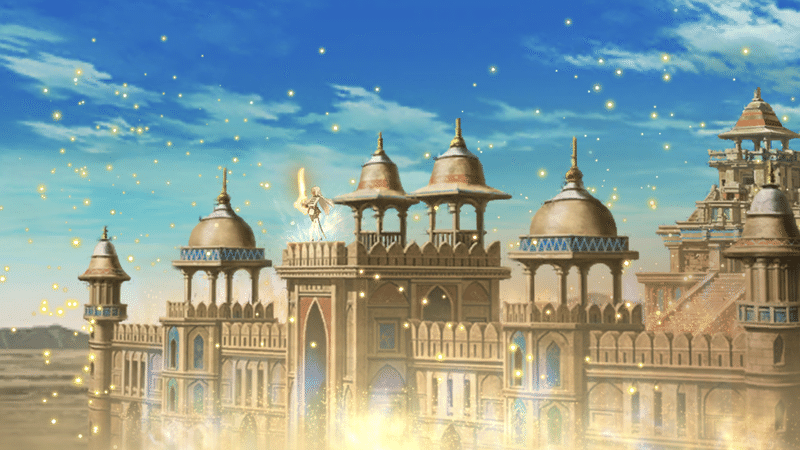

ゲームの中のラクシュミー・バーイーは、「異世界にあるもうひとつのインド」に英霊として召喚され、主人公と一緒に、世界を滅ぼす力をもつ支配者と戦う。まさに生前のラクシュミー・バーイーと同じ立場で、民の味方となり、精一杯世界を救おうとする。↓これはゲームのシーン。ラクシュミー・バーイーが必殺技を使うところ。

FGOのラクシュミー・バーイーの宝具「侵奪怺えぬ拒絶の王国 ナヒン・デーンゲー」。宝具とはこのゲームの必殺技だ。ジャーンシー城ではなく、最後の戦いがあったグワーリヤル城がモデルになったと思われる城が登場する。おそらくヒンディー語の「मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी (メン アプ二ー ジャーンシー ナヒーン ドゥーンギー)」「私はジャーンシーを与えない」

という王妃が英国に言ったとされる言葉がもとになっているようで、状況から意訳すると「我が国はそなたたちに決して渡さぬ!与えぬ!」みたいなかんじかなあと。これを宝具にするか。めっちゃエモ。

このゲームの中の世界の「英霊」とは、史実どおりの人物として召喚されるわけではない。人々の思いが形作った姿だという。そのため、史実だけではなく架空の人物、小説の中のシャーロック・ホームズも英霊として召喚されるし、史実の人物ナポレオンは「背が高いイケメン」として召喚される。もちろんフィクションだ。ファンタジーで、なんかビーム出したりするでっかいイカちゃんみたいな敵もいる。

そしてこのゲームの中では、ラクシュミー王妃がラーマーヤナのラーマ王子と共に旅をし、英国人のホームズと対話する。エモい。ヤバい。

なぜゲームの話を持ち出したかというと、今回、ラクシュミー・バーイーについて調べれば調べるほど、まさに、現実のインドでも、ラクシュミー・バーイーは人々の望む姿として「英霊」化していると感じたのだった。

人間の理想や思想や強い思いというのは、まさに「英霊」を作り出すのだと。

ただ、その英霊となった存在は、人々の思いが強すぎると、どんどん史実から遠ざかっていくこともあるかもしれない。

得てして人々の願いとは一方的で、時には残酷なものだ。

ただ私にできるのは、自分が知り得た何かをこうして伝えること。

広大なネットの海にほうり投げて、誰かが拾ってくれるのを待つだけ。

あとは……

FGOのラクシュミーさんをスキルマすることかな。

おしまい。

いやーめっちゃ長い記事でしたね!オタクが書き散らかした記事をここまで読んでくれてありがとう!そして!ありがとう!

英霊となり、今でも人々の心に今でも生き続けている伝説の王妃、ラクシュミー・バーイーの姿をほんのちょっとでも感じてくれたならうれしい。

どうか王妃様の魂が安らかにありますように。

インドの人々をずっと見守ってくださいますように。

自らを信じて戦う人たちを導いてくださいますように。

そして、世界が愛と平和を願う心で満ち溢れますように。

オーム・シャンティ・シャンティ・シャンティ。

※参考文献

・ジョイス・チャップマン・リーブラ『王妃ラクシュミー 大英帝国と戦ったインドのジャンヌ・ダルク』(彩流社)2008年

・The Rani of Jhansi: A Study in Female Heroism in India. By Joyce Lebra-Chapman. Honolulu: University of Hawaii Press, 1986.

・スバドゥラー・クマーリー・チョウハーン作「ジャーンシー・キー・ラーニー」翻訳(A Japanese Translation of Subhadra Kumari Chauhan's Jhansi ki Rani)佐藤 裕之訳

・世界歴史体系 南アジア史2 中世・近代 2007年 山川出版社

・世界歴史体系 南アジア史4 近代・現代 2019年 山川出版社

・近代インドの歴史 ビパン・チャンドラ著 2001年 山川出版社

・新版 南アジアを知る事典 2012年 平凡社 などなど。

こういう本書いてます。インド神話に興味があればどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?