インド中期密教とヒンドゥー教タントリズムについてのメモ。明王像とシヴァ図像の関係とか。

これは「大倶利伽羅さんはインドかどうか調べてみた」という記事を書くにあたって、密教とシヴァについて書いていたら長くなったので分けた記事だ。ただのメモのようなものだ。本編はこちら↓

で。この記事では密教やヒンドゥー教の神様の像について語っているんだけども、どっちかの宗教をディスるつもりはまったくないので、信心深い方は読まない方がいいかもしれない。

あと、密教を語るにあたって、インドにあった密教以外の仏教(南インドやスリランカで発展した仏教とか)については、複雑になるのでここでは触れない。

あと、ヒンドゥー教の発展の流れなどは拙著『いちばんわかりやすいインド神話』を参考にしていただけるとわかりやすいかもしれない、と宣伝しようとしたけど、内容が被らないのであまり役に立たないかもしれない。

密教とは何か

仏教は、顕教と密教にわけることができるらしい。

・顕教は、公にされている、お釈迦様の教えだ。(華厳経・法華経とか)

・密教は、一般向けではない大日如来様の教えだ。(大日経・金剛頂経・理趣経とか)

で、空海が日本に持ち帰ったのが密教(ざっくり)。

この顕教と密教というのは空海が分けたらしい。

密教は、大日如来様に帰依すれば誰でも、生きている間に仏になれると説いている。ただその仏と一体化するための教えは神秘的で一般向けではないということで、秘密にされてる教えだよ、みたいな。

そして密教は、ヒンドゥー教の影響を強く受けている。

密教は、ヒンドゥー教の影響を受けつつ6世紀ごろから形になっていった。インド初期密教は呪術的な要素が強かったが、より洗練されていき、中期密教では7世紀の中期頃に『大日経』『金剛頂経』などの経典が整い、8世紀頃には翻訳され唐に入ってきた。それらを9世紀初頭、空海が日本に持ち帰って広めた。(先に持ち帰ったのは最澄)(ちなみに『大日経』を翻訳したインドの僧侶である善無畏は、元はマガダ国の王子だった。)

空海が持ち帰ったのは中期密教だ。その後、もっとヒンドゥー教的な思想が強まった後期密教が発展し、チベットではそれらが信仰された。チベット密教には男女が抱き合っている仏像があるのは、後期密教の影響だ。日本には一部しか入ってきていない。(秘仏の歓喜天とかたぶん後期密教系だ)

では、密教とヒンドゥー教はどう関係があったのか。

ヒンドゥー教の宗派とタントリズム

ヒンドゥー教はいろんな神様がいて、それぞれの神様を最高だと思う人たちがいて、それぞれの宗派がたくさんある。

大きく分けたらヴィシュヌ派とシヴァ派みたいなかんじで、ほんとざっくり言うとヴィシュヌ派は神様に帰依することで神と合一して救われる外向きなかんじで、シヴァ派は自身に宿る神と合一する方法を模索する内面に向かうタイプだ。

ていうかもう派閥というより、ヴィシュヌ教、シヴァ教、みたいなかんじだと考えてもらったほうがいいとおもう。

で、基本的にはそれらはヴェーダなどアーリア系の流れを汲むとされている聖典を正統とするヒンドゥー教の教えだった

しかし、5〜6世紀あたりに、より神秘的な思想がでてくる。

正統なヒンドゥー教とは違う、時には真逆の方法の儀式などで内面にいる神と合一する方法を追求していく派閥だ。

もともとシヴァ神は土着要素強かったこともあってか、シヴァ派の中にはそういう儀式を重視する方向の派閥ができたりした。

その後、シヴァ派からもうちょっと進んで、男神のパワー(シャクティ)の源は女神であるとする、女神派(シャクティ派、シャークタ派)というのもでてくる。

『マールカンデーヤプラーナ』の中にある女神派の聖典『デーヴィーマーハートミャ』は、8世紀には完成していたようだし、この物語を題材にした彫刻も残っているので、かなり人気はあったんだろうなと推測される。

古代から土着の女神への信仰はあったんだけど、アーリア系のバラモン教では女神関係はほぼほぼ無視されてたのが、時代を経るにつれて表に出てきたとも言えるかもしれない。

で、このへんの正統な流れとは別の流れのことをタントラ的な、とか、タントリズム、と呼んでいる。密教が生まれた背景には、このタントリズムという思想がある。

6〜9世紀に北西インドにあったプラティーハーラ朝時代の彫刻。

タントリズムという言葉は、宗教にかかわらずこのあたりの時代で神秘的な思想が入ってきた仏教やヒンドゥー教などをまるっとさす言葉として使われる。仏教もヒンドゥー教も、同じ時期にタントリズムが流行し、それぞれ聖典がまとまっているということもある。

・仏教タントリズム=密教

・ヒンドゥー教タントリズム=女神派(シャークタ派)

というかんじで使われることがある。

タントリズムというものはなかなか説明しにくい思想なんだけども、まあ具体的には神と合一する(悟りを開く)ためにいろんな方法が必要で、呪文を唱えるなどの呪術的な要素とか、女神派だと男女の交合のパワーが神との合一に近づくために必要とか、不浄なものこそ清浄と考えて墓場や火葬場で儀式をするとか、そういうことがあったりしたらしい。そーいうヤバい儀式は誤解されがちなので、表向きは秘密の教えとしている、ってかんじか。でもまあその時代のヒンドゥー教寺院はおおっぴらにこういう彫刻で飾られてたりもする。

そして密教は、シヴァ派や女神派の影響を強く受けたと考えられている。

空海が日本に持ち込んだ中期密教には、シヴァ派の儀礼の要素がたくさん入っているらしい。当時のシヴァ派の儀礼はインドではもう滅びてるんだけども、日本で今でも密教で行われている儀式、かなり似てるそうな。

空海がいた時代的にはすでにインドでは女神派の思想はあったはずで、経典にもそれっぽいことはあったかもだけど、中国を経由したあたりで性的な儀式の要素とかは省かれて思想的な部分が残されたんじゃないかという話もある。まあけど後期密教ほど具体的ではなかったんだろうなあとは思う。

後期密教ではヒンドゥー教の女神派の思想が山ほど入っていて、男女の仏が交わることで新たな仏が生まれるとかそういうかんじの要素も入っている。わりとこんなかんじのかなり直接的な表現になってくる。

密教の明王とシヴァ系の図像

密教が当時のヒンドゥー教にどのくらい影響をうけているかは、図像を見たらすぐわかるとおもう。

特にシヴァの影響つよい。密教系の仏は元を辿ればどれもだいたいシヴァにインスパイアされてて、そのなかでも明王は特にシヴァの影響が強い。全部の明王を紹介するのは大変なので、ここでは不動明王と降三世明王を例にあげる。

(1)不動明王

不動明王=アチャラナータ(अचलनाथ )というのはシヴァの別名でもある。インドにはシヴァ様を祀るアチャラナータ寺院ってのもある。アチャラは「動かない、不動の、動じぬ」みたいな意味なので、シヴァが不動明王の元ネタであると言っていいと思っている。

※追記:ただ、最近の研究だと、シヴァそのものではなくて、忿怒相(怒ってるお顔)であるシヴァの眷属のほうじゃないか?という説があるらしい。南インドの寺院などでは門番してて、名前も近い。ただ、シヴァの図像を引き継いでいて、シヴァみ溢れているのは変わらない。

不動明王の基本的なポーズだ。

不動明王には炎を背負うという炎の神アグニ的な要素がありつつ、索(紐みたいなやつ)はヤマ(閻魔天)の持ち物でもあり、というところで、シヴァ以外の要素も混じってはいる。あと南インドのシヴァは炎を背負っているし炎は古代のバラモン教の時代から重要視されていて、罪を浄化するし、供物を燃やして天に届けるし、心の中にもあるし、天(太陽)にもあるしと、すべてのパワーの根元みたいな大切なものでもあるし、密教で護摩を焚くのも元はヤジュニャという炎の儀式からきていいたりもするしと考えると、炎というのはとても神聖なものなのなので仏の背後にあってもかっこいいよねと思う。

(2)降三世明王

降三世明王はヒンドゥー教ではシュンバとニシュンバという兄弟アスラだった。それが密教では三界の征服者としてシヴァとパールヴァティーを調伏した存在になった。シヴァとパールヴァティーを踏みつけることで有名な降三世明王の図像は、ほぼほぼ悪鬼をふみつけるシヴァの図像そのもので、明王たちが持っている武器も元はシヴァや他の神々のものだ。

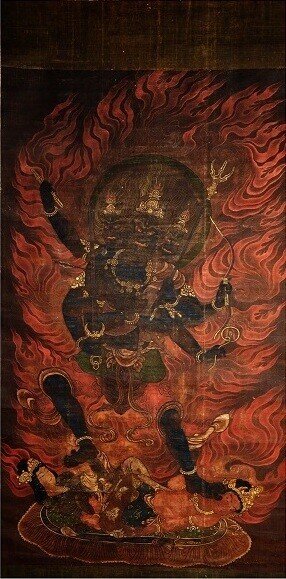

鎌倉時代の降三世明王の図。炎を背負って足元にはシヴァとパールヴァティー。苛烈でかっこいい。

ヒンドゥー教の聖典には、ドゥルガーの美しさに横恋慕したシュンバとニシュンバというアスラ(魔族)が、フラれた腹いせにドゥルガーを倒そうとしたけど結局返り討ちにあって殺されてしまった。という物語がある。

そしてこの物語は、前で紹介した『マールカンデーヤプラーナ』の中にある女神派の聖典『デーヴィーマーハートミャ』に書かれてるのだ。

つまりヒンドゥー教側から見ると、降三世明王は「シヴァの妃ドゥルガーに横恋慕したあげく、殺されてしまった兄弟魔物」であり、当時すごく流行していてヒンドゥー教で人気があった女神ドゥルガー(パールヴァティーでもある)を、夫のシヴァ神と共に足で踏みつけているということだ。そして手にはドゥルガーやシヴァの武器を持っている。

でも手に持ってるのは元々はシヴァの持ち物だった三叉戟。

追記:ちなみに宮坂宥峻先生の『降三世品の思想背景について』によると、デーヴィーマーハートミャ成立の8世紀より前に、シュンバとニシュンバ(スンバとニスンバ)について記載された仏典があり、シュンバとニシュンバは仏教のほうが早かったのではという説があって、とても興味深い。ヒンドゥー教の聖典成立については誤差が百年単位なのはインドあるあるなので、このへんがもっとクリアになってくると面白いだろうなあと思った。

ドゥルガー女神と女神信仰

ちなみにシヴァの妃、ドゥルガー様(闘うパールヴァティーのすがた)はこちら。現代の絵だが、聖典に忠実なので図像なので、服を着てるくらいでほぼ8世紀の東インドのバイタルデウル寺院に残っているドゥルガー像から変わってない。

彼女が持っている武器をよくみてほしい。明王たちが持っているものと共通点があるのがわかると思う。

ぱっとみたら三叉戟、蛇、チャクラ、剣、弓矢、棍棒、螺貝、象使いの杖など。聖典では、あとこれに、鈴、ヴァジュラ(金剛杵)、羂索などを持っていると書いてある。まあつまり密教で明王たちが持ってる武器はほぼドゥルガーのものと同じということだ。

というのも、ドゥルガーは全ての神々から祝福を受け、全ての神々から武器を授かった戦女神でもある。だからヴィシュヌのチャクラやヤマの羂索も手にしている。シヴァの妃であるとはいえ、ヴェーダの流れを汲む正統なヒンドゥー教に組み込まれた女神なので、夫が必要な女神ではなく、単独で信仰されるパワフルな存在なのだ。

ドゥルガーは現在でも東インドを中心に人気があり、ベンガル地方のドゥルガー祭りはめちゃ大規模だ。

まあこういうところからも、密教とシヴァ信仰や女神信仰は同じ時期に盛んだったので、かなり影響あたえてたんだなあというのがわかって面白い。

ちなみにこの魔物を倒す女神の図像は、2世紀頃にはすでに存在していたらしいので、この時代になってメジャーになったのかもしれんけども、もっと昔からインドにはあったと考えた方がよいらしい。

とはいえ基本的に、ドゥルガーの図像はもっと昔にあったシヴァ図像のポーズを模しているので、オリジナルはシヴァといえる。

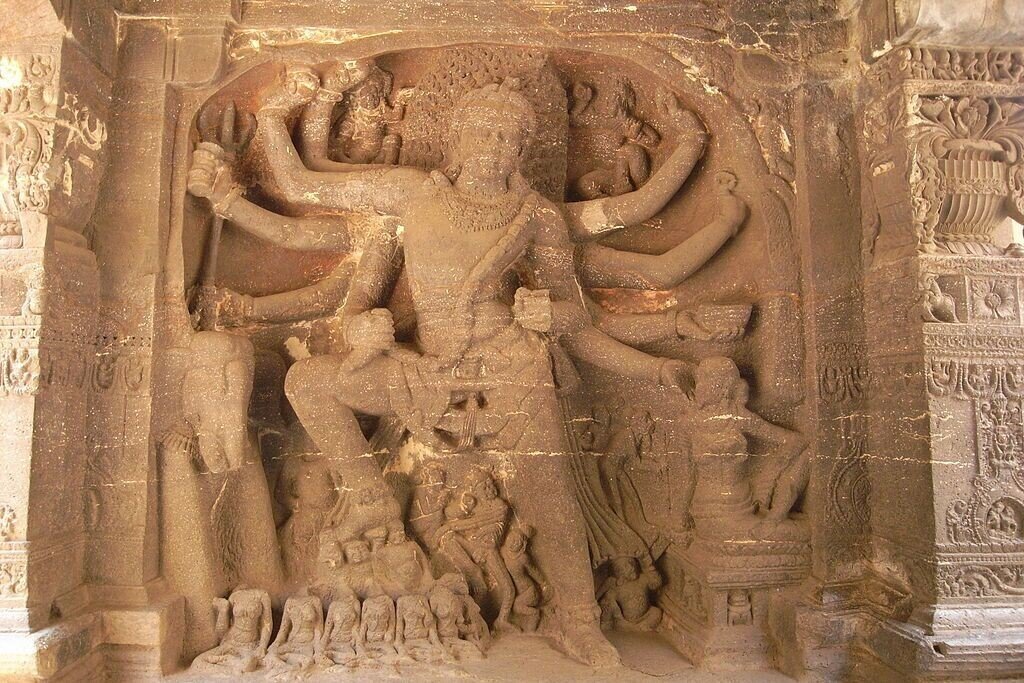

エローラ29窟のシヴァ。7世紀。

ていうか三叉戟かっこいいよね、みんな持ちたいよね、わかる。

ヴァジュラ(金剛杵)と剣をくっつけたらもっとかっこいいよね。すごくわかる。炎背負うのもかっこいいし。

密教とヒンドゥー教の政治的な関係

同じ場所の同じ時代にあった仏教が、ヒンドゥー教の影響を受けないわけはない。シヴァの妃に倒されたシュンバとニシュンバは仏教では守護者であり、敵であるシヴァと妃の武器を手に、シヴァと妃を踏みつけにする。

喧嘩だな、これは宗教の喧嘩だ。全然穏やかじゃない。

インドの宗教とか、ヒンドゥー教も仏教もなんか他者に寛容ぽくて争いがなかったようなイメージかもだけど、そうでもないんだな。仏教が追いやられたこともあったし、逆もあったし、こういう背景には、当時の世情もあったとおもう。

仏教の大学であったナーランダー僧院の規模をみるとわかるんだけど、あれだけの施設を運営するためには莫大な資金が必要だ。あと8世紀後半には、仏教を保護したパーラ朝がヴィクラマシラー僧院を建てた。これもめちゃすごい施設だった。

あと、8世紀前後のヒンドゥー教寺院、いろいろすごかった。ただ北部はムスリムに破壊されてほとんど残っていないんだけども、当時のヒンドゥー教寺院といえばチャールキヤ王朝のパッタダカルのシヴァ寺院群だ。

広大な敷地に数多くのシヴァ寺院が建造されている。

ヒンドゥー教のバラモンたちも、仏教の僧侶たちも、基本的には修行者であり自らが働くことはない。彼らの活動費は信者からの寄進で賄われていた。

王族等や信者たちからの寄進をできるだけ多く得たい、信者を増やす必要があるという視点でみれば、仏教とヒンドゥー教はライバルだったわけで、どちらがより優れた教えなのか、ライバルの宗教の主神の地位を落として自分たちの宗教のほうがすごいというのをみせつけるのに、かっこいい神像や仏像はうってつけだったのだろう。

仏教から影響を強く受けていたヒンドゥー教の歴史

ヒンドゥー教のほうも仏教の影響を受けていて、仏陀は実はヒンドゥーの神ヴィシュヌの化身としている。また、バラモンたちは仏教の思想を積極的に取り入れ、盛り返しをはかったからこそ、仏教との宗教争いから優勢になっていったのかもだ。

どんな歴史だったのか、ざっとまとめてみる。

古代インドで主流だったアーリア系の宗教、バラモン教だったが、紀元前5世紀頃に仏教が興り、王族が仏教を積極的に保護したことで、バラモンたちはパトロンを失って大変なことになった。北インドで仏教を保護した王様といえば、紀元前世紀頃のマウリヤ朝のアショーカ王、紀元後2紀頃のクシャーナ朝のカニシカ王が有名だ。

バラモンたちは、土着の物語や英雄を積極的に取り込んでいき、現世利益に役立ちそうな呪術とか、仏教も取り込んだり、南インドまで布教したりしてた。

その後4世紀頃のグプタ朝時代では、バラモン教は、インド教とも言えるヒンドゥー教へと発展し成熟していく。当時の王様は宗教に寛容だったため、5世紀には仏教の大学であるナーラーンダー僧院が設立している。

その後、7世紀前半に玄奘がインドに訪れた頃、北インドではハルシャ・ヴァルダナ王(戒日王)が仏教を保護していたが、仏教は昔ほどの勢いはなくなりつつあった。その後仏教は北東インドのパーラ朝の保護下に入る。

インド哲学の視点だと、8世紀にはシャンカラという哲学者が登場して、仏教思想を積極的に取り入れていった。

当時、ヴェーダから派生した哲学(ヴェーダーンタ学派の思想)は、仏教哲学の影響をかなり受けていて、違いがわかりにくくなっていた。シャンカラはあえて仏教哲学を否定せず、良さげなところは取り込みつつ、いいかんじにまとめたそうな。

シャンカラはインドを旅しながら、仏教に倣って、ヒンドゥー教にはなかった僧院を建てたり、組織を作ったりしている。思想もしっかり体系立てを行った。このおかげでヒンドゥー教がかなり整理されたらしい。

個(アートマン)は同じであるという不二一元論を提唱した。

一方仏教は、当時のインドではヒンドゥー教がどんどん優勢になっていったこともあり、密教の素晴らしさを広めるためにはヒンドゥー教との違いを強調せざるをえず、仏像にヒンドゥー教のシヴァ神や女神を調伏する要素などを入れていくことになる。中期密教がこのへんかもだ。そして後期密教はよりタントリズムに傾倒していき、ヒンドゥー教との差別化が難しくなっていく。

その後、北西からのムスリムの侵攻もあり、密教は最後の経典『カーラチャクラ・タントラ』で仏法の世の終わりを予言し、消滅。北インドはムスリムに支配され寺院も壊されたりとかいろいろあったので、ヒンドゥー教のほうも北ではだんだん廃れていった。

逆にヒンドゥー教は南インドで盛んになっていくが、そこまで書くといつまでもこの記事が終わらないので、ここではこのへんにしておく。

とりあえずのまとめ

空海が中期密教の経典を持ち帰った9世紀初頭。それから約3百年後、インドの仏教は滅びる。現在インドにいる仏教徒のほとんどは現代になって改宗した人たちだ。

でも、日本やチベットには当時の教えが受け継がれている。『大日経』はサンスクリット原典は残っていないらしいのに、国も時も超えて思想がつながっているということはとてもすごいしエモいことだ。

日本に梵字と呼ばれる悉曇文字が残っているのもマジでエモい。インドではとっくに滅びている、千年以上前に使われていたインドの文字が、日本にまだ存在しているということなのだ。

あと、本編のほうにも書いたけど、インドのシヴァ派の儀礼はインドではもう滅びてるので、密教の中に入った儀礼の要素が生きてるのもマジエモい。

駆け足だけど、密教とヒンドゥー教の関係、をざっくりとまとめてみた。まあそんなかんじだ。

要は密教とヒンドゥー教てのはざっくりいうと似てるところや影響しあっているところがあるってことだ。同じ時代にライバルだった宗教同士が切磋琢磨してたんだろうなあと。もちろん違いはあるんだけども、歴史的にはお互いいろいろあったんだよ、というのがわかってもらえればいいかな、という思いでまとめてみた。

興味持った人がいたら調べてみてほしい。

沼はどこまでも深く、底はない。

参考文献

▽論文とか

※『インド密教における曼荼羅の変遷』 黒木賢一

※『インド初期密教と他宗教との関わり ―特に大自在天の記述を中心にして―』藤井明

※『インド密教における聖地と巡礼』森雅秀

※『チベットにおける『ヴァジュラーヴァリー』所説のマンダラの作例と系譜』森雅秀

▽書籍

※『インド密教の仏たち』 森雅秀(著)春秋社

※『空海とインド中期密教』 高橋尚夫他

※『密教経典 大日経・理趣経・大日経疏・理趣釈』宮坂宥勝

※『仏教の起源』宮坂宥勝

※『ヒンドゥー教10講』赤松明彦

※『インド神話伝説辞典』菅沼晃編

※『ウパニシャッド』辻直四郎

※『写真・図解 この一冊ですべてがわかる!日本の仏像』薬師寺君子

※『ヒンドゥー教の聖典二篇 ギータ・ゴーヴィンダ デーヴィーマーハートミャ』小倉泰、横池優子

※『世界歴史大系 南アジア史1、2』山崎元一他編

などなど

※読んでないけどあとで読む

『チャクラサンヴァラタントラ』の成立段階について : およびJayabhadra作Sricakrasamvarapanjika校訂梵本 杉木 恒彦

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?