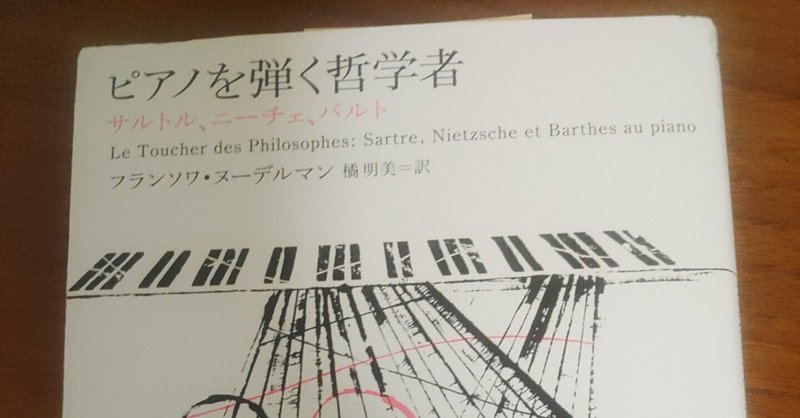

哲学者とピアノ(『ピアノを弾く哲学者 サルトル・ニーチェ・バルト』感想)

『ピアノを弾く哲学者』という本を最近読みました。

サルトル・ニーチェ・ロランバルトという三人の著名な哲学者が実はピアノ演奏を愛好していたことに注目し、ピアノを弾くことが彼ら哲学者にとってどのような意味を持っていたかが書かれていました。

彼自身もピアニストらしい

僕も最近ピアノを再開したのですが、やはり言語を介さないで自己

表現できるのが楽しいです。

とかく「言語化、言語化」うるさい現代で、それがストレスになることも多いので、自分の気分や考えに既存のメロディーや和音に乗せて演奏する時間は「言葉によって世界を分節化する以外にも何かを理解することはできるし何かを表象することは可能である」ことを実証でき、気持ちが良いのでしょうね。

1.ニーチェ

サルトル・ニーチェ・バルトの三人の中で、ピアノの演奏技術がダントツで高いのがニーチェであるというのは意外でした。

ニーチェにとって、ピアノを弾くことも哲学することも、究極的には「健康」が目的というのが面白かったです。

やはり理性的によって普遍的な真理に到達することを目指すというよりは、自分の好み(「口(耳)に合うかどうか」)をとことん追求すること(個別性=単独性)で、結果的に普遍性に跳躍するのがニーチェなのだな、と再認識しました。

ニーチェはプラトンやカントに異を唱え、嘲笑し、侮辱したが、その前に必ず彼らの哲学を飲み込み、よくよく反芻し、その挙句に吐き出すという過程を経ている。食事にもこだわりがあったニーチェだが…それはもっと広い意味での栄養摂取の規則からきたもので、その規則は食事のみならず音楽にも思想にも適用された。食べること、考えること、聴くことのいずれにおいても、同じような取捨選択が、すなわち「大いなる健康」にたどり着くための取捨選択が求められたのである

以下ニーチェについて興味深かった箇所

①p.114

ニーチェがヴァーグナーの音楽に求めたもの、ヴァーグナーとの決裂

→ゲルマンのルーツから離れたいという気持ち〔ゲルマン的な暗く湿っぽい森の気候が合わない〕。

→しかし実はヴァーグナーは国家的な麻薬(ゲルマン国粋主義)ではという疑惑〔ゲルマン神話の持ち出し、郷土への帰属意識〕

ヴァーグナーは古い規範(偶像)を破壊する「近代」の象徴であるが、その「近代」が新たな規範(偶像)となることに対して、ニーチェは警戒し批判することになった。

②p.134

・ピアノを弾くことはニーチェにとって、聴くことと書くことの中間に位置する活動

①ニーチェにとって「聞くこと」は消化吸収すること

→ニーチェはオペラやオーケストラのコンサートを聴くとき、自分を変えることになるかもしれない音の栄養を摂取しようとした

②ニーチェにとって「書くこと」は他から抜きんでること

→哲学書の執筆は、己の特異性を明示する、あるいは畜群から抜きんでるという意志に導かれた活動

③ピアノの演奏は、摂取と抗議の中間(受容と再構成)

2.ロラン・バルト

バルトは「ピアノが上手になること」に警戒し、アマチュア精神を称賛するようです。バルトにとって、アマチュアピアニストは素人芸(劣ったピアニスト)ではなくて、プロとは異なる弾き方をするピアニストなのだそうです。技術をひたすら高めることに力点を置くのではなくて、「別の仕方で」弾くということでしょう。

子供時代に学んだ方法で弾き続けるという点では、「ノスタルジア」の契機としてピアノを考えているということかもしれません。

思い出を当時の”現在”に置くことによって、バルトはピアノが過去の音の記憶を現在まで引き伸ばすことを、また今この時においてもピアノが過去のような現在を、過去となる前からすでに思い出に彩られている現在を生み出すことを暗示する。

以下その他の箇所で気になったところ

p.163

ピアノを弾く「快楽」とピアノを弾く「悦楽」の違い

→結構哲学的な議論、テクニック(技術)を忘れることなどできるのか?という問題

→自分の弾いたピアノ演奏を聴くとはどういうことなのか?

→快楽と悦楽は、バルトの哲学用語のようだ(「バルトの悦楽≒ラカンとかの享楽」と考えてさしあたりよさそう)

3.まとめ

フランス人特有のよくわからない表現があり理解が困難な箇所もありましたが、哲学用語が連発したり抽象的な議論が続いたりすることもなかったので、おおむね読みやすかったです。勉強になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?