遅れてきたビートルズ・リスナーのためのアルバム・レビュー

僕が物心ついたころにはビートルズは既に解散していて、僕が中学生の時にジョン・レノンが死んだ。僕がビートルズの音楽をきちんと聴いたのは、1987年、友達から初めてCD化された彼らの作品を借りてカセットテープに落とした時だ。

だから僕はビートルズのリスナーとしては完全にレイト・カマーである。僕よりずっと前からビートルズを聴き続けてきた人、僕よりずっとビートルズに詳しい人はいくらでもいる。しかし、新しくビートルズを聴こうとする人に分かりやすく「それが何であるか」を教えてくれる人は少ない。

このレビューは、遅れてきたファンから、遅れてくるファンに「オレも聴いてみたけどこんな感じやったわ」と語りかけるような感じで書いたものである。書いたのは2009年だけど今読んでも大丈夫だったので、今年のジョン・レノンの命日にアップしてみる。

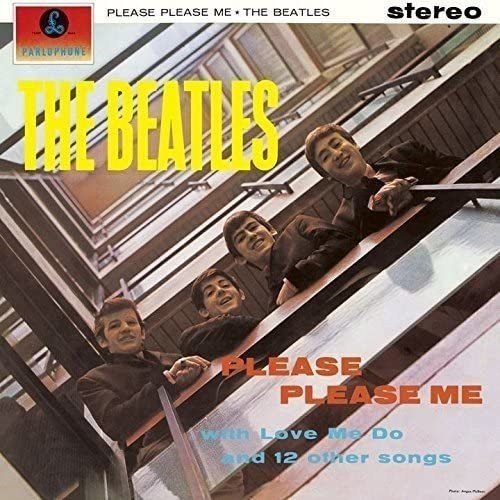

PLEASE PLEASE ME (1963)

さて、ビートルズのアルバムを発売順に聴き始めると、まず『I Saw Her Standing There』の始まりを告げるポールのカウントを聴くことになる。実際にはシングルが先にリリースされている訳だが、再発アルバムでビートルズを聴く僕たちにとっては、このフォー・カウントこそがビートルズ体験のスタート地点である。そしてこの鮮烈なロックンロールはすべての始まりを告げるに相応しいスピードとポップさを兼ね備えた傑作である。

ところがアルバムはその後、見る影もなく失速してしまう。特に収録14曲のうち6曲を占めるカバー曲の大半は古臭く、凡庸で、歴史的意義以上のものをそこに見出すのは難しい。中でも『Anna』や『A Taste Of Honey』といった曲はオヤジのレコード棚から引っ張り出してきたような古色蒼然とした調子。オリジナルも『I Saw Her~』の他はシングル曲『Please Please Me』に聴くべきところがある程度で出来不出来のバラつきが大きい。

「ビートルズのロックンロール・アルバム」と評されることもあるが、ロックンロールとしてもスピード不足で中途半端。だが、冒頭の『I Saw Her~』と並んでこのアルバムを聴く価値のあるものにしているのは、ラストに置かれた『Twist And Shout』だ。長いレコーディングの最後に枯れかけた声を張り上げシャウトするジョンの鬼気迫るボーカルは、ロックンロールが「ロック」として転生することを確実に予感させる歴史的名演だ。

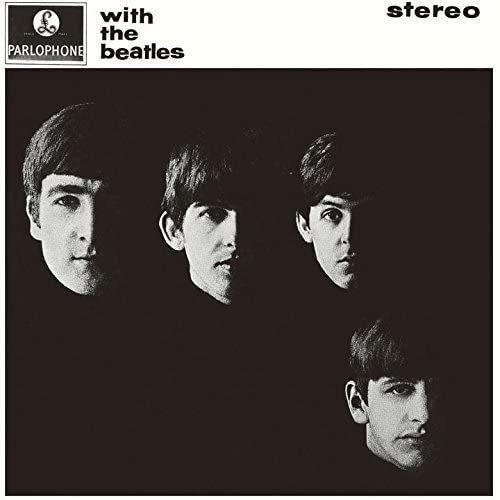

WITH THE BEATLES (1963)

この作品もカバー6曲を含んでおり、いかにも荒削りの「初期の作品」で古臭い感は否めない。それでもソングライティングは少しずつ向上し、いくつかのビートルズらしい特徴が顔を出しつつある。アルバム全体としては前作よりかなり整理されて聴き易くなっている。持ち歌をその場で披露した、半ばスタジオ・ライブに近かった前作に比べれば、カバーも含めて楽曲の粒が揃い、アルバムとしての完成度は確実に高くなったと言ってよい。

だが、粒が揃った一方で、アルバム全体を牽引するような突出した曲がないのも事実だ。冒頭に置かれた『It Won't Be Long』はジョンとポールのかけ合いも鮮烈なポップ・チューンだが、それ以外のオリジナルは、シングル曲を収録しなかったこともあってか、3連速弾きの『All My Loving』にやや見るべきものがある他は、今ひとつパンチに欠ける。ストーンズに提供した『I Wanna Be Your Man』もやっつけ感が漂い傑作とは言い難い。

その一方で、初めて収録されたジョージの作品『Don't Bother Me』は素直な曲調の佳作。また、カバーの選曲にも見られるようにR&B色の濃いアルバムでもあり、オリジナルにも『All I've Got To Do』や『Hold Me Tight』、『I Wanna Be Your Man』など黒っぽい曲が揃っている。つまみ食いでも十分おかずにはなるが、まだまだ微笑ましく初々しいアルバムで、この後にやってくる音楽的なブレイクスルーの前史として聴くべき作品だ。

A HARD DAY'S NIGHT (1964)

同名映画のサントラであり、全曲をオリジナルで構成した初めてのアルバム。前年に発表した二作とは隔絶した水準を示す作品である。多くの論者が指摘するとおり、まず冒頭に置かれたタイトル曲の形容しがたいテンション・コードの一撃でノック・アウトされてしまう。そしてそこから繰り広げられる、ポップとしかいいようのない曲のオンパレード。わずか1年で彼らの(おもにジョンの)ソングライティングは劇的な進歩を遂げたのだ。

タイトル曲に代表されるアップテンポの曲も素晴らしく、特にサビのボーカルを(声域の関係か)ジョンとポールで分け合う『Any Time At All』はAメロの特徴あるコード進行やブレイクの入り方が完璧。『Things We Said Today』でのマイナーの使い方はポールの得意技になって行くもの。ジョージが奏でる12弦ギターを初めとしたサウンド面での幅の広がりにも言及しなければならないだろう。全体にアコースティック・ギターが効果的。

だが、このアルバムで忘れてはならないのが『If I Fell』である。複雑に展開するコードに乗せられた童謡のようにシンプルなメロディ、そして美しいコーラス。シャウト系の曲やサイケデリックな曲が評価されがちなジョンの作品にあって、この曲の水準の高さは特筆されるべきだ。全13曲、30分。聴いている間は永遠にも感じられるし、聴き終えてしまえば一瞬にも思える。優れたポップ・ソングは時間を自在に操ることができるのだ。

BEATLES FOR SALE (1964)

オリジナル8曲とカバー6曲という初期2枚のスタイルに戻った4作目のアルバム。この頃ビートルズは年に2枚のアルバム製作が契約上のノルマであり、そのためツアーの合間の短い時間に仕上げた作品だとされる。そのせいかカバーも含め曲の出来にややバラつきがあり、前作で達成した完成度から後退した感は否めない。全体に軽妙なギターのタッチをフィーチャーした曲が多く、敢えて乱暴に言い切るとするなら「カントリー・アルバム」。

カール・パーキンスのカバーである『Honey Don't』や『Everybody's Trying To Be My Baby』、オリジナルでも『I'm A Loser』、『I Don't Want To Spoil The Party』などは特にロカビリーやカントリーの臭いが強い。決してカントリーがすべて牧歌的と言うつもりはないが、アメリカン・ルーツに忠実でダウン・トゥ・ジ・アースなトーンが全体を覆っており、ロックンロールのカバーも含めて緊張感あふれる作品と言い難いのは事実。

だが、ソングライティングの力は確実に向上しており、得意のイントロ抜きで始まる『No Reply』はジョンらしい影のある印象的なメロディ・ラインの名作。ポールの『I'll Follow The Sun』はセンチメンタリズムに堕することなく叙情性をすくい取ることに成功している。ポップさでは『Eight Days A Week』が高い水準にあり、『Every Little Thing』のティンパニの使い方も秀逸。カバーはバディ・ホリーの『Words Of Love』がいい。

HELP! (1965)

同名の映画のサントラとして発表された5枚目のアルバム。カバー2曲を除き他はオリジナルで固められている。サイケデリックな要素が導入される以前、コンパクトで明快なポップ・ソングを量産していた時代の作品ではあるが、少しずつ内省的な視線が現れ始めてもいる。「助けてくれ!」というジョンの叫びで始まるこのアルバムは、ビートルズというバンドが無邪気な少年期から確実に大人の領域に足を踏み入れたことを感じさせる。

キラー・チューンは何と言ってもタイトル・ソングである『Help!』と『Ticket To Ride』という二つのシングル曲だろう。『Ticket To Ride』は独特のリズム・パターンが秀逸で、一度聴いただけで耳に残るポップ・ソングとして不可欠なチャームを備えている。ポールの曲では『The Night Before』がコーラスのかけ合いも決まっており最も印象的だ。ジョージの『I Need You』は地味な曲だがボリュームペダルが効果的に使われている。

『You've Got To Hide Your Love Away』は意味深長で難解な曲だが、曲そのものの地力とジョンのボーカルで聴かせる。だが、こうした曲に比べると、アナログではB面の後半7曲は残念ながら聴きどころが少ない。『Yesterday』は曲としては確かによくできているがあまりに優等生的かつ教科書的、センチメンタルで評価は難しく、結局最後に置かれたラリー・ウィリアムスのカバー『Dizzy Miss Lizzy』を除けば盛り上がりに欠ける。

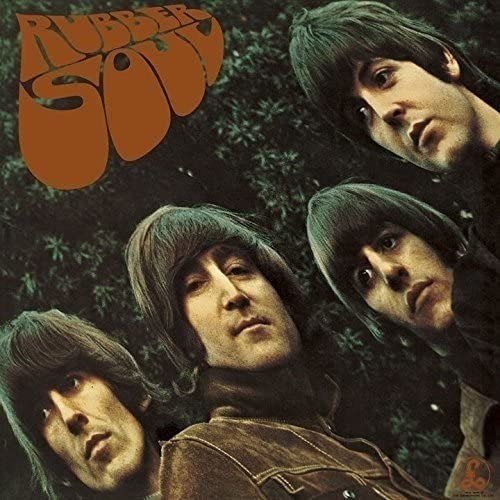

RUBBER SOUL (1965)

ぐにゃっと歪んだようなジャケットのタイトル文字がこのアルバムにおけるビートルズの変容をはっきり表している。そう、サイケの季節がやってきたのだ。ビートルズはその表現上の自我を急速に開花させようとしていた。歌詞は前作を受けて一気に内面性を深め、曲調も陰影に富んだ立体的なものになっている。同時期にリリースされたシングル『We Can Work It Out』、『Day Tripper』も含め、ギアが一段階切り替わったことが窺える。

サイケデリックとは言っても、本作ではまだコンパクトにまとまったポップ・ソングの枠の中での表現にとどまっているが、それでもシタールを大胆に導入した『Norwegian Wood』やドラッグの影響を暗示した『Girl』など、明朗なポップ性からの逸脱を示す傾向が顔を覗かせているのは見逃せない。冒頭のソウルフルな『Drive My Car』、「ヤツは居場所のない男」と歌う『Nowhere Man』などもソングライティングの深化を感じさせる。

アナログのA面にあたる7曲目までの流れはほぼ申し分なく、ポールらしくメロウな『Michelle』もマイナーをうまく使いこなしており水準は高い。それに比べるとリンゴの牧歌的なボーカルの『What Goes On』で始まる後半の出来がやや見劣りするのは残念だ。とはいえ先述の『Girl』、『Wait』、ジョージの『If I Needed Someone』などは秀逸な出来。新しい表現の扉をノックし、その向こうにあるものを垣間見せた重要な作品である。

REVOLVER (1966)

ビートルズの最高傑作。ドラッグによって拡張された意識が表現の可能性をも押し広げ、音楽的にも認識的にもこれまでロックが見たことにない地点にまで一気に到達している。ポールの印象的なベースラインに導かれて始まるジョージの『Taxman』から、彼らの作品として確実に五指に入る『Tomorrow Never Knows』まで14曲、息をつく暇もないほど凝縮されたサイケデリックなターボチャージャー付ポップ・ソングの競演という他ない。

甘いメロディに流れがちなポールの作品も、ここでは弦楽四重奏がむしろ性急な不安感を喚起する『Eleanor Rigby』や美しいコーラスが静謐な緊張感を生む『Here, There And Everywhere』など、繰り返し聴くに足る重層性を備えている。ジョージの作品の充実も見逃せない。特にシタールやタブラを全面的にフィーチャーした『Love You To』は、ジョージの「インドもの」の中で最もポップとの融合に成功したものと評していいだろう。

しかし、何と言ってもこのアルバムの中心はジョンである。『She Said She Said』は明らかなドラッグ・ソング。軽快な『And Your Bird Can Sing』はギターポップの元祖とも言うべき作品。そして圧巻はラストに置かれた『Tomorrow Never Knows』。定型的なポップ・ソングのフォーマットから完全に逸脱しながら、最後まで一気に聴かせてしまう、鬼気迫る名曲だ。この曲によってビートルズは完全に新しい世界へと突入したのだ。

SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND (1967)

これを最高傑作だと最初に言い出したのはいったいだれなんだ。確かに、架空のバンドのショーという設定でオープニングから本編を経てリプリーズ、クライマックス、そして隠しトラックまで、一貫したストーリーの下に組み立てられた(史上初の)コンセプト・アルバムとしての作り込みは実に念の入ったものだし、アート・フォームとしてのポップ・ミュージックを新たな次元に引き上げた歴史的な功績は評価に値するものかもしれない。

だが、「友達にちょっと手伝ってもらって」とか「僕が64歳になったらさ」みたいなこの緩い寓話的世界は何なんだ。壮麗なアレンジのせいか、まるでもやがかかったようにビートルズの音楽が遠い。いつもは僕たちの心臓をいきなり鷲掴みにするようなささくれたジョンの声も、ここでは幾重にもオブラートに包まれ輪郭がぼやけてしまったように感じられる。すべてがウェル・プロデュースされ、最も重要なはずの直接性が見当たらない。

こんなに過不足のない、過剰も欠損もない、何の引っかかりもなく円満なつるりとした音楽を僕はロックと呼べない。ただひとつの例外は『A Day In The Life』だ。「朝起きて、ベッドから落っこちて」といういかにもポールらしい陽性のシークエンスが挿入された後に、彼岸から聞こえてくるようなジョンの声が被さる瞬間、何かの裂け目、何かの破綻が一瞬だけ垣間見える。このアルバムの価値は確実にここにあり、ここにしかないのだ。

MAGICAL MYSTERY TOUR (1967)

失敗に終わったテレビ特番のサントラに、オリジナル・アルバム未収録だったシングル曲5曲を合わせて収録したアメリカ編集の企画盤。そうした成り立ちの庶子的アルバムがビートルズの公式CDライン・アップに加えられているのは、おそらく他のオリジナル・アルバムとの曲のダブりがないことによるものだと思うが、実際にはレコーディング時期の近い前作と対をなす作品として、極めて高いクオリティの楽曲が詰まった名作になった。

『Fool On The Hill』、『Your Mother Should Know』、『Hello Goodbye』といったポールの曲も美しいメロディが印象的だが、ここでは何よりジョンの二つの曲に尽きる。まず『I Am The Walrus』。ベシャっとつぶれたジョンのボーカルとナンセンスな歌詞、リンゴの手数の多いドラム、この前のめりの性急な才気の迸りは、ドラッグによる知覚と意識の拡張を差し引いてもビートルズのサイケデリック期の代表作と言って差し支えない。

そしてジョンの最高傑作である『Strawberry Fields Forever』。『I Am The Walrus』が躁的なアッパー系のトリップだとすれば、この曲は膝を抱えて子供の頃の風景を幻視するダウナー系のトリップだろう。テンポもキーも異なる二つのテイクを切り貼りしてつなぎ合わせたエクスペリメンタルでラジカルなドラッグ・ソングが大衆音楽として結実した奇跡。ジョンの無意識から流れ出したのはあまりに濃密でせつない記憶の断片だった。

THE BEATLES (1968)

通称「ホワイト・アルバム」。メンバーの仲が険悪な状態でレコーディングされたと言われており、かつてのようにひとつの曲の中にジョンとポールの才能が溶け合ったり火花を散らしたりするスリリングな瞬間はほとんどない。ソロの寄せ集めとも揶揄される通り、それぞれの曲にはソングライターのカラーがはっきり表れており、曲想もよく言えばバラエティに富んでいるが、逆に見れば統一感がなくバラバラと言うこともできるだろう。

だが、それにも関わらず本作は彼らのアルバムの中でも一、二を争う傑作である。それは、ダブル・アルバムに詰めこまれた30ものフォーマットもトーンも異なるバラバラな曲が、険悪な人間関係の中でも有無を言わせぬテンションの高さという一点でかっちりと噛み合っているからだ。すべての曲が自分勝手に自己主張することで、それぞれの曲のベクトルが全体として釣り合うという奇跡のようなバランスがここでは保たれているからだ。

前衛的なミュージック・コンクレート『Revolution 9』からラグタイムの『Rocky Raccoon』まで、ポールらしいノヴェルティ『Ob-La-Di, Ob-La-Da』から「オレは疲れちまったよ」と歌うジョンの『I'm So Tired』まで、あらゆる種類の音楽がここではビートルズという概念の下に止揚されている。ジョンの『Happiness Is A Warm Gun』とポールの『Helter Skelter』、そしてジョージの『While My Guitar Gently Weeps』が素晴らしい。

YELLOW SUBMARINE (1969)

同名のアニメ映画のサウンド・トラック。もっとも、当初ビートルズはこの映画にほとんど興味を示さず、アルバムの制作にもまったく力が入っていなかったという。ところが実際に出来上がった映画を見てみると思いの外よくできた作品であり(実際、映画そのものは絶賛されたらしい)、サントラも真面目にやろうと思ったものの時既に遅し。結局アルバムに収録された彼らの曲は既発表2曲を含む6曲のみという中途半端な結果になった。

このアルバムでしか聴けないオリジナル4曲も、こういう言い方はアレかもしれないがジョージの作品が2曲も入っており、他にジョンとポールが1曲ずつ。それぞれの曲をよく聴けばもちろんそれなりに聴くべきものはあるかもしれないが、寄せ集めというか他のアルバムに入れられなかった曲を便宜的に収録したアウト・テイクス的なやっつけ仕事感が否めず、辛うじてジョンの『Hey Billdog』が特徴的なリフで面目を施している程度だ。

アナログではビートルズのオリジナルがA面に集められ、B面(CDでは7曲目以降)はジョージ・マーティン・オーケストラによるいかにも映画音楽っぽいインスト。サントラは素晴らしいが映像作品としては酷評された「Magical Mystery Tour」とは逆に、映画はともかくアルバムは散々な出来であり、ビートルズのアルバムを揃えたいが1枚分だけおカネが足りないなら真っ先に外すべき作品。聞き逃しても全然惜しくないから大丈夫だ。

ABBEY ROAD (1969)

レコーディング時期から見れば実質的なラスト・アルバム。実際にも壮大なメドレーからリンゴがドラム・ソロを、ジョン、ポール、ジョージがそれぞれギター・ソロを披露するその名も『The End』をラストに配置し、その後にシークレット・トラックとして女王陛下に捧げる小品をおまけに加えるなど、彼ら自身がこのアルバムを最後の作品として意識していたことが窺われる。きっと彼らにはバンドとして限界が見えていたのだろう。

ここではポールの存在感が大きい。『Oh! Darling』はロッカバラードのひとつのプロトタイプを示しているし、アナログB面のメドレーでもライトモチーフを提供してアルバム全体をまとめきっている。これはポールのアルバムと言っていい。また、ジョージの貢献も大きく、『Something』、『Here Comes The Sun』は留保抜きの名曲。逆にジョンは既に心ここにあらずといった様子で、『Come Together』ですらどこか生気に欠けている。

そう、敢えて言えば、このアルバムは既に致命的に機能が損なわれ回復の見込みがないバンドの心臓をいわば人工呼吸器でただ動かしているだけの作品なのだ。もちろんそこには長年のパートナーシップがあり、類まれな作曲能力があるので、できあがったものの技術的、音楽的な水準は高いかもしれないが、そこからは最も重要な何かが既に失われている。それが何かはだれにも分からないが、いずれにせよ失われるべきものであったのだ。

LET IT BE (1970)

セッションとしては「Abbey Road」よりも前にレコーディングされながらお蔵入りになっていたマスターをフィル・スペクターに託し、ポール脱退後にようやく日の目を見た作品。一部の曲にはスペクターが「勝手に」オーケストラをダビングし、ポールは激怒したという。なぜならこのセッションのコンセプトは本来「ゲット・バック」、つまり初心に戻ってロックンロール・バンドとしての直接性を奪還しようというものであったからだ。

したがって演奏は基本的に一発録りに近いライブ感あふれるもの。特にジョンとポールのハモりが絶妙の『Two Of Us』を初め、初期のレパートリーだという『One After 909』、もともとアルバム・タイトルに予定されておりシングルにもなった『Get Back』など、素朴な中にも力強さを感じさせるロックンロールが収められており、音楽それ自体の内発性という意味では「Abbey Road」よりも生き生きとしたチャームを感じることができる。

しかし、「Abbey Road」が人工呼吸器で延命されたいまわの際のバンドのアルバムだったとすれば、本作はありし日の姿を忍ぶ「遺作」。現役のバンドのオリジナル・アルバムと呼ぶにはあまりに散漫で、アルバム全体を統合するようなモメントやテンションは望むべくもない。曲によってはデモテープ並の完成度しかないものもあるが、何とか通して最後まで聴こうという気にさせるのはフィル・スペクターの手腕か。困難な作品である。

PAST MASTERS (1988)

ここまで紹介した13組14枚のCDに収録されていない曲をまとめた編集盤。1988年、彼らの音源のCD化に際して企画された。当時は2枚に分けてのリリースだったが、今回のリマスターでは2枚組としてひとまとめにされた。アルバムに収録されなかったシングル曲やそのカップリングなどを発表順に並べただけなのだが、『She Loves You』や『I Want To Hold Your Hand』など、ここでしか聴けない代表曲もあり、買い逃すことはできない。

ここで特に聴くべきなのは『Day Tripper』、『We Can Work It Out』、『Paperback Writer』、『Rain』というディスク2冒頭の4曲。この時期の彼らの才気が(ドラッグの力も借りたにせよ)最も幸福な形で商業音楽として結実した奇跡の瞬間がここにある。『We Can Work It Out』でのポールとジョンの資質のあり得ないほどの均衡と融合、『Rain』のサイケデリックなトリップ感とリンゴのドラミング、これが音楽の至福と言っていい。

初期の作品では『Long Tall Sally』、『Slow Down』、『Matchbox』といったカバーが意外にいいのに加え、『This Boy』や『Yes It Is』といった曲も「再発見」されるべき。曲の仕上がりに若干の不揃いがあるのはやむを得ないが、それを割り引いても2枚を通して聴くに値するチャームと途切れることのない緊張感がある。これだけを聴いてビートルズを聴いたことにはできないが、これを聴かずにビートルズを聴いたことにもできない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?