東京が“ニューヨーク”になる前に(2)

一日中、鳴り響いていた救急車のサイレンが、最近、明らかに減ったと感じる。

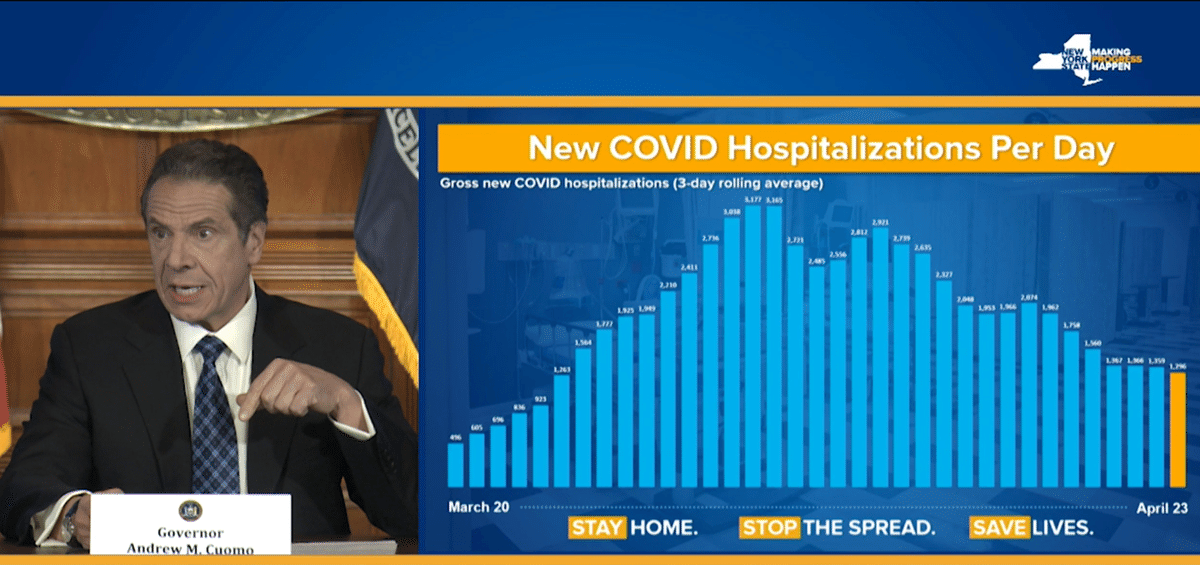

「感染のピークは過ぎた」

4月19日の会見で、ニューヨーク州のクオモ知事は、そう語った。新型コロナウイルスの新規入院者数は、徐々に減少傾向に入っている。確かに3月下旬から4月上旬の、急激な感染拡大から「医療崩壊の危機」が叫ばれていた、あの絶望的とも言える状況を考えると、少し明るい兆しを感じることができるようになった。だが、今も1日の新規入院者数は1200人、死者も400人を超える(4月24日)。日本よりも厳しい「外出制限令」から一ヶ月を経ても、感染は、ペースを落としながらも広がっている。

ウイルスとの闘いが続く医療現場。その最前線、ICU=集中治療室に立つ、マウントサイナイ医科大学病院の石川源太医師に聞いた。医療現場の対応だけでなく、患者、家族が考えておきたい課題がある。

(写真:石川源太 医師)

■急変する患者 肺以外の臓器にも

―新型コロナウイルスの患者の特徴、このウイルスの怖さを感じた事例には、どんなものがありますか?

石川医師:

短時間のうちに状態が急変します。酸素投与が必要ない人が12時間後には、人工呼吸器につながれている、それに肺だけを冒す病気ではないんです。問題は、炎症が全身に広がるというのがやっかいですね。腎不全も結構な頻度で発症しています。透析導入をするという人がかなりの数います。あとは心臓にも障害が起きる。多いと思うのは血栓、血が固まるというものですね。急に悪くなって亡くなるのが多いのが、肺塞栓症。肺の血管に血栓が詰まって急変して亡くなる方ですね。一度、集中治療が必要になってしまうと、本当に大変な闘いになってしまうということです。ニューヨークにおけるデータによると、ICUに入室し、人工呼吸器を付けられた方の80%が亡くなられるとありますが、あながち嘘ではないなと感じます。

―先生の実感としても80%が亡くなると?

石川医師:

それくらいでも、おかしくないかなと思いますね。重症化すると大変ですね。

―既往症がない人は大丈夫、という考え方をしてしまう人も多いようです。

石川医師:

全ての人が気をつけた方がいいという病気です。軽い喘息や血糖値異常がある、40代の人も重症化し、ICUに入っています。健康で若い人は大丈夫、というわけではないですね。

■「ずっとICUにいる方が多い」

石川医師:

特に、今回のコロナの患者さんで重症化すると、人工呼吸器を長く装着することになるケースが多いのです。本当に患者さんのターンオーバーが悪い。挿管をして、抜管をして、他の病棟に移すという回転が非常に悪い。ずっとICUにいる方が多い。1、2週間人工呼吸器を付けられていて、外せないという人が多い。もちろん、病気による側面もありますけれども、医療従事者と患者間の距離を取らなければならないために、毎時毎分、刻々と変化する病状への迅速な対応が難しい。特に人工呼吸器が必要な患者さんの場合、かなり精通した看護師さんや呼吸療法士さんが、理想的には、頻繁に患者さんの病室を訪れて、人工呼吸器のセッティングを調整する必要があります。人工呼吸器の調節をうまくやらないと、患者さんが人工呼吸器にうまく同調しないわけですね、患者さんが苦しがります。結局、多量の鎮静薬や筋弛緩薬を使って、同調させるのですが、こういった薬は、諸刃の剣で、投与しすぎると、患者さんの筋力(特に呼吸に必要な筋力)が弱っていきます。1、2週間で、肺炎はよくなっても、もう患者さんが人工呼吸器から離脱できる状況にはない、ということになってしまう。コロナ患者さんの肺炎に関しては、早期に人工呼吸器を離脱できず、慢性化してしまうリスクがあることを、常に考えておかなければなりません。

■家族に迫られる「人工呼吸器を外す」という選択

石川医師:

アメリカでは、一度、人工呼吸器をつけて、これは、コロナが始まる前からですが、患者さんがうまく回復しなかったら、ご家族と医療従事者が相談をして、人工呼吸器のチューブを抜管し、治療を撤退することが、終末期医療の1つとして行われています。日本ではアメリカと比べると、一度、人工呼吸器を装着した患者さんの治療を途中で撤退する、という文化は、まだ浸透していない側面もあると思いますので、今後、人工呼吸器を必要とするコロナ患者さんが増えた際、人工呼吸器の不足に拍車がかかる可能性もあるのではないでしょうか。

―家族にとっては、諦めるという意味になりますか?

石川医師:

そうですね。アメリカでは、“non-beneficial care”と言いますが、これ以上、人工呼吸器を使用し続けても、助かる見込みは極めて低く、患者さんのためにならないという状態です。人工呼吸器を付けて、どんどん多臓器不全が進み、このまま呼吸だけ人工呼吸器でサポートしていても、予後がよくない、と医療従事者が判断したら、ご家族と相談して、抜管する。これは、コロナが起きる前から行われていました。

石川医師は重い課題を提示した。

もし日本の病院で、人工呼吸器が足りなくなった場合、「助かる見込みが極めて低い」患者の人工呼吸器を外して、他の患者に使用することができるのだろうか。

日本でも延命治療をめぐっては、長く議論されてきた。「人工呼吸器の取り外しは、殺人罪にあたるおそれがある」などという見方もあったという。近年、最終段階における医療・ケアを、どう続けていくのか、現場での取り組みが進みつつあると聞く。新型コロナウイルスの拡大に伴い、患者の家族に、重い決断が迫られる機会が増えていく可能性がある。そうでなければ、助かるはずの患者に装着する人工呼吸器が確保できない、という事態にも陥りかねない、という警告でもある。

■ICUの“量と質”

―日本は、欧米諸国と比較すると、ICUが少ないと言われています。室数を増やすのは困難が伴う作業でしょうか?

石川医師:

ICUを増やして、それにともなうマンパワーを増やしても、そのケアの質が伴わないと高い死亡率につながると思います。ニューヨークの他の病院では、一度も集中治療室での経験がない看護師が人工呼吸器のアラームに気づかなかった、というケースも聞いたことがあります。

今回のコロナウイルスの感染の拡大で、一番大事なことは死亡する患者さんの数を減らすことです。コロナの患者さんが亡くなる場所は、多くの場合ICUです。私は集中治療医として、いかにICUの死亡率を減らしていくかを日々追求しています。外来を閉鎖、予定手術をキャンセルし、ICUの病床数と人員を増やしました。しかし、いわゆる量を増やすだけではなく、その質が伴っていないと、ICUの死亡率は下げられないのではないかと思います。

石川医師:

ICUには集中治療医がいますが、看護師さんなどの他職種の方々が特に大事だと思います。アメリカでは、看護師さんがICUに配属される際、約6ヶ月の集中治療に関するトレーニングを受けます。ICUは特殊な場所で、そこで使用する薬剤や人工呼吸器についての基本的な理解が必要です。ほとんどのニューヨークの病院が、ICUを増やすにあたって、病床数やマンパワーなどの数を増やしたと思いますが、質が追いついていないケースが多いと思います。例えば、病院によっては、一度もICUでの経験のない看護師を新設されたICUに配属したりしています。また、ニューヨークのICUでは点滴台を病室の外(廊下)に置いて、そこで薬剤投与を行うことが多いのです。(※上の写真参照)点滴のチューブを10メートルとか延ばして、遠隔で点滴を変えるなどということが起こっているわけです。看護師さんやドクターが、病室に入る頻度を減らして、医療従事者への感染を防ぐ、というシステムです。そうすると、やはり、ICUで働いている私としては、患者さんと医療従事者との“距離”を感じます。例えば、コロナ専用ICUでは、現状、看護師さんも、よくて1-2時間に1度、病室に入ってケアをする。ドクターに関しては、3-4時間に1度ですね。基本的には、ICUというのは毎時、毎分刻々と変化する病状に敏感に気づいて対応するという場所なんです。集中治療の経験のない看護師さんが、これに対応するというのは、とても危険だと思います。

■人工呼吸器を扱える慢性期療養施設の必要性

石川医師:

今後、日本で、ICUのベッド数を増やす、というのはもちろん、やらなくてはいけないんですけれども、ICUのケアのクオリティーを、足りないマンパワーの中でどのように維持していくか、ということだと思います。ICUに入室した患者さんは、数日のうちに改善させて、チューブを抜く(人工呼吸器を離脱する)というのが理想的です。挿管期間が長引けば長引くほど、長期的な予後が悪くなります。新型コロナでは、先程申し上げた理由から、毎分刻々と変化する病状への対応が難しい。慢性的に人工呼吸器につながれた場合、気管切開術を行った後、人工呼吸器に依存する形で、慢性期の施設に移ってもらう、ということになる。そういった慢性化してしまった患者さんをどうしていくのか、院外施設の補填など(人工呼吸器を扱える慢性期療養施設のようなもの)も必要になるのではないでしょうか。

■院内感染を防ぐトレーニング

―院内感染を防ぐために必要なことは?

石川医師:コロナウイルスを受け入れる病院では、そこに、コロナ患者さんのケアをする医療従事者全員に対して、感染防御のトレーニングを義務づける、ということです。私の病院でも、例えば、どのようにガウンを着るか、キャップを付けるか、順番があり、また、ガウンの脱ぎ方もとても重要で、新型コロナに対応する職員全員に、標準的にトレーニングをやる。日本でもやらなくてはいけないと思います。

―トレーニングは数時間で終わりますか?

石川医師:数時間ですね。具体的には、感染防御のトレーニングですね。あとは、非専門家に対して、コロナウイルスに関するベーシックなレクチャーを受けてもらって、そのトレーニングを受けてから、現場にいってもらうことだと思います。N95マスクのフィッティングのテスト(マスクのサイズを合わせる)を全職員に義務づけています。日本ではどこまでやられているのでしょうか。

―先生の病院での院内感染の状況は?

石川医師:少数には抑えられていると思います。トレーニングの徹底で、グループの感染が抑えられている。あと大切なのは、医療従事者を疲れさせない、ということですね。中小の病院では、マンパワーが足りないので、一人の最前線の医師にかかる負担が、ものすごい高くなってしまう。休みもなく働くというのは、院内感染のリスクにつながると思います。いかに、フロントラインの人の負担を減らしていくか、これはとても大事だと思います。専門医、非専門医が総動員でやっていく、ということが大切です。疲れは感染のもとになる。疲れると、ガウンの着方を間違えてしまうなどもある。汚れた手を口に持っていったら感染します。常に気を張っていなければなりません。それも非常に大事なことだと思いますね。

―日本では中小の病院でマスク、ガウンなどが足りないという声もあります

石川医師:医療従事者を守ることが重要で、装備がない状態で、受け入れるべきではないと思います。ドクターが他の患者さんに感染させるということもあり得ます。

■「悪い情報」も伝える重要性

―ニューヨークの状況から、日本が学べることは?

石川医師:

この1ヶ月間、我々が、ある程度落ち着いて過ごせてきているというのは、私の個人的な意見では、クオモ州知事が、毎日状況をちゃんと説明しているということ。悪いニュースも含めて。現在の感染者数、現在のICUとか、今後、どのくらいのICUが必要なのか、それ以外にも、例えば、ほとんどの方が軽症で終わるが、若者や基礎疾患がない人も重症化することもある、という情報を毎日、1時間ぐらい伝えている。こうした透明性のある情報伝達が、住民のパニックを防いでいたのかな、と思います。悪い情報も、良い情報も伝える。特に悪い情報が伝えられていないと、不安になりパニックになる。しっかりとした情報共有をしていく。

現在起きているという状況を把握するということが大事です。現状を把握して、今後のプランをどうしていくのか。何週間後にピークが来る、何週間後にICUのベッドがこれだけ必要だ、人工呼吸器がこれだけ必要だ、というのをしっかり予測を立てて、医療従事者だけでなく、普通の方々を含めて情報共有をする。足りない、人工呼吸器がなくなる、ということを言わないと、逆に不安になってしまう。足りない、足りない、と言っておいてくれれば、その時に冷静に対応できるのです。悪い情報も共有したことが、ニューヨークで成功したことなのかなと。

■各病院でのPCR検査体制の整備

石川医師:

もうひとつは、しっかりとした検査体制。PCR検査の体制を整えていくことだと思いますね。病院レベルで、PCR検査ができるシステム作りが必要。これは、迅速に感染者を隔離し、院内感染を防ぐ意味でとても大事だと思います。ニューヨークでは、この1ヶ月で検査数を、どんどん増やしました。私の病院でも、検査を独自でやっていますね。検体をとって、数時間後には、検査結果が返ってくる。各病院で、PCR検査をできる体制をすぐ作る。私の病院では3月中旬ぐらいからできるようになりました。

最後に、医師として、一人の人間として、この難局にどう向き合っているのかを訊いた。

―先生自身、恐怖心を持つことはありますか?

石川医師:

恐怖心は、すごいあります。3児の父であり家族も背負っていますから。ただ、人の命を救うのが仕事なので。自分をしっかり防御したうえで、患者さんを診ています。

―何が先生を奮い立たせているのか?どんな思いで仕事に向かっているのでしょうか?

石川医師:

難しい質問ですね。正直、最初は不安だったんですけれども、妻がいて、小さい子どもが3人いて、すごい不安でしたけれども、働き始めると何と言いますか、医療従事者の一種の連帯感というか、同僚や看護師さんとか、みんな頑張っているんですね、病院で。命を懸けてやっていますので、そういう周りから奮い立たせられるというのはありますね。やっぱり、皆怖いですよ。特に看護師さんは、一番患者に近いですから。そういう同僚が頑張っている姿を見ると自分も、と勇気づけられるところがあります。あとは医者という仕事は、一回、患者さんに向き合うと恐怖心を忘れてしまう、体が勝手に動いてしまう(患者さんを診療してしまう)というところがありますから、結局、ICUに入ると恐怖心というよりは、本能的に体が動いてしまいます。コロナ以外の点ではいつもと変わりありませんから。

―2割の患者さんしか回復しない、という厳しい現実に、どのような思いを持たれていますか?

石川医師:

いやぁ、それは、つらいですね。通常は12時間のICUのシフトを終えると、一種の爽快感があるんですが、いいことしたな、と。今回は、なかなか難しいですね。終わったあとに、なんか、こう無力感というんですかね。自分の力の無さといいますか、無力感を感じますね。患者さんを良くしたいのに、なかなかね、人工呼吸器を付けて1、2週間の患者さんは、どんどん悪くなっていきますので、自分は何をやっているのか、とつらいですね。

人類にとって未知のウイルス故に、厳しい闘いを強いられながらも、患者のために、集中治療のあるべき姿を、まさに命を懸けて追求している石川医師。その経験から、日本に投げかけられた課題は重い。

ニューヨーク支局長 萩原 豊

社会部、「報道特集」、「筑紫哲也NEWS23」、ロンドン支局長、社会部デスク、「NEWS23」編集長、外信部デスクなどを経て現職。アフリカなど海外40ヵ国以上を取材。