寒い国の求道する指揮者-エフゲニー・ムラヴィンスキー

【注意書き】

筆者の完全な主観が多く含まれます。その点はお含みおき下さいませ。

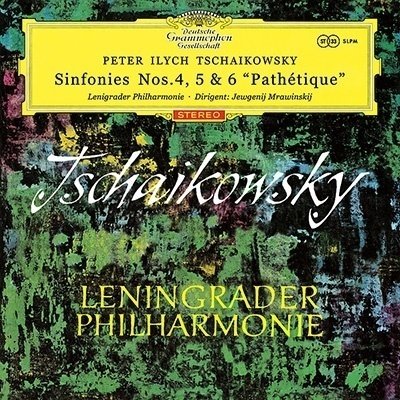

チャイコフスキー《後期交響曲集》

指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー

演奏:レニングラード・フィルハーモニー交響楽団(以下、LPSOと記載)

録音:1960年9月ロンドン、同年11月ウィーン

レーベル:Deutsche Grammophon(以下、DGと記載)

今回は、エフゲニー・ムラヴィンスキーによるチャイコフスキー《後期交響曲集》を取り上げる。チャイコフスキーは生涯で番号付きの交響曲を6つ作曲したが、演奏や録音される機会は多いのは《後期交響曲》と呼称される以下の3曲である。

《交響曲第4番ヘ短調》

《交響曲第5番ホ短調》

《交響曲第6番ロ短調「悲愴」》

あらためて認めるまでもないが、ムラヴィンスキーによるチャイコフスキー《後期交響曲》は今なお名盤の地位を確立している。この名盤を指揮者と作曲家の関係、録音風景から改めて捉え直してみたい。

チャイコフスキーを見つめ直した指揮者

帝政期のサンクト=ペテルブルクに生まれ、ソ連時代に活躍した指揮者であるムラヴィンスキーがロマン派音楽の筆頭とされるチャイコフスキーを取り上げることは当たり前のように思えるが、当時の批評家たちはチャイコフスキーを衒学的で流行遅れの音楽と見なしていた。多くの楽曲が誤った解釈によって、演奏されていたためだった。

チャイコフスキーは指揮者の被害者だった。年々、解釈はますます大げさに、ますますヒステリックに、見せかけの感情に溢れたものとなり、当然のことながら、彼の音楽は趣味の悪いものとなった。(略)この趣味の悪さは彼の音楽にあるのではない。この音楽を演奏した人々にあるのだ。

ムラヴィンスキーによるチャイコフスキーは上記と異なり、感傷やヒステリックな様相から真正面に対峙する音楽だった。すなわち、哲学的でギリシャ悲劇のように人間の深淵に突き刺さる音楽である。そのような音楽を実現するために、オーケストラに厳しい指導を行った。たったの一小節もないがしろにせず、楽曲が完璧に仕上がるまで何度も練習を繰り返し、神に捧げるにふさわしい演奏をゲネプロで達成してしまえば、本番をキャンセルした。

また、ムラヴィンスキーが指揮者としてデビューする際に取り上げた曲は、チャイコフスキーのバレエ「眠りの森の美女」だった。ムラヴィンスキーはチャイコフスキーの復権を使命と捉えていたのかもしれない。後年にチャイコフスキーは批評家たちから再評価されるようになり、ムラヴィンスキーはチャイコフスキーの「救世主」になったのである。

録音風景

1960年9月、ムラヴィンスキーとLPSOは欧州7か国を巡る大規模なツアーを行った。2か月間でイギリス、フランス、オーストリアなどで全部で34回の演奏会を開き、この時はゲンナジー・ロジェストヴェンスキーが帯同した。

DGはこのツアー中に、ムラヴィンスキーによるチャイコフスキーの《後期交響曲集》を録音する企画を立てた。すでにDGは1956年にツアー中のLPSOと同じ曲目を録音しており、モノラル録音のレコードは好評を博していたが、新しいステレオ録音では《4番》をムラヴィンスキーの指揮で収録することになった(※)。

録音セッション:ロンドンにて

曲目:チャイコフスキー《交響曲第4番ヘ短調》

録音日時:1960年9月14日, 15日

録音会場:ウエンブリー・タウン・ホール

演奏会記録では、9月10日にエディンバラで同曲を取り上げている。

後期交響曲の中でも《4番》は、ムラヴィンスキーが演奏会で取り上げた回数が10回と特に少ない。レコードも3種を数えるだけで、本盤を収録した以降の録音は今のところ存在しないため、本盤が現在もムラヴィンスキーによる《4番》の最高のリファレンスになっている。

《4番》をあまり取り上げなかった理由としては、第1楽章や第4楽章に特に顕著だが、感情にそのまま身を委ねたような楽想に指揮者の目利きと合わないところがあったのではないかと想像する。とまれ、《4番》が仮に自身の目利きに合わない楽曲であったとしても、ムラヴィンスキーが持っている見識の高さは他の2曲とまったく引けを取っていない。録音セッションに見学した人物は次のような言葉を遺している。

ムラヴィンスキーは注意深く、オーケストラの各セクションをパート毎に分けた―打楽器グループさえも単独に練習した。その結果、理想的な演奏が得られたが、オーケストラの楽員たち自身が間違いをしたと認めると、ムラヴィンスキーは分かったと合図をし、「やはり、コーダを始めからもう一度」と付け加えた。そして最後の「テイク」の時には、楽員たちの素晴らしい妙技となり彼らの自発的な熱意が表わされた。

録音セッション:ウィーンにて(1)

曲目:チャイコフスキー《交響曲第6番ロ短調「悲愴」》

録音日時:1960年11月7日-9日

録音会場:ムジークフェラインザール

演奏会記録では、11月3日にインスブルックで同曲を取り上げている。

《悲愴》はとりわけ、ベートーヴェン《交響曲第5番ハ短調「運命」》やドヴォルザークの《交響曲第9番ホ短調「新世界より」》と並んで聴衆から通俗名曲と思われることが多い。また、楽章の繋がりも希薄で交響曲というよりも組曲風の趣きがある。とまれ、ムラヴィンスキーは表層的なお涙頂戴に耽溺せずに楽曲の構築性をしっかりと打ち出している。

録音セッション:ウィーンにて(2)

曲目:チャイコフスキー《交響曲第5番ホ短調》

録音日時:1960年11月9日, 10日

録音日時:ムジークフェラインザール

演奏会記録では、11月5日にウィーンで同曲を取り上げている。

《5番》は指揮者と深い親交があったショスタコーヴィチ《交響曲第5番ニ短調》と並んで、生涯を通じて頻繁に指揮を振った愛奏曲だった。それ故にレコードも11種と数多く存在するが、基本的な解釈は一貫している。ムラヴィンスキーと共演したこともあるピアニストのスヴィアトスラフ・リヒテルはムラヴィンスキーの《5番》について、次のような言葉を遺している。

ああいう震えを感じたことは久しくないな―ムラヴィンスキー亡きあと。彼はよく五番を振っていた。この曲に対する人々の昔からの認識は、どこかワルツ風の形態をした、耳に心地よい作品だ、というものだ。子供の頃を、音楽劇場に初めて足を踏み入れたときのことを思い出させる。ところがムラヴィンスキーの演奏ときたら、電気ショックのような震えがきて、「耳に心地よい」どころではない!第一楽章の終わりで、彼が握りこぶしを勢いよく振りまわした光景は忘れられない。すると彼の姿がオーケストラ全体に覆い隠されたのだ。シャンデリアが揺れた。まるで地震が起こったようだった。

※ 1956年はツアーに帯同した副指揮者クルト・ザンデルリンクが《4番》を指揮した。

【参考文献】

●「叢書 20世紀の芸術と文学 ムラヴィンスキー 高貴なる指揮者」

グレゴール・タシー【著】 天羽健三【訳】 アルファベータ(2009年)

●「リヒテルは語る」

ユーリー・ボリソフ【著】 宮澤淳一【訳】 ちくま学芸文庫(2014年)