恍惚する交響楽の伝道師-オイゲン・ヨッフム

【注意書き】

筆者の完全な主観が多く含まれます。その点はお含みおき下さいませ。

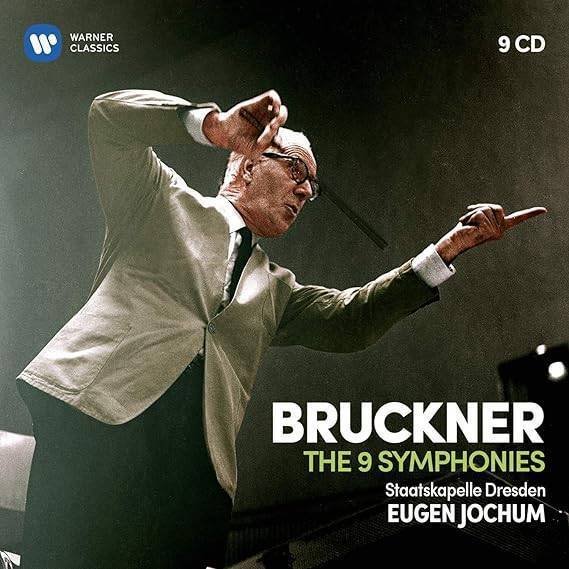

ブルックナー《交響曲全集》

指揮:オイゲン・ヨッフム

演奏:ドレスデン国立歌劇場管弦楽団(以下、SKDと記載)

録音:1975年~1980年、ドレスデン・ルカ教会

レーベル:Warner(旧:EMI)

はじめに

今回は、オイゲン・ヨッフムによる2回目の《ブルックナー交響曲全集》をレビューする。1回目はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とバイエルン放送交響楽団を振り分け、Deutsche Grammophonに録音した。今年で生誕200周年を迎えるブルックナーを祝う機会の末席に加わるつもりで、巷間で定番とされる交響曲全集に対して、個人的な感想を述べていきたい。

自分は地元の図書館に所蔵されていた資料を借りて視聴した。国内盤TOCE-8871~8879が該当する。演奏時間が長いことで有名なブルックナーの交響曲だが、ヨッフムが採用したテンポは基本的に速めで、80分を超えるような交響曲でもCD1枚に収まる時間になっている。

ただし、国内盤では《交響曲第2番ハ短調》《交響曲第3番ニ短調》《交響曲第5番変ロ長調》の区切り方が不自然でCDが2枚にまたいでいる。なお、CDジャケットに示した最新の全集BOXはその点が解消されている。

指揮者の歓喜が溢れる交響曲全集

ドイツ出身の指揮者ヨッフムはブルックナーを最も得意としていた。父親はオルガニストでカトリックの家庭に生まれた点から、ヨッフムにとっては親しみやすい作曲家だったのであろう。それだけに本全集では、ヨッフムの歓喜が手に取るようにわかる解釈や指揮ぶりを堪能できる。交響曲を全て聞いた中では、《交響曲第5番変ロ長調》《交響曲第7番ホ長調》《交響曲第8番ハ短調》が個人的な白眉になる。それぞれ感想を述べていこう。

交響曲第5番変ロ長調

《5番》は1964年にアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(以下、ACOと記載)を振ったオットーボイレン修道院におけるライブも名演だが、基本的な解釈はほとんど変わらない。SKD盤ではACO盤と異なり、第1楽章のコーダで大胆な解釈―アッチェレランドをかけるように明示的にテンポを速めてみせる。このような差異があるせよ、SKD盤も名演であることに変わりない。なお、ヨッフムは《5番》の終楽章にある仕掛けを施している。その点は後述する。

交響曲第7番ホ長調

《7番》はかなり完成度が高い演奏だが、第1楽章のコーダでテンポを加速させながら締める点は聞く人を選ぶかもしれない。ヨッフムと同様に、ブルックナーを得意としたギュンター・ヴァントは《7番》第1楽章のコーダを「信じがたい愚行」と喝破していたが、ヴァントが忌避していたのは、このような演奏だったのではないか。

個人的に、ヨッフムによる《7番》といえば、ACOとの1986年来日公演を採りたい。この時のライブはセルジュ・チェリビダッケを彷彿させるようなスロー・テンポを取り、呼吸の深い響きが全身に染み入る名演である。聞き終わった後は「後期ロマン派の残照」というべき感慨を与えてくれる。

交響曲第8番ハ短調

《8番》は老境を迎えてもなお、ヨッフムがオーケストラを奮い立たせ、気焔を大いに上げた名演である。とはいえ、《8番》における解釈を「正道ではない」と思う聞き手はいるかもしれない。なぜ、ヨッフムの解釈は禁忌に思えるのか。まずは、ブルックナーの交響曲が持つ特徴を把握しなければならない。この点はヴァントが的確な言葉を遺している。

ブルックナーの交響曲においては、音楽はブロック状になっていて、それぞれが並列している構造になっている。そこにはアッチェラレンドやクレッシェンドによって別のものに展開していくということが全くない。だから、それぞれのブロックの関係をうまく設定できなかったり、テンポの関係が誤っていると、建築物としての全体の構造が崩壊してしまう。これがブルックナー演奏における最大の課題で、それをうまく実現するのはとても難しい。

上記の言葉を踏まえて、CDを聞いてみれば、ヨッフムはまさにヴァントと正反対だと聞き手は思うだろう。随所でテンポを切り替え、各楽章のクライマックスに向かってアッチェレランドをかける。その様は建築物というより、オペラを思わせる程にドラマティックである。《8番》がブルックナーの交響曲では、ベートーヴェンの《運命》のような「暗から明へ」という性格が特に強いがために、このような解釈が成功している一面も存在する。

ヨッフムはブルックナーの音楽を自家薬籠中の物としていた。それ故にテンポを自在に変化させても、聞き手に説得力のある解釈として迫ってくる。ヨッフムのブルックナーは「形無し」ではなく、「型破り」なのである。

だが、個人的にはヨッフムの解釈が悪い方向に反映してしまった演奏も存在する。特に《交響曲第3番二短調》と《交響曲第9番二短調》はあまりのテンポの揺さぶりに交響曲の構造を壊しているように聞こえてしまい、さすがにちょっと厳しい印象を受けてしまった。「型破り」な解釈は聞き手を選ぶところがあるのかもしれない。

ヨッフムは改訂版を参照したのか

ブルックナーの交響曲は同じ曲であっても、複数の異稿や異版が存在する。《5番》に作曲者による異稿は存在しないが、弟子のシャルクによる「改訂版」が存在する。「改訂版」ではブルックナーの音楽を普及させるという目的で、随所に大幅なカットを施したり、終楽章は金管を別動隊で補強している。

日本人指揮者でブルックナーを得意とした朝比奈隆は《5番》の終楽章コーダで金管に別働隊を加えて演奏していた。その訳をインタビューで以下のように明かしている。

あれはオイゲン・ヨッフムから、そうすりゃ楽に終わるぞ、と教わった手でね。金管は、その頃には相当ヘタってきてますから、そこへ助っ人を入れれば勇気百倍、皆わっしょいわっしょいやりますよ。あんな長いの、終りに何か派手なことをやって見せなきゃ、聴く方だって退屈するでしょうが。

《5番》の終楽章に金管の別働隊を加えるのはまさに「改訂版」の手法を思わせるが、ヨッフムは《5番》において、少なくとも録音では「改訂版」を採用したことはない。何かの機会に「改訂版」を眼にすることがあったのかもしれないが、それ故に「改訂版」を参照した措置だったのか。朝比奈が言外に示す通り、金管奏者たちの気持ちを熟慮した措置だったのか。

もしタイムマシンがあったら、ヨッフムに真意を聞いてみたい逸話である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?