神話になった人? ージャン=フランソワ・ミレー【ホロスコープから見る芸術家のひとかけら⑦の1】

今回も、『101人の画家』(著:視覚デザイン研究所・編:早坂優子)より、ミレーです。

ジャン=フランソワ・ミレー(Jean-François Millet)

1814.10.4 20:00 生まれ Gruchy France

◎ミレーって? ー簡単に解説!

大地に立つ画家

フランス、写実主義の画家。農家に生まれ、貧しい環境の中で絵画を勉強した。大地への思慕と、労働の持つ厳粛さを賛美した作品を描いた。

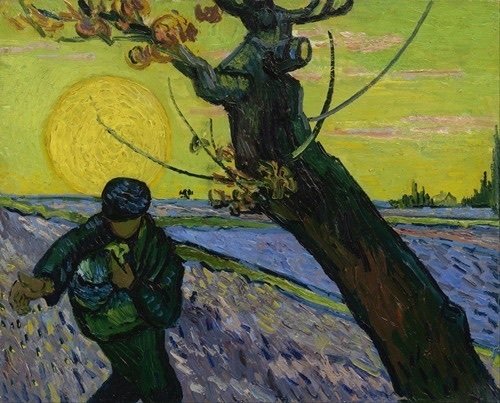

代表作の一つ《種をまく人》(1850) は、岩波書店のロゴに使われていたり、ゴッホもこの作品から影響を受けて《種をまく人》を制作しています。

※他にも多々あります!ぜひ検索を〜

「農民画家」と呼ばれ、農村で働き、生きる人々をたくさん描いた画家と言われるミレー。

ミレーの手のよってキャンバスに写し出された農民の姿は、労働の重苦しさや悲壮感はなく、まるで宗教画を見るときのような静謐な雰囲気さえ漂わせています。

こちらの作品もそうですね。

◎ミレーのイメージ ーホロスコープと違う??

さあ、そんなミレーさん。

こんなイメージが一般的です。

センチメンタルな農民画を描き、聖女のような祖母と母に対して献身的な息子であり、たくさんの子供たちのよき父親であり、彼が生まれ育った生活を単純に描いた農民であり、一九世紀版のフラ・アンジェリコのような、聖書を熱愛した信心深い人間である。また、極度の貧困と生涯闘わなければならなかった美徳の人でもある。

※ロバート・ハーバート論文「ミレー再訪」(『バーリントン・マガジン』1962.7月号~9月号連載)

苦労に耐え、いい親で、信心深くて、貧困と闘った美徳の人…

いやー、聖人かなにかですか?

そして、さらには偉大な画家ときたもんで。

(実は子ども向けの伝記もあるんです)

そんな聖人っぷりとセンチメンタルな絵で、みんなのお涙頂戴しちゃう!みたいな?

そんな方のホロスコープ、見ないわけにはいきません。

と、いうことで。

ホロスコープ、ドン!!

※プラシーダスサインハウス

天秤座♎️ー太陽

双子座♊️ーアセンダント、月

アセンダントルーラーの水星も天秤座♎️にきてますね。

と、他の天体を眺めてみても、

●風の要素の強さ

(情報!コミュニケーション!「感じ」って何?説明して?)

●5ハウスに集まる個人天体たち

(自分の楽しさ発揮するぜーい!)

●観念的なものより、あくまでも現実感に根ざす金星

(頭の中より見えるものとか触れるもの!)

といった感じで、聖人感が見当たらないのです。

「聖書を熱愛した信心深い人間どこ!?」

「おセンチ(古い!)な表現はどのへんにある!?」

うーーーーん・・・

まあ、占星術って結局占いだし、当てはまらない時もあるよね。

・・・という風には、諦めきれず、いろいろと本を漁ってみると、

どうやら先に記したようなイメージは「ミレー神話」と呼ばれ、いささか脚色されたものだったようです。

それは、友人で支援者のアルフレッド・サンスィエの伝記の影響や時代や国がミレーに被せたい印象など、さまざまな要因が重なったようです。

(有名になった作品や人ほど、一人歩きしてしまうのかもしれませんね)

そもそもミレーは、農民をしながら画家をしていたのではなく、画家業に邁進していたなど、今日ではその神話は覆されています。

※そのことについては、この本が詳しいです↓↓↓

ミレーの作品や生涯、当時の歴史や交友関係からその誤解を紐解いています。

まあ、絵画的なものや歴史的なものはプロにお任せするとして、ここでは「ホロスコープからはどうかな?」というところを簡単に見ていこうと思います。

◎もう一度、ホロスコープを ー信心深い人間?①

信仰について考えると、ディセンダントに射手座♐️の海王星がのっかっています。

そして、アセンダント近くの双子座♊️の月とオポジションで向かい合っています。

※プラシーダスサインハウス

祖母や両親は敬虔なキリスト教徒だったようで、幼少期のミレーは、《晩鐘》のように真摯にお祈りする姿を見ていたのだそう。

特にミレーの面倒をよくみてくれていた祖母は、修道女のような信仰生活を送っていたようです。

そこに、美しさや神聖さのようなものを感じていたかもしれませんが、ミレー自身がどうということではなかったよう。

(ミレーは大人になって、教会には冠婚葬祭のときぐらいしか姿を現さなかったとか)

また、この配置は、ミレーという人物に虚構や誰かの夢が入り混じって理想化され、今日まで伝えられていった様子も重なるように思えます。

オポジションの配置は、行動の仕方は似ているものの、タイプは違うというもの。

似てるけど違う。

そのせいか、目を逸らしたくても逸らせません。

気になっちゃう。

ミレーの月は風の要素が強く、事実や情報の方に親和性があり、それをとっかかりに物事を考えていくのが自然だったと考えると、それなしに何かを盲目的に信じるということは、心からはできなかったのではないでしょうか。

ですが、目に入る位置に、大きな教えや宗教性を携えた海王星がいるので、いつも意識してしまう。

それに、信仰や宗教というものを無視できず、考えざるを得なかったようなところもあります。

(→ディセンダント射手座♐️海王星や、9ハウスの山羊座♑️土星)

ただ、ミレーは、そういう葛藤のようなものを作品に落とし込むことができた。

(→山羊座♑️土星が乙女座♍️木星、金星とトライン)

※プラシーダスサインハウス

《晩鐘》に代表されるような、ミレー作品の厳かさは、そこからきているのかもしれません。

◎信心深い人間?②

これは、とても個人的な意見なのですが、ミレーは特定の宗教を信仰するというより、自然そのものに何か畏敬の念というか、神聖さや宗教性を感じていたんじゃないかと思います。

ミレーの晩年の風景画を見ていると、そんな気がしてくるのです。

※Wikipedia Commons より

ミレーの風景画って、見ていると静かな気持ちになるんですよね。

「美しい」という言葉も似合う気がします。

また、「農民画家」と言われるミレーですが、400点ほど残した油絵だけ見ても、

農民画→100点に満たず

肖像画→150点

風景画→150点

(残りは、風俗画、歴史画、静物画など)

だそうです。

農民画もいつからか、農民が主役というより、人も景色の一部になっている印象があります。

ひとつのものに固執しないで、多くのものを等しく見る視線。

そして、その中から最高のバランスを見つけ、美しさのある作品に仕上げる。

これって、天秤座♎️の太陽が目指していたことなのかな、なんて思います。

◎たくさんの子どものよき父親?

子沢山は木星が5ハウスがそんな感じです。金星も5ハウスで近くにいるので、子どもは嫌いではなさそうですね。

乙女座♍️にあるのも、「おなかすいたー」なんて言われると「はいはい」って応えちゃいそう。

ただ、よき父親かどうかは、本人たちにしか測れないのでノーコメントで(笑)。

傍から見てよきと思っても、そうでないこと、その逆もありますしね。

ちなみに、ミレーは子どもの作品も多々残しています。

◎まとめ

「ミレー神話」なしに作品を見ていくと、改めてミレーのすごさを感じます。

神話なんかなくても、すごいな、いいな、すてきだなと多くの人が思う作品であることは、間違いないのかもしれません。

今回は締めに、本の中で好きだった一文を紹介して終わりにします。

普通の人格を持った大画家、ミレー

サンスィエはミレーが画家以外の何者かであるかのように書いたが 、ミレーはあくまでも優れた才能を持った大画家であって、聖人でも道徳家でも、隠者でもない。頑固者だが社交性もユーモアもある、普通の人格の持ち主である。

聖人でもなんでもない、普通の人間が創り出したものだからこそ、私は絵画や芸術に惹かれるのだと思っています。

◎おまけ ー乙女座♍️金星の作品傾向?

そこにあるものや要求を、柔軟に受け入れて整理していく乙女座♍️。

ミレーの絵画って、なんだかんだでしっかり描き込んであります。

主題となるモチーフを生かすため、ぼかしなどはしていますが、基本的に見たものが全て画面にあるという感じです。

見出し画像の《落ち穂拾い》(1857)の背景もそうですね。

チマチマと細かく描かれているのですよ〜。

細部まで見て面白い画家さんです。

まあ、これが乙女座♍️金星の画家の特徴です!とは、たくさんホロスコープを見ていかないと何とも言えないところではありますが。

さて、第一弾はここまで。

続きは、こちらです。

※クレジットのない画像は「Artvee」より