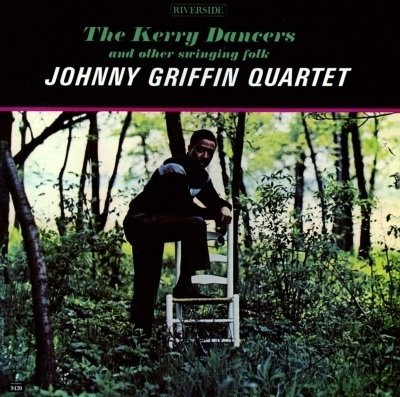

ザ・ケリー・ダンサーズ/ジョニー・グリフィン

テナーサックス奏者ジョニー・グリフィンの1961, 62年録音『ザ・ケリー・ダンサーズ』を取り上げましょう。

録音:1961年12月21日、1962年1月5日、29日

スタジオ:プラザ・サウンド・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:レイ・ファウラー

プロデューサー:オリン・キープニュース

レーベル:リヴァーサイド

(ts)ジョニー・グリフィン (p)バリー・ハリス (b)ロン・カーター (ds)ベン・ライリー

(1)ザ・ケリー・ダンサーズ (2)ブラック・イズ・ザ・カラー・オブ・マイ・トゥルー・ラヴズ・ヘアー (3)グリーン・グロウ・ザ・ラッシェズ (4)ザ・ロンドンデリー・エア (5)25 1/2 デイズ (6)オー、ナウ・アイ・シー (7)ハッシャ・バイ (8)バラード・フォー・ムッシュ

アイルランド、スコットランド、イギリスの民謡を取り上げて演奏した、ジョニー・グリフィンの代表的な作品です。

ジャズミュージシャンが選ぶ題材はスタンダード・ナンバーやオリジナル作品が一般的ですが、本作のように欧州の楽曲、その中でもアイルランド、グレートブリテンに特化して当地の民謡をレコーディングしたのは異色と言えます。

レコード発売時のA面4曲がグリフィンのアレンジによるトラディショナル・フォーク・ソング特集となりました。

これらの楽曲とグリフィンの密度濃くダークなテナーの音色、ハスキーなサブトーンは実に良くマッチしています。郷愁や哀愁を感じさせるメロディラインには、意外にもジャズのルーツに根差したテナートーンが相応しいと感じました。

饒舌ぶりは変わらずとも、選曲や共演者との相性に起因するのか、いつも以上の脱力感に伴うユーモアの表出、更に彼には珍しいテイスティなニュアンス付けが功を奏し、表現の幅が広がった印象を受けました。長く鑑賞に耐え得るクオリティを持つ、深い味わいを湛えたアルバムです。

当時多くの米国ジャズマンがそうであった様に、グリフィンは本作録音の翌63年から活動の場所を欧州に移しました。思うところがあってこの選曲を発案したのでしょう、望郷ならぬ新たな土地への期待感からかも知れません。もっとも彼が居を構えた先は題材の島国から海峡を越えた欧州本土、フランスでしたが。

他にサラ・キャッシーという作曲家によるナンバーが2曲収録されています。クラーク・テリーとセロニアス・モンク、エルヴィン・ジョーンズ、ビリー・テイラー、ナット・アダレー、ジュニア・マンス達のリヴァーサイド・レーベルでの作品にも楽曲を提供しています。

キャッシーはデトロイト出身の女性ピアノ奏者、リヴァーサイド・レコードで働いていたと言うことで、その関係での楽曲提供なのでしょう。

同社はアットホームなレコード会社だったのかも知れません、作曲をこなす従業員のナンバーをオーナーのオリン・キープニュースが積極的に演目として、ミュージシャンに勧めたとも考えられます。

提供されたオリジナルはいずれも佳曲揃いですが、彼女自身ジャズは演奏しなかったそうです。

リヴァーサイド・レーベルのハウスピアニスト状態であったバリー・ハリス、マイルス・デイヴィス・バンドに加入する直前で、既に演奏に定評のあったロン・カーター、復帰後のソニー・ロリンズのカルテットを支えたベン・ライリー、彼らリズム・セクションの的確なサポートが名演奏を生み出しました。

収録曲に触れて行くことにしましょう。

1曲目は表題曲ザ・ケリー・ダンサーズ、アイルランド民謡からのチョイスです。スコットランドの代表的民族楽器、バグパイプを連想させるリズムセクションのプレイの上で、グリフィンのテナーがグリッサンドを多用したメロディ奏を聴かせます。

魅力的なグリフィンの音色は一聴彼と判るもの、当時の使用楽器本体はキング・スーパー20、マウスピースはオットーリンク・メタル・トーンマスター・モデル、自身で調整したものを使用していました。

ジョン・コルトレーンもマウスピースを自分で調整しましたが、ある時メインのマウスピースを壊してしまい、演奏に支障をきたしたという話は有名です。

ジャズサックス奏者(に限りませんが)は自分のサウンドに貪欲ゆえ、数多くのマウスピースを所有する方向にあります。

その中のお気に入りの個体でも「あともう少しこうであれば」と無いものねだりをするのがプレイヤーの常、コルトレーンも同じ考えからトライしてみたのでしょう、およそ専門家でない限りマウスピースの調整で成功を得るのは困難です。

ところがグリフィンはまるでライフワークのようにマウスピースを調整していました。

グリフィンが調整した自身の歴代4本のマウスピース、それらの写真を見たことがあります。

マウスピース調整のことをリフェイスと言い、そしてその専門家のことをリフェイサーと言いますが、彼らリフェイサーにしてみるとグリフィンの調整はリフェイスではなく、破壊行為であると断言しています。

まずグリフィンはマウスピースのフェイシング=開き具合の角度を広げるために、紙ヤスリでマウスピースのレール=開口部両脇の細い部分を削ります。

フェイシングが開くほどにエアーが入るため太い豪快なトーンを得られる傾向がありますが、リトル・ジャイアントのニックネームでも名高いグリフィン、他のプレイヤーに比べて小柄なテナーマン(身長165cm)ゆえ豪快なサウンドに憧れがあったのでしょう、少しでもイメージするトーンに近づくため、晩年はギグの度にひと擦りずつ、紙ヤスリでマウスピースを削っていたという話を聞きました。

リフェイスは非常に微妙な調整作業で、リードを据え付ける部分=テーブルの均一な平面の確保や、レールの左右対称が非常に大切です。彼のマウスピースを分析したリフェイサーによれば、また私が見た写真の形状からも、かなりラフな調整、非対称、凸凹仕上げになっています。

グリフィン自身にしてみれば、ひょっとしたら調整は押さえるべき点を押さえていれば良いと言う次元なのかも知れません。

またマウスピース内部(チェンバー)の容積が大きいとダークでふくよかな、味わい深い音色を得られる場合があります。

そのためでしょう、グリフィンがドリルマシンを用いてマウスピース内部を削った個体も確認でき、掘削が過ぎたために表側のマウスピースに歯を載せる黒い部分=バイトプレートが見えてしまっている、見たことのない形状のマウスピースもあります。

以下全てグリフィン自身が加工し、プレイした歴代のマウスピースです。

リフェイスに信念を持つ職業的リフェイサーにとってみれば、丁寧な仕事が何よりも大切であり、それは念頭に掲げられなければならない事柄です。

そのためグリフィンのリフェイスはクオリティアップのための調整ではなく、破壊行為と取られても仕方ありません。

マウスピースはその音色も大切ですが、安定した吹奏感も併せ持たなければなりません。グリフィンの素晴らしいサウンドと、クリエイティヴかつ驚異的な速いパッセージを繰り出すテクニックには毎回驚かされますが、よくぞこの(ラフな仕上げの)マウスピースであのプレイが成り立ったと感心してしまいます。

特に最低音域でのサブトーンの充実化にはマウスピースのクオリティがとても大切です。本作で聴かれるサブトーンの権化の如きプレイには感動すら覚えますし、もちろん猛烈な練習量もあった事でしょうが、マウスピースを大胆に調整する際に、最優先事項としてサブトーンの発音があったフシが伺われます。

マウスピースのオープニングは初期を除き一貫して10や10☆とビッグなサイズ、リードに関してはリコの1 1/2を愛用していました。彼のマウスピースではこの番手より硬いものはコントロールが難しかったと思います。

閑話休題、本テイクのグリフィンは楽曲に対する豊かなイメージを織り込みながら、間をたっぷりと取りつつフレージングのメリハリを確実にし、スピード感溢れる8分音符、ホンキング、驚異的な16分音符の連続等、縦横無尽にインプロヴィゼーションを繰り広げています。その結果、次第に盛り上がって行くソロ構成には十分にストーリー性を感じる事が出来ました。

カーターのウォーキング・ベース、ピアノとソロが続きますが、どこかで聴いた事のあるアドリブの展開と思いきや、ソニー・ロリンズの代表作『ソニー・ロリンズ・アンド・ザ・コンテンポラリー・リーダーズ』1曲目、「アイヴ・トールド・エヴリー・リトル・スター」のテナーソロ後、ルロイ・ヴィネガーのウォーキング・ベース・ソロからハンプトン・ホーズのピアノソロに至るくだりです。

作品冒頭曲、テンポやグルーヴ感、ドラマーのブラシ使用から類似性を感じました。

再びテナーソロへ。あらかじめ用意していたのか、その場のアイデアか、いずれにせよフランス民謡きらきら星のメロディ引用には、グリフィンの上機嫌さを感じます。サビ後にラストテーマをプレイしてFineです。

2曲目はブラック・イズ・ザ・カラー・オブ・マイ・トゥルー・ラヴズ・ヘアー、スコットランド由来の民謡です。

ハリスとグリフィンの、たっぷりとしたルパートによるメロディ奏、前曲がメジャーであったのでここでのマイナー調は良き対比となります。

ピアノに導かれ、ベース、ドラムが合わさり、インテンポでテーマが開始されますが、哀愁を帯びたメロディはグリフィンのサブトーンを駆使した吹奏により、ゴージャスさが加味されます。

リズムのスイートスポットを常にクリアーしつつ、スインギーにグリフィンのソロが行われます。彼の場合16分音符のラインが常に強力なアクセントになっているのですが、この個性を他のプレイヤーに認めることが難しいのです。それ程フレージング、音符のスピード感、滑舌にオリジナリティ、そして拘りを感じさせます。

ハリスが随所に繰り出すテーマ由来のバッキング・メロディが一貫性を持たせ、演奏を活性化させます。そのまま続いてピアノソロへ、プレイのスタイルとしてはバド・パウエルなのですが、そのエッセンスを抽出し更に洗練させたテイストを聴かせます。ここでも同様にテーマ由来のバッキング・メロディが演奏され味わいを感じさせます。

全編ブラシを用いたプレイで堅実なビートを聴かせるライリー、カーターのベースワークと絶妙なコンビネーションを提示します。

その後1コーラス再びテナーソロがあり、ラストテーマへ。冒頭と同じくテナーとピアノのルパート演奏があり、エンディングはグリフィンのロングトーンでFineとなります。

3曲目グリーン・グロウ・ザ・ラッシェズ、イギリス民謡でクリスマス・キャロルとしても歌われる事があるナンバーです。

1曲目と同じコンセプトでのイントロが施されていますが、同一ミュージシャンによるアレンジなのでこれは致し方無いところです。

とは言え、リズム隊は異なったテイストを表現すべくイマジネイティヴにアプローチし、ライリーのスネアロールに起因するのか、より一層バグパイプ感が出ています。

テーマ時のピアノによるカウンター・メロディが印象的です。こちらもソロ中にも活用して欲しかったところですが、テンポの関係で却下となったのかも知れません。

先発ソロのグリフィン、タイム感に由来するのでしょう、オーソドックにしてスインギー、小気味良さを感じさせます。語法としてトラディショナルなアプローチを踏まえてグリフィン節をふんだんに織り込み、自己の世界を巧みに構築し、ピアノソロに受け渡すべくソロのピークを迎えます。

続くハリスの脱力感を伴った端正なソロは、ハンク・ジョーンズやトミー・フラナガンをイメージさせますが、また違った個性を発揮しています。

彼は生涯ジャズの伝道師として、ニューヨークで後続のミュージシャン達にレクチャーを行っていました。

4曲目ザ・ロンドンデリー・エアはダニー・ボーイというタイトルでも有名なアイルランドの民謡、英領北アイルランドでは事実上の国歌として扱われています。

グリフィンも影響を受けたであろうベン・ウェブスターの代表作53年5月録音『ザ・キング・オブ・ザ・テナーズ』にも収録されていますが、ウェブスターが楽曲のキーをDメジャーで演奏しているのに対し、グリフィンは短3度上げたFメジャーでプレイしているため音域が上がり、より明るくメロディが響きます。

従ってここでは明朗さを伴いますがサブトーンはそのままに、そしていつに無くベンドを駆使しての表情付け、音量を押さえたメロウな吹奏から付帯音が増し、結果音色の美しさが一層表出し、彼のバラード・プレイの真骨頂を披露しました。

気持ちのこもった演奏です。比較的一本調子のイメージがあるグリフィンのブロウですが、懐の深さを覚えました。

常に熱く燃えるリトル・ジャイアント、自己主張の強さからおそらく負けん気も相当なものだったでしょう。

グリフィンは50年代にブルーノート・レーベルから3枚のリーダー・アルバムをリリースしており、アルフレッド・ライオンとフランシス・ウルフらレーベル首脳陣は彼の事を好意的に迎えていたと思います。連続してのリーダー作リリースからその事が伺えますが、実はレーベル専属の録音技師ルディ・ヴァン・ゲルダーとの折り合いが悪く、そのためブルーノートを離れリヴァーサイド・レーベルに移籍した経緯があるそうです。

グリフィンのプレイから「こうあらねばならぬ」を感じる機会が多々ありましたが、リラックスして演奏に臨めたゆえでしょう、異なった音楽的側面を存分に聴かせる事が出来ました。

5曲目25 1/2 デイズ、サラ・キャッシーのナンバー、曲のフォームとしてはマイナーブルース、コルトレーンのテイストを感じさせるイントロの後、用いられたパターンが継続しつつテーマがプレイされます。

低音域を生かしたダークなメロディラインとパターンがコール&レスポンスとなり、ジャジーなムードが漂います。

テナーの付帯音豊富な音色にハーフタンギングを生かした、ニュアンス豊かなソロを聴く事が出来ます。比較的コンパクトにプレイを終えハリスのソロへ、こちらも短めの打鍵ですが、カーターのサポートの的確さが光ります。

再びグリフィンのソロへ、先程よりもマイクロフォンに近づいたのか、音量を大きくしたのか、テナーの音像感が増していますが、個人的には出過ぎの感があります。

その後ラストテーマへ、リズム隊のパターンをグリフィンがなぞらえてFade Outです。

6曲目のオー、ナウ・アイ・シーは本作唯一のグリフィンのオリジナルナンバー、基本的にはバラードですが倍テンポのパートやアクティヴなベースパターン、ピアノの対旋律などから成る構成、コード進行もユニークな佳曲です。

サブトーンを駆使したメロディ奏、種類の異なる深いヴィブラート、何よりも低音域を中心とした、楽曲のムードから大きく逸脱しない一貫性を聴かせるブロウに、グリフィンのまた違った魅力を見出しました。

他の楽器のソロは無くテナーの独壇場でプレイされたのも、彼の魅力を凝縮する結果となりました。

ここでのハリスのバッキングにセロニアス・モンク的なアプローチを感じましたが、グリフィンやライリーはモンクのバンドの在籍経験者でした。

7曲目ハッシャ・バイは本作目玉の一つ、この曲の演奏が収録されている事でアルバムの魅力がアップしました。お目当てのジャズファンも多い事と思います。

レコードA面のトラディショナル・フォーク・ソング特集に含まれても良い雰囲気を持つ楽曲ですが、「慕情」で有名なサミー・フェインが映画音楽のために作曲したナンバーです。

ピアノトリオによるイントロの後、オクターヴ下の音域でテーマが始まります。

唄心溢れるメロディ奏には、この曲の代表的演奏としての価値を見出せますが、アドリブソロではやや表現が強過ぎるきらいがあります。

私の好みとしてですが曲調に由来して、もう少し抑圧(グリフィンのプレイには常に圧力を感じるので、抑制ではなく敢えてこの表現で)されたテイストが加味されるべきであったと思います。

ハリスの流暢なソロの後にカーターのピチカートでのソロが聴かれ、グリフィンとライリーの4小節交換が半コーラス16小節行われます。

タイトでスインギーなプレイを信条とする名ドラマー、ライリーですが、この頃のフレージングは未だフィリー・ジョー・ジョーンズそのものでした。

サビからラストテーマへ。エンディングはハリスがチャーリー・パーカーのスクラップル・フロム・ジ・アップルのイントロを引用しつつ、ディミニュエンドです。

8曲目バラード・フォー・ムッシュはもう一曲のキャッシーのナンバー、こちらはバラードです。

予めアレンジされた幾つかのベース、ピアノのラインが微妙に絡み合いながら、グリフィンは中音域でメロディをプレイします。

ここでのグリフィンには曲の雰囲気に個性を合致させようという意思を感じます。音量を抑えながら同時に過度な表現の抑制、そこから優しさや慈しみの表情も捉える事が出来ます。

ここではカーターのベースワークが楽曲にエネルギーを注入しているが如き、ピアノのセンシティヴなバッキングとのコンビネーションが堪りません。

短いナンバーですが、バランスの取れた演奏に仕上がり、作品のエピローグに相応しいテイクが収録されました。