95%リモートワークで最高のチームワークを生み出すための仕組みづくり

こんにちは、Ubie Discovery ソフトウェアエンジニアの中村です。

コロナ禍でリモートワークが活用されはじめてから約1年経ちましたが、みなさんは良いチームワークを発揮できていますか?

Ubie では継続的にリモートでチームワークを発揮するため、いつどこからでもパフォーマンスを出せるよう、情報の透明性を維持・向上させる仕組みを整えてきました。

私は福岡に住んでいるので、原則リモートワーク & 月に一度程度、東京のオフィスへ顔を出して物理的なコミュニケーションを取るスタイル (=稼働時間の約95%はリモートワーク) なのですが、その仕組みのおかげで気持ちよく働けています。

また、私自身も情報の透明性を維持するプロジェクトに参加し、継続的な改善を続けてきました。

これまでの取り組みと、現在取り組んでいる事例を紹介します。

「透明化プロジェクト」というチームが情報の透明性に関する責務を担う

Ubie には透明化プロジェクトというチーム (実際はホラクラシーのサークル) が存在していて、そこでメンバーが情報の透明性を維持・向上させるための具体的な施策に取り組んでいます。

ホラクラシーについてはこちらの記事「フラットな組織の負債と向き合ったUbie Discovery が、ホラクラシー組織を採用した理由」をご覧ください。

(ある日のプロジェクトMTG。誰かがフード被ってたので皆被ってみた図)

各々の役割がコーポレート・ガバナンスの一部を担う

透明化プロジェクトチームには「Ubie における透明性を定義」「情報共有ツールのあるべき形を定義」「情報共有ツールの運用」など、いくつかの役割があります。

その役割にアサインされたメンバーが、責任と権限を持って自由裁量で定義を更新したり、運用を改善したりしています。

以下は透明化プロジェクトで普段やっていることの一例です。

・情報共有ツールとして Notion & DocBase を選定したり、全社共通 Google Drive のディレクトリ構造を定義する

・SlackのDM率が上がってないか定期的にチェックする

・定期的に社内アンケートを取って、透明性の観点で困っていないかヒアリングを続けている

これらの活動を振り返ってみると、Ubie の透明化プロジェクトはコーポレート・ガバナンスの一部を担っていると言えますね。

意志決定を透明化するための仕組みづくり

透明化プロジェクトは2020年のはじめに立ち上がり、これまで約1年間活動してきました。その中でも大きめの取り組みであった、意志決定を透明化するプロジェクトを立ち上げて検討を進めた事例を紹介します。

課題: 全社に影響がある意思決定を記録に残す仕組みがない

2020年の9月頃、透明化プロジェクトに「意志決定を透明化したい」という課題が上がりました。

その理由は「全社に影響がある、不可逆な意思決定を記録に残す仕組みがないため、いつどこでどういう意志決定が行われたのかを追いづらい」というものでした。

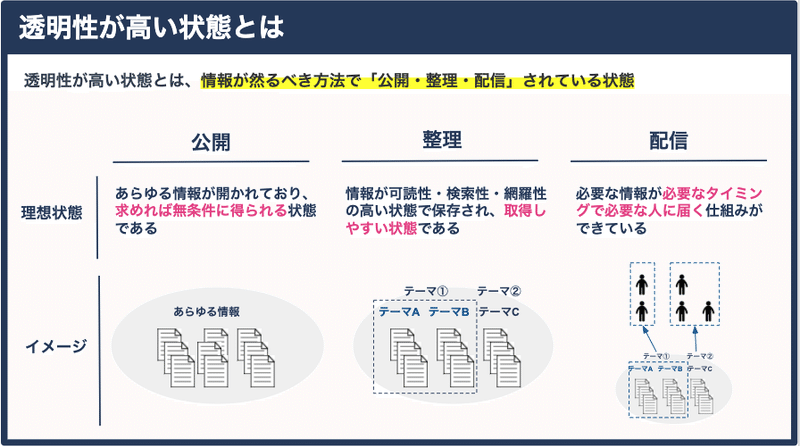

情報の「整理」「配信」がうまくできていない状態ということになります。

(透明性の定義についてはこちらの記事を参照ください)

さらに掘り下げると、以下のような課題が見えてきました。

・各チームの意志決定がリアルタイムで共有されない。常に広く情報を追い続けてないといけないのでコストがかかる

・数人のステークホルダーによる複数の Slack チャンネルをまたいだ議論が飛び交うことがあり、意志決定の背景を把握しづらい

・新メンバーが過去の経緯を追いづらい。人に聞くしかない、かつ誰に聞けばいいのかわかりづらい

そこで、現状の何をどうすれば課題を解決しうるのか、仮説を立てて検証を進めることにしました。

仮説: 情報を整理するコストが高いので経緯をまとめられていない。ローコストで情報を集約する仕組みがあれば解決しうるのでは

Ubie ではドキュメントコミュニケーションのためのツールに Notion と DocBase を利用し、長期間参照され資産としてストックされる情報は Notion 、日々流れていく賞味期限の短い情報をパッとまとめたい時は DocBase というように使い分けて運用しています。

ただ、ビジネスの意志決定の経緯についてはそこに情報を集めることはせず、日々の Slack でのやりとりから生まれた議論があちこちのスレッドで盛り上がり、結論が出て、結論のみドキュメントで全社共有されるという状況になっていました。

なぜそうなっているのか。主に以下の要因がありそうでした。

・スピードを優先しているから

・議論の当事者にとっては Slack のスレッドを追えばいいから

(脳内におおまかな情報の地図が存在する)

・忙しくてまとめてる暇がない

そこで、「Slack の気軽さや話しやすさを損なわず、誰でもローコストで情報共有ができて、かつ議論や意思決定の経緯をスムーズに追える仕組みがあれば解決しうる」という仮説を立て、条件を満たすツールや運用方法を検討しはじめました。(2020年10月頃)

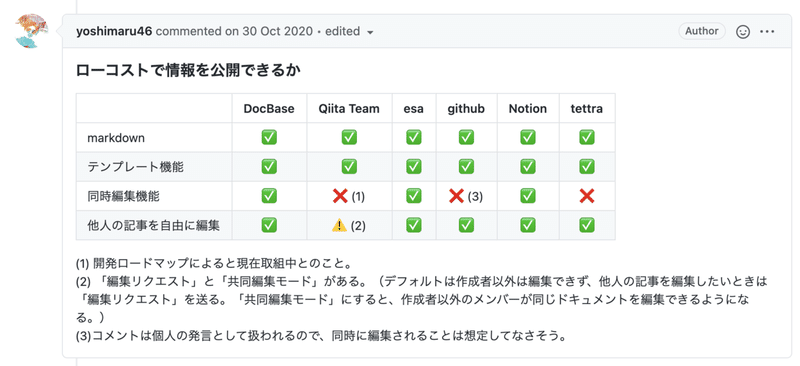

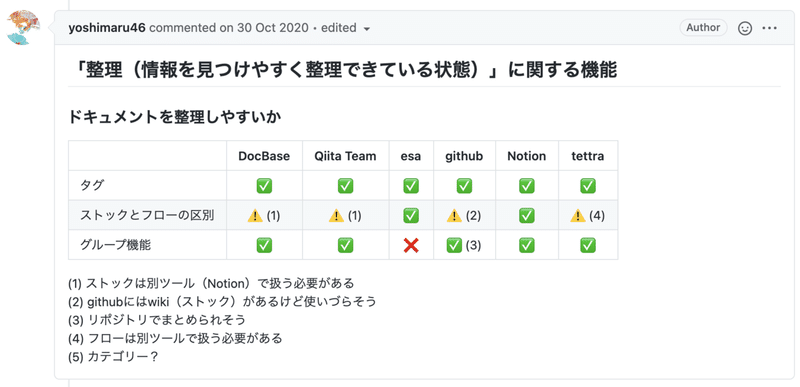

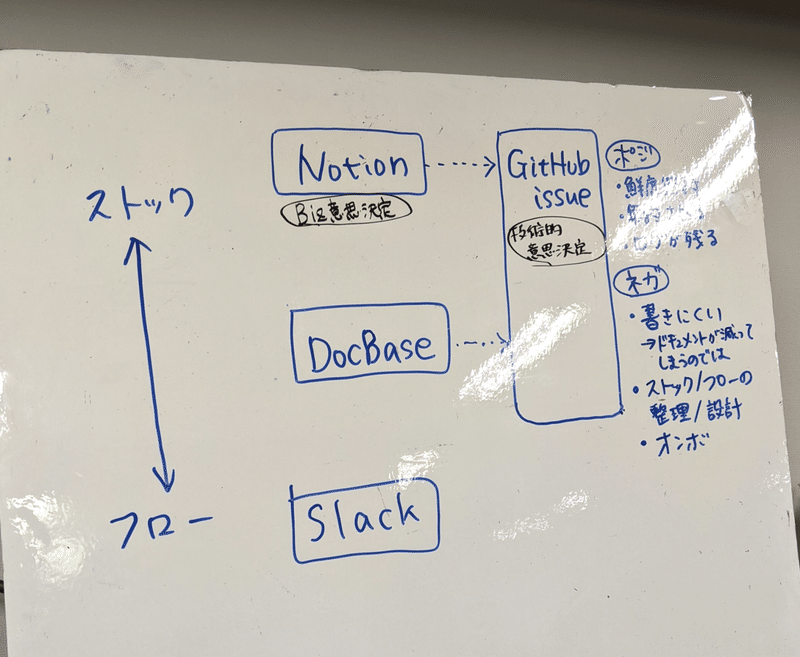

検討当初はなにか業務効率化ツールのようなものを導入するイメージを持っていたのですが、ちょうど同じ時期に「あっちこっちツールを行き来して情報を探すのは検索性が悪いので、できるだけツールを集約したい」という声が上がり、既存のストック/フロー情報を集約する方法について比較検討が進んでいました。 (以下はその時の検討メモ)

そのため、意志決定の透明化についてもむやみに業務管理的なツールを増やさず、シンプルな方法で解決できないかを模索していました。

その後、上記の情報集約を GitHub Issue でやってみる方針になったため、

意志決定の透明化も GitHub Issue や GitHub Project を試してみることに。

他社で取り組んでいる事例があったことや、前職で全社運用の経験があるメンバーの意見を聞けたこともあり、まるごと GitHub に情報集約できないか検証してみようということになりました。

検証: GitHub Issue への情報を集約することで課題を解決できるか

早速ビジネスメンバー向けに GitHub アカウントを発行し、Ubie のいくつかのチームに協力してもらって、GitHub Issue や Project でのドキュメントコミュニケーションを試してみてもらいました。

が、あまり良い結果は得られず、、、

一定期間試してもらいつつ感触をヒアリングしてみたところ、既存の課題を解決できそうな一方で情報を公開するコストがかかるなど、デメリットも多いことが見えてきました。

GitHub Issue に情報を集めた場合の

メリット

・情報の鮮度を維持(適宜 Issue を閉じたり re-open できる)

・気づきやすい(通知機能、GitHub API のカスタマイズ性)

・変更のログが残る

デメリット

・気軽に書きにくい (特に GitHub 不慣れなメンバー)

・ドキュメント化のブロッカー?そもそもの情報の透明性が下がる懸念

・ストック/フロー情報の整理が難しい、設計と継続的なメンテナンスが必要

・GitHub の概念、どこに何をどう書くかをオンボーディングする必要あり

・情報の共有範囲をコントロールしづらい

(オフィスに出張した時に、丁度プロジェクトメンバーで話せたので

ホワイトボードを使って振り返ったメモ)

結果: GitHub Issue を全面的に使うことは一旦やめて、 Notion & DocBase を適宜活用する方針へ

検証の結果、ビジネス面の意志決定をすべて GitHub Issue に移して行くのは得られる成果に対してコストが高いことがわかったので、いきなり大幅に運用を変えることは避け、Notion と DocBase によるストック / フロー情報の整理と配信を工夫することで一旦改善していく方針としました。

全社で GitHub Issue を使うことは結局しませんでしたが、検証の副産物とて、開発チームで積極的に Issue を活用して要件の検討やデザインのアイデア出しをログに残す文化が定着しました。

それまでは、開発時の意志決定も Slack や DocBase などいくつかのツールに分散しがちなことがあったので、GitHub と親和性が高いプロダクト開発においては意志決定の透明化を達成できたとも言えます。

GitHub Issue が活用されるようになった結果、チケット管理ツールを JIRA から GitHub で完結できる ZenHub に移行する動きも生まれました。

この時の検証をきっかけに、ビジネスの意志決定を透明化する課題についても、全社的な改善を積み重ねてきました。

全体共有や通知のタイミングを増やす、全社の OKR 運用を見直して各チームの動きを把握しやすくする、Discord や Tandem などの音声チャットツールを使って雑談まじりのコミュニケーションを増やすなどのアクションを積み重ねるなどを経て、以前よりも意志決定の経緯を追いやすくなったように思います。

その他、リモートで誰もが働きやすくなるような改善

上記で挙げた取り組みは、リモートワークで非同期で働く中、Slack や各ドキュメントツールのあちこちで進む議論を常に追い続けなくてもキャッチアップできるように、意志決定の流れを可視化してログに残そうという例でした。

その他にも、透明化プロジェクトではリモートワークで働きやすくなるよう様々な改善を重ねてきました。

・DocBase のグループと所属メンバーを整備し、社員全員が情報にアクセスできるよう権限を調整

・メンバーのことがわかる名簿ツールをテスト運用し、全社導入

・雑談大臣という役割を持つメンバーが、Slack でのゆるいコミュニケーションを促進したり、新メンバーの Times チャンネルを賑やかす

こういったことは、大きめの企業では専門の部署や担当者がいて、トップダウンで行われる仕事かもしれません。

Ubie はまだ社員100人のスタートアップなので、今回紹介したような組織構造とプロジェクトチームが、当事者意識を持ってボトムアップで運用や改善を進めています。

まとめ

Ubie のコーポレート・ガバナンスのうち、情報の透明性という部分は透明化プロジェクトというホラクラシーのサークルが担当し、全社的な改善を続けています。

その結果、95%リモートワークで会社にいなくても不自由なく仕事できるし、チームワークを発揮できていると感じます。

また、自身が透明化プロジェクトの活動を推進することで、自分が働きやすい環境を自分で改善することができています。

真に透明性が高い状態を目指して、これからも透明性向上を続けていきたいと思います。

働く環境を自分で改善したい方へ

Ubie Discovery では、あらゆる職種で積極的に採用を行っています。楽しく仕事しながら、働く環境も自分で改善していきたいと思った方、ぜひ採用サイトをご覧ください。オンライン会社説明会やカジュアル面談をやっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?