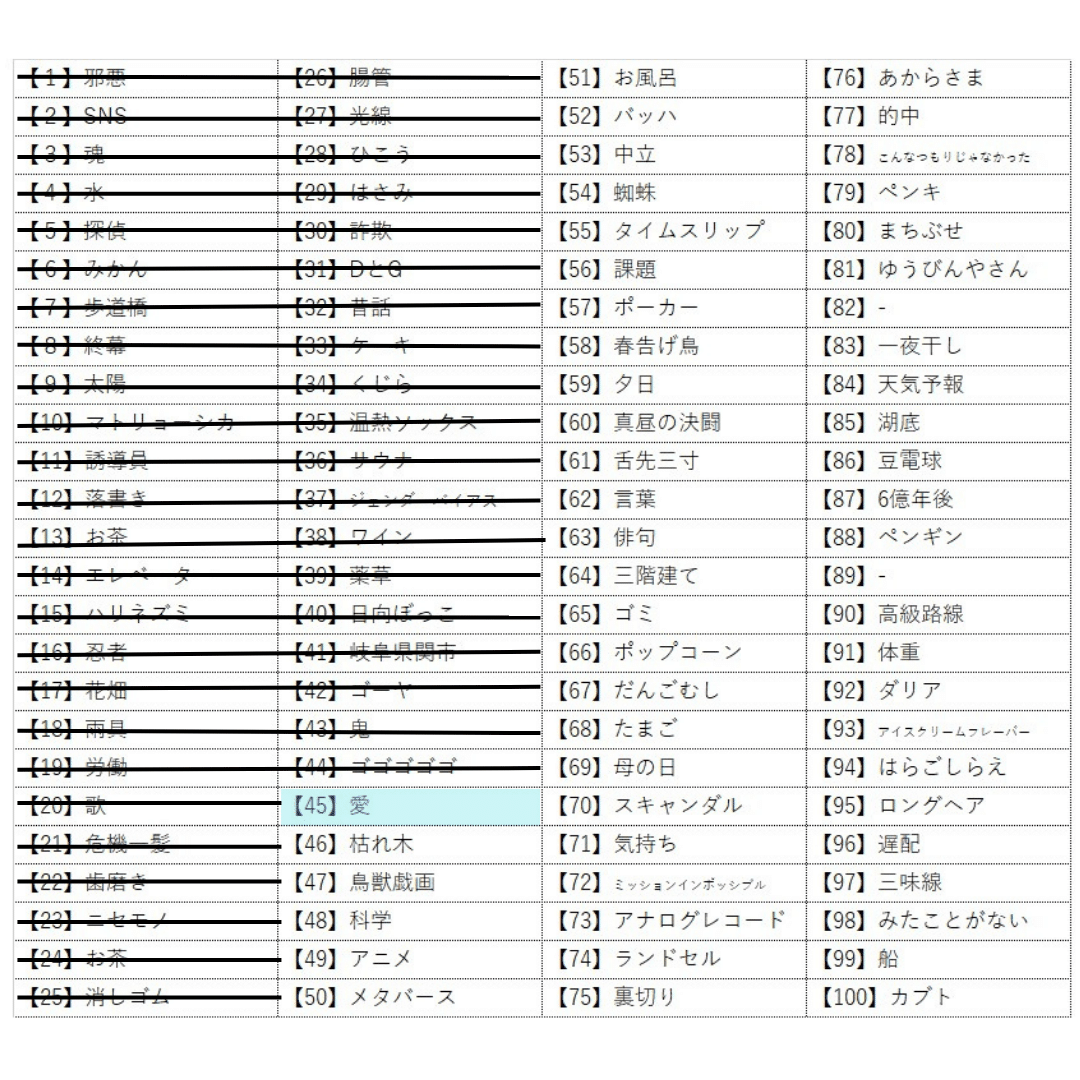

【45 愛】#100のシリーズ

「あれ?今回のお題はなんだっけ?」

「愛だろ?愛」

毎週のテーマ連載の真っ白な原稿を前に、マネージャーの大堀とのやり取りは、どっちが雇用主かわからない。

雇用主といっても僕と大堀のふたりだけの事務所。清水先生たちのように共同事務所も考えたけれど、清水先生や宮田先生のように一度に何作も書けるような力量はないし、メディアミックスを企画できるほどキャラの立つ話も作れない。

事務処理的なものも苦手だし、出版社等との交渉も苦手。そんな自分を大堀がサポートしてくれる。それまでは仕事の傍らのサポートだったものを、サポート一本にしてもらうために、会社にした。

社会保険だとか、必要経費だとか、いろいろ、よくわからないけれど、大堀がいろいろしてくれて、僕は話を書くだけで済んでいる。

「愛って苦手」

保冷タンブラーにアイスコーヒーにシロップ入れてかき混ぜる。

大堀は保冷マグにアイスコーヒー2に対して豆乳を1入れる。

原稿を書くための小型の端末のスイッチは入っていない。

「愛ねぇ」

ネットで意味を調べてみる。

『そのものの価値を認め、強く引きつけられる気持』

『かわいがる。いとしく思う。いつくしむ。いたわる』

『男女が思いあう。親しみの心でよりかかる』

「ふーむ」

書き出したメモを眺め、考えているフリをして唸ってみる。

大堀がこちらをチラリと見たのを気づかないフリをする。

「つまりだよ」

改めて大堀の方を向いて言った。

「大堀の価値を認め、強く引き付けられた僕は、こんなにも親しみの心を持って大堀に寄りかかっている。つまりこれは愛だよ。愛。愛と呼ばずに何と言えばいいんだ?」

「くだらないこと言ってないで原稿書けよ」

大堀は保冷マグに口をつけるとゴクゴクと喉を鳴らしてアイスコーヒーを飲んだ。

「2000字に手こずっているようなヤツに愛されても俺はちっとも嬉しくない」

「嬉しいくせに」

いつもより少ししつこく食い下がってみた。

大堀はマグをキッチンに片付けて、そのまま出て行こうとした。

「え?」

「コーヒー、切れたから買ってくる」

大堀はこっちを見ることなく出て行った。

「ふむ」

メモを寄せて、小型端末の電源を入れる。

「愛だろ?愛」

さっきの大堀の口調を真似てみた。

「なんだよ。真面目に照れてんじゃねぇよ」

今なら愛について書けそうな気がした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?