新潮社と杉田水脈議員

- 「生産性」と小川論文の意味 -

伊藤詩織氏が大澤昇平氏とともに衆院議員の杉田水脈氏を民事で提訴した。問題は杉田氏の2018年6月から7月かけてのツイッター投稿で、「ハニトラ」「被害者ぶるのもいい加減にしてください」等々のツイートに杉田氏が「いいね」を押したためという。精神的苦痛を受けたとして220万円の損害賠償を請求されている。

*弁護団による会見のもようはこちら

https://youtu.be/IB5vkgRTQwQ

通称「イイネ訴訟」。この案件は山口控訴審で敗色濃厚となった伊藤派による延命措置であり、見せしめにした世論再形勢のためのプロパガンダと筆者は見ているが、このnoteのシリーズでは週刊新潮批判を続けてきた。今回もその趣旨に沿って、杉田水脈議員がらみで新潮社が起こしたあの大事件を振り返ってみたい。新潮社にはかつて杉田水脈議員を踏みつけにした過去がある。

事の経緯はこうだ。雑誌『新潮45』が2018年8月号で杉田論文「LGBT支援の度が過ぎる」を掲載したところ、世間に大激震をもたらせた。「生産性」の言葉が独り歩きし、後には火中の栗を拾った小川榮太郎氏まで火中の栗になり、最後は『新潮45』が焼失倒壊・・・という惨憺たる結末に終わったのだった。人気TV番組プレバトの俳句コーナーでは「生産性」の一語が題材になるほど。

凍蝿(いてばえ)よ生産性の我にあるや 東国原英夫

筆者が杉田論文を一読した感想はこうだった。正直、「生産性」の表現にはぎょっとした。それでも気を取り直して全文を読んでみるとLGBT差別では全くなく、杉田氏の趣旨はLGBとTは切り離して扱うべきという、極めて常識的な主張であり、助成がどこまで必要かという問題提起に過ぎず、マイノリティーへの思いやりもあって単に「生産性」のワーディングが「少子化対策の観点から子供を産むという点においては~」という説明を欠いていただけだった。

タイトルの「度が過ぎている」のとおり支援はいらない!という要不要論(定性)ではなく、度が過ぎていないか(定量)にかんする問題提起であった。反論も当然あるだろう。「いや、度は過ぎていない」とか「度は過ぎているし配分がおかしい」などなど異論反論も無限に十分にあり得た。

どんな反論が来るのかな?と楽しみに待っていた。激論が交わされて議論のステージが上がり、筆者のような凡人の認識を深めてくれるのは大歓迎だ。(現に、この事件からしばらくして知人の娘さんがLGBTの方とご結婚なさる事となった時には、誌上議論が十分に尽くされなかったことが悔やまれた。)

新潮45のその後の展開といったら議論どころではなく、「生産性」の一言が切り取られ、反対論者たちが言論そのものの封殺にかかった。

かつて「産む機械」という炎上発言があった。例えは誤解を生じやすかったものの全体を聞けば当時の柳沢大臣の弁は失礼でも何でもなかったし、単なる例えであって議論すべき論点は他所にあったのに、そちらはおざなりになってしまった。柳沢大臣は辞任に至る。

杉田氏のケースでは矛先が新潮社にも向けられ、書店は取引ボイコットするわ、名だたる書き手が寄稿を拒否するわ、まるで「杉田なんかと付き合うならオマエももろともだ!」と言わんばかり。言論で対抗するかわりに、彼らはヤクザまがいの脅しに出たのである。(新潮45はあらかじめ反論を募ったそうだが、寄稿者はいなかったそうだ。)

杉田バッシングは過熱し、2か月後の10月号では『そんなにおかしか杉田水脈論文』という特集が組まれ、文芸評論家・小川榮太郎氏による「政治は生きづらさという主観を救えない」という論考が出た。それからは小川氏も杉田氏とともに火だるまにはなってゆくが、私にとって小川論文は上質であり、議論を一段高いレベルに上げてくれたと喜んでいた。ここで左派から同等のクオリティの反論が出れば、やっと通常の議論のレールに戻れる・・・しかも高度なレベルで・・・。

期待しつつ待つこと更に1ヵ月。ついに届いた11月号はワクワクしながら活字を追った。そして高橋源一郎の「『文藝評論家』小川榮太郎氏の全著作を読んでおれは泣いた」を読んでおれは泣いた。情けなくて。クズの一言だ。馬ズラの離婚マニアの落ち目のポストモダン作家が安っぽい包装紙で包んだ、これこそ下劣きわまりない人格批判!ほどなく我が家の書棚の源一郎コーナーは空になりました。

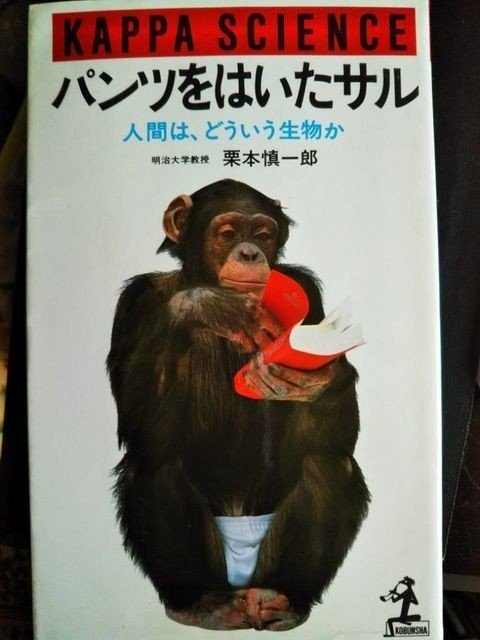

小川氏も杉田氏と同様に「チカンする権利」や「パンツを履け」等の言葉を切り取られて集中砲火を浴びたのだったが、前者は単なる”バカげたこと"の比喩にすぎず、後者の「パンツを履け」にはちゃんと文学的な下敷きがある。

ここで小川論文の質の高さを改めて述べてみたい。出版業界人も評論家も作家も知っていながら誰一人、口にしなかったことを。

80年代初頭、『パンツをはいたサル』という一冊が大ヒットした。著者は竹村健一や堺屋太一らとともに当代の人気学者だった栗本慎一郎だ。人間は人間性が20%、あとの80%は動物性から成るというテーゼを軸として、人間の(理性ではない)情動を探求した刺激的な名著である。人間の条件とは自己の内奥の理性でない部分を自覚しつつ自らそれを畏れ、制御しようと努めることにある・・・といった内容だ。パンツを履いたから人間は人間なのだ。

理性と情動の区別は保守思想と密接に関係する部分でもある。保守思想は理性至上主義や設計主義のスタンスをとらないので。

小川榮太郎氏の論考はこれを踏まえた重厚なものだった。ただし小川氏にも計算違いはあったと思う。氏は怒りを表現しようとしたのだから随所のハードな表現も私には「おお、怒っているな」くらいで違和感なかったが、現代の若い読者には文学的表現やメタファーは通じにくく、言葉のまま受け取られてしまう危うさがある。牛乳石鹸CMが炎上するご時世だ。

それでもあまりの誤読と言いがかりだった。出版業界人であれば、よほど年少でない限り誰でも一読で「栗本!」と分かっただろう。いわんや作家をやである。多くの関係者が知っていて口を閉ざし、我が身可愛さで小川氏を焼け焦げるにまかせたのである。あろうことか新潮社までその一翼を担った。

馬ズラの離婚マニアのクズ論文のあと、それでも天下の新潮社だ、文学と論壇の再生のために至言を発してくれるのではないか・・・微かな願いを捨てずにいたところ、トドメは新潮社・佐藤隆信社長から来た。

「ある部分に関しては、あまりに常識を逸脱した偏見と認識不足に満ちた表現が見受けられた」

「社内の編集体制をいま一度見直し、信頼に値する出版活動をしていく」

これが老舗出版社社長の弁かと目を疑い、ふたたびおれは泣いた。情けないではないか。誰のどの表現を指すのかは明示されなかったけれど、誰もが「生産性」や「チカンする権利」、「パンツを履け」だと思っただろうよ。

江藤淳『漱石とその時代』はロングセラーで藤原正彦『国家の品格』というベストセラーも出した。三島由紀夫賞、小林秀雄賞、新田次郎文学賞、萩原朔太郎賞・・・これらを主催する新潮社はいったいどうなってしまったのか。出版不況でここまで血迷った?新潮社社長ともあろう者が本気で言葉どおり思っていたなら単にバカである。おそらくそうではなく、分かっていて杉田・小川を売ったのだ。瀕死の「言論の場」を体を張って護るそぶりさえ見せず、理念も矜持もかなぐり捨てて、ヤクザまがいの脅しに易々と屈して。

そんな社長の体質は子会社にも継承されているとみえ、週刊新潮が伊藤ヨイショで山口敬之を撃つデマ記事を撒き散らし続けたのは本noteで追求してきたとおりだ。残念ながらこれが今の新潮社の実態なのである。

*なお『パンツをはいたサル』は2017年に現代書館から増補版が出版されている。ご興味ある向きはお手にとってみられたし。