こんとんが死ぬとき

「こんとん」が死ぬ?

先日、こんな絵本を読みました。

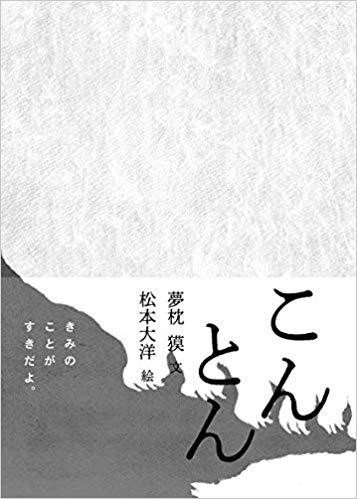

こんとん (文:夢枕獏 絵:松本大洋) 偕成社

絵本好きのカミさんが買ってきたのですが、絵本には興味がない私でも、夢枕獏と松本大洋というビッグネームの組み合わせに興味を惹かれて、読んでみました。感想としては「うーん、何だかよくわからん・・・」でしたが、妙に心に残る(引っかかる?)内容ではありました。それが夢枕獏の文才によるものなのか、松本大洋の挿絵によるものなのかは分かりませんでしたが。

ストーリーとしては、「南の海」と「北の海」の2人の帝が、「こんとん」という名の「目も耳も鼻も口もない不思議な生き物」を不便に思い、目や耳、鼻、口となる”穴”を「こんとん」に空けた結果、「こんとん」は死んでしまったという、なんだか不思議で切ないおはなしです。

カミさんから「中国の古典がベースになっている」とは聞いていたので、このストーリーには何らかの寓話的要素やメッセージがあるのだろうとは思ったのですが

「こんとん」って「混沌(=カオス)」のことだよね?

「混沌」に余計なことを施すと死ぬっていう教訓か?

つまり、「混沌」は放っておけってことか?

でも、そもそも「混沌」が目も耳も鼻も口もないってどういうこと?

と、なんだか分かったような分からないような感じで、気にはなるけどそのままにしていました。

ところが先日、偶然にもこの「こんとん」の元ネタに出遭ったことで「こんとん」が言わんとしていることが、自分なりに何となく解釈できたので紹介します。

元ネタは「荘子」だった

この「こんとん」の元ネタは、実は中国古典の一つ「荘子」にありました。

「荘子」は「老子」とあわせて「老荘思想」と呼ばれ、のちの禅や日本のわびさびの形成に影響を与えた古代中国で生まれた思想です。老荘思想は、孔子や孟子のような儒家思想が説く「徳」や「仁」といった礼節を重んじる考え方とは全く異なり、「絶対的な自由の境地こそ最上である」と考えます。

「荘子」の内篇第七という章に、以下のような文があります。

南海之帝為儵、北海之帝為忽、中央之帝為渾沌。

儵与忽時相与遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。

儵与忽諜報渾沌之徳曰、人皆有七竅、以視聴食息。

此獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅、七日而渾沌死。

日本語に訳すと↓のような感じです。(※一部意訳)

南海の帝を儵(しゅく)といい、北海の帝を忽(こつ)といい、中央の帝を混沌(こんとん)といった。儵と忽は頻繁に混沌の地で会い、混沌は二人を丁寧にもてなした。ある日、二人の帝は混沌にお世話になったお返しをしようと相談し、「人間には誰しも七つの穴があり、それを使って視たり聴いたり食べたり息をしたりするものだ。しかし混沌、君には無い。試しに空けてみようじゃないか」といった(混沌には口がないから答えられないが)。それから毎日、二人は混沌に一つずつ穴を空けていった。そして七日目に混沌は死んでしまった。

ここで重要なのは、「儵」と「忽」という2人の帝の名前です。

「儵」も「忽」も、どちらも非常に短い時間を表す漢字です。

儵(しゅく)・・・「一瞬で現れる様子」

忽(こつ) ・・・「一瞬で消える様子」

儵はあまりなじみの無い字ですが、忽は「忽然と姿を消す」という表現で使われる字ですね。

「一瞬で現れるものと、一瞬で消えるもの」・・・これが何を表しているかは様々な解釈ができると思いますが、私にはデジタルに見えます。デジタルの世界には0と1の2つしかなく、その間にグラデーションや中間値はありません。つまり南海と北海の2人の帝は、それぞれ「1と0」を表しているわけです。

ということは、このお話は「デジタル(1と0)が、その中間にある混沌に穴を空けて死なせてしまった寓話」ということになります。

うーん、まだ何のことだかよくわかりませんね(汗

「穴」についても考えてみる必要があります。

7つの穴

2人の帝が混沌に空けた「7つの穴」は、原文によれば「視聴食息」をするためのものだったようです。すなわち

視・・・両目

聴・・・両耳

食・・・口

息・・・両鼻(の穴)

となります。

これらはいずれも「感覚器官」です。ということは、情報のインプット装置です。(口や目はアウトプット装置にもなり得ますが)。

今までインプット装置が付いてなかった「混沌」にインプット装置を取り付けた結果「混沌」が死んだということですね。

なんだかうっすら分かってきました。

たぶんこういうこと?

”世の中には(あるいは私たちの心の中には)、0と1では割り切れない、その中間状態にある”アナログな何か=混沌”がある。それは外の世界から遮断されているからこそ、その状態を維持できている。もしも、そこに外の世界からの情報を取り込んで流してしまうと、もはやそれは混沌ではなくなってしまう=混沌の死である。だから混沌が”こんとん”のままで居られるよう、外からの情報を取り過ぎてはいけないよ。”というメッセージ。

荘子は予言者?

コンピュータとインターネットの進化により、毎日デジタルデータの洪水の中を泳いでいる私たち現代人からすると「ドキッ!」とさせられるメッセージですよね。でもこの荘子の文章は、確かに紀元前中国の(春秋)戦国時代に書かれたものです。「当時の情報化社会なんてたかが知れてるでしょうに、よくこんな寓話が書けたよなぁ」と思いませんか?

荘子がこんな寓話を残した理由は、荘子自身の境遇と、それに基づいた荘子の思想を知ることで少し分かってきます。

いずれ荘子や老子についても投稿したいと思います。

おまけ:荘子の読み方

中国古典界隈では、荘子の読み方は”そうし”ではなく”そうじ”と濁るそうです。普通に漢字を読めば”そうし”になるのですが、実は同年代にもう一人有名な”そうし”がおり、両者の混同を避けるために荘子は”そうじ”と呼ばれるようです。

ちなみにもう一人の有名な”そうし”は、孔子の愛弟子である”曾子”です。

ややこしいですね。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?