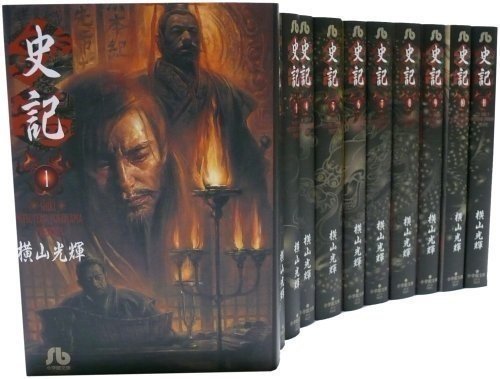

史記① 史記はじめました

最近、横山光輝さんが描いたマンガ版の「史記」を読んでいます。まだ読み始めたばかりですが。

きっかけは、単に通っている中国古典の講座で「史記」の回があり、いきなり漢文を読むのはキツイので読みやすいマンガから入ったわけです。

で、この「史記」読んでみるととても面白い。何が面白いって、

登場人物がめっちゃ死にます。

いや、もちろん紀元前の中国の戦国時代の話なので、平和な現代と比べれば人が死ぬ確率はそもそもが高いわけですが、史記に名前が出てくる人物というのは、一国の君主であったり、将軍であったり、大臣であったり、当時の国家運営を担う超重要人物(VIP)や傑物なわけです。当時、中国は大小200余りの国があったそうです。ちょうど現代の国連加盟国と同じくらいですね。つまり、現代の国家でいえば大統領や大臣に相当する人たちが、ゴロゴロ死んでいきます。しかも、その死因として描かれるケースの多くが

「嫉妬、羨望、裏切り、復讐、怨恨」といった、ドロッドロの人間の欲望や感情に起因したものです。

「えっ?この人、そんな理由で死んじゃうの?」みたいなことが次々と起こります。たとえばこんな感じで。

相手が王だろうが将軍だろうが大臣だろうが、必要なら謀殺・毒殺・なんでもアリです。本人が悪い事をしていようが良い事をしていようが、お構いなしです。相手が自分にとって都合が悪ければ殺すし、逆に殺害に失敗すれば報復を受け殺されます。

言っておきますけどコレ「歴史書」ですからね!?小説や週刊誌ではなく、ひとつの国家の正史を記した書物であり、西洋の「ヘロドトス」と並び、世界二大歴史書と呼ばれる「史記」ですからね!でもその中身は

人間同士のドロドロ劇

がてんこ盛りなわけです。

もちろん、歴史書の役割として国家がどう変遷を遂げたか、時代がどう移り変わっていったのかという事実ももちろん記載しているわけですが、史記のすごいところは、単にそういった”事実の羅列”ではなく、当時生きていた個人(権力者から被権力者まで)にフォーカスを当てたエピソードがある点です。イチ個人にエピソードを当てた結果、それが国家の興亡に結びつくからこそ面白いのです。

「君主も結局、普通の人じゃん」

ってなるわけです。

ちなみに、このように一国の歴史について、権力側から被権力側までカバーして多面的・立体的に記録する歴史書のスタイルを「紀伝体」といい、史記が紀伝体の始祖と言われています。逆に、時系列で起きた事実を記録するスタイルを「編年体」といいます。多くの国の歴史書で採用されているのは「編年体」です。社史なんかも「編年体」スタイルですよね。

では、いったいなぜ「史記」は「編年体」ではなく「紀伝体」で書かれたのか?紀伝体はどうやって生まれたのか?それは、史記の作者である司馬遷がどういう人物なのかを知ればわかります。(詳しくは別途ポストします)

ちなみに、私は学生時代、歴史(日本史・世界史)が大の苦手でした。覚えることばかり多く、苦痛でした。今思えば、あれは「編年体」のスタイルで歴史を学んでいたからかもしれません。「紀伝体」のスタイルで学ぶ方法を知っていたら、もう少し歴史が好きになってたかも?(今更だけど)

しばらく、史記について学んだことをポストします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?