餓死した判事・山口良忠と祖父・鐸木巌

朝ドラ『虎に翼』で、闇米に手を出さずに餓死した判事・山口良忠(1913年(大正2年)11月16日 - 1947年(昭和22年)10月11日)のことが話題になっている。

ドラマの中では花岡悟という役名で、主人公の寅子と一時相思相愛の仲だったと描かれている。花岡は食糧管理法に関する事案を担当する裁判官で、闇米や闇市を取り締まる自分が配給食料以外の闇食料に手を出すわけにはいかないとして、栄養失調で死んでしまう。

そんな花岡のことを、家庭裁判所設立準備室長の多岐川幸四郎(モデルは「家庭裁判所の父」と称えられた宇田川潤四郎)は、

「人間生きてこそだ。

国や法、人間が定めたものはあっという間にひっくり返る。

ひっくり返るもんのために死んじゃあならんのだ。

法律っちゅうもんはなぁ。

縛られて、死ぬためにあるんじゃない

人が幸せになるためにあるんだよ。

幸せになることを諦めた時点で矛盾が生じる。

彼がどんなに立派だろうが、法を司る我々は彼の死を非難して怒り続ければならん」

……と言い放つ。

この台詞でいちばん重要なのは、

「国や法、人間が定めたものはあっという間にひっくり返る。ひっくり返るもののために死んではいけない」という部分だ。

2020年以降の世界、特に日本国内の危機を言い表しているとも思える。脚本家がそこまで考えていたかどうかは分からないが。

平和惚けしている日本人は、国が国民を殺すとは思いもしない。テレビや新聞が嘘の報道をしたり、人々の命を脅かすようなプロパガンダ報道をするとも思っていない。

しかし、歴史を振り返れば、そんなことはいくらでもあった。

遺伝子製剤のために多くの人が命を落とし、健康を損なったということを政府やマスコミが認めることは、私が生きている間はないだろう。「あっという間」にはひっくり返らない。だからこそ、我々は自分で命を守らなければならない。

そのための知識を得て、異常な社会で生き抜く技術を身につけ、この時代をやり過ごすしかない。

また、ごく近い時期に、天災や食料危機といった他の要素で、社会がひっくり返ることは大いにありえる。

そのときに極力周囲との衝突を避けつつ、相互の幸福を最大限に確保しながら「マイルド」に生き延びることはできるだろうか。

闇市を拒否して死んだ祖父・鐸木巌

私の祖父(親父の父親)にあたる鐸木巌(明治22(1889)年1月30日-昭和20(1945)年6月4日)も、闇市で食料を買うことをせず、終戦直前に栄養失調で死んでしまった。

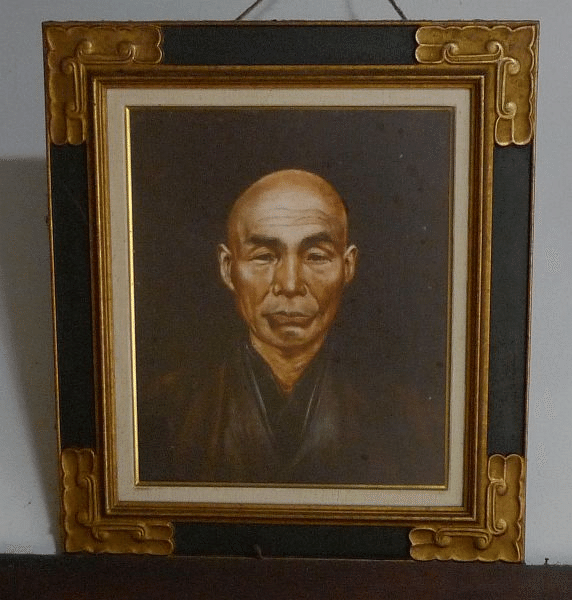

巌は、「福島市の恩人」と呼ばれた10代・鐸木三郎兵衛(号は馬巌。以下、先代と区別するために馬巌と記す)の三男で、若いときはアメリカ(サンフランシスコとハワイ)に留学し、神学校で牧師の資格も取得していたらしい。

西海岸をオープンカーでドライブしたとか、ハワイで美女に囲まれて楽しい時を過ごしたとか、いろんな逸話がある人だが、関係者によってだいぶ「盛られた」話もありそうだ。

プライドの高い学者肌だったようで、なぜか我が家には、巌爺さんがアメリカ留学時代に書いたと思われるノートの一部も残っている。

アメリカ帰りの巌のもとには、アメリカの友人から新聞や本が送られてきた。そのせいで常時、特高に見張られていたと、親父から聞いた。特高に常時見張られていたことも、闇市に行かなかった理由の一つかもしれない。

明治生まれの巌がアメリカに留学できたのは、家が福島市有数の富豪だったからだ。

そのへんのことは、2009年の日記に詳しく書いていた。

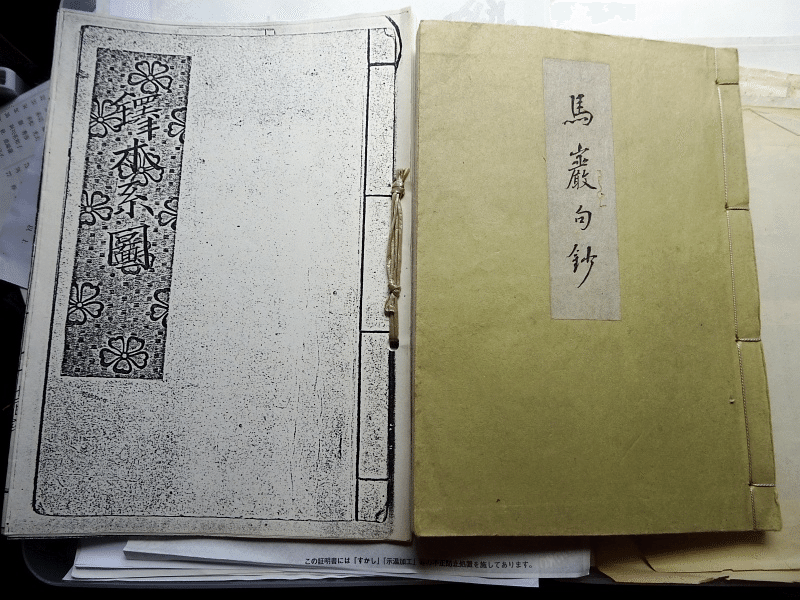

そのこともほとんど忘れていたのだが、今回、鐸木家の家系を記した書のコピーや、10代・三郎兵衛の功績を称える新聞記事などを引っぱり出してきたので、改めて振り返ってみる。

↑福島県立美術館蔵だと思っていたが、なぜか最近、栃木県立美術館で見たという人がいた

そんなわけで、鐸木家に残った実子の男子は次男・彦象(明治18(1885)年6月生)と三男・巌だけになった。

彦象は第二代帝国陸軍飛行第2連隊長になっている(昭和3(1928)年8月就任)が、昭和8(1933)年には退役(予備役編入)し、特殊硝子光機顧問を経て、昭和13(1938)年に満洲飛行機製造(株)東京支店長になっているようだ↓。

画像は国立国会図書館デジタルコレクションより

兄貴が戦闘機で空を飛んでいた頃、弟の巌はアメリカに留学していた。その頃はまだ、父・馬巌の財力も多少は残っていたということだろう。

馬巌は昭和6(1931)年3月に亡くなっている。その頃には先代から譲り受けた莫大な資産をほぼ使い果たしていた。

アメリカから帰国した巌には残された遺産もなく、プライドが高く、学者肌で、実業にはまったく興味を示さなかったため、貧乏生活に転落した。

馬巌がいかに財産を使い果たしたかは、いくつかの新聞記事などに記されている。

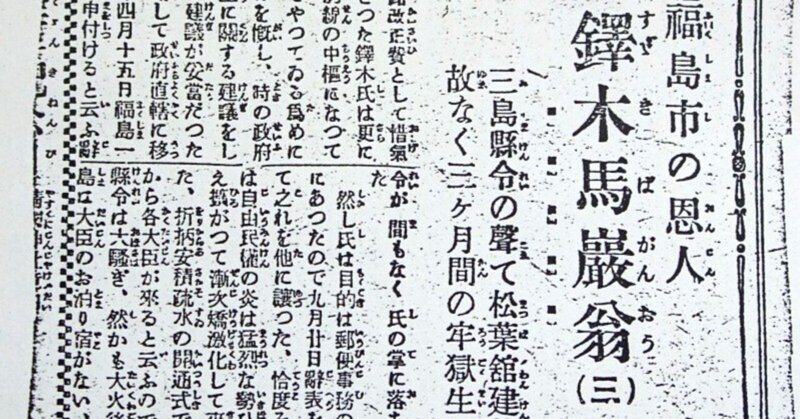

なぜか私の手元には、大正9(1920)年の新聞記事「福島市の恩人 鐸木馬巌翁」のコピーがある。その連載記事の各回の見出しだけを拾ってみると、

福島における公生涯の第一頁

現在の水道は翁の力で出来た

惜しげもなく投げ出した七千円

道路の改正は斯くして完成す

三島県令の声で松葉館建築

故なく三か月間の牢獄生活

非難を廃し停車場前の工事

赤十字支部も自費で設立す

同士と計り福島民報を創刊

数回の候補者を固辞した翁

翁が最近七年間の公的生活

その功労の数々は数えきれず

鬼県令・三島通庸と鐸木三郎兵衛(馬巌)の因縁話

この新聞連載記事の中でも、特に、土木県令、鬼県令と異名をとった三島通庸(天保6(1835)年-明治21(1888)年)との因縁話のような部分が興味深い。

三島が福島県令になったのは明治15(1882)年のことだ。

明治15年(1882年)1月から自由民権運動を推進する自由党勢力が盛んな中通り(福島県中部)と会津地方(福島県西部)の福島県令を兼任。運動の監視、沈静化に努めた。酒田県令時代からの腹心である村上楯朝、海老名季昌、柴山景綱、荒賀直哉らを福島県庁の一等属に任命。7月より福島県令専任。在任中は自由党や県議会の安部井磐根、佐藤忠望、山口千代作、三浦信六、白井遠平、佐治幸平、市原又次郎、岩崎万次郎らと対立。

(略)

明治16年(1883年)10月より栃木県令就任、12月に着任。田中正造、村上定らと対立。

(Wikiより)

ここには鐸木三郎兵衛の名前は出てこないが、上記「福島市の恩人 鐸木馬巌翁」の第1回にはこうある。

明治13(1880)年4月、福島町会議員議長に当選し、内藤魯一、河野広中、佐藤清らと共に公開演説会を各地で開催し、盛んに自由民権を鼓吹した。

「福島新聞の前身を佐野利八、村井定吉、田辺軌(?)らの諸君と組合組織で発刊したのもその頃だったよ」

と、氏は回想すこぶる感慨無量の如くポツリポツリと語る。

当時の福島新聞(福島自由新聞)の主筆は、今、早稲田にときめく杉山重義君であった。しかるに、印刷機械の一部を県庁から借りていた関係から、時の県令三島通庸氏は早くもこれに目をつけて、御用新聞たることを強制し始めた。手を替え品を替えの交渉であったが、敢然として拒絶してしまったので、とうとう印刷機械を取り上げられてしまうという災難に遭い、そのまま新聞は廃刊してしまった。

後に、菅原道明君らによって再び福島新聞は経営された。その頃、氏は福島銀行の取締役でもあったので、財界の方面でも活動していた。

(大正9(1920)年6月「福島市の恩人 鐸木馬巌翁」の第1回 ※読みやすく現代仮名遣いなどに修正)

ここに出てくる「福島新聞」というのは、杉山重義が主筆とあるので明治15(1882)年創刊の「福島自由新聞」のことに間違いない。

ジャパンアーカイブズによれば、「同年に福島県令として着任した三島通庸を批判、県政の詳報に厳しい弾圧を受け、福島では印刷できなくなった、宮城県の仙台で印刷を続け、三島県政を攻撃した」とある。

福島民友のWEBサイトでは、

「明治15年 自由民権運動の指導者・河野広中らが「自由は人の天性なり。自由を守るは人の道なり」と宣言して福島自由新聞を発刊。しかし、官憲の弾圧を受けて、わずか7号で廃刊に追い込まれました。」とある。

杉山重義を検索してみると、

『近時評論』『東京政論』に執筆/『撹民新誌』編輯長(1877.2-)/『福島自由新聞』主筆(1881-)/『基督教新聞』編集(1887.10-1888.7)/原市教会牧師(1888-1891)/ハワイ・米国で宗教活動(1894-1897)/岡山教会牧師(1897-)/岡山市私立関西中学校教員(1897.7-1900.1)/ゴールドンのもとで英学修業(1873.11-1875.1)/慶応義塾(1875.2-8)/米ハートフォード社会学校・神学校(1895.11-1897.6)

……とあるので、もしかすると鐸木巌のアメリカ留学は、こうした人脈から可能になったのかもしれない。

馬巌と鬼県令・三島通庸との因縁話は福島自由新聞の創刊・廃刊だけではない。明治14(1881)年4月に起きた福島大火の復興救済や、翌明治15(1882)年8月に起きた福島事件関連でも三島の名前は出てくる。

福島大火

1881年4月25日[3]16時10分ごろに福島県福島町(現在の福島市)で起こった近代以降最大規模の大火災。

福島市街地の入口および南端に位置する福島町1丁目(福島柳町)銭湯みどり湯(二階堂甚兵衛方)より出火。発火原因はタバコの火の不始末によるもの。

火災当日は強烈な南風が吹いていたため市街地南端部から火の手が北上、市街地中部の福島町10丁目(福島上町)までにおよび、死者7名、焼失1785戸を記録した。

(Wikiより)

福島事件

自由民権運動のなかで1882年(明治15年)、県令三島通庸が会津三方道路工事事業に反対する福島県の自由党員・農民を弾圧した事件。喜多方事件も含んでいう。民権激化事件のひとつ。

1882年2月に着任した三島通庸は、着任すぐ会津地方から新潟県、山形県、栃木県へ通じる県道(会津三方道路)の工事をさせるために、会津地方六郡下の15歳から60歳までの男女を、2年にわたり月一日人夫として働かせるか、一日につき男15銭、女10銭の人夫賃を出させると布告した。さらに、工事に従事しない者の財産を競売に出すなどした。この布告に県会議長河野広中ら福島県会は反発する。各地で三島非難の演説会が開かれた。春から8月までに36回余りの演説会が開かれ、うち19回を解散させるというように警察の弾圧が激化した。そんな最中に福島県会が開会し、県側から前年度2.5倍の地方税増税が提案された。これにも県会は抵抗し、否決に追い込んだ。しかし、三島は内務卿山田顕義から「原案執行」の特別許可を得、県会の議決を事実上無効にした。さらに、三島は自由党に対抗するため旧会津士族からなる帝政党をつくった。彼らに民権家を襲わせ、流血事件が続発した。

(Wikiより)

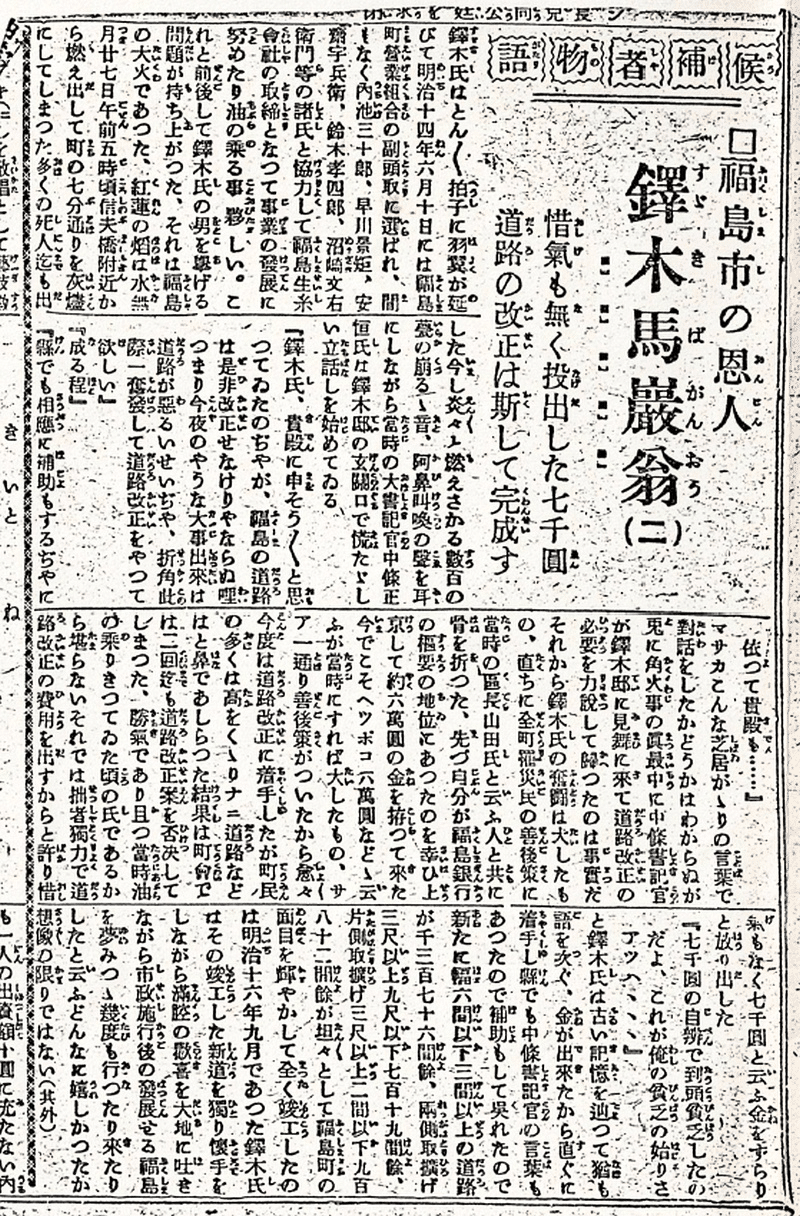

まず、「福島市の恩人 鐸木馬巌翁」の第2回 「惜しげもなく投げ出した七千円 道路の改正は斯くして完成す」の内容を簡単に記すと、

大火後、当時の大書記官・中條正恒が鐸木邸を訪れ、火事がここまで燃え広がったのは道路が狭いせいだから、道路改正が急務だと訴える。

馬巌は福島銀行重役の地位を利用して、ただちに上京し、6万円を都合してきた。

次に道路改正に乗り出すが、町民の多くは道路の拡幅などなんの意味があるのかと理解を示さなかった。

そこで馬巌は、自費で7千円を投げ出して道路改正工事に着手した。

同・第3回「三島県令の声で松葉館建築 故なく3か月間の牢獄生活」では、前半にこうある。

郵便業務が民間でやっていることで不都合が多いことに憤慨した馬巌は、政府に郵便事業改正の建議を行い、政府もその内容はもっともだとして、直ちに採用し、政府直轄とした。

その後「福島一等郵便取扱役」を申しつけられたが、馬巌の目的はあくまでも郵便事業の刷新にあったので、辞表を出してその役を他に譲った。

それから100年以上経って、小泉内閣が郵政民営化を訴えて選挙に大勝するというのも、なんとも皮肉だ。

小泉純一郎があれほど「郵政民営化」にこだわった背景には何があったのか?

小泉自身の考えだったのか?

で、記事の第3回後半部分をほぼそのままの内容でまとめてみる。

ちょうどその頃、自由民権運動が激化していた。

折りしも安積疎水の開通式で中央から各大臣が来るというので、三島県令は大騒ぎ。しかも、大火後の福島には大臣のお泊まり宿がない。町の面目が立たないというので、三島が馬巌に相談する。

そこで馬巌は、阿武隈川が一望できる場所に旅館を建てた。それが今の松葉館である。

その松葉館では、馬巌は江藤新平らと民権論を熱く語り合った。

しかし、民権論者たちとの交流がもとで、河野広中らに資金を提供したという疑いで、年末に突然拘引され、拘引状も収監状もないまま、牢獄に入れられた。

そのまま何の取り調べもないまま3か月拘引された挙げ句、たった1回、警部に取り調べられ「もう用はない」という調子で放免された。

腹を立てた馬巌は、こんな馬鹿げたことがあっていいものかと、一切の公職から辞任し、余生は茶道、俳句、禅などの風流ごとに費やすと決意して隠居した。

結局は、その後も各方面からの熱烈な要請を断り切れず、公職に復帰し、駅前開発や学校創設などに尽力。後藤象二郎の大同団結運動などにも呼応して政治活動も続け、日本国憲法発布前には同士と共に「岩盤協会」という組織を作って民論振起をはかるなどした。

……そんなわけで、今回は鐸木家の先祖について、また少し調べてみた結果をざっとまとめてみた。

話を鐸木巌に戻せば、どういう経緯で栄養失調に陥ったのかは定かではないが、いくら貧乏だからといっても、餓死することはなかっただろうに、と悔やまれる。同居していた長女や妻は餓死していないのだから、自ら「闇食料や近所からの施しの食料を拒否する」という選択をしていた可能性もある。

あまりにも理不尽な当時の日本の社会に絶望し、あるいは憤慨し、プライドを捨て、どんな手段を使っても生き抜くという選択をしなかったのではないか。

「人間生きてこそだ。

国や法、人間が定めたものはあっという間にひっくり返る。

ひっくり返るもんのために死んじゃあならんのだ」

という朝ドラ『虎に翼』の中の多岐川幸四郎の台詞が、改めて重みを持って響く。

巌爺さんがあのときに餓死しなければ、私と生で会話する機会もあっただろう。巌爺さんと、どんな話ができたのか。

それが適わなかったのは本当に残念だ。

『馬鹿が作った日本史 縄文時代~戊申クーデター編』

ISBN978-4-910117-38-6 B6判・300ページ

★オンデマンド 2200円(税込)、送料:330円

オンラインでご注文(カードまたはコンビニ決済)

「マイルド・サバイバー」 (たくき よしみつ・著、MdN新書)

こんなご時世ですが、残りの人生、やれる限り何か意味のあることを残したいと思って執筆・創作活動を続けています。応援していただければこの上ない喜びです。