ドイツでの自転車あれこれ(ロングライド)

みなさんこんにちは。

初めての方は初めまして。

いつもKEIMASA CYCLEをご覧いただきありがとうございます。

もし自転車系Youtubeに興味がありまだご覧でない方はぜひ1度ご覧ください。

私も図々しく写っております。

3月末から始まったサマータイムですが今週はどうやらずっと雨のようです。

通勤で毎日マウンテンバイクに乗っているとは言えやっぱりロードバイクに乗りたいところです。

いきなりですがドイツでは今日からYahoo! JAPANが使えなくなりました。

イギリスだけと聞いていて『あっちも大変だなー』と思っていましたがまさかの流れ弾を受けました。

さてさて、今回のお話ですが。

現在の世界状況的に中々海外旅行はできません。

もし来れるようになった際、おそらく自転車を持っている方は1度はヨーロッパへ自転車を持ってきて走ってみたいのではないでしょうか。

今回はドイツ限定の話になりますがドイツへ自転車を持って旅行に来る際に必要な物や走る際に何を気をつけた方が良いのかを書きます。

それとライド時のお酒事情もさらっと書きます。

ロングライドをするうえで

まず最初に書いておきたいのが私の中でのロングライドは約100〜200kmでのお話です。

それ以上の情報が欲しいのであれば後日調べますのでコメントください(そろそろどなたかコメントください)

ドイツでも『ロングライド』と言えば通じなくもありませんがしっかりと発音しないと確実に「えっ?」と言われます。

もしドイツで自転車を購入する予定がある方は用途を店員さんに伝える際にかなりはっきりと言いましょう。

それでも通じないなら『Lange Strecken(ランゲ シュトレッケン)』と言いましょう(意味は同じ)

装備品

装備品に関してですがほぼ日本と一緒です。

日頃から100km以上を走る方であればおそらく問題なく走ることができます。

ここからはドイツ国内でも揃える事は可能ですができれば日本から持ってきた方が良いなと言う物を書きます。

それと『なくても問題ないけどあると便利』と言う物も僅かですが書きます。

ライト

当たり前の話ですがライトはどこでも買えます。

しかしながらドイツ国内の自転車屋さんに売っているライトはどれも光量がかなり低いです。

先日取材させていただいたROSE Bikes(ローズバイク)にもかなりの数のライトが販売していましたがどれも街中を走るには良くても長距離を走るには物足りない物ばかりでした。

ROSE Bikes

1907年創業のドイツの自転車ブランド。

軽快車から競技用まで幅広く扱っている。

他の業者を挟まずに販売するため高品質の自転車を比較的安価で購入することができるスタイルからドイツ国内では『第2のキャニオン』と呼ばれている。

日本での知名度はほぼなく取材時に「どこでこの自転車の存在を知ったのか?」と驚かれた。

写真を見ていただくと分かる様にドイツ国内のサイクリングロードには基本的に街灯という街灯がありません。

写真はありませんが夜になると本当に真っ暗で何も見えません。

夏時間の際には21時を過ぎても明るいので必要はありませんが冬時間の際ではずっと点灯せざるを得ないほど真っ暗になるので最低でも400ルーメン以上のライトを準備してください。

日本で準備するのであればCAT EYE社のVOLT400以上を持ってきてください。

金銭面に余裕があるのでしら同社のVOLT1700が好ましいです。

私が使用しているライトはKEIMASAから駄々こねて譲ってもらったOLIGHT社のALLTY2000です。

リアライトに関しては急な雨に対応できる防水性能さえ備わっていれば何を使っていただいても構いません。

私はつい先日までCAT EYE社のOMNI 5を使用していました。

現在はLEZYNE社のSTRIP ALERT DRIVE REARを使用しています。

チューブ

自転車に乗る際には必ず用意しておきたいチューブですがもちろんドイツ国内でも購入できます。

しかし1つだけ問題があります。

ドイツは法律で日曜日の営業が禁じられているため日曜日に自転車屋が開いておらず走行中にパンクをした際はもれなく途方に暮れる羽目になります。

もちろん予備のチューブがあれば問題はありませんがヨーロッパは車道、自転車道共に悪路が多いためパンクに見舞われる機会は多いです。

予備のチューブを使い果たしてしまった場合、ルートによっては『バス停を探すか最寄りの駅まで歩く』の2択を迫られます。

バスが通るルートであれば自転車ごと乗車が可能です。

金額は約4〜6€です。

(交通会社によって若干の金額の上下あり)

電車は約6€での乗車が可能です。

自転車輪行の仕方は日本とかなり勝手が違うので動画を下に貼っておきます。

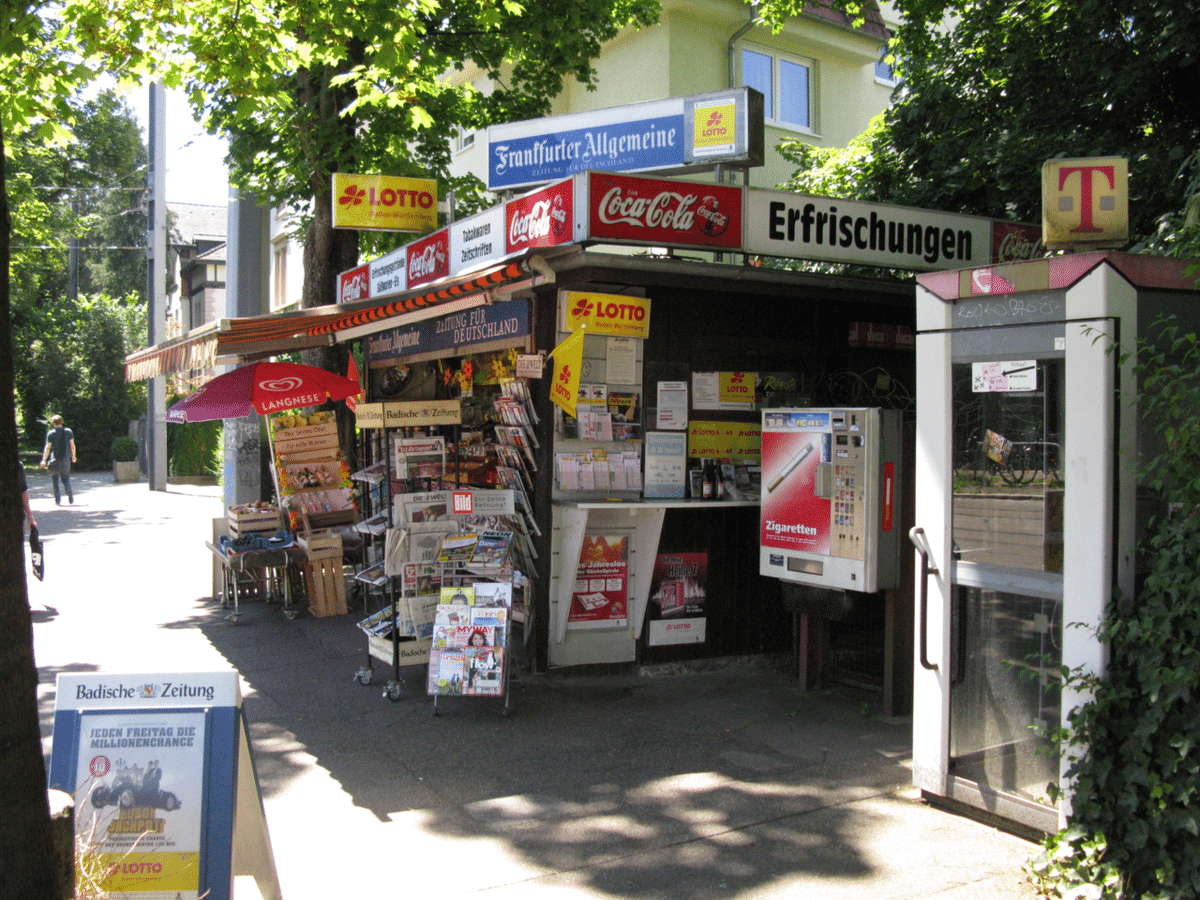

サイクリングロードに設置されている事はありませんが街中には写真の様な『自転車チューブ専用自動販売機』が設置されている場所があります。

金額は8€(約1000円)と日本で買うのとあまりかわらない金額で購入する事ができるのでライドの際にチューブを忘れた、もしくはもう1つ予備が欲しい時などは活用してください。

ベル

ベルに関しては前回にも書きましたが日本以上に使用頻度が高いためしっかりと使える物を持ってきてください。

おすすめはCANYON社のバーエンドベルです。

日本から持ってくると便利な物

基本的に雑貨類もドイツ国内で揃えることができますが「これはドイツ国内で手に入らないしあると便利だな」と言う物を紹介します。

他にもあるのかもしれませんが今私が思いつく物は2つです。

1つ目は青奴工房の『目立たんぼー』です。

ヨーロッパの風景と自転車を一緒に撮影する際に絶大な効力を発揮する便利な物ですが残念ながらドイツ国内では手に入りません。

自転車を立てかけて撮影するというのも味がある良い写真が撮影できますが立てかける場所がない場合はヘルメットで代用することになります。

しかしドイツは横風が強い気候なのでヘルメットでの固定はバランスがかなり悪いです。

観光や長期滞在で自転車を持って来られる際にはあると便利です。

2つ目はGORIX社の『防水ポーチ』です。

必要ない方は全く必要がありません。

こちらもドイツ国内では入手不可です。

ドイツは天気予報で晴れと報道していても雨が降る国です。

アマゾン等で探せばこちらでも何かしらの防水ポーチを入手する事は可能ですが信用性が低いので日本から持って来ることをお勧めします。

万が一のために準備した方が良い物

エマージェンシーカード

日本国内も同様ですが海外で走る際には何があるかわかりません。

事故に遭ってしまった場合に会話が可能な状況であれば必要ないかもしれませんが万が一会話ができない状態になってしまった場合は重要な役割を果たします。

可能であれば旅行に行く場所の言語、もしくは英語で表記されたカードを必ず持参してきてください。

休憩について

日本にはコンビニがありますがドイツは主にKIOSKがその代わりを果たしてくれます。

もしくはガソリンスタンドです。

日本であればかなりの頻度でコンビニに出会えるのでライド中に『そろそろ休憩したいな』と思ったら簡単に休憩を取ることができます。

しかしこちらはそうはいきません。

KIOSKは基本的に街の中心に近い場所にしかありません。

更に場所によっては日曜日は閉まっています。

サイクルロードが街の中心に近いルートであればその際に寄る事は可能ですが街と街の中間である田舎道を走る際には全く出会えません。

その代わりにガソリンスタンドにて休憩をとります。

初めてヨーロッパを走る場合はあまりの絶景に終始興奮して休憩を挟まずに走り続ける可能性もあります。

日本以上に気づいた時にはどうしようもない状況が出来上がるので休憩の頻度は日本より多めに取ることを心がけましょう。

ドイツのお酒事情

知りたい方も多いのではないでしょうか。

私もツイートすると聞かれる事は多々あります。

ドイツに関しては『アルコール摂取量 血中濃度0.5%mg /ml 呼気中 0.25gmg /l以上の運転で飲酒運転になります。

文字にされると訳がわかりませんが『1杯程度のビールやワインなら飲酒運転にはなりません』と言う事です(事故を起こした際に検査をされた場合は問答無用でアウトです)

ライドの休憩時にレストランでのんびりしていると後から来たロード乗りが普通にビールを注文して1杯だけ飲んで帰るといった場に度々遭遇します。

しかし『体格が小さくアルコールに弱い日本人では同じ量を飲んでも場合によっては基準値を上回ることもある』ので飲めるけど強くない人はライド時に飲まない方が良いでしょう。

私はどうなのかと思い何度かビールを飲んだ後に自宅の横にある警察署へ行きアルコール検査を受けた結果『1杯なら飲んでも大丈夫な体質』と言うことがわかったのでライド時にコーラを飲んでいるKEIMASAの横で1杯だけ飲んでます。

今では毎回のライド時にアルコールを摂取しないと手が震えてきてしまうのでそれを楽しみに走っています。

ちなみに警察署でお話を聞いた際に「飲んでも良いけど警察官がそれを目撃した場合、とりあえず捕まえないといけなくなるから飲まないでね」と言われました。目が合ったポケモントレーナーのように迫ってくるらしいのでビールやワインをライドの休憩中に飲む際には気をつけましょう。

飲まずに走れるなそれに越した事はありません。

以上がドイツで走る際に必要な物、気をつける事でした。

まだ書かねばならない内容は多々あります今回はここらへんで終わりにします。

今後みなさんがドイツに来て一緒に走れる日が来るのを心待ちにしてます。

それではみなさんまた次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?