「信じる」ということ (映画『牯嶺街少年殺人事件』所感)

*以下の文章には、映画『牯嶺街少年殺人事件』のネタバレがふんだんに含まれております。知りたくない方はこちらで引き返すよう、お願いします。

--

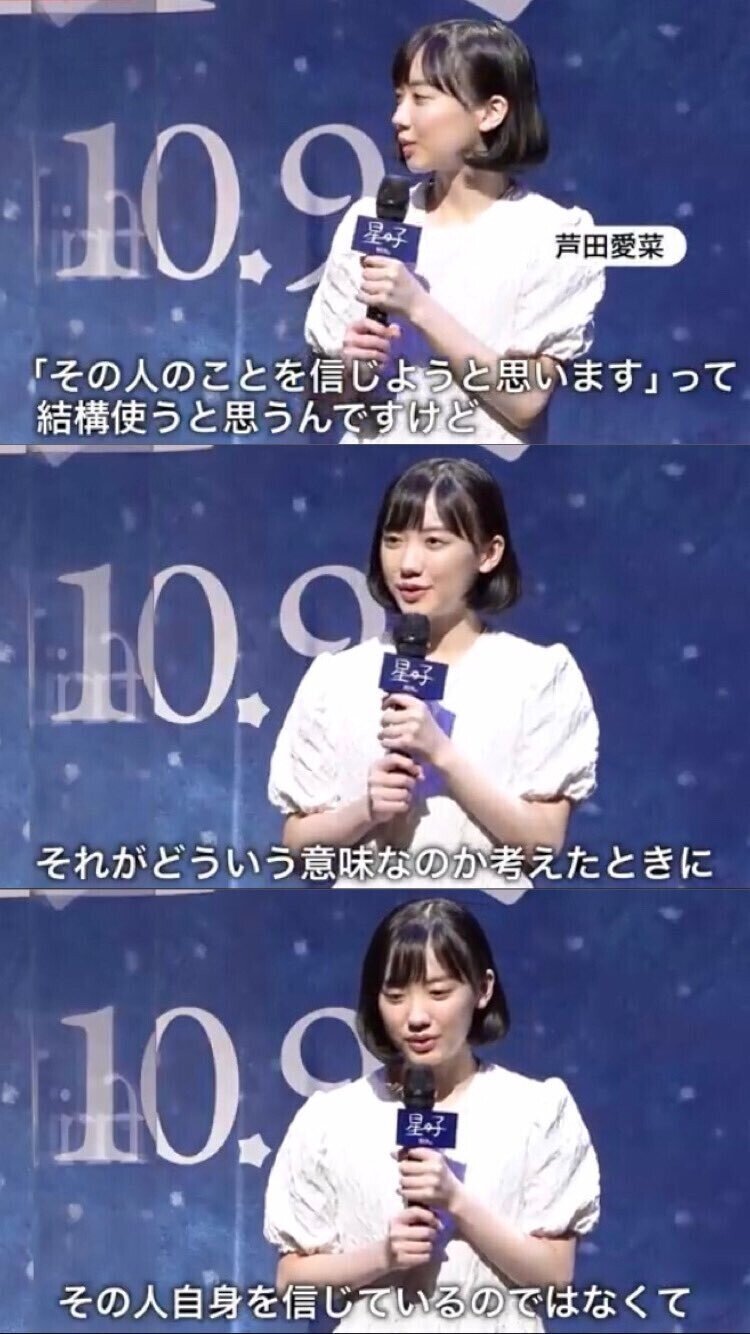

「その人のことを信じようと思います」って言葉が、結構使われます。それはその人自身を信じているのではなくて、自分が理想とするその人の人物像に期待してしまっていることなのかなと、私は感じました。

人は「裏切られた」とか「期待していたのに」とか言うけれど、それはその人が裏切ったわけではなく、今まで見えなかった部分が見えただけだと思います。その時に「それもその人なんだな」と受け止められる揺るがない自分がいるという事が、『信じられる』事なのかなと思います。

でも、揺るがない自分の軸を持つのはすごく難しい。だからこそ、人は信じるって口に出して、成功した自分や理想の人物像にすがりたいんじゃないかと思いました。

昨日の夜、風呂上りにTwitterを眺めていたら、このような内容が語られている画像が目に飛び込んできました。

語り手は芦田愛菜さん。

「まだ若いのに自分のことを対象化できていて、聡明な方だな」と感じながら、なんとなく先週観た一本の映画のことを思い返していました。

その作品とは、1991年に公開された台湾映画『牯嶺街少年殺人事件』です。

--

『牯嶺街』は『クーリンチェ』と読みます。台北の中心地にほど近い、実在の場所です。そしてこの映画自体も、実際に起こった中学生男子による同級生女子殺傷事件をモチーフとして作られました。

この作品は『殺人事件』と銘打たれていますが、サスペンスでもスリラーでもなく、青春映画にカテゴライズされるような内容になっています。

1960年頃の台湾を舞台に、不良グループの抗争や恋愛模様、それぞれの登場人物が抱える家庭の問題が錯綜し、最後に主役の男の子がヒロインの女の子を刺し殺してしまいます。

簡単に説明すると、これがあらすじになります。詳細に説明しようとするとかなりの文字数が必要になりそうです。なにしろこの作品は上映時間が3時間56分もあります。そしてもう一つ重要な点は、あらすじを詳細に説明してもこの作品の魅力を伝えることが難しいということです。

あくまでも、本筋とはあまり関係ないものも含めた個々のシーンの描写の積み重ねによって、この作品の魅力が生まれているのです。

--

さて、映画の技術論はさておき、冒頭の話に戻ります。

「信じる」時に生じる深層心理について。そもそも信じるというのは、相手のありのままの有り様を受け入れた上で、来たる未来を想像することです。しかし実際は、自分勝手な幻想を相手に押し付けてその通りの言動を期待してしまう。

期待に反した結果を目の当たりにして、「裏切られた」なんて相手を責めてしまうのは、後者の考えから起こってしまうことだと思います。

女の子は母子家庭に育ち、住み込みで働く母と暮らすような家庭環境でした。社会的に弱い立場に置かれていた彼女は、自分を守ってくれる強い者に庇護されることを生存戦略にして生きていました。いやな言い方をすると「誰にでも身体を許す」と陰口を叩かれるような。

一方で男の子の方は、中国本土から移住してきた外省人の一家で育ちました。両親と五人の子どもが暮らしていくには公務員のお父さんの稼ぎは頼りないようですが、それでも長女が大学に通えるくらいの生活水準ではあります。

男の子の立場に立てば、愛する人が自分以外の人に身体を許すことは耐え難い屈辱です。しかし、相手にも事情があります。頭ごなしに相手を否定しても、事態は改善されません。そこで彼は彼女に言うのです。「僕だけが君を救うことが出来る」と。

この作品の終盤で、男の子は「僕は全部知っている。僕だけが君を救うことが出来る」と、女の子に語り掛けます。しかし女の子の方は「助ける? 私を変えたいのね。私の感情という見返りを得て、安心したいのね。私は変わらないわ。社会が変わらないのと同じようにね」と、男の子を責めます。

その言葉に逆上した男の子は、心から愛していたはずの女の子をメッタ刺しにしてしまいます。

男の子の視点では、「裏切られた」のでしょう。かつてイケてない兄ちゃんだった私にはよくわかります。しかし、女の子の視点に立てば「ちょっと待てよ!」となることも、歳を重ねおっさんになってしまった私にはよくわかるのです。

--

「ありのままの自分を肯定してほしい」

この感情は誰にでもあると思います。

相手の思う通りの自分になるなんてまっぴらごめんです。彼女は生き延びるためにいろんな男に身体を許しますが、心を許す相手は限られているのです。そして、心を許しかけた相手からこんなことを言われてしまったら…

結局、ふたりとも「ありのままの自分を認めてもらいたい」「自分は変わらない」というスタンスにおいては同じなのでした。

それぞれの置かれた立場が違うゆえに、互いを思い遣ることができなかったのでしょうか? それとも若さゆえの向こう見ずな暴走なのでしょうか?

考えさせられるところの多い作品でした。

--

と、冒頭の芦田愛菜さんに引っ張られすぎている感がありますが、この作品の特色についても触れておきます。

この作品の監督であるエドワード・ヤンは、いわゆる「長回し」という技法、そして引きの構図を多用し、観る者の感情移入を拒絶した手法を取ります。劇伴も付いておらず、観る者はドキュメンタリーを見せられているような錯覚に陥ります。

説明的なセリフやテロップもなく、観る者は想像力を働かせて余白を埋めていく他ありません。

また、当時の台湾全土に戒厳令が敷かれていた時代背景を利用して、暗闇を活用した画面構成になっています。物理的な闇を登場人物の心の闇に重ね合わせた演出効果が発揮されています。そして、懐中電灯という小道具を活用して効果的に光を画面上に差し込みます。

このような演出によって、観る者は作品の中で繰り広げられていことを距離を置いて眺めることができ、なおかつ登場人物の心象風景を理解できるようになっているのです。

--

最後にまとめとして、この作品は政情が不安定な時代の台湾を舞台にしていますが、その時代性を描くというよりもっと普遍的なものを描こうとしているのではないかと感じました。

どこの街でも、どの時代でも、どの年代でも起こりうる悲劇と人間模様。ここには正義の味方も悪の枢軸も登場しない、リアルが浮き彫りにされています。

このようなリアルをベースとして「あなたはどのように生きるのですか?」と、問われているような感覚に襲われました。

公開から30年経っても語り継がれる作品です。ご興味を抱かれた方は、ぜひ一度ご覧ください。

いただいたサポートは旅先で散財する資金にします👟 私の血になり肉になり記事にも反映されることでしょう😃