人工林の科学/森林講義編3(気候風土と森林の基本構造・紀伊半島の実像)

3つの写真、イチイガシのどんぐり・伊勢神宮宮域林・アトリエの囲炉裏

前置きがちょっと長くなりましたが、スライドを映しながらお話をしたいと思います。

私は講演の度にスライドの表紙をオリジナルで作ることにしているのですが、今回は3枚の写真を使いました。左①は先日奈良に行ったときに奈良公園でイチイガシがたくさんあったのでどんぐりを拾って撮影したものです。

まん中②はこの講演の中で詳しく説明しますけれど、人工林施業の非常にすばらしい成功例である伊勢神宮宮域林のヒノキ林の写真です。昨日見た崩れた山もヒノキ人工林でしたが、もうそれとは全然違う山です。ヒノキも大きく育っているのはもちろん、中に多種の広葉樹、もちろん天然のイチイガシも生えています。どうやったらこのような山が作れるのか、ということをお話したいと思います。

右③は私が群馬で暮らしていたときのアトリエの囲炉裏です。山を育てるということは、山を使うということに直結しているわけで、山からの恩恵を受けるということが、自分の感覚としてなければ、山の手入れをする気にならないわけですよ。ですから木を燃やしたり山からの水を飲んだり、それで料理して美味しいものを食べるとか、そういうことをこれからもやっていくことが大事だと思うので、タイトルの中に「囲炉裏の暮らし」ということで囲炉裏という言葉を使いました。そんなお話もちょっとできたらと思っています。

水の自然を描いてくれた日本の森の名著、後藤伸先生の本

さて、これは私が非常に感銘を受けた後藤伸さんの本『明日なき森』です(森林講義編1に写真)。今日は奇しくも後藤先生の命日ということですが、先生の文章を最初に読んだのは図書館で借りた『日本の自然 原生林紀行』(工藤父母道編集/山と溪谷社1993)だったと思います。各地のフィールドワーカーが地元の原生林を紹介するという分担執筆の本で、その中で後藤さんは熊野の森の大塔山の辺りの植物や昆虫の面白い生態を描いており、それが非常に魅力的で忘れられぬものでした。ところがその作者の名前が思い出せないでいたところ、私の読者から「こんな面白い本が出た」とメールを貰ったのです。

それでこの本『明日なき森』を取り寄せて読んだら、やはり非常に面白くて、また「巻き枯らし間伐」を後藤先生が2001年から既に提唱していることを知って驚きました。巻き枯らし自体は昔からある技術ですが、これを荒廃人工林の間伐に積極的に応用して行こうと社会化したのは鋸谷さんと私が林業雑誌に連載したのが初めて……と思っていたからです。

それから、日本の森や林業というものを「水」という視点でとらえ、書いてくれたということ。西洋由来の林業の考え方には水の視点というものがないのですよ。ところが、日本と西洋の雨の量というのはもう全然ちがう。だから森や林業に関して雨や水のことを抜きに考えることは出来ないと思うのですが、なぜか日本の林学者にはこのところが解っていない。信じられないことなのですが……。それをはっきりと言葉にして、文字に残してくれた。そういう意味でも貴重な本だと思っているわけです。

原生的な森でチョウを採集した北茨城の思い出

実は私と後藤先生のちょっとした共通項として、私もチョウを採っていたことがありまして、これは高校生の時に採集したチョウの標本です。昔懐かしい桐箱の標本箱なんですけれど、今でも大切に持っています。これはミドリシジミの仲間でこのチョウは6mくらいのつなぎ竿を使って採るのですが、アイノミドリシジミ、エゾミドリシジミ、ジョウザンミドリシジミ、ウラクロシジミ、ウスイロオナガシジミなど山地性の珍しい種類を採ったことがありまして、そんなことで後藤さんには親近感を持っているのです。

当時使っていた図鑑と採集地案内の本です。もうボロボロになるまで読んでいて、そんな昆虫少年だったわけです。私が当時住んでいたのは茨城県の水戸市というところで町中ですが、茨城というところは高い山がないんですよ。一番高い山で県北の方に行くと800mとか1,000mくらいしかなくて、それでも一番上の方に行くとイヌブナなどがあってほんの少しだけ原生的な森が残っていたのです。そこは拡大造林のときに伐採されてみんなパルプ材に出されてしまったのですが、その最後の名残りのところで昆虫採集を体験することができた。今そこはほとんど人工林化されて、太い広葉樹の森は「学術参考保護林」としてほんの少し残っているだけです。しかも現在、福島第一原発の事故で放射能で汚染されて、近くにその廃棄物の焼却処分場が造られようとしている。そんなことになってしまいました。

米子〜高松〜高知、特異で豊かな日本の林相バリエーション

私はその後、東京生活を経て群馬で山暮らしをし、現在は四国の高松に居るわけですが。さて、この地図を見てください。ここは森林を勉強する上で非常に面白いところです。四国はずいぶん山を見ながら回り、太平洋岸の高知にもたびたび行っているのですけれど、先日は日本海側の米子まで取材に行きました。で、この間がわずか200㎞ちょっとしかないのです。途中の瀬戸内海は花崗岩地帯で、昔はアカマツだらけの山でした。それが「マツ枯れ」が入って、今は広葉樹の山が復活しているのです。

日本海側は雪が降るところですから雪国の林相をしていましてスギ・ヒノキも大変たくさん植わっているところです。片や四国の山中では剣山の辺りにブナ林が残っている。そしてさらに南に行くと黒潮に洗われる高知がある。食べ物も文化もちがうのですが、ここが直線距離で200㎞ちょいしかないのです。おそらく世界中どこを探しても、これだけの距離の中にこれだけの森林のバリエーション、食べ物の種類の豊かさが凝縮されているような国は、日本以外ありえないだろうと思います。四国に来てそんなことをあらためて感じさせてもらいました。

里山は荒廃というけれど、マツ枯れ跡地は大復活中

これは昨年(2012年)の晩秋に高松から高速バスで京阪神に向かったとき、途上の高速道路から撮影した山です(下写真)。徳島の瀬戸内海側の広葉樹の紅葉ですが、この辺りはマツクイムシでアカマツが枯れて(真因はマツクイムシではないのですが/*6)広葉樹が復活しているのです。これは植えたわけではなくて、元々残っていた株や種から自然発生してこのようになっている。

次は山口県の岩国市の山です(下写真)。広島に近い瀬戸内気候の山林ですが、やはり枯れたマツの間から広葉樹が再生している。写真で枯れたマツが見えますね、この間からこれはコナラだと思うのですが、むかし里山で使っていた木が復活している。アカマツは陽樹ですから割とスカスカに育つんですね。混み入ってくると自然に枯れていく。ですから普通の状態でも林床に光が当たるので絶えず何かしらが生えている。で、あるときマツが一斉に枯れると、それらの樹木が光を受けて大きく育ち、逆転する。

実はいまこういう現象が西日本のいたるところで起こっているのですが、なぜかマスコミはそういうことを全然紹介しないんですね。その割には「里山が荒れている」だとか言っているのですが、実はマツ枯れ跡の里山は大復活中でして、ゆっくりと豊かな自然林に向かっているわけです。照葉樹もこの間から出てきて回復しているところもたくさんあります。

紀伊半島は堆積物の地層「四万十帯」で崩れやすい「流れ盤」を持つ

紀伊半島の話をしましょう。こうして地図を見ると実に見事に森林だらけでして、過去には世界有数の照葉樹林があって、南方熊楠もそれに惚れ込んで長くこちらに住まわれたわけです。

地質を見ると、中央構造線という大断層が走っていまして「四万十帯」という影響下にあるわけですね。南九州・南四国と連続した地質になっている。細かく見るといくつかに地質は分かれていて一部に火山岩がありますが、四万十帯の基本構成要素は海底の細粒粒子と陸域の砕屑物で、頁岩(けつがん/*7)を中心に陸源の砂層が縞状に堆積したものです。今回崩れたところを見ますと頁岩のところはザバッと大きく崩れ、那智の一帯のような火山岩のところは沢沿いにえぐれたように崩れており、地質の特徴を表現した崩れ方になっています。

*9:日本シームレス地質図……https://gbank.gsj.jp/seamless/

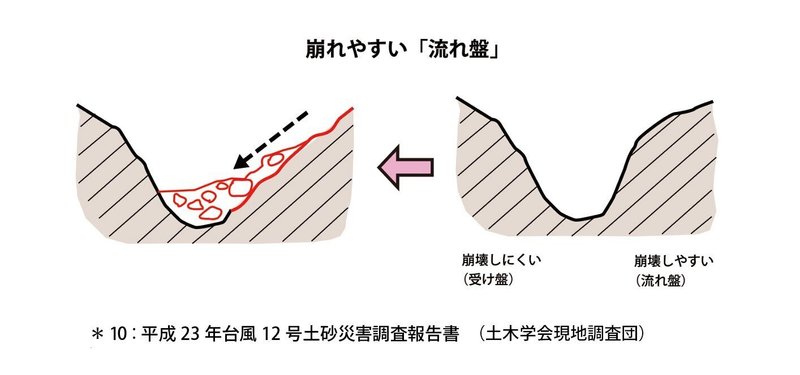

もう一つの特徴は「流れ盤」といいまして、堆積層が斜めになっているところが多くあり、重なり合う地層が南から北の中央構造線に向かって押し付けられ北西方向に下がり気味に傾いている。つまり方向的に崩れやすい斜面が出てくるということです。土木学会などの報告(*10)を見ますと、今回の大崩れした斜面もこのような流れ盤のところだったようです。まあ基本的に崩れやすい地質を内蔵しているということですね。

紀伊半島の森林土壌は極めて優秀なものだった

次に基岩(地質)の上に載っている土壌の種類ですが、森林というのは数万年の昔からある地質の上に直接木が乗っかっているわけではなくて、その上に土壌があって、そこに木が生えているわけです。そして、その木自体がまた土壌を作っているわけですね。紀伊半島の森林の多くは「褐色森林土(適潤性/乾性)」といいまして、最もスギ・ヒノキの成育に適した土です。ですから昔から林業の盛んな場所はこの褐色森林土の所が多いわけで、紀伊半島はほとんどこの土に覆われていました。

で、この土壌を作ったのがいわゆる昔の照葉樹だったわけです。この照葉樹の土壌の特徴なのですが、土壌動物(アメーバ・ゾウリムシ・トビムシ・ダニ・ヤスデ・ダンゴムシ・ミミズ・アリ・シロアリ・甲虫類など)の数が非常に多い。たとえば日本アルプスなどハイマツが生えた高山帯では㎡当たり1g。それからその下の亜高山の森――オオシラビソ・コメツガ・トドマツ林で3g。スギ・ヒノキなどの人工林で10〜20g。ブナ・ミズナラ林――これは東北などに多い広葉樹の原生林の樹種ですけれども、そこでは20〜50g。そしてシイ・カシ林、これが昔の紀伊半島の原生林の樹種ですけれど、こういうところでは50〜100gあるわけです(下表参照)。つまり、土壌動物の量がスギ・ヒノキ人工林の5〜10倍あるわけですね。それからブナ・ミズナラ林、ブナの原生林というのは保水力が高くて優秀な森の代名詞ですけれど、それに比べても2倍の量があるという、それぐらい土を作る力が大きい、土壌生物を宿す力が大きい。紀伊半島の元々の森とはそういう所なのです。

暑すぎず寒すぎずで森の再生力も豊か

一般に気候が温かいところは土壌が豊かになる傾向にあるのですが、これが温かすぎるとどうなるかと言いますと、たとえば東南アジアの熱帯雨林のような所に行くと、逆に土壌が痩せてくるんですね。地表の土壌動物や微生物が多すぎて養分を食べてしまう、それで全部木の上のほうに栄養が集まってしまう。分解が速すぎちゃう。だから、森を伐って木を取り出してしまうとなかなか森が回復しないわけです。土に栄養がないわけだから(*12)。

では寒いところはどうかというと、今度は土壌動物や微生物が少ない。落ち葉のままずっと堆積して圧縮されて酸性土壌になってしまう。これまた伐ってしまうと再生しにくい。というわけで、森の再生力という点でも紀伊半島は原生林のベースにものすごく豊かなものを持っていたといえるのです。

航空写真で見る広大な紀伊半島の人工林とその崩壊地

これはこの間の台風で大きく崩れたこちらの森林の航空写真ですが、iPadとGoogle Earthで一つ一つしらみつぶしに見て回りました。やはりほとんどが人工林だと思います。というのは、上空から見てだいたい解るのですね。人工林は一面カーペットのようにグリーンになっていて、わずかに残る広葉樹の森はモコモコっとしていて木々の色も微妙にちがう。

これが昨日見た滝尻①の崩壊地です。これが伏菟野(ふどの)②。これが那智③の崩壊地で沢沿いに流れた所です。これが合川ダムのちょっと下流の深谷④。そしてこれが奈良県側、五条市の赤谷大崩壊地⑤です。尾根の上から大規模に何カ所も土砂ダムができて問題になり、テレビでも頻繁に映像が流れた所です。ここは「流れ盤」だと言われていますが、これらはいずれも「深層崩壊」という言葉で表現されている。

赤谷の少し上流にある大塔町宇井付近⑥の崩壊地をちょっと拡大してみます。Google Earthではこのくらいのサイズくらいまで拡大して確認することができるのですよ。こうして見るとなんだか虫ピン(針)みたいなものが散乱していますけど、全部人工林のスギの木だと思います。まあ凄まじい崩壊だなと思います。

これは百間山の崩壊地⑦を上流側から見たところです。ここも見事な人工林で、スギでしょうか? 皆さんもパソコンを持っておられる方は、Google Earthは無料のアプリですからそれをダウンロードすればこうして見ることができます。それで、崩壊地を見た後で全国の山いろいろ見て回って、もう一度熊野に戻って見てごらんなさい。人工林の多さを実感されると思います。いまちょうど崩れたばかりの崩壊地の鮮明画像を見ることができますから。というのは、Googleの航空写真は新しい写真を常に改訂していくので、時間が経つにつれ崩壊地も緑に覆われて判別しにくくなると思うのです。

各メディアが報じた崩壊ニュース・報告書からこれはインターネットで見つけた地質調査会社の報告書の写真です(*13)。崩壊している始まり(キワ)が見えますけど、ここが線香林なのが確認できる。先っちょだけに緑が付いている痩せた人工林がびっしり並んでいる。昨日、この場所を実際に見てきました。

この写真などは、これはスギなんですけど竹に見えませんか? 僕には竹林に見えるのですが、こういう異常な森林が一面にあって、そこが崩れているわけですね。後で解説しますがこのような木は根がすごく小さいんです。

9月13日には「熊野古道 大崩壊 復旧めど立たず」と書かれ崩壊地のカラー写真が全国紙に載りました。熊野古道と言っているけれど森林の実態はこれなんだということを、全国に知らしめたタイトルと写真だな、と思いました。

これは田辺市の調査報告書ですが、いまホームページの中からPDFファイルでダウンロードできるので、画像を取り出してみたのですけれど、この崩壊部分を拡大するとこんな感じになっている。これはもはや森林ではありませんね。森の中は真っ暗で、他の植物は何も生えていない。緑の葉っぱは木の先にあるだけ。これ、上からヘリコプターで見れば緑の山で「ああ、美しい緑だね」と思うかもしれないけれど、中に他の草木がない。ところが雨は容赦なく地面に落ちるわけですから、斜面では土がどんどん流れてしまう。しかもこの木の根っこはすごく小さい。この写真でみるとこの上っ面にちょっとあるだけです。

なぜこんなに荒廃林が蔓延しているのか?

で、何でこんなことになるのかというと、これは僕がある雑誌に描いたマンガなんですけど、このお爺さん曰く「山は持っているけど、もう境もわからんし、木がどのくらいあるのか(本数や量)わからんな」、こういう人もいれば、「金になると言われて頑張って植えて育てたが、まったくダメで、だまされた思いだ」と、こんなことも言う人もいるし。まあ、当時はお金(補助金)を貰って植えていたんですけどね。このおばさんは「今は伐って売ろうとしたらかえって赤字! お金を取られてしまうわよ」と、つまり木の値段より伐採と搬出する手間のお金の方が高いので、とても間伐なんか、手入れなんかできませんよ……というわけです。

まあ、僕も群馬在住時代に「集落支援員」をやったことがあって山村を回ってお爺さんやお婆さんと交流する機会が多かったのですけど、だいたいこんなものです。で、そんな山林所有者の家に森林組合の人が訪ねてきて、書類にハンコだけ押してくれって言って書類を持ってくるんですよ。お宅のどこそこの山をタダで間伐してやるからここに印鑑を押してくれって。それで森林組合が補助金を運用して間伐をする。

まあこれが日本の人工林の手入れの典型的なパターンですね。

森林組合の弱い間伐は焼け石に水、広大な放置林、今も荒廃は進行中

で、その森林組合がいったいどんな間伐をしているかというと、3本に1本くらいしか伐らない間伐なのです。補助金の事業では30%(*14)伐ればいいと言われているので、たくさん伐りすぎると山主が怒るかもしれないし、残した木が折れたら困るし、3割程度伐って写真を撮っておけばそれで仕事は成り立つわけですから、なるべく多くを伐らない。伐る本数を少なくしたほうが手間もかかりませんからね。つまり「弱い間伐」しかしない。

補助金を貰いながら弱い間伐をして、またすぐに暗い山に戻ってしまう。伐っても伐っても間伐になっていないわけです。そういう山がたくさんあって、しかも森林組合が手をかけている森というのは、日本の人工林のうちのほんのごくわずかです。あとは放置されているわけです。

まあ、放置されてそれで止まっていればいいですよ。ところが、私たちがここにこうしている今も、木々はわずかですが成長し続けているわけですよ。どんどんこれが深刻になっていくのです。

これが雪か風で折れて倒れるか、もしくは崩壊して山肌が現れるか、そのようになるまでこのような状態がずっと続くわけです。

2012年「九州北部豪雨」の崩壊地もスギ山だった

この写真は昨年の夏に九州の熊本で起きた「九州北部豪雨」で崩れた山の航空写真です⑧。やはりGoogle Earthの航空写真の画像ですが、まだ写真が更新されていないのでこれは崩れる前の航空写真です。

これは阿蘇なんですが、僕は阿蘇に友人がいて何回か訪れているのでよく見知っているのですが、九州もまた人工林王国でとくにスギがとても多いのです。この写真の濃い緑のところは全部スギです。赤丸が崩れたところで、隣がそこを拡大した写真です⑨。

ここが全部崩れたのですが、この沢の所も水際までスギが植わっているのです。航空写真で見るとモコモコしていますが、これは広葉樹ではなくてスギなんですね。水気が多いのと、沢の空間が多少あるので大きく育って凸に見えるのです。

ここの特徴は阿蘇の外輪山で、スギ山のてっぺんに森がないんですよ。畑とか牧草地になっているのです。外輪山の下の所に人が住んでいて、この斜面にスギが全部植えてあるんですね。ここがいま、ほとんどの沢が崩れ大被害が起きている。このときも大変な雨でしたけれども、現在の人工林の情況からして、これからこのような災害が全国でたくさん起きてくるだろうと心配しています。

(森林講義編4に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?