人工林の科学/森林講義編4(荒廃人工林はどうしてできるのか? なぜ崩れるのか?)

道路工事で伐るまで解らない、緑麗しい荒廃林

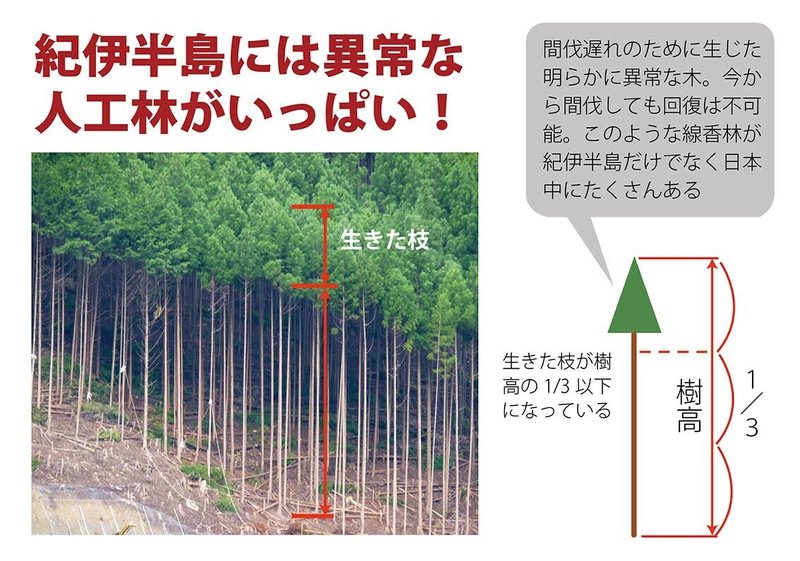

紀伊半島に戻りましょう。これは私がブログで紹介している熊野の本宮の近くの人工林の写真です。2年半くらい前(2010年5月下旬)に撮影したものです。

これは崩れたのではなく、道路工事で林内の様子がよく解るという例なのです。道路工事でじゃまなので森林のキワを伐ったのですね。伐る前はこの緑が下まであって、一面緑の葉に覆われていた。森のことをまったく知らない人がそれを見れば「ああ麗しい緑の山だ」と思うでしょうけれど、ここを伐ると中があらわになって、このように中の荒廃状態が解るわけですね。

近づいてみますとこんな感じになっている(下写真)。細い木の上に緑がちょっと付いている。なんというか、外観はナガスクジラの歯(ヒゲ)みたいな感じです。典型的な線香林ですよね。地面にちょっと緑が見えますけど、これは伐ったときに落とした枝で、林内は緑の植生はまったくないわけです。

さらに拡大して見ると、生きた枝がこんなに少なくて、あと下は幹だけなわけですね。模式図にするとこんな形をしていまして(下図)、緑の葉っぱが樹高(木の高さ)の3分の1よりも小さい。

こうなると、間伐しても残した木を育てることが難しくなる。なぜかというと、木というのはの先にしか成長点を伸ばせないわけですから、下の幹からは枝がなかなか出ないんですね。このように、あるていど樹高が高くなってしまうと緑葉が追っ付かないわけですよ。正常な木として樹高の半分くらいの生き枝を増やそうとすると、より高い樹高を獲得しないといけない。幹から下は緑は再生しにくいわけですからね。ですから、これは間伐しても木を太らせることは難しい、手遅れということになるわけです。

間伐がすでに手遅れになり、巻き枯らしも普及せず、ここまできてしまった

実はこういう山が、紀伊半島には今ものすごくたくさんある。間伐しようにも、木を活かすための間伐がすでに手遅れになっている。これを、林野行政の方とか、実際山に住んでいる方とか、皆さんを含めて、いったいどれくらいの人が認識しているでしょうか? これをどうしてこれまで、誰も語ってこなかったのか? 不思議でしょうがないんですよ。もう十年以上も前から鋸谷さんとずっと言い続けてきたわけです。強度間伐をしないと大変なことになるよ、と。

確かに部分的には、気が付いて、これは本当にそうだと思って実践してくれた仲間もたくさんいるのです。行政の方でもですね、僕らの本を何十冊も買って配って下さった人や、あるいは森林作業員の方で、ポケットマネーで僕の間伐の本を買って、それで配り歩いてくれた人もいた。

でも林野行政のトップの方々は、結局動いてくれなかったですね。ここまで来てしまいました。「巻き枯らし間伐」も提案したんですが、虫害が入るとかの理由で、結局巻き枯らしは国からの補助金が降りなかった。埼玉県の一部では県が巻き枯らしの補助を出してやってくれた所もありましたけれど、国は賛意を示さず、技術的には普及しなかった。だから、巻き枯らしをほとんどの森林組合が採用しないというのはそういう理由からですね。

模式図で見る人工林の間伐、人工林の科学

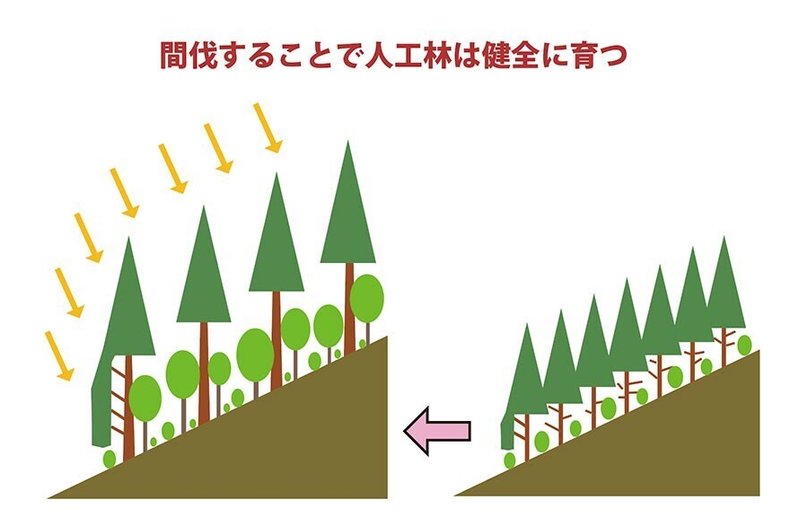

さて、人工林の生長と間伐について、ここで模式図できちんと説明してみたいと思います。最初に小さい苗木を植えるわけですが、地面に光が当たって間から草や広葉樹が再生してくる。ここで植えた木を育てるために下刈りをするわけです①。紀州の山では、下刈りの季節はとても暑いので「地獄の労働」などと言われて、これを最低でも5年、6〜7年と繰り返して、やっとこのスギ・ヒノキが下刈りの草木の背丈を抜けたときに、ようやく下刈りから開放されるわけですね②。

そうすると植えた木の成長にともなって葉と葉が触れ合うようになる。こうなると少し伐って間引いてやらなければいけない③。これが間伐なのですが、これをしないで放置すると先ほどの写真のような、模式図でいうとこんな山になってしまう④。林内に光が射さないので、下から枝がどんどん枯れ上がってきて、背丈だけが伸びる。

で、林業技術で言うと、いちばん外側の木は林内が乾燥しないように「枝打ち」しないで下まで枝を残すのが通例なのですが、自然に放置すればこのように林縁は片側だけ充分光が当たりますから、下の図のように生き枝が残る。そうすると、この木だけは緑の葉っぱが多いじゃないですか。だから、皆さん山に行ったらぜひ観察してみるといいのですが、間伐遅れのどんな酷い山でも、この道の端にある木は太いんですよ。

そうすると、雪とか風で折れたときに、この太い木だけが残って、中が倒れるという現象がよく起きるわけです。この幹が太い、形状比(*16)の低い木はなかなか折れにくい。細い木は折れやすい。力学的な常識で当たり前のことですね。

昔は飛ぶように売れた間伐材、じゃまな広葉樹は伐っていた

この図に荒廃した人工林の特徴を書いています。光が入らないので林内は暗くなり、下草が生えなくなる。木の根は浅く、かつ雨で土が流れる。草や雑木が生えていないと、それらの根が土をんでないわけですから、土が下に流れてしまう。当然、木も太れない。林縁の木だけは緑がある。だから、林縁側に人が立って林を見ると全部緑なんですけど、先ほどの写真のように工事でここを伐ると、中の様子が初めて解るということになる。今回の崩壊ではここがガサッと崩れることで、クジラの歯のように見えたというのはまさにこういうことなわけです。

先ほどの図に戻って、間伐が必要なときにきちんと間伐するとこのようになる(下図)。植栽木は空間を得て緑の葉を成長させ、下には草や広葉樹などが育つ。

実は、昔は細い木も実によく使われたわけで、細い木さえ飛ぶように売れた時代があったのです。その時はもちろん間伐遅れなどというものはありえなかった。間伐材の需要があったのですから、常にこまめに伐り出して、それが即お金になっていた。昔は木を畑のように植えて育てるという感覚でしたから、間に生えてくる広葉樹はじゃまだったのですね。

ですから、昔の篤林家の方——非常に熱心に手入れをする林家の方は、間伐して、枝打ちして、それで自然に生えてくるこの広葉樹を伐ってしまう。スギ・ヒノキだけ立っていて見通しが良く、下には広葉樹がないが下草だけは生えている、という景観になる。そのほうが見通しがよく植栽木の様子も解るし、伐採するときも広葉樹がじゃまにならないというわけです。

中層に広葉樹があることが重要

たしかにそのような仕立ては人工林の管理にはいいのですが、実はこの中層にスギ・ヒノキ以外の自然に生えてきた広葉樹があるということが、これを残すということが一番大事なのです——とくにこの雨の多い日本では。

それが解っていないのです。これはドイツから、密植して山からできるだけ効率よく木材を最大限に収穫するという林学を学んだ弊害ですね。でも、今やドイツでもそれは主流じゃないのです。日本ではそれが解らないまま引きずっている。

紀州でもこの考え方を転換すべきだった。この山(模式図における健全な人工林)にするには簡単なことなのです。「上手(じょうず)に伐るだけ」なのです。上手に伐ってやれば、山の再生能力はあるわけですから、間から自然に広葉樹が生えて、こんな山にいとも簡単にすることができる。

ただしタイミングを逃したら、先ほどのような線香林になってしまったらダメですね。先にしか緑の葉が付いていないわけですから。ですから紀州のような雨の多い、成長の早い場所では、この間伐がまさに人工林の手入れの生命線であって、こうなったときに伐らないのと伐るのとでは、将来の山の姿に雲泥の差がでるわけです。今後はこれを目指して変えていかねばなりません。

重要なのは、「伐り捨てでも、やらなければいけない」ということです。もったいないからといって放置しておくと手遅れになる。また、伐り方も重要です。伐り捨てる木がかわいそうなどといって本数をケチると、間伐効果がなく、すぐにまた樹冠(*17)が密閉してしまいます。

石の浮き出た荒廃人工林「根倒れ」の危険性

写真は間伐がされず荒廃した人工林の内部です。これは群馬県のスギ林なんですけれども、表土が流れて根が浮き出しています。倒れている木がありますが、これは雪や台風で倒れているのです。関東では10年に1回くらい大雪で折れたり根っこから倒れたりして「自然の間伐」が入るのですが、それでもこんな状態の山がたくさんあります。

その倒れた木の根のアップの写真、どうですか? この根っこ、これだけの木にこれしか根がないんですよ。このバランスの悪さ、これでは倒れますよ。土も悪いですね。もう表土がないですから石が浮き出てガラガラになっている。パートナーのyuiさんが立っている写真(下)でそのスケールが解ると思います。

この沢では2007年9月、台風9号で土石流被害が起きた(撮影2010.4.28)

コテン…という感じで倒れていますが、ここに穴が開くじゃないですか。これがまた危ないのですね。根の下というのは水脈が通っていて、地下に筋が走っているのですよ。倒れた穴でそれが開き、大雨のときにここから水が入る。それがいつもは乾いていた穴に浸透して、滑り面を作るわけです。ここから崩壊するきっかけを作るかもしれない。

これを「根倒れ」というのですが、雪とか風で木が揺さぶられ、幹からバキッと折れるのではなく、根からひっくり返る。この根倒れがいまとても多いのです。間伐しないで樹高だけが長く伸び、重さがある割りに根が小さいから。浅く小さい根で支え合うようにして立っている線香林は、支えがなくなるとコテンといってしまう。

土木工事と山の手入れがリンクしていない日本「コンクリート砂漠+緑の砂漠」

写真の山にはこんな砂防堤が造られていました(下写真)。数年前の台風で沢沿いが崩れ、大水が出たために新たに造られたものです。両脇の森林の手入れは放棄されたまま、おまけに間伐材で土留めまで造ってある。「だったらこっちの山を間伐しろよ!」って思いませんか? こういうところが日本にたくさんあるわけです。本当は土木行政と山の手入れ(林野行政)がリンクしなければいけないのに、日本はちがうんですよね。まあ西洋もちがうのですが、すくなくとも環境というものに対して鋭いものを持っていると思いますよ。

土木と山の手入れというものが、お互いに了解し合いながら寄り添っていい物を造るということをするべきなのに、お互いに知らんぷりで、山は崩壊して土砂が流れるのに、土木は土木で立派なコンクリート建造物を造る。

それで、山村に居るとですね、山の手入れの仕事よりも、この土木工事の現金収入のほうが大きいわけですよ。つまり、山に住む人にとっても、この崩壊からくる土木仕事が収入源になっているという、悲しい現象が起きているわけです。このようなシステムも変革する知恵を出さねばいけません。

熊野の写真です(下)。これはたぶん2004年に崩れた斜面をワッフルみたいな形にコンクリート擁壁で固めてある。すでにコンクリートの枠内に土ができて草が生え始めている。ところが、こんな大規模な工事をしても、上の人工林は間伐した様子がない。僕に言わせれば、これは斜面に「コンクリートの砂漠」を作ったようなものです。上の人工林は「緑の砂漠」ですよね。砂漠と砂漠。で、どっちも知らんぷりしている。これではまた上の山が崩れますよ。林縁の木が折れているのが解りますね。谷側に支えるものがないので少しづつ少しづつ折れている。このキワだけは光が当たるので緑が再生して灌木も生え始めている。

大マスコミは間伐の問題を正面報道から避けている?

このような根本的におかしな状態に皆さんも気づいて、どうか告発するなり、声を上げて下さい。たくさんの人が声を上げないと、マスコミが取り上げないし、解決しません。たとえばあの国営のNHKテレビが、これほど大事な間伐の問題を「クローズアップ現代」や「NHKスペシャル」などに、私の知っている限り一度も取り上げたことがないのです。信じられますか? どうしてだと思いますか? 不思議でしょうがないのです。国土の保全という意味で最も重要と思われる、あらゆる命の源である「森」というものを、間伐遅れでこれだけ傷めておいて、これを大マスコミが一度も正面から報道したことがない。

小さい報道はありますよ。僕も何回かニュースの間に単発レポートで出たり、それからバラエティ番組の「難問解決! ご近所の底力」(*18)っていう番組が昔ありましたでしょう。あれに鋸谷さんと一緒にスタジオ出演して、間伐のことを話したことがありますけれども、まともに、直球で報道したことは一度もないですよ。本当におかしいと思います。

挿し木苗は直根がない、実生苗も直根を切られてしまう

図は先ほどの「根倒れ」の断面図を描いたものです。倒れてできた根の穴に水が溜まり、滑り面ができる。それからもう一つ、重要なことを言い忘れましたけれど、この図の左側「挿し木苗」という問題があります。スギ・ヒノキ人工林の苗とその根の問題です。とくにスギなんですけれど、植林用の苗木を作るとき、挿し木といいまして、枝を切ったものを土に刺して根を生やさせ、それを苗木にすることが多いのです。もう一つは「実生(みしょう)苗」といって、こちらは種子から発芽させて苗を作るわけですね。

で、挿し木苗の場合は直根がないんですね。もともと枝を切ってそこから根が生えてくるわけで、出てくる根は幹から伸びる小枝のように横に放射状に出やすい。ですから、ただでさえ根張りが弱いのに、直根がないのでさらに倒れやすいということになるわけです。おそらく紀州のスギもこの挿し木苗が多いのではないかと思います(*19)。

それから、実生の苗であっても、植え替えるときには直根を切るのです(*20)。実生苗の場合は切っても直根が再生するのですが、それでも山の斜面から自然に生えてきた木よりは根が弱いと考えられる。つまり現在の荒廃人工林は、幹が細く折れやすいという線香状態の危険だけでなく、この根の弱さという問題も内包しているわけです。

高木になって原生林を支える樹種は強靭な根を備えている

これは奈良公園の木の写真です(下写真)。この木はスダジイですが、ここはシカが放されており、草を熱心に食べ尽くしてしまうので根の状態がよく解ります。これ、どうですか? 先ほどのスギに比べて、この強靭さと根の太さ。照葉樹の根というのは元々こういうものなのですね。木の前にパートナーのyuiさんが立った写真がありますが、この根張りの広さを見てください。先ほどのスギとは比べ物にならないですね。

奈良公園というのは少し離れた所に「春日山原始林」という長く不伐の森とされている原生林があるのですが、その森の構成樹種が点在して残っているのです。だからイチイガシもたくさんあります。

これは僕がいま住んでいる高松の街路樹の写真です。元々植わっているケヤキ並木に沿って道路を拡張する工事があって、ケヤキの根の横が掘られてあらわになになったところです。よくを見ると、土に沿って横に驚くほど長く太い根を伸ばしている(赤矢印)。高松は雨が少なく、またこのケヤキは街路樹として狭い空間に植えられているせいもあるのでしょう。それにしてもこの根の張りは驚きでした。

このように、ケヤキやシイやブナ、カシ類など、原生林において最後まで残る樹種、30m〜40mもの高木になって極相林を支える樹種というものは、元々このように根をしっかりと長く深く伸ばす性質を備えているわけです。

石垣と一体化して崩れを守るシラカシの根

群馬で築百年の古民家に暮らしていたとき、その家は高さ3m程もある垂直の石垣の上に建てられ、背後にも3m近い石垣で土留めをしている家でした。そこにシラカシの木が屋敷林(防風林)で生えていたんです。それらの木は枝を伸ばすので、毎年のように切らないと屋根に覆い被さって家が傷むので、命綱を付けて木に上って切ったりしていたのですが、やっぱり根の張りがすごいのですよ。

今日も会の植林の山を見せていただいたときに(講演の前に「いちいがしの会」の植林活動の現場を見学していた)、祠があったところに大きな照葉樹が生えていましたね。あれがずーっと横に枝を張っていましたが、あの枝先の下のあたりまで根が張っているんですね。

僕が住んでいたその家の背後の石垣に生えていたシラカシは、隣の敷地にまで根を伸ばしていました。隣のおじいさんのコンニャク畑で、迷惑がかかっていたのですが、さすがに根っこだけはどうしようもないですね。また家の前の石垣の角には防風林としてのシラカシが何本が列を作って生えていましたが、その根が石垣の中に入り込み、石垣をくるむようにして、石垣と一体化して側面の崩れを守っている。ときに大きくなった根が石垣の石をはじき出してしまうこともあるのですが、このような木の根の力というのはこれだけ強いということです。

広葉樹の根は伐っても死なない、それを利用していた炭やき、伐採と再生の循環

もう一つ根の関係について、この図を見て下さい(下図)。植林されたスギ・ヒノキと、隣にあるのは広葉樹。先ほど言いました高木になって原生林を支える樹種、カシ、シイ、ケヤキなどと思って下さい。挿し木苗のスギの根がこんな感じだとすると、たとえばシラカシだとこのような大きな根があることでしょう。この根が地中深く入っているということは十分考えられますよね。

さて、昔このような広葉樹を中心とした自然林があって、それを全部伐ったとしたらどうなるでしょうか。伐ったとたんに光が地面に当たって、表土の中に入っている種子とか、暗い中でじっと耐えていた小さな苗などが、雨と湿気の多い、しかも気温の高い日本の山では、一気に芽生えてきます。豊かな表土が残されている場合はなおさらです。

それから広葉樹は伐っても伐り株は生きていて、ひこばえ(萌芽枝)が生えてきます。スギ・ヒノキなどの針葉樹は伐ってしまったらこのひこばえは生えてこず、伐り株は死んでしまいますが、広葉樹はそうではない。これを萌芽更新(ぼうがこうしん)というのですが、昔の炭やきの方は伐採した後、このひこばえを利用して森を再生させ、ずっと山を循環させてきたのです。しかも萌芽枝で生えてきた木は植林の木よりも成長が早い。里山の雑木林の循環もこの萌芽更新をうまく利用していたのでした。しかもそれは、山を崩れさせないための知恵でもあったのです。つねに地面をしっかり捉え支えている根が生きているわけですから。

放置線香林の中の広葉樹枯死株が大崩壊のきっかけを作る?

ではそのような自然林を全部伐った後に、スギ・ヒノキを植えたとしましょう。紀伊半島の人工林の成り立ちがまさにこれだと思うのです。自然林のシイやカシがあった、それを伐った、その後にスギ・ヒノキを植えた。植えた木はそれを育てるために下刈りをします。当時は人もたくさんいたので熱心にされたことでしょう。

前の図で見たように、下刈りを抜けると間伐という作業が待っているのですが、この間伐は一回で済むことではありません、当時のやり方では五年おきくらいに少しずつ、何度も行なう必要がある。途中でそれを怠るとこのような線香林になってしまうのは、先ほどお話しましたね。

すると地面に光が当たらなくなり、下層植生が消えていきます。と同時に、この伐り株のひこばえも枯れてしまう。つまり、この伐り株も死ぬわけですね。すると長い年月のうちにこの伐り株が腐っていくと思いませんか?

実は、土の中の木というのは意外と腐りにくいものなのです。酸素がありませんからね。だから昔は松丸太を建物の基礎杭に使ったりして、それを後で掘り起こしてみるとしっかりして腐っていない。水中でもそうです。酸素がなく生物がいないところでは腐れないのですね。

しかし伐り株はちがいます。表に出ている伐り株から根の先まで水を移動させる管の組織が通っている。だから、ゆっくり長い年月をかけて腐っていく。また、生きた根は生長しながら常に土を掴んでいるけれど、死んだ根は収縮して土との間にすき間ができていく。すると、この図のように、崩壊のきっかけをつくるのではないか?

自然林では枯死株を補完する樹木が育つが、スギ・ヒノキ林ではそれができない

大きな木の伐り株であるほど腐り根のすき間は深く、大きい。光が遮断されたことで下層植生が消えると、そのすき間を補完する他の樹木の根がない。線香林の根の浅いスギ・ヒノキではこのすき間を埋めることはできませんから、これが大きな崩壊を招く原因の一つになっているのではないか?

自然林においても風雪や落雷などで大きな木が倒れたり枯死して、このような死んだ株ができることがありますが、そのときは大きなギャップ(光空間)ができるので、後続の木がどんどん生えてきます。それらが死に株の根の空隙を補完していく。下層がササに覆われている場合などは、むしろこの伐り株の上が、後続樹の重要な発芽の場所となるほどです(*21)。

伐り株の枯死による崩壊は、人工林での更新ではよくいわれていて、7年目くらいが危いなどと聞いています。しかしこの放置線香林における広葉樹枯死株と崩壊との関係は、聞いたことがありません、私が初めて図示するのではないでしょうか。

これから崩壊地を調査される方は、崩壊の始まりにこの大きな広葉樹の枯死株の跡がないか、ぜひ観察されるといいと思います。

枯れ草や落ち葉が土壌生物によって団粒化した土に変化

さて、根の下の辺りには水の通り道が必ずあって、大きな木というものはこの根の中に、周囲に水をたくさん抱いています。自然林では枯れ草や落ち葉が土壌生物によって分解され、土が団粒化(*22)してスポンジのような水の染み込みやすい土を作る。

ところがスギ・ヒノキ荒廃林は他の植物の落ち葉がほとんどなく、スギ・ヒノキ自身の枯れた落ち葉はありますが、それらは質が硬くて土壌動物に嫌われます。葉の成分に難分解性物質があり、窒素も少ないので、荒廃林には土壌動物も少ない。土が硬くなり、水が染み込みにくく、とくにヒノキ林は表土が流れて石が浮いたような土になる。

逆に広葉樹林ではスポンジのような土壌に木の根が張り巡らされ、表土が流れにくい。だからスギ・ヒノキ林でも間伐が十分行なわれ、中に広葉樹が混じるような森では、同じようにスポンジのような水の染み込みやすい土になります。

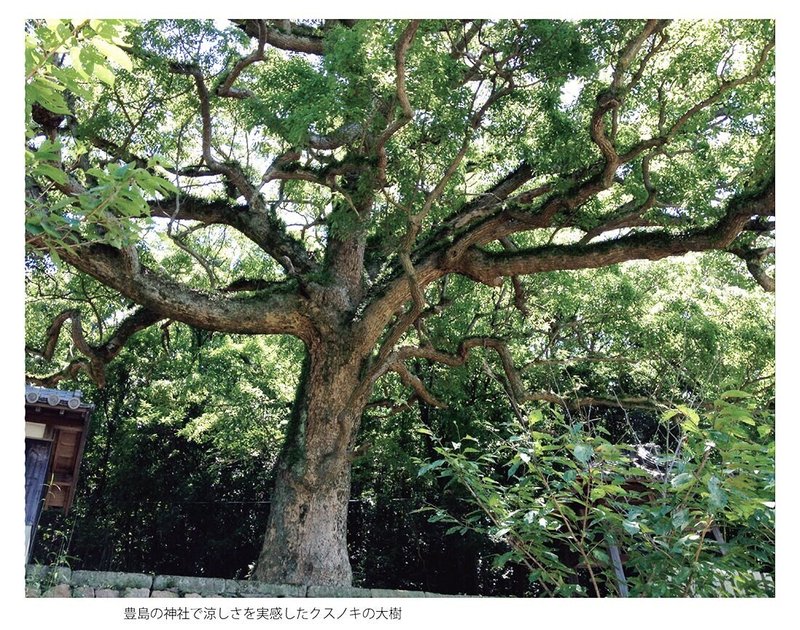

猛暑でも大樹の下が涼しいのは、根に水を抱いているから

僕は四国に引っ越してから、瀬戸内海の島巡りを時々やるんですよ。これは豊島(てしま)という産廃問題で有名になった島なんですけれど、船で渡って自転車で島を散策していたのです。とにかく夏の瀬戸内海はめちゃくちゃ暑いのですよ。ところが、この神社にあるクスノキの大樹の下の入ると、まるでクーラーの部屋に入ったみたいに涼しい。大きな傘のように緑の枝を広げて日差しを防いでいるだけでなく、地中にある大きな根が水を抱いているからだと思うのです。それを実感しました。

それから日光の杉並木、その日も暑くて炎天下の中、蕎麦屋で食事したのですがその店はクーラーがなくて戸を開け放していても暑い。ところが食後に近くの杉並木に入ってみると、これが驚くほど涼しいのです。日光の並木のスギは非常に大きな木ばかりです。その根にやはり水を蓄えているのですね。

湿潤な斜面と乾燥した斜面、そこに大雨が降ったときの力学は?

このような大きな根を持った大樹が山の斜面にある場合、広く深い部分にまで水を抱いている。ですから大雨が降っても木の自重というか土の重さは急激には変わらないのではありませんか? ところが、スギ・ヒノキ林の場合はとても乾燥するし、根が小さいので水を抱く力も少ない。だから雨が降らないときは、後藤先生も書いていましたけど林内はとても乾燥している。そこに大雨が連続して降ったとき、土の上部が急に重くなる。それが斜面を滑らせる原因を作る、というようなことがないでしょうか?

このような保水力と山の乾燥の関係。そこに大雨が降ったときの力学的な関係。こういうことは西洋の学問からは出てこない。なにしろそんな大雨はあちらでは降りませんからね。

これが先ほどお話した豊島の風景です。日本の地中海みたいな所で、オリーブを栽培しているくらいですから、暑くて雨の少ない風土といえます。ところが神社のクスノキ巨樹の下は非常に涼しい。

これは奈良公園のシイの木の根の所で紹介しました春日山原始林——いま世界遺産になっていますが——の内部です(下写真)。太い木があって、中に入るとあまり下草はないんですね。シカの食害もあるのでしょうが、原生林というところは意外と草がなくて、コケとシダとそれから中層に広葉樹があって、太い木が点在している。で、これをですね「草が生えていないから荒廃した人工林と同じだ、だから原生林も同じように崩れるのだ」という人がいるのですよ。とんでもない話だ! 冒頭に話したように土壌動物の量が5倍から10倍以上ちがう、しかも木の根っこが全然ちがう。これを、ジャーナリストの中に「同じだ」と言っている人がいるのです。信じられますか? これが日本の林学のレベルなのですよ。こんなことを言っているから、荒廃人工林がいつまでもあのままなのですよ。

(森林講義編5に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?