デザインレビューのガイドラインを作りました -レビュー観点編-

こんにちは。hacomonoのプロダクトデザイナーのかんちゃんです。

組織に所属しているデザイナーの方であれば、レビューのガイドラインが欲しいと思った経験はありませんか?

この記事は発足して2年弱のデザイン組織でデザインレビューのガイドラインを作成した経緯の記録の第2弾「レビュー観点編」です💡

中小規模のデザインチームでレビューに課題を感じている方々の参考になればと思い、「心得編」「レビュー観点編」「レビューフロー編」の全3編に分けて投稿予定です。

これまでの経緯

hacomonoのデザイン組織は発足して2年と少しが経ったところです。

少しずつメンバーが増えてきて、「さあ、これからデザイナーの力を発揮していこう!」と意気込んだところで「組織が拡大していくにつれてデザインのアウトプットにムラができる」という壁にぶつかったのがそもそものきっかけでした。

課題を深ぼった結果、デザインレビューのガイドラインを作ることになりました。

課題の深掘りについては心得編にまとめていますので、ぜひこちらをご覧ください。

今回はデザインレビューのガイドラインの全体構成を作成した際に上がった「レビュー観点」を検討したお話です。

レビュー観点とは?

前回定めた心得とは、デザインレビューで必要な心得のことでした。今回の記事のレビュー観点はレビュー対象のデザインをどのように評価するのかを”観点”として明文化したものになります。

どのように進めたのか

今回も心得編と同じ方法で、発散と収束を繰り返しつつブラッシュアップしていきました。

事前調査:30分×2回程度

ディスカッション:20分程度×2回

まとめ&清書:30分×1回

うまくいったこと

事前調査からディスカッションまで難なく進んでいきました。そして、早い段階で決まったことは「レビュー観点は”UX観点”と”UI観点”2つのグループに分かれる」というものでした。

今のデザインチームにとって違和感のない表現ができていたため、こちらはすぐに採用となりました🙌

つまずいたこと

議論する中でつまずいた事もありました。

ここで気をつけたことは、現在のメンバーにあった方法や負荷の少ない方法を選んでいくことです。(もちろん理想としてのあるべきも大事です)

つまずいたポイントは下記です。

必須項目と任意項目

リサーチで当初まとめたレビュー観点は品質担保の観点から「必須項目」と「任意項目」の2つのグループで提案していましたが、いざメンバーの声を拾ってみると「全部必要な項目なのでは?」という声や「プロジェクトによって必要性は変わるのでは?」などご意見いただきました。

理想は全ての項目をクリアしていることですが、小規模案件の場合には項目が多すぎたり次回の改修に持ち越しになったりすることもあるので、こちらの概念はなくすことにしました。

レビュー観点の粒度

こちらはレビュー観点をクリアしているのかどうかを定量的に確認できないか?という観点から発展しました。

例えば、smartHRさんではウェブアクセシビリティの簡易チェックリストがあることが有名だと思います。

品質担保の観点から自社に合ったチェックリストの必要性は感じていますが、全てのレビュー観点に関わるチェックリストを作成するのは今回は工数が見合わないと判断しました。

その代わり、PdM主体で作成されるPRDや過去に社内のデザイナーが主体となって開催したWCAG勉強会の資料など参考になる情報を明記する方針に。

今後、資料を充実させたいタイミングでチェックリストは作成していくかもしれません。

今すぐ設定できない項目

今のhacomonoはデザイン資産の構築は着々と進んでいるものの「デザイン原則」のようなチームで認識の揃った指針はまだまだ少ないのが現状です。そのため、デザイン原則などの指針は策定後に明記していく運びとしました。

指針の例:Spindle

アウトプット

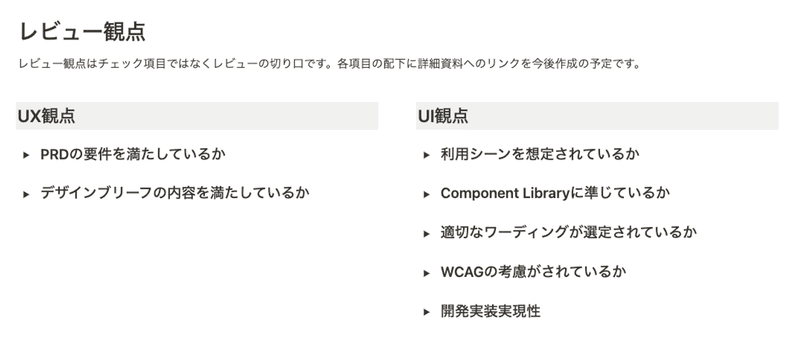

Fixしたレビュー観点がこちらです。

まとめ

いかがでしたか?

以上が、レビュー観点の作成の経緯とアウトプットでした。

心得編よりも、多くのご意見をいただきながら作成することができました。それだけチームメンバーにとっても必要とされていたルールだったのかもしれません。

作って終わりではなく、今後も改善を続けていきたいと思います💪

この記事が似た課題を持つデザイン組織の方々の参考になると嬉しいです。

次回はいよいよ最終章レビューフロー編です、お楽しみに!

さいごに

株式会社hacomonoでは一緒に働く仲間を募集しています。

採用情報やhacomonoプロダクトデザインチームの詳細もぜひご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?