失われた「環状島」

奇妙な健忘

歴史上もっとも奇妙な健忘状態、その一つとして「スペイン風邪」を挙げたとしても異論は少ないだろう。鳥インフルエンザに起因するこのA型インフルエンザウイルス(H1N1亜型)は、全世界でパンデミックを引き起こし、最も多い推定で1億人が死んだとされている。掛け値なしに人類史上、最も大量の死をもたらした災厄である。いかなる飢饉も天災も戦争も独裁政権も、スペイン風邪には及ばない。にもかかわらず、その経験は忘れられた。ここへ来てスペイン風邪関連の書籍が売れ行きを伸ばし、人々が急速に「思い出し」はじめている事実こそが、健忘の何よりの証左である。

A.W.クロスビー『史上最悪のインフルエンザ 忘れられたパンデミック』(みすず書房)は、最終章でこの忘却の奇妙さに焦点を当てている。

スペイン風邪はアメリカにおいても、20世紀のすべての戦争よりも多くの死者を、わずか一年でもたらした。例えばサミュエル・エリオット・モリソンやアーサー・シュレジンジャー・ジュニア、リチャード・ホフシュテッター等といった歴史家たちは、その米国史の記述において、このパンデミックをほぼスルーした。

パンデミックの当時を直接経験したはずの「失われた世代」の作家たちも、同じ「健忘」に陥っている。ちなみに「失われた世代」の命名者であるガートルード・スタインも、パンデミック当時、フランスで救急車の運転手(!)として働いていた由。自らを時代の記録者とみなしたフィッツジェラルドも、自らの部隊の四分の一が感染したフォークナーも、インフルエンザとの闘いのため看護婦の恋人に捨てられたヘミングウェイも、その作品にはほとんどパンデミックのことを記述していない。

クロスビーはその理由として、おおむね以下のような要因を挙げている。

・パンデミックが、第一次大戦の末期と重なってしまったこと。最初の総力戦として桁違いの死者をもたらしたこの戦争が、死を日常のものとしたため、パンデミックのインパクトが薄れた。

・病気の経過があまりドラマチックでなかったこと。それはすばやくやって来て、それと知られずに去っていく。そこには例えば結核のような闘病の苦悩も、癌のような死をめぐる苦痛や葛藤も、天然痘やポリオのような目立った瘢痕もない。死ななかった人間には、カゼをひいた程度の経験でしかない(この病には致死的な病が持っている超越的、あるいは象徴的な要素が決定的に欠けている)。

・若く壮健な者が死ぬことが多く、社会的に重要な地位の人間はそれほど多くは犠牲にならなかった。それゆえ記憶に残るような悲劇性が弱まった(とはいえギヨーム・アポリネール、マックス・ヴェーバー、グスタフ・クリムト、エゴン・シーレなどが犠牲にはなっている)。

もちろん肉親や恋人を失った苦悩を記した作家(トム・ウルフ、キャサリン・アン・ポーターなど)も少数ながらいるし、無名の個人の手紙や日記には、痛ましい喪失感や苦痛が記されている。しかし、社会全体として見る時、このパンデミックはやはり忘却されたと考えざるを得ない。第一次大戦は社会的なトラウマを遺した。フロイトは兵士の罹患した戦争神経症(≒PTSD)から「死の欲動」を発案した。これに対してスペイン風邪は、いわば社会的に外傷化されなかった悲劇なのである。

むろん外傷の深さを決めるのは、一義的には死者数ではない。アメリカ史で見るなら2,400名の犠牲者を出したパールハーバー、5万8,220人の犠牲者を出したベトナム戦争、ヒッピー文化を終わらせたシャロン・テート事件、アメリカを監視社会へと変質させた9.11の同時多発テロ(犠牲者2,996人)などが深い社会的外傷となって記憶されている。そうした記憶と対比するとき、スペイン風邪の記憶の希薄さは、やはり奇妙なものと言わざるを得ない。

もちろんこれはアメリカに限った話ではない。日本でも感染者2390万人(当時の日本人口の半数以上:Wikipediaによる)、推計45万人という死者を出しながら((速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ―人類とウイルスの第一次世界戦争』藤原書店)、スペイン風邪の痕跡はひどく希薄だ。試みに手元にあるいくつかの近現代史の年表をめくってみたが、みごとにスペイン風邪の記載がない。疫病の流行は位置づけが難しいとか、後述するように日付が定め難いといった理由はあるにせよ、「健忘」ぶりはアメリカと選ぶところがない。ちなみに文学作品では武者小路実篤『愛と死』のお転婆美少女ヒロインがこの病気で亡くなるが、調べた限りでは他に顕著な例がなかった。

なぜスペイン風邪は忘れられたのか。クロスビーの推論はそれぞれに説得力がある。しかし、それがすべてとは思えない。ひょっとするとスペイン風邪における奇妙な健忘は、今回のCOVID-19のパンデミックにおいても反復されてしまうのではないか。もし健忘の理由がクロスビーの推論に尽くされるなら、時代背景の異なる今回はその懸念は少ないはずだ。当時とは異なり、報道も連日コロナ一色で、多くの識者が熱心に対策を論じている。こんな途方もない事態をわれわれが忘れるなどということが、本当にありうるのだろうか?

環状島とは何か

私はあると考える。パンデミックは上述の要因以外にも、忘却されやすい条件をいくつも持っている。それは未だ実証はされていないため(されようもないため)、ここから先はすべて、私なりの「仮説」ということになる。

あの健忘の原因は、「環状島の欠如」ではないだろうか。

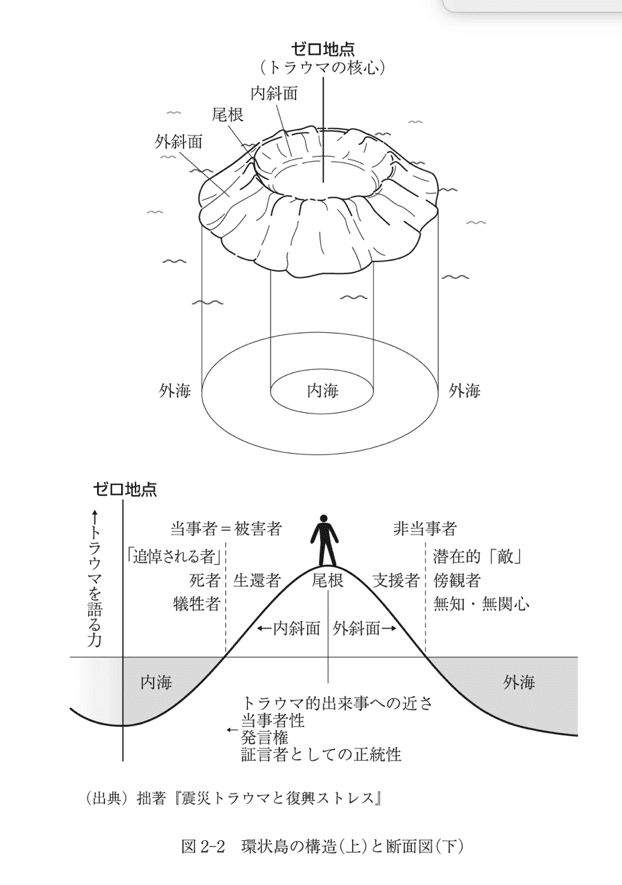

いきなり何のことかと思われただろうが、これは精神科医の宮地尚子氏が提唱している「トラウマの語り」が持つ構造のことだ。環状島とは真ん中に沈黙の<内海>がある、ドーナツ型の島を意味している。

トラウマを巡る語りや表象は、中空構造をしている。トラウマが重ければ、それは沈黙の海に消えていきやすい。内海では自殺などで死に至ることもあるし、生き延びたとしても、2次障害で精神疾患などを患って語れなくなることもある。環状島の内斜面には、生き延びた被害者のうち、声を上げたり姿を見せたりできる人がいる。一方、外斜面にいる支援者は、尾根を越えて内斜面に入っても、沈黙の内海には飛び込めない。現場に入っていかざるを得ない支援者もいるが、惨状を目にして自分が被災(惨事ストレス)することもある。

(宮地尚子『トラウマ』岩波新書より)

このモデルは、地震や台風などの天災において最もよく当てはまる。内海にあたるのは被災地だ。直接被災した人々が進んで声を上げることは多くない。むしろ被害が深刻であるほど、自死や後遺症、PTSDや解離症状によって、人々は言葉を奪われる。圧倒的な被災体験が言葉を剥奪し、長い沈黙をもたらすのだ。

宮地氏は環状島の「尾根」に支援者の存在を想定しているが、私はそればかりではないと考える。震災後、最もかまびすしかったのは「尾根」の人々の声だった。被災者に共感するもの、同情するもの、批判するもの、風評やデマを飛ばすものなど、おびただしい言説がここから発生した。当事者ではない人々ほど饒舌になるという傾向は、被災に限った話ではない。当事者ではないがゆえに客観的な視点を持てる者もいれば、物見遊山気分でネタをあさる者もいるだろう。これは大きな災害に際して生ずる社会的反応として一般的なものなので、それについての批判はいったんは措く【註1】。

「外海」について言えば、被災地から遠く離れるほど、関心の低下とともに再び語りは減衰する。阪神淡路大震災時の東北、あるいは東日本大震災時の関西の人々の反応を想起してみよう。外海の凪は無関心による沈黙である。

「記憶のための環状島」仮説

以上をふまえ、私の仮説はこうだ。「災厄の年」が社会的外傷として記憶されるためには、どういう形にせよこの「環状島」の構造が必要となる。なんらかの集団的な布置として、「語り得ない当事者」集団と、それを取り巻く「饒舌な非当事者」集団という対比が重要な意味を持つのだ。それは必ずしも環状島そのもののように、同心円の構造をとる必要はない(宮地によれば、時間軸に沿って展開される環状島もありうる由)。しかしいずれにせよ、この構造があればこそ、人は「集団的な外傷」を語り継ぐことができたのではなかったか。

最もわかりやすい例は、やはり東日本大震災の記憶だ。ひところほどは語られなくなり、記憶の風化が進みつつあるとはいえ、〈幸いなこと〉に、社会はまだ被災の記憶を維持してくれている。私は、まだ被災期間は終息していないと考える立場だが、その点は今は措く。これもあの震災の直後から堆積し続けた、膨大な語りとテキストの効果ではないか。実際、あの震災は過去のどの災害にもまして語られ、あるいはアートから映画に至るまで、詩から小説、評論に至るまで、夥しい数の作品をもたらした。このような災害は空前のものである。

トラウマとは、断片化によってひとまとまりの想起が困難であり、それゆえ反復を強いられる記憶のことだ。その反復ゆえにあの経験は、環状島の尾根から外周にかけて、膨大な「表現」を積み重ねてきた。当事者の沈黙と非当事者の饒舌の対比は、形を変えつつ現在も続いている。原発事故の記憶も、語りの持続に寄与しただろう。政権与党の強い意向にも関わらず、原発の再稼働が想定以上に立ち遅れている原因の一つにも「震災の記憶」があるはずだ。その記憶は継承され、少なからず社会を変えてきた。それは事実と言って良いように思う。

被災の記憶というものは、このように継承されていく。繰り返すが、それを可能にした要因の一つが、被災地を中心とした「環状島」の構造ではなかったか。トラウマの記憶は、膨大な語りや表現の堆積と、その中核にある語りからも表現からも逸脱する外傷的な刻み目という構造によって成立する。語り得ない「現実(リアル)」の内海と、それをふちどる稜線めがけて蝟集する夥しい隠喩と象徴の断片たち。どんな語りも分析も、決して内海には到達できない。しかしすぐれた分析も表現も、物語やデマですらも、この稜線からしか生まれないとしたら。それを「相関主義」と呼ぶ立場のことは承知しているが、実在論的に「外傷」にアプローチする手法がさしあたり存在しない以上、少なくとも臨床の語りは相関主義的であるほかはない。

環状島の欠如

閑話休題、パンデミックにおいては、この環状島が形成されにくいと考えられる。つまり外傷の中心を局所化するようなモメントが存在しないのだ。そこには「グラウンド・ゼロ」がない。誰もが当事者であり得るのに、ほとんどの人が当事者ではない。たとえPCR検査が陽性だったとしても、当事者性が得られるとは限らないのだ。にもかかわらず、パンデミック下の常識は「自分が感染している前提で行動すること」、すなわち自分の当事者性を自覚することだ。いわば人類の汎当事者化である。パンデミックの「パン」は「汎」を意味するが、汎化した外傷は環状島を形成しないため、パンデミックは忘却されやすくなる。

もちろん個人的外傷は別だ。スペイン風邪の際にもそうだったように、肉親や愛する者をCOVID-19で喪ったものの悲嘆やトラウマが軽々しく扱われて良いはずがない。私が本稿で問題にしたいのは、ポストコロナにおいて、社会変化をもたらすような集団的外傷化が起こりえないのではないか、という懸念である。

これに対しても異論はあるだろう。志村けんや岡江久美子といった著名人が亡くなったこと。経済活動が停滞し、仕事を失い、廃業を余儀なくされたこと。自宅閉居生活を長期間に渡り強いられ、DVや虐待が増えたこと。感染の不安があるのに、PCR検査が受けられなかったこと。こうした強いストレスが、集団的な外傷を形成する可能性も、決してゼロとは言えない。

しかし、例えばあなたはコロナの「日付」を覚えているだろうか? あなたが「新型コロナ感染」のニュースに初めて接した日はいつだったか? 私は覚えていない。誰もがそうであるように、「9.11」も「3.11」も、「ジョン・レノンが撃たれた日」についても、自分がどこに居て何をしていたか、いまなお鮮明に記憶しているというのに(フラッシュバルブ記憶)。パンデミックには日付がない。そのとき誰もが「こんなことになる」とは思わなかったから。そう、そこからすでに「健忘」ははじまっていたのだ。

ならば現時点で、あなた自身はどう感じているだろうか。この異常な日常を受け入れながら、「大変なのは私だけじゃない」と呟きながら、様変わりした日常にゆっくりと慣れつつあるのではないか。少なくとも私はそうだ。全員が当事者であることは、不便や不自由をこらえやすくしてくれる。「なぜ自分(われわれ)だけが」という思いは、そこには乏しい。

サバイバーズ・ギルトと潜在性

「なぜ自分だけが」からの連想だが、新型コロナによる死は、サバイバーズ・ギルト(生存者の罪悪感)をもたらしにくいのではないか。事故や天災によって唐突に断たれた命は、遺族に「なぜ私ではなくあなたが」という罪悪感をしばしばもたらす。しかしパンデミックによる死では、そのような感情が生じにくい印象がある。少なくとも報道を見る限りでは、「自分が感染させてしまったかも」という後悔はあり得ても、「なぜ私だけが助かったのか」という遺族の言葉はあまり見当たらない(もちろん罪悪感があってしかるべき、という意味ではない)。

この推測が事実であるとして、これは事故や天災の死が「潜在性の問題」であるのに対し、疫病による死が「可能性の問題」であるためではないか。

「潜在性の問題」とは、誰にも死の可能性が平等に潜在していて、いつ自分が死んでもおかしくなかったのに、たまたまあの人だけが死んでしまった、という状況である。空襲や原爆の死はこちらに近い。いっぽう感染症が「可能性の問題」に近いのは、「死の可能性」が平等ではないからだ。年齢や健康状態、感染機会などを総合すると、自分よりもあの人のほうが死ぬ確率が高かった。感染症はそうした推論を可能にする。死は平等である場合に生存者の罪悪感をもたらしやすく、そうではない場合には罪悪感につながりにくいのではないか。生存者の罪悪感もまた、環状島の重要な構成要素である。災厄が自分を選んだ不幸、選ばなかった不幸、それらはいずれも、環状島の中核を縁取る重要な感情なのだ。

忘れないためにできること

パオロ ジョルダーノのエッセイ「コロナウイルスが過ぎたあとも、僕が忘れたくないこと」(『コロナの時代の僕ら』早川書房)には、以下のようなくだりがある。

「僕は忘れたくない。ルールに服従した周囲の人々の姿を。そしてそれを見た時の自分の驚きを。病人のみならず、健康な者の世話までする人々の疲れを知らぬ献身を。そして夕方になると窓辺で歌い、彼らに対する自らの支持を示していた者たちを」

これに続けてジョルダーノは、いくつもの「忘れたくない」ことを列挙していく。彼もまた、恐れているのだ。この騒ぎもいったん過ぎれば、みんな何事もなかったように元の生活に戻っていってしまうのではないか、と。しかし、ウィルスとの闘いは今後も続く。新たな危機に今のうちから備えると同時に、これまでとは違う未来の在り方を各自が模索しなければならない。

そう、われわれは否応なしにパンデミックを受け容れ、そうした日常に慣れていく。だから沈黙すべきではない。社会的には沈黙、すなわち忘却である。この異常な日常を記憶し、記録し、語り続けなければならない。その意味では、タイムラインをアマビエ【註2】で満たす行為すらも、この日々の異様さを「稜線」に刻む意義を持つだろう。私は日記代わりに、COVID-19に関する記事や文章を、日々Evernoteに保存することを自分に課している。体験もなく物語もなく、日付も場所もない「疫病の年」の記憶を、せめてデジタル遺構のような形で未来に継承できないものか。

個人の外傷についてならば、適切に語ることがその外傷性を緩和してくれる。外傷が消えてしまうことはないが、無害化・瘢痕化することは可能だ。ならば「社会的外傷」はどうか。それはしばしば、容易に忘却される。語られることをやめたとき、外傷はなかったことになる。私にはそれが望ましいこととは思えない。パンデミックは忘却されやすい災厄だ。だからこそ適切に外傷化される必要があり、望ましい社会的変化という瘢痕を遺す必要がある。「ポストコロナ」ではなく「インターコロナ」、疫後ではなく疫間を生き延びるためにも。

むろん個人については「適切な外傷化」など語義矛盾でしかない。外傷はコントロールを逸脱するからこそ外傷なのだから。しかし社会的には、それは可能なのではないか。災害であればそれを命名し、遺構を保存し、災害の起きた日付に犠牲者を追悼する、といった行為がこれにあたるだろう。要するに祭祀化である。新型コロナのパンデミックを「適切に外傷化」あるいは「マイルドに祭祀化」するために、以下のことを提案したい。

・日本における新型コロナ発生の「日付」を定めること。

・同じく発生の「場所」を定めること。

・以上の日付と場所は象徴的なものなので、事実とは無関係に設定されることが望ましい【註3】。

・以上の日付と場所にもとづいて、定期的に犠牲者の追悼を行うこと。

むろん祭祀以上に望ましいことは、インターコロナを意識した社会変革を定着させることだろう。それは「九月期入学」のような表層的なものではなく、自粛モードが浮き彫りにした格差の是正、無理や無駄(ハンコ文化とか)の撤廃、健康弱者への十分な配慮のようなものであることが望ましい。この点については機会を改めて論じたい。

【註1】ただし一点だけ。デマは問題外として、周縁部の人がいう「正しい助言」は、しばしば被災地の当事者を追いつめ傷つける。助言の当否にかかわらず。それがあの震災の教訓であると私は考えている。

【註2】「アマビエ」の絵は、豊作祈願や疫病退散の意味に加えて、疫病の記憶を適切に外傷化するための象徴=ゆるキャラのような意義があった可能性を脳内検討中である。

【註3】記念日や場所を特定の場所と結びつけることが要らざる偏見や風評をもたらすことを防ぐため

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?