育休を取ると決めたこと

はじめに

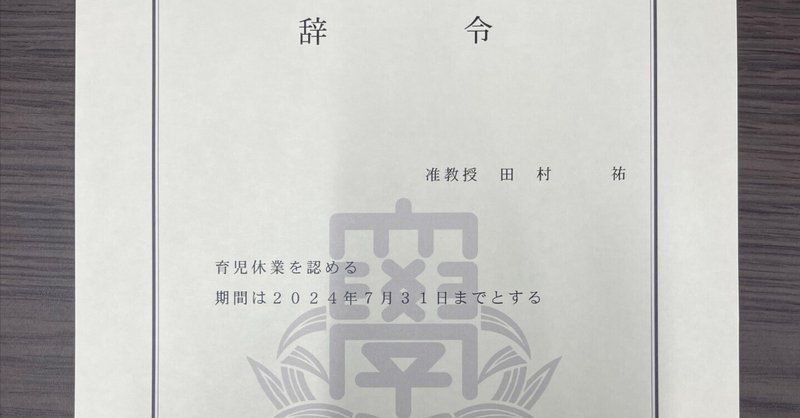

この記事のほとんどの部分は,育休を本格的に考えだした2023年の秋から冬にかけて書いています。子どもが生まれて実際に育休がスタートした後に改めて加筆修正をして,ここに公開します。まだ育休がスタートして1週間ほどなので,育休を取ってどうだったか,という振り返りではなく,育休を取ると決めたこと,についての記事です。育休の体験談はまた改めて書ければと思います。

育休を考えるきっかけのようなもの

妻の妊娠が発覚したときから,いや,妊活をはじめたときから,もっといえば,そのずっとずっと前から,子どもを持つことを具体的にイメージするもっと前から,私は育休を取ると決めていました。なぜそう思ったのか,きっかけはわかりません。でも,気づいたらそういう考えになっていました。

周りにはほとんど育休をとった経験のある人はいなくて,職場でここ数年でお子さんが生まれた先生は育休を取っていませんでした。取る・取らないは個人の選択の話で,どちらが良いとか悪いとか,そういうことはありません。でも,私は「取らないといけない」と信じていた(今でもいる)と思います。

育休を取るなんて選択肢に入らないという人もいるでしょう。特に裁量労働制で働く大学教員は,一般企業に務める会社員よりも遥かに働き方の自由度が高く,あえて育休を取らなくても家事・育児に参画できるという意見もあると思います。金銭的問題についてはまた書くと思いますが,育児休業給付金があっても実質的には収入は減るわけで,妻・夫がともに収入減になる選択肢をあえて取る必要はないという考えも理解できます。育休を取るほど育児は大変じゃないと感じている人もいるかもしれません。

ただ,やはり制度として育児休業というものがあるのなら,それを取れるという選択肢があること,そして誰が育児休業を取ったとしても組織の運営に何の問題がない状態であることというのは,職場環境として当然のことでしょう。ショック療法ではないですが,自分が育休を取ることで,育休に誰かが入ったときの対応策やその経験が蓄積されることは,必ずこの先いい影響を与えると信じています。そして,学部でそれができる男性は自分しかいないとも思っていました。

ただし,繰り返しになりますが,個人的には,育休は選択肢だと思っていて,みんなが当たり前に取るように仮になっても,さまざまな事情でその選択をしない人が責められたりすることがない方が幸せな社会だと思っています。当然の選択肢としてあることと,それを選択しないことは,どちらも認められるべきで,その選択肢はどちらも尊重されてほしいというのが個人的な思いです。取ったから偉いとか素晴らしいというのを言われると,それはその一方で取らない選択肢をした人をある種責める言説にもなりかねませんし,そのことが育休を取った人と取らなかった人の間の分断を生みかねないからです。

実際に育休を取ろうと思うと,本当に様々なことを考えないといけないことがわかりました。

どのタイミングで・どのくらいの期間の育休を取るのが妻にとって最良の選択か

金銭的問題

どのタイミングで・誰に,育休を取ろうと思っていることを伝えるべきなのか

どの部署に行くとどういう情報がもらえるのか

非常勤先にはいつどのように伝えればいいのか

自分の担当している授業はどうなるのか

自分の所属している各種委員会業務などはどうなるのか

一番大きいのは,やはりタイミングと期間でした。出産予定日は5月12日で(実際に生まれたのは5月13日),春学期の最中です。教員という仕事をしていると,やはり学期途中から育休に入るというのはかなり悩みのタネになります。その理由は,授業という特殊な仕事形態でしょう。学生にとっても学期途中で授業担当者が変わることはあまりいい出来事とはいえないでしょうし,途中から誰かの授業を担当する先生にとっても,学期当初から教えるよりも遥かに難しいに違いありません。人材開発課で話を聞いたときも,職場で直近で育休に入られた男性の先生はみな学期の途中ではなく,学期の区切りを育休開始としていたという話を聞きました。これは理解できます。

最終的に,妻が里帰りではなく自宅近くの産院での出産を希望したことや,育児スタートの何もわからなくて不安な時期にこそ一緒にいてほしいという希望を重視して,出産直後からの育児休業取得を決めました。ただし,次節で書くように金銭的な問題を鑑み,育休の取得は春学期の授業が終わる7月末までとしました。8月から復職するほうが,収入が増えるためです。

金銭的問題

男性が育休を取るか取らないかで非常に大きな問題になるのはやはり収入だと思います。育児休業給付金が育児休業開始日から180日までは67%支給され,その間は社会保険料等も免除になるとはいえ,育児休業を取らなかったときと比べて同程度の収入とはなりません。さらに,長期間の育休を取りたかったとしても,180日を超える場合には給付金は50%になります。岸田首相は「異次元の少子化対策」として,この67%を80%に引き上げることで実質10割,つまり,育児休業取得前と同程度の収入が確保できるようにする,という政策を打ち出してはいますが,今の段階では具体的にいつそうなるのかわかりませんし,私が育児休業の取得を考えていたときにはそれ(80%への引き上げ)はないものとして扱うしかありませんでした。ちょうど住宅を購入して住宅ローンの返済もあったので,そこまで無理してローンを組んだわけではないにせよ,収入の不安は大きかったです。

幸いなことにというか,これは大きな自慢と言ってもいいと思うのですが,関西大学には子育て支援手当という制度があり,本棒月額の3割が育児休業給付金とは別に支給されます。つまり,これがあることで月額の収入が減る割合をかなり抑えることができるのです。とはいっても,月額の収入がそこまで高くない代わりに年収に占める賞与の割合が大きい私の職場では,休業を取ることによって賞与額が減ることになり,これが年収で見たときには大きな収入源につながります。

と思っていたわけですが,給与福利厚生課に詳しく話を聞いてみると,この子育て支援手当を受け取ると,それが給与を受け取っているとみなされ,国から支給される育児休業給付金が厳格調整されるとのことでした。試算してもらったところ,増えるのは月額3万円程度でした(しかもこれには税金がかかる)。

周りのサポート

これなしでは,育児休業という選択肢はありえなかったと思います。私が育児休業を取ろうという気持ちになれたのも,それを具体的に考えるずっと前から,子どもができたら育休取ったほうがいいよと声をかけてもらえていたからだと思います。なんなら「育休取らへんかったらしばくで笑」と冗談交じりで言われたこともあります(もしかするとそれはパワハラだと言う人もいるかもしれませんが,私はそうは感じなかったですし,関係性の中での自然なやりとりだと思っています)。つまり,私はそうした職場の方々に恵まれているからこそ,育休を取ることができたのだと思います。こういう周りのサポートがある,そういう恵まれた環境の自分が育休を取らないのだとしたら,一体誰が育休を取れるのだろうかとも思っていました。

私の所属する関西大学の外国語学部は,学部の構成員が多いことも育休が取れた理由の一つだと思います。学部の構成員が多いからこそ,誰かが抜けたときのしわ寄せが一部の人に大きな負担としてのしかかることなく,組織運営をできるのだと思います。もちろん,組織が小さいからこそ小回りのきく運営ができたり,スピード感のある意思決定ができるという強みもあると思います。ただし,その小さい組織にもし仮に男性の育児休業取得を快く思わない人がいたら(そんな人がいるのかもわかりませんが),そのことが原因で他の人が頑張ってもなかなか育休を実現させることが難しかったり,あるいはそのせいで他の人が過剰な業務の負担を背負うことになってしまうかもしれません。そうなれば,私が感じているのより遥かに大きな「申し訳無さ」を感じてしまうでしょうし,それが育休を取るという決断を躊躇させる原因にもなるでしょう。

最終的に,私は春学期の授業,委員会業務がなくなり,4月から産前休業に入った妻と毎日を一緒に過ごしました。サバティカルってこんな感じなのかなと思いながら,書けていなかった論文を書いたり,自分の研究のために論文や書籍を読んだりする時間に主に使っていました。これもありがたかったです。

もちろん,妻との時間も大切にしました。周りから,今のうちに2人の時間を大切に,と言われていたので,妻と2人で散歩したり,一緒に料理をしたり,外で食事したり,買い物したり,映画を見たりといったことをできるだけするようにしました。もちろん妻の体調に気を使いながらですが。こうした時間で生まれた後のことも含めて話をしていたので,4月からの約1ヶ月間で,夫婦ともに生まれてくる赤ちゃんを迎え入れる準備が心身ともにできたと感じています。仕事をしていて急に育休となっても,仕事なしの家事・育児のペースに乗るのに最初の数週間を使ってしまったり,仕事のことがつい気になってしまったりで,育児・家事に専念できただろうかという気もしてしまいます。普通は私のような育休にはならないと思うので,とくに第一子が生まれる方で育休を考えている方は,生まれる前から仕事を調整して,頭の中を徐々に切り替えていくのがいいのではと思います。

育休に入る前に,同僚の先生に,仕事のことは残った人たちが考えることだから,とにかく家族のために全力でと言われたことや,育休というのは誰もが当たり前に利用できるものなのだから,それを利用する人が「感謝の気持ち」や「申し訳無さ」を感じる必要はないよと伝えられたこともとても心に響きました。もちろん,私は本当に感謝の気持ちでいっぱいだし,それが溢れて仕方がないわけなのですが,そういう気持ちを感じなくとも利用できる制度であるべきではないか,ということでした。たぶんこれってサバティカル(長期研修)も一緒なんじゃないかなと思います。そして,サバティカルのほうが,なんとなくですけど育休よりも「権利」として認められていて,それを利用することに申し訳無さを感じない人が多いのではないかなと思っています。

悩める男の悩み

女性は妊娠したら,必ず休業を取らなければいけません。つまり,そこには,「取るか取らないか」という悩みはないわけです。問答無用で休まなければいけない。もちろん,産前産後休暇のあとの育休は選択肢が与えられてはいますが,それもほとんどないようなもので,ほとんどの女性にとっては産休・育休はセットではないでしょうか(もちろん育休を取れずに職場復帰しないといけない環境の人もいることは理解しています)。育休を取ることによって,自分のキャリア(といっても私のキャリアは別にそんな大したものではないんですが)を一旦中断しないといけない,そのことを私は悩むわけですが,それは「贅沢な悩み」とも言えます。育休の期間は退職金が減ることにもつながりますし,昇進も遅れますし(別に早く教授になりたいわけではないですけど),経験年数が要求される審査(博士前期課程の指導や博士後期課程の指導など)も遅れます(多分)。1週間や2週間の育休であれば,誤差みたいなものだと思いますが,数ヶ月,半年,1年とその期間が長くなればなるほど,休むことの影響も大きくなるでしょう。そのことを受け入れることができなければ,女性と同じ立場でこれから子育てに参画できるだろうかと思います。もちろん,育児休業を取ったからといって,女性と同じ立場になれるわけではないですし,仕事以外にも身体的・精神的にも女性は大きな変化を経験するわけで,それと同じことを体験することは男性の私にはできません。こんなことを考えていたのに,最終的に私がとるのはたった2ヶ月半の育休になりました。自分の思い描いていた,6ヶ月や1年間の育休には程遠いわけです。もちろん,夏休みの長期休暇は授業担当がないので,その期間は休業するより復職して給与収入を得たほうがいいという判断で,子どもの生まれた日から授業期間の終わりの7月末までの期間としたわけですが。

そのあと,秋学期もずっと休むという決断もできないではなかったです。ただ,そのことを躊躇せざるを得なかったのは,私が育休を取得しようとした年度から新しい学部の講義科目と大学院の講義科目の担当が決まっていたからです。特に,大学院の講義科目の担当は教授会での審査が必要です。審査を受けて科目の担当を認めてもらったにも関わらず,「育児休業を取得するのでやっぱり担当できません」となれば,担当者探しから,場合によってはその担当者の資格審査から教授会での承認からすべてをもう一度やり直さなければならなくなります。だったら審査にかかる前からいっておけよって話になりますよね。もちろん,妻の妊娠が発覚するもっと前に書類を提出していましたし,妊娠が発覚してすぐに育児休業のことを周りに相談できるわけではありません。私は結局妻が妊娠10週くらいのときには学部長を始め,時間割調整を担当している先生方に連絡をしました。それでも,「早い」と思われる方もいるはずです。10週はまだ妊娠初期であり,おそらく一般的には安定期に入った妊娠21週あたりで妊娠を報告することが多いからです。したがって,私は,もし仮にここまで公にして,すでに色々な方々に動いてもらって,そのあとに,もし仮に流産ということになったらどうしようということも考えてしまっていました。最も深刻なダメージを負うのは妻であり,妻のサポートをしなくてはいけないのはもちろんです。それに加えて,あれこれ言っていたけど結局育休を取らないことになったとなれば,それまで色々準備してもらっていたことがすべて水の泡というか,無駄な苦労をかける結果となってしまうわけです。もしそうなったら申し訳ない,という気持ちです。申し訳ないなんて思う必要ないよと声をかけられても,やっぱりなんだか申し訳ない気持ちがしてしまうことは避けられないだろうと思います。

妊娠・出産にまつわる女性の悩みは数多あって,男の悩みなんてそれに比べれば大したこと内と自分でも思います。ただ,悩みがないわけではないし,悩んではいけないわけでもないと思うので,私が悩んだことをこの記事では書きました。

おわりに

子どもが可愛すぎて,最高に幸せです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?