(前編)ぺーサーについていった方がいいよ~集団走の効果~

今年の箱根駅伝の2区、先頭争いから脱落して落ちていく中央大学吉居選手が、青山大学の近藤選手に引っ張られて再度先頭に追いつく。感動的なシーンでした。

そして我々も大会で、ぺーサーに引っ張ってもらったら結構頑張れた!という経験をされた方は多いと思います。これは実際に証明されているのでしょうか、それとも気のせいなのでしょうか。

文献をもとにみてゆきたいと思います。

1.単独走vs.2人走

1-1.3000m走では

まず1つめの文献はブラジルからのもので、9人の一般市民ランナーが、単独走と2人走の3000mのタイムトライアルを1人につき計2回のしたところ、2人走の方が単独走より速かった(11.75 ± 0.05 分対 12.25 ± 0.06 分)という事でした。

そして特に序盤が速いほど、主観的運動強度は大きかったということです。

要は「単独走ではキロ4分5秒だったのが、2人走ではキロ3分55秒で3kmを走れたよ!最初突っ込むと、キツく感じたランナーが多かったよ!」ということです。

1-2.1500m走では

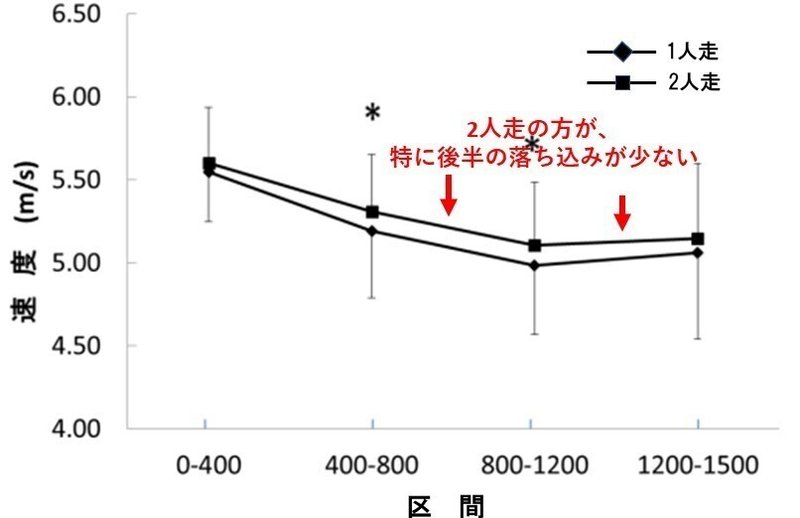

そして2つめの文献は筑波大学と立正大学のものです。6人の大学生・大学院生の市民ランナーが、単独走と2人走の1500mのタイムトライアルを1人走と2人走で計7回ずつしたところ、2人走の方が単独走より 5.9 秒(2.1%)有意に速かったという事でした。

そして心拍数や乳酸値、主観的運動強度に差はみられなかった。そして違いはというと、走る前の二次元気尺度(心の活性度と安定度を測定する尺度)が2人走の方が高かったとのことでした。

要は「単独走より2人走の方がキロ4秒速く走れたよ!2人走の方がレース前からヤル気スイッチがONになっていたよ!」ということです。

ブラジルの文献より差が少ないのは、ブラジル人より日本人の方が、単独走でも真面目に走る性格が理由ではなか?と自分は考えています。

2.文献を少し深堀りすると

後者の日本の文献を少し深掘って見てみましょう。たった6人のランナーの研究とはいえ、得られるものが多いと思います。

2-1.2人走は、特に中盤が頑張れる!

2人走で有意差をもって速かったのは400~1200mの中間区間でした。辛いけどもまだまだゴールが見えないこの区間は、相手がいた方が頑張れるんですね。

まだまだ辛さを感じていない序盤や、相手とか関係なく自分の残力を出し切ればいい終盤は、敢えて相手はいらないんだと思います。

ライバルがいた方がいいのは、中だるみする中盤!という事が分かります。

ちなみに全体的に序盤飛ばし過ぎじゃね!?と思うかもしれません。ですが「30秒から5分のレースではスタートからハイペースで入って、徐々にペースをダウンさせて最後は出し切る!」というオールアウト・モデルというのが最も速くて安定した記録が出せる。ということで、この研究ではそれを採用しているそうです。

2-2.序盤突っ込むとダメ!

さて、個人のベストとワーストを比較すると、ワーストを出してしまった時は序盤でわずかに速かったため、400m以降で有意差をもって遅くなってしまっていることが分かります。

この速くて安定したパフォーマンスが出せるこのオールアウト・モデルですが、序盤ハイペース過ぎては1人走でも2人走でもダメなようです。

2-3.もちろん個人差がある。

そして6人の被検者(A~F)を個別にみてみます。

1人走と2人走の差は、かなり個人差があることがわかります。

そして文献の考察では、特に最後の1200-1500mの区間に注目しています。「ラストスパートは酸素運搬系や脚筋など末梢系の 生理的現象だけでは説明できないので、大脳にある中枢制御モデルが関与している」との報告があり、今回の研究で最後300mのペースが上がるのは「もう最後だから!相手に負けない!」という心理的な要因が考えられるとのことでした。

また、電気を流して得られる最大筋収縮は、自分の意思での自発的最大筋収縮より18~48%高い事に触れ、生理的な限界(肉体的な限界のこと)は心理的限界の先にあるはずと述べています。

要は「頑張る力の維持力」で、心理的な限界を生理的な限界に近づけることが大事で、この力が被検者B(最後ペースダウンした)や被検者E(2人走の方がラストが遅かった、離されてスピードダウンした?)には不足していた可能性があるとしています。

3.以上をマラソンに生かすには

3-1.辛い時に引っ張ってもらう

今回の1500m走にもあったように、2人走(集団走)で利点があったのは400m以降の息が上がってきてモガキながら走る中盤です。

マラソンでは段々辛くなってきて、でもゴールはまだまだ先!というような20km以降は、集団につくと力が湧いてきます。文献の言葉を借りると、心理的な限界を超えて、生理的な限界に近づくことができます。

でも個人差があります。被検者Cのように全く変わらない人も少数います。箱根駅伝でも、単独走が得意と言われている選手もいましたよね。

自分の特性をみて集団走するかは決めるとよいと思います。

3-2.序盤は集団に拘らず、終盤は集団を振り切ってOK

序盤はペース造りが苦手でなければ、集団には拘らなくもよいと思います。逆に速すぎる集団に着いていかないように、ほどよいペースの集団を見つけても、序盤は意外とペースが不安定な事も多いです。

集団走の効果は苦しくなってくる中盤以降、それまでは周囲のペースに惑わされないようにしましょう。

そして終盤は集団で走っていても、自分の余力と相談してペースアップorダウンします。

文献にあったように、ラストは「もう最後だから!」という思いが心理的限界を破り、生理的限界・肉体的限界近くに到達できるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?