メルカリのイノベーション組織に関するイベントに参加してきたメモ

いま自分が会社で行っている取り組みに似ていると思ってメルカリのイノベーション組織に関するミートアップイベントに参加してきました。

新Software Engineer Meetup ~イノベーションを生み出すエンジニアリング~ - connpass

イベントで登壇されたイノベーション組織のマネージャー木下さんとCTO名村さんがお話されていたことを自分なりに備忘録としてまとめます。

※抜け漏れや間違いが含まれている可能性がありますのであらかじめご了承ください。

なぜイノベーション組織を立ち上げたのか?

CPO濱田さん「過去にヒットしたプロダクトのなかには、いまや姿形すらなくなってしまったものがたくさんある。その多くはテクノロジーによって一気に市場を奪われてしまったもの」

「イノベーションの種が、メルカリの次の一手になる」CPO濱田が描くプロダクトの未来 - mercan(メルカン)

名村さん「新しいテクノロジーに順応できず衰退した企業やサービスはいくつもある」

「エンジニアにとってのBe Professionalとは何か?」メルカリCTO名村卓の定義 - mercan(メルカン)

・新しいテクノロジーが世界を一変しうる

・常に絶えずウォッチし試すことが重要

・日々の業務では実施しづらいので専任の組織が必要

メルカリのイノベーション組織のポジション

詳しくは「イノベーションの種が、メルカリの次の一手になる」CPO濱田が描くプロダクトの未来 - mercan に書いてあるようです。

イノベーション組織の対象スコープは周辺サービスまでで、ソウゾウなどが行っている新規事業などはスコープ外とのことです。

イノベーション組織のうごきかた

現在3チームで動いていて、1チームにつき3人所属している。

2つのチームは課題解決型で、

1つのチームはテクノロジー型。

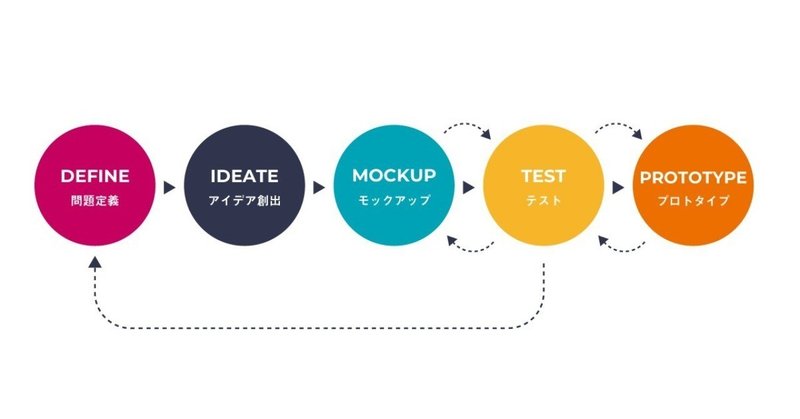

課題解決型の組織はデザインスプリントによってプロトタイプを生み出す。

テクノロジー型のチームは最新のテクノロジーの組み合わせによってプロトタイプを生み出す。

どちらのチームも効果のあったアイデアをCPOにピッチしアプリに反映していく。

ちなみにテクノロジーチームでは、最新のテクノロジーを組み合わせたLINE botや新規アプリを作成しての検証など、比較的大きな粒度で検証を行っているそうです。1人につき1プロダクトを担当するのが主流だそうです。

イノベーション組織内の職種

全職種が課題発見からプロトタイプでのユーザーテストまで一貫して関わるとのこと。

・エンジニア

・デザインエンジニア

・プロダクトデザイナー

イノベーションをどう起こしているのか?

一般的なイノベーションのプロセスやGoogleXのプロセスのように、多くのアイデアを試し、うまくいくものだけをローンチしていきます。

・課題

・アイデア

・テクノロジー

を組み合わせてコンセプトを作り、プロトタイプし、

うまくいけばローンチします。

組み合わせによって偶発的にイノベーションを生む

無からアイデアは生まれない。

課題、アイデア、テクノロジーをいかに組み合わせるか。

それでいてセレンディピティも大切。

つまり、自分の引き出しからインスピレーションとしていかに引き出すか。が大事らしい。

課題と技術とアイデアを戦略的に組み合わせてイノベーションが起きるケースはわりと稀と考えていて、

“とにかく色んな組み合わせを試していたら偶発的にうまくいった”というのがいいイノベーションを生んでいる。と考えているそうです。

世界初の抗生物質ペニシリンも、たまたま発見したものであり、天から降ってきたひらめきではない。

その人がそれまでやってきた研究やアイデアがあったからこそ気づきが生まれ起きたイノベーション。

ちなみに、名村さんの前職のサービスであるアメーバピグも当時流行っていた UGC、アバター、仮想世界やリアルタイムコミュニケーション、そして当時最新技術だったActionScript 3.0 (Flash) などの組み合わせによって生まれたそうです。

組み合わせの数・スピードが大事

なにかイノベーションを起こすには試行回数が大事だと考えているそうです。

いろんな視点からインプット (アイデア/課題/技術) を見ることで、

1つのアイデアが3〜4パターンとなる。

それをいかにスピードを持って組み合わせていくかで試行回数が変わる。

技術とイノベーション

技術は1つ1つがイノベーションのパーツとなるので、

パーツをより多く、正しく知っていることが大事。

技術力とは、その1つ1つを正しく組み上げていく力。

理論だけでは正しい姿は見えない。組み上げてみないと何事もわからない。

技術はあくまで1つのカテゴリであり、全てを構築するものではない。

どんな人がイノベーションを起こすのか

・好奇心の塊みたいな人

・いろんな知識に興味を持ち、吸収する

・とにかく実践してみないと気がすまない人

・興味を体験に変えていくことができる

・自分の壁を作らない人

・「○○エンジニアなので○○しかわかりません」のような考えでは、知識の幅がそこで閉じてしまい、幅広い技術に触れられない

・本質の理解を求める人

・技術を正しく理解してパーツとして使える

最後に

イノベーションチームは、最新技術を組み合わせまくったりしながらいろいろ試してイノベーションを生み出すことを常に試みるような組織のようでした。

最も心に残ったのは、

理論も大切にしつつも組み合わせの試行回数や偶発性を大切にしていることでした。

僕の会社のUXチームでは常に理論と向き合って施策を考えており、偶発性や試行回数はあまり意識してなかったため印象的でした。

技術的な側面からイノベーションを起こすとしたらそのあたりは大事なのかもしれないですね。

エンジニアで新しい技術や新しい機能が大好きなひとにはオススメできる組織だと思いました!面白そうだと思った方はぜひお話を聞きに行ってはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?