きょうの金匱要略 2/17 雜療方 第二十三(3)

救小兒卒死而吐利 不知是何病方

(小兒卒死して吐利し、是れ何れの病なるかを知らざるを救うの方)

狗屎一丸

絞取汁以灌之

無濕者 煮乾者取汁

※狗屎 犬の糞。前回から動物の糞が頻出していますが、先生が調べてくださいました。

まず、『医宗金鑑』にも「救小児卒死」の処方として狗屎が挙げられており、その作用として、「凡屎皆發陽気 用狗屎亦取發陽気也」と発陽作用が挙げられています。

『本草綱目』にも、痘瘡に対して「狗屎中粟」、婦人経水に対して「白狗屎」、驚癇に対して「狗屎中骨」、小児驚癇に「白狗屎」と、複数列挙されています。

化学的な成分としては、インドールやスカトール、アンモニアや硫化水素などが含まれており、確かに刺激としては強かったのではないかという話になりました。

尸蹶脈動而無氣 氣閉不通 故靜而死也

(尸蹶は脈動じて氣無く、氣閉じて通ぜず。故に靜かにして死する也)

治方

菖蒲屑 內鼻兩孔中吹之 令人以桂屑著舌下

(菖蒲屑、鼻の兩孔の中に内れて之を吹き、人をして桂屑を以て舌下に著けしむ)

又方

取左角髮方寸 燒末 酒和 灌令入喉 立起

(左角の髮、方寸を取り、燒きて末とし、酒に和して、灌ぎて喉に入れしむれば立ちどころに起つ)

※尸 しかばね。

※菖蒲 アヤメ科のハナショウブとサトイモ科のショウブがある。開竅、去痰、化湿、解毒の作用を持ち、てんかんや熱病による意識障害、健忘症、耳聾、神経症、胃痛、関節痛、打撲痛などに用いられる。

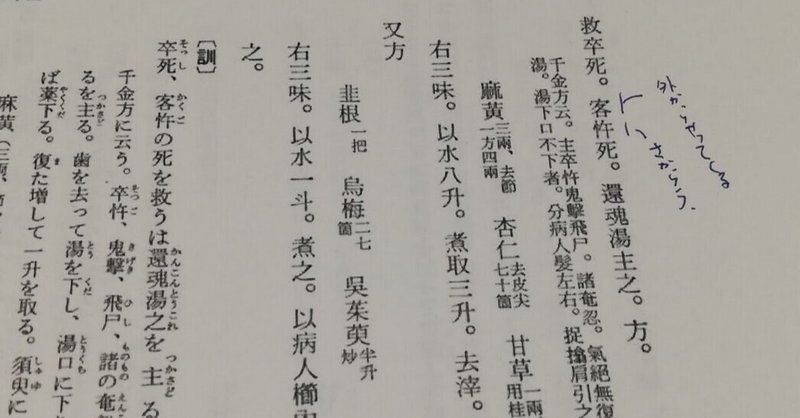

救卒死客忤死 還魂湯主之方

(卒死、客忤の死を救うは還魂湯之を主る。方。)

麻黃三兩 去節

杏仁去皮 尖 七十箇

甘草一兩 炙

右三味 以水八升 煮取三升 去滓 分令咽之 通治諸感忤

※客忤 外来の逆気。客はそとからの訪れ、忤はさからう、みだれる。

※麻黄が主薬。續命湯にも麻黄が含まれている。

又方

韭根一把

烏梅二七箇

吳茱萸半升 炒

右三味 以水一斗煮之 以病人櫛內中 三沸 櫛浮者生 沉者死

煮取三升 去滓 分飲之

※韭根 は韮。

※湯本求真先生は、還魂湯を使って肺炎で死にかけていた子供を助けたことがあるそうです。

救自縊死 旦至暮 雖已冷 必可治

(自ら縊死するを救う。旦より暮に至るは已に冷ゆるといえども、必ず治す可し)

暮至旦 少難也 恐此當言忿氣盛故也

(暮より旦に至るは少しく難し。恐らくは此れ當に忿氣盛んなるが故を言うなり)

然夏時夜短於晝 又熱 猶應可治

(然れども夏の時は夜は晝よりも短く、又熱す。猶應に治すべし)

又云 心下若微溫者 一日以上 猶可治之方

(又云う、心下若し微溫なる者は一日以上なるも猶これを治すべし。方は、)

徐徐抱解 不得截繩 上下安被臥之

(徐徐に抱き解き、縄を截ることを得ず。上下被を安んじて之を臥さしめ)

一人以腳踏其兩肩 手少挽其髮 常弦弦勿縱之

(一人は腳を以て其の兩肩を踏み、手にて少しく其の髪を挽き、常に弦弦として之を縱つこと勿れ)

一人以手按據胸上 數動之 一人摩拌臂脛 屈伸之

(一人は手を以て胸上に按據し、數これを動し、一人は臂脛を摩拌て之を屈伸す)

若已殭 但漸漸強屈之 并按其腹

(若し已に殭ければ、但漸漸に強く之を屈し、并びに其の腹を按ず)

如此一炊頃 氣從口出 呼吸眼開 而猶引按莫置 亦勿苦勞之

(此の如きこと一炊頃にして、氣口より出で、呼吸し、眼開く。而も猶引按して置くこと莫れ。亦た之を苦勞すること勿れ)

須臾 可少桂湯及粥清含與之 令濡喉

(須臾にして少しの桂湯及び粥清、含んで之を与えて喉を濡さしむべし)

漸漸能嚥 及稍止 若向令兩人以管吹其兩耳 𣏝好

(漸漸に能く嚥み、及び稍止む。若しくは向かって兩人をして管を以て其の兩耳を吹かしめばいよいよ好し)

此法最善 無不活者

(此の法最も善し。活きざる者なし)

※はるか昔から「自縊死」があったことを、救命措置の具体的な様子から思わされます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?