きょうの金匱要略 12/9 驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治 第十六(1) 【革脈を易の卦で読み解いてみました】

脈證十二條 方五首

※タイトルに驚(精神不安)、動悸、嘔吐、衂(鼻出血)、下血、胸満、瘀血と7つの病症があるにも関わらず、処方は6種類しか挙がっていないところから、錯簡や欠文があるのではないかと言われているそうです。

寸口脈動而弱 動即為驚 弱則為悸

(寸口の脈、動にして弱、動は即ち驚となし、弱は則ち悸と為す)

※「動」は、頻脈のほか脈の拍動が横に触れるという解釈もあるそうです。

師曰 尺脈浮 目睛暈黃 衄未止 暈黃去 目睛慧了 知衄今止

(師の曰く、尺脈浮にして目睛暈黃なるは、衄未だ止まず。暈黃去り、目睛慧了なるは、知る、衄今止むを)

※目睛 黒目

※暈黃 はっきりせずにどろんとなっている

※慧了 境界がはっきりする

又曰 從春至夏衄者 太陽 從秋至冬衄者 陽明

(又曰く、春より夏に至りて衄する者は、太陽、秋より冬に至りて衄する者は陽明)

※ここはちょっと謎です。

衄家不可汗 汗出必額上陷 脈緊急 直視不能眴 不得眠

(衄家は汗すべからず、汗出づれば必ず額上陷り、脈緊急し、直視して眴すること能わず。眠るを得ず。)

病人面無血色 無寒熱 脈沉弦者衄

(病人、面に血色なく、寒熱なく、脈沈弦なる者は衄す)

浮弱 手按之絕者 下血煩欬者,必吐血

(浮弱にて手にて之を按じて絕する者は下血す。煩欬の者は必ず吐血す)

※現在は吐血と喀血を分けていますが、この当時は分けていないそうです。

夫吐血 欬逆上氣 其脈數而有熱 不得臥者死

(夫れ吐血、欬逆上氣し、其の脈數にして熱あり、臥するを得ざる者は死す)

夫酒客欬者 必致吐血 此因極飲過度所致也

(夫れ酒客、欬する者は、必ず吐血を致す。此れ極飲過度に因って致す所なり)

寸口脈弦而大 弦則為減 大則為芤 減則為寒 芤則為虛

(寸口の脈、弦にして大、弦則ち減と為し、大則ち芤と為す。減則ち寒と為し、芤則ち虛と為す)

寒虛相擊 此名曰革 婦人則半產漏下 男子則亡血

(寒虛相擊つ、此を名づけて革という。婦人は則ち半產漏下し、男子は則ち亡血す)

※大塚先生はこの病証に対しては、芎帰膠艾湯を挙げています。

※革脈について易で考察してみました。

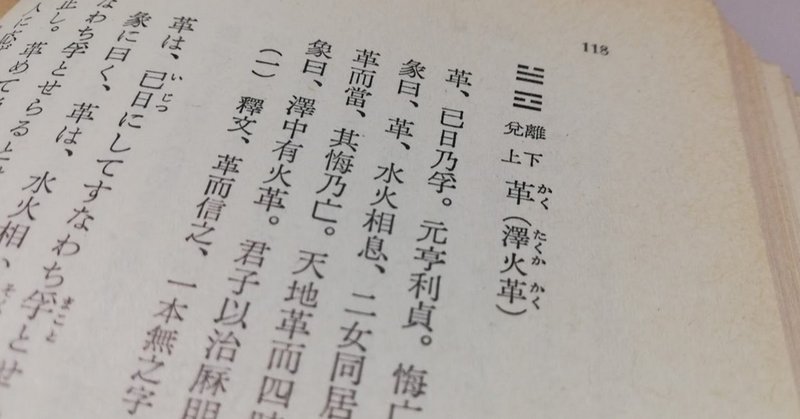

澤火革という卦があります。

☱

☲

上の☱(兌)は☰の一陽が欠けて陰になる所から表に寒邪が入り込んできた状態と合致して、しかも溜まった水を象徴するので、まさに「減則ち寒と為し」になります。

下の☲(離)は上下を陽に囲まれているも、中が陰で空虚な状態で、ネギのように、外は固いけど中が中空と言われる「芤」と合致しますし、「芤則ち虛と為す」ともよく合います。

また、上の☱は水で下に降り、下の☲は火で上に昇るので、「寒虛相擊」ともぴったりです。

このようなところから、「寒虛相擊 此名曰革」とする「革」の脈は、易の「澤火革」を念頭に置いているのではないか、と思いました。

ちなみに。

上下逆の卦である火沢睽(かたくけい)は

☲

☱

同じく水と火の卦ですが、火が上、水が下なのでお互いが分かれて、相そむく(睽)となります。

一方「沢火革」は昇る火が下、下る水が上に位置していますので、お互いがぶつかり、火が水を乾かすか、水が火を消してしまうか、どちらかが相手を革まらせる、という意味があるようです。

ちなみに、上爻の爻辞に「君子豹變 小人革面」とあり、有名な「君子は豹変す」の語源かと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?