モネ展で感じた写真の限界について

淀屋橋〜出町柳間で書いたところで止める。推敲はしない。思考の垂れ流しだ。

『モネ 連作の情景』大阪中之島美術館に行ってきた。1500円で75点もの作品を解説付きで観られる機会はそうないと思い、展示期間ギリギリに滑り込んできた。

展示内容はどれも素晴らしく、豊かな色彩と光の表現によって映し出された世界に魅了されるばかりだった。

本展示はモネの〈連作〉に焦点を当てている。同じ場所を季節や視点を変えながら何度も描く表現のことだ。隣のカンバスでは主題となっていたモチーフが、このカンバスでは背景の一部に同化し、作品群としてのストーリー性が強く表現され、モネ自身の視点の変化が想起できる。『ヴァランジュヴィルの崖のくぼみの道』『ヴァランジュヴィル付近の崖の小屋』、プールヴィルや、エトルタの海景画など、連作を意識し出したとされる時期よりも以前の作品からも連作についての意識が伺えるようだった。

とはいえ恥ずかしながら美術館に足を運ぶ機会は少なく、絵画を鑑賞する知識も技術もない私は、辛うじて語ることのできる写真の観点から展示を鑑賞することを試みた。モネがどの視点からどのような角度で何を表現しようとしたのかを想像し、敢えて描かなかったものは何かを捉えることで、恐れ多くもモネの構成力を盗み真似ようとしていた。

そんなことを考えながら人混みを避けて1歩引いて観ていた私は『ラ・ロシュ=ギュイヨンの道』という絵に強く惹きつけられた。絵に奥行きがあるのだ。構図としての奥行きではなく、絵そのものが3Dのように浮かび上がっていた。

はて、と思いギリギリまで絵画に近づくと先ほどまで感じていた奥行きがパタリと消える。代わりに塗り重ねられた筆の跡が目に映る。

距離感で作品の表情が大きく変わる面白さに取り憑かれ、作品の前でスウェーを繰り返していた。側から見たらさぞ滑稽だっただろうが、こっちは単独である。何も気にすることはないと人が少なくなるのを待っては作品の前に陣取り、前後に移動しながら鑑賞を続けた。

さて、タイトルに書いてある通り、写真について触れていこうと思う。私が感じた写真の限界はまさにこの点においてである。

『アヴァルの門』の列に並んでいた際、斜めからと正面からで絵のコントラストが大きく異なっているのに気づいた。

この絵は光の当たっている所では上下に筆を運び、影は左右に筆を運んで描かれている。そして正面から観ると、上から照明を当てられることで、立体的に塗り重ねられた絵の具が暗いところにさらに複雑な陰を落としていた。斜めから観るとそれが和らぎコントラストの弱い作品になっている。

写真ではこの表現は絶対にできない。どこまでいっても平面でしかない写真は作品の持つ立体感によって鑑賞者に副次的効果を与えることはない。プリントする紙によって若干の変化をつけるのが関の山だ。

そしてこれこそが、写真の複製可能という大きなメリットとデメリットを生んでいるのではないかと考えた。

メリットについては述べるまでもない。

デメリットは写真を作品として販売している人なら一度は考えたことがあると思う、写真は安すぎるのだ。

絵画であれば筆跡が残っている原画とそれ以外で価値は雲泥の差がつくが、写真は等しく同じだ(フィルムカメラは違うのかもしれないが扱ったことがないので今回はデジタルカメラに限定する。いつか使ってみたい)。

薄利多売しか道はないのか、、と軽く絶望するもののそもそも同じ土俵で戦う必要はないと悟り、今後の自分の作品について思考しながら鑑賞を続けた。

出町柳に着いたのでここまで。

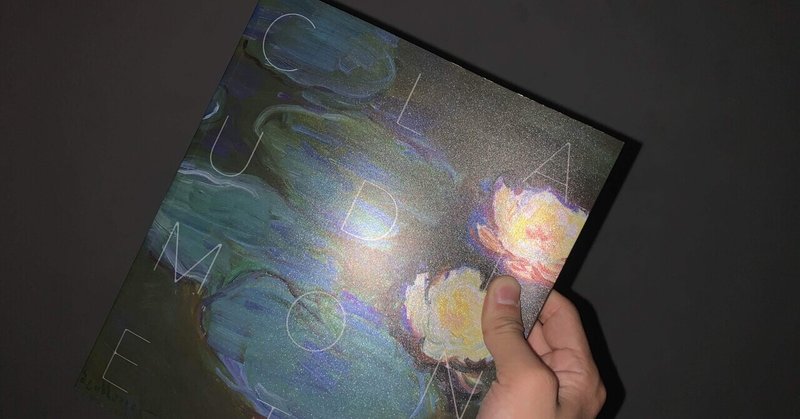

画集を眺めるのが楽しみだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?