生き物のための建築

1. Every Living Beings

最近長らく遠ざかっていた「生き物のための建築」というテーマについて自然と考える時間が増えてきた。きっかけは、2学期のスタジオが始まって最初の課題で、マークフォスターゲージ(MFG)に課せられた「建築をやるモチベーション、どういうものを作りたいのかウケ狙いの嘘なく正直に答えろ」というエクササイズの時だ。その時に僕はポロッと "I want to make an Architecture that has room for every living beings (僕は全ての生きているものが拠り所とできるような場所がある建築を作りたい)"と今まで言ったことのない言葉が無意識に出た。roomはリテラルな部屋というイメージではなく、何か余白みたいな、まあ拠り所としか今は形容できないようなイメージの場所だ。

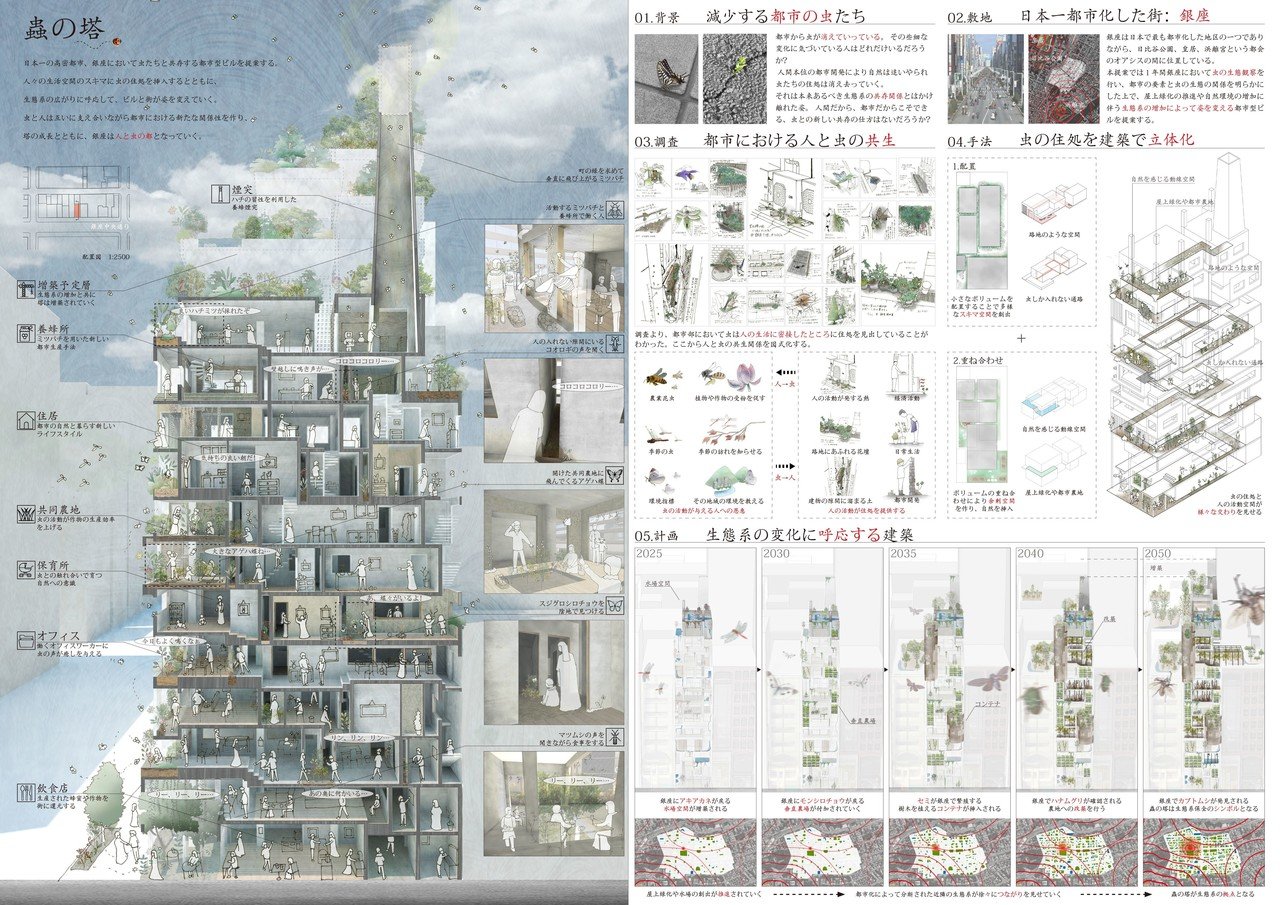

長らくこのテーマと遠ざかっていた(というか遠ざけていた)のは、2年前の卒業制作で「蟲の塔」というものを作って、ある種の限界を感じていたからだ。

Fig.1 蟲の塔 プレゼンボード

限界を感じた理由は、人間の便宜で建築の価値は判断されるべきじゃないのか(例えば人間にとって害のある虫はどうするの?)という問いに反論する手立てがなかったこと、そして、いくら声高に環境問題や人新世という問題意識を謳っても、結局生き物をテーマとしたプロジェクトはラディカルで面白い提案としてしか回収されないし、そういった風潮があると肌で感じたからだ。そして自分もそういう風潮に"乗ってしまった感"がすごく嫌だったし、じゃあどうしたいのかを言語化する手立ても持ち合わせていなかったから自然と考えることをやめてしまっていた。

それが、先週自分が無意識に言った言葉で何か光明が差したような感じがする。重要なのは "Every Living Beings" というキーワードだ。"Every Living Beings" は、「人間」と「虫」と「木」みたいな区分された生き物のイメージではなく、ただ単に並列された"Every Living Beings"なのだ。まあ一言で言えばフラットオントロジーなのだろう。建築を考える上でこの出発点の違いはかなり大きいと思う。というのも、生き物を扱うとどうしても「虫の」「鳥の」「馬の」「牛の」という目的的な入り方をして、できあがったものは「虫が」「鳥が」「馬が」「牛が」ー「人間と」という、主体の点滅的な転換を通した関係性に終始し、結局建築は「人間と」の部分が強調されて人間の便宜でしか価値判断ができなくなるのだ。そしてそこに従属する「虫」「鳥」「馬」「牛」に新しい主体性というスポットライトが時折当たることでちょっとラディカルに見えるのである。しかもこのスポットライトは実は主体を装った偽善的な人間による客体化のスポットライトというパラドックスにも陥っている。すなわち、根本的に「生き物」という新しい主体を設定してる限りは、人間というアントロポセントリックな視点からは逃れられないし、「生き物のための建築」「生き物の建築」は生まれ得ないのだ(というかそもそも”生き物のための”と言ってる時点でアウトなのだが、今は”人間(僕)の便宜上”こう呼ばせていただく)。そしてこの新しい主体を設定していくことでラディカルさを獲得するという手立ては、まさに20世紀以降モダニズムが辿ってきた問題設定であり、その手法で世界を作り上げていくことに地球はもう耐えられないということは明白な事実なのである。

だからこの"Every Living Beings"とポロッと出た言葉には、これだけ重要な意味があるのである。実はこのようなことは、ティモシーモートンの「Dark Ecology」や「Being Ecological」、「Ecology without Nature」などといった書籍に書いてあるので、興味のある人は彼の本にも目を通して見て欲しい。

「ある生き物」という系を設定するのではなく、"Every Living Beings"と、全ての生けるものを同じ平面に載せて考えることの利点の一つは、恐らくただちに「空間」という根源的な問題から始められるところだと思う。"Every Living Beings"の空間と言って、いきなり壁や屋根から考えることはできないし、あるいはある生き物に拠って立って屋上緑化や壁面緑化、牛舎や馬小屋といったある系を成り立たせる既知の要素から考えることもできない。あるいはある系とある系を成り立たせるシステマティックな仕組みやプログラムから考えることもできない。システマティックな仕組みやANT(アクターネットワーク)みたいな連鎖の安易な利用は、皮肉にもある系を常に疎外することで成り立つものであり、今までの建築はそれこそ「疎外」を通して成り立ってきたわけで、その結果がBLMやポストトゥルースといった現状の社会問題を作ってきたとも言える。唯一前提としてあるのは床、地面くらいだろう。その地面の上に、人間も会社員もアーティストも老人も黒人も白人もハチも蝶も牛も馬も拠り所とできるような根源的な「空間」をまず考えること。そこから始めることが21世紀に求められている建築を考える出発点であり、引いては「生き物のための建築」というテーマを考える出発点でもあるのではないだろうか。そしてそんな建築は恐らく今まで見たこともないような姿をしているはずである。今はポストヒューマンというキーワードが一つのトレンドとなっているが、「ヒューマン=人間」の「ポスト=後」、などでは決してなく、何かしらのポストなどでもなく、求められているのは何かを疎外することのない全く新しい価値観とそれを実現する空間のような気がするのである。

2. 亀裂としての建築

何かを疎外することのない、"Every Living Beings"のための空間はどういうものなのか。スタジオが始まったばかりだが、自分があとで見返す用にも今考えていることを晒しておく。MFGスタジオの2週目の課題で、「自分が今学期取り組みたい建築言語について論じろ」というものが出たので(というかいつになったら設計させてくれるの...という感じではあるが)、僕はこんなことを書いて提出した。

"My thesis is that Architecture should have room for every living beings. With that in mind, I’m interested in the language of “Cracks” or “Cleavage” in found objects. When we think of objects that incorporate every living beings, they present “cracks” in both physical (unintentional crack in concrete wall) and ontological (spaces under a bridge) phenomenon, and a complex mixture of such, we call it “Nature”. My interest in this project would be to investigate, how we can make such cracks in an intentional, designed way, something that is “Nature” but intentionally “Designed”. And I’m imagining such conflict between “Nature” and “Designed” as another bigger Crack (Wholeness of crack, Crack of whole…idk), which I’m tempted to call it Architecture. I think ruins are fascinating because it represents this crack, but in a retroactive process from design."

要約すると僕は"Every Living Beings"の空間として、「亀裂」や「裂け目」にヒントが隠されているように感じている。それはリテラルな「亀裂」でもあり存在論的な「裂け目」でもある。例えば、コンクリートの亀裂には大抵健気に雑草が生えているし、朽ちた木の裂け目にはクワガタが隠れている。リテラルな亀裂に拠り所を見出している。

Fig.2 コンクリートの亀裂に生える雑草

Fig.3 木の裂け目に隠れるクワガタ

あるいはある小説の主人公が家を無くして真っ先にシェルターを探して向かうのは橋の下だろう。この時、橋の橋という機能からこぼれ落ちた、裂け目のような「橋の下」という空間に拠り所が生まれてくる。存在論的な裂け目と言ったが、恐らく人間という視点の問題で、これは朽木の裂け目に隠れるクワガタ(木という機能の裂け目)と結局は同じ原理なのだろう。

Fig.4 橋の下に身を寄せるホームレス達

要するに、何かの「亀裂」「裂け目」には何かの拠り所が必ずあり、私たちは実はそういった「亀裂」を持ったオブジェクトを「自然」と勝手に呼んでいるのではないだろうか。そしてそういった「亀裂」の空間を意図的にデザインしていくことで、”Every Living Beings”の空間を見つけることができるのではないだろうか。そこで恐らくは本来意図されずに生じるはずの「亀裂」が意図して設計されていくことで作られていくものには、「自然」と「デザイン」のわずかな対立が「全体的な亀裂?(的確な表現でない気がするからidk)」として立ち現れて、その現れた「全体的な亀裂」みたいなもの、その現象そのものを新しく建築と呼べないだろうか、みたいなことを書いたつもりである。亀裂と言えば恐らくチュミの「建築と断絶」が思い浮かぶかと思うが、チュミの言うCrackは既知の形態やプログラム間を意図的に裂いていくことでその間に現れる自由さとコンフリクトみたいなものを提案してた(ような気がするがよく覚えていないので間違っているかもしれない)が、僕はむしろ亀裂自体のエッセンス、"Every Living Beings"が身を寄せたいと思う「亀裂っぽさ」とは何か?亀裂の「拠り所っぽさ」はどう生じてるのか?みたいなところに興味がある。

「全体的な亀裂」を体現しているものとして、廃墟や遺跡(Ruins)が挙げられると思う。確かに考えてみれば、廃墟や遺跡はありとあらゆる人間が入れるし、どんな生物だって住み着けるし、幽霊だって居を構えることができる(笑)。その拠り所感は恐らく「デザイン」されたが放棄されて「自然」に還つつある、その奇妙な亀裂によって生じている。但し、これらは「デザインされたものが放棄されて自然に侵食される」という、原っぱと遊園地的な、デザインとは対立的で時間を持ったプロセスを通して実現されるものであり、さらにこのプロセスがあるからこそ「全体的な亀裂」たるものを体現できているのだと思う。だから、廃墟や遺跡っぽいものを作ればいいという単純な話ではなく、「亀裂」を一からデザインしていったものは全く新しい何かになっているはずなんじゃないかと僕は考える。

最後に、こういった「亀裂っぽさ」みたいなものを建築で作っているユニット、Ensamble Studioによる作品をいくつか紹介して終わりたい。彼/彼女らの作品はNew-Primitiveなどとも形容され、どれも何か遺跡っぽい感じを見せているから共感できるし、と同時に遺跡っぽい感じが出ているからこそどこか腑に落ちない感じがあると僕は感じている。

まず最初のプロジェクトはスペインのメノルカ島にある放置された採石場を住宅にコンバージョンするCa'n Terraというプロジェクトだ。

Fig.5-7 Ca'n Terra. Ensamble Studio. (2018)

そもそも"放置された採石場"というすでに遺跡っぽい亀裂を持った場所というアドバンテージがあるが、それでも彼/彼女らが「住宅へのコンバージョン」という極めて人間的な空間へのリノベーションを要請された中で、これほどまでに採石場が本来持っていた「拠り所感」のある空間を保つことに成功したのは、なかなか興味深いと思う。

これは恐らく、「デザインが放棄されて自然に侵食される」という、建築が「全体的な亀裂」という拠り所を獲得していくプロセスが、「自然(遺跡)がデザインに侵食されていく」という逆のプロセスでも通用するロジックであることの証拠でもあると思う。彼/彼女らのホームページに象徴的な写真がある。

Fig.8-9 Ca'n Terra. Ensamble Studio. (2018)

暗い採石場の空間にトップライトを開けるという単純な操作だが、上から落ちてきた木がそのままそこに置かれて生えている(生きているかは不明)。採石場に最小限の手を施していくことで、自然が侵食できる余地であった放置された採石場の「亀裂っぽさ」を保ちながら、今度は人間が再び採石場に拠り所を見出せるような新たな亀裂を開けていくという、極めて両義的な、まさに「全体的な亀裂」を持ったプロジェクトだと感じる。

余談だが、上の写真、ズームしてみると驚きの発見がある。

まさかのフクロウ(に僕は見える)がいるのだ(笑)。はじめ置物かと思ったが、他の同じ部屋の写真を見ても居ないので、恐らく本物のフクロウなのだろう。Ca'n Terraは人間も木もフクロウも共に住まう、"Every Living Beings"のための建築/空間を感じさせるプロジェクトだと感じる。

一方で次の二つのプロジェクトはどうだろうか。

Fig.10 Tower of Landscape. Ensamble Studio. (2017)

Fig.11 Petrified River. Ensamble Studio (2017)

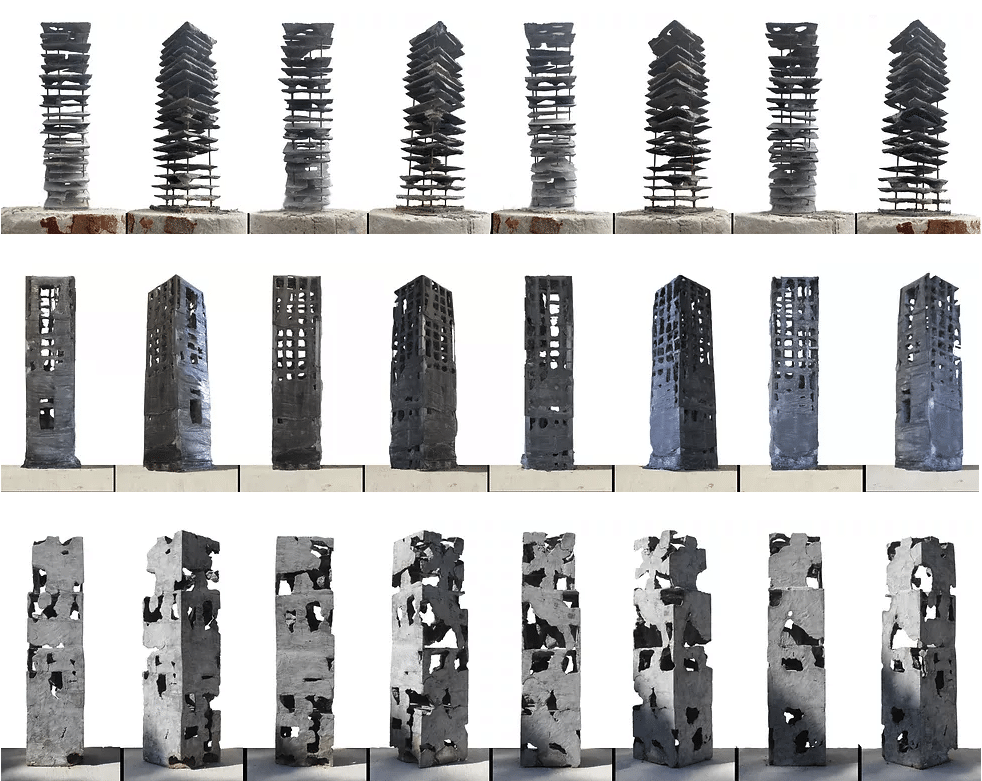

どちらも遺跡っぽい雰囲気を醸し出すプロジェクトで、上のTower of Landscapeはコンクリートにボコボコ穴のようなものが偶発的に開けられたタワーの提案で、下のPetrified Riverは石質化された岩みたいなものが橋として架けられているという提案だ。どちらも最初のCa'n Terraとは異なり、既存の自然に対して人間が介入していくというプロセスをとれない、まっさらな状態から考えるプロジェクトだ。

まずTower of Landscapeは恐らく実現を前提としたプロジェクトではなくむしろリサーチとしての側面が強いプロジェクトなので良い比較ではないのだが、プロジェクトの説明に書かれている文章に注目してみたい。

From our experience designing and building Structures of Landscape we have learned about the magnetic relation between people and the spaces of nature, the spaces that incarnate nature, that enact nature or that simply refer to it in relevant ways. Whether it is their roughness, their wilderness, their low resolution, their continuous transformation, their connection with the essential and disconnection with urban environments, their lack of determination that liberates the spirit and excites the imagination… or all of the above, we are inherently attracted to such spaces, structures, images.*1

要約すると「人は根源的に自然の空間が持つ粗さ、野生さ、解像度の低さ、常に変化し続ける感じ、都市環境とのつながりと断絶、限定性の低さに魅了され、想像力を喚起され精神を解放する。そしてそのことにランドスケープをデザインしていく中で気づいた」みたいなことが書いてある。ここまでは納得できるのだが、次の「設計の手法」が書いてある文章がどうも腑に落ちない感じがしてしまうのだ。

Structures of Landscape as we first envisioned them, emerge from and resonate with the landscape where they are sited, they become embedded in their larger systems and constellations of elements, that provide context and meaning. This research keeps us wondering whether it is possible to partially dislocate such experience and operate in the city with some of the lessons learnt, as a countermovement where “nature” can be newly built to invade some of the spaces reserved for efficient industrialized structures, where the natural and the artificial blur and architecture is allowed to refer to the space of the mountains, the canyons, the cliffs and the caves; as the starting point of a new research: Towers of Landscape.*1

すなわち、前の文章で発見した「自然の魅力的な要素やそこでの経験」を、いくらか取り出して、「新しく作られた「自然」として産業化された都市の空間に侵略させることはできないだろうか」と書いているのである。そして「これにより自然と人工の境界がぼやけて、建築がどこかの山や、渓谷や崖、洞窟と同じような価値を持てないだろうか」と問うているのである。

恐らく僕が感じる最大の疑問点は、「自然の魅力的な要素やそこでの経験」を矮小化して「どこかの山や渓谷のような価値」として表現してしまっている点にあるのだと思う。すなわち、「自然の魅力的な要素やそこでの経験」というものの本質に深入りせずに、単純に「どこかの山や渓谷」が持つ素晴らしさにリファレンスを求めることで、自然の空間をロマン化してただ単に再現しているように見えてしまうのだ。この模型の制作プロセスが動画として上がっているのだが、この疑問がなお浮かび上がる。

動画を見ていただければわかるように、一旦スタイロのタワーみたいなものをバーナーで溶かして、それを型枠にコンクリートを流し込んで模型を作っている。すなわち何をやっているのかと言うと、コンクリートのタワーという既存の構造に対して、自然が侵食していく様を人が気ままに動かすバーナーに憑依させることで、廃墟や遺跡が出来上がるプロセスを時間を圧縮して実現させているのだ。しかし実際に自然が拠り所を見出して侵食しているわけではなく、ロマン化された自然の空間を実現するための目的的なプロセス(バーナー)になっており、一言で言えば廃墟や遺跡っぽさを模倣しているだけとも言えるのだ。実際にこういった空間は面白いかもしれないし(僕も面白いとは思う)、魅力的なのだが、必ずしも「自然の魅力的な要素やそこでの経験」、僕の言葉で言い換えれば「拠り所を見出せるような亀裂」は私たちがこれまでイメージしてきたオブジェクト化(客体化)された「自然」の中だけでなく、「橋の下」のようなもっと人工的で意図されているけど意図からこぼれ落ちたような空間にもその本質は現れているんじゃないかと感じるのだ。そして自然を「自然」としてオブジェクト化しているからこそ、彼/彼女らの作品は「遺跡っぽさ」というスタイルを確立していて、「自然のオブジェクト化」という手法と「スタイル」という症状は正しく現代の破綻した環境を作り出した、ルネサンスからモダニズムまで綿々と受け継がれてきた建築のアントロポセントリックな世界観とも言えるのである。

最後におざなりにした橋のプロジェクトをもう一度見てみたい。

Fig.12 Petrified River. Ensamble Studio (2017)

個人的に、このプロジェクトは橋という意図がコンテクストと極端に断絶することで「遺跡っぽさ」「自然っぽさ」というスタイルに吸収されてしまって、身を寄せたくなるような「橋の下」という橋が意図せず持っていた亀裂のような、そして橋をある意味魅力的なものにしていた本質的な自然な空間が消え失せてしまったように感じるのだが、果たしてどうだろうか。

私たちがこれから作っていかなければいけない社会は、”Every Living Beings”が共存できるような社会でなければいけないし、そのテーマを根源的に考えることが、人間社会に根強く残っている「疎外」を解決する手がかりにもなるのではないだろうか。そしてそれを始めるためには、私たちの「自然」に対する認識を本質的に改め「自然」から「」を取り去る作業から始める必要があると、「生き物のための建築」という僕にとっての究極的なテーマとEnsamble Studioの作品を通して改めて考えさせられるのである。

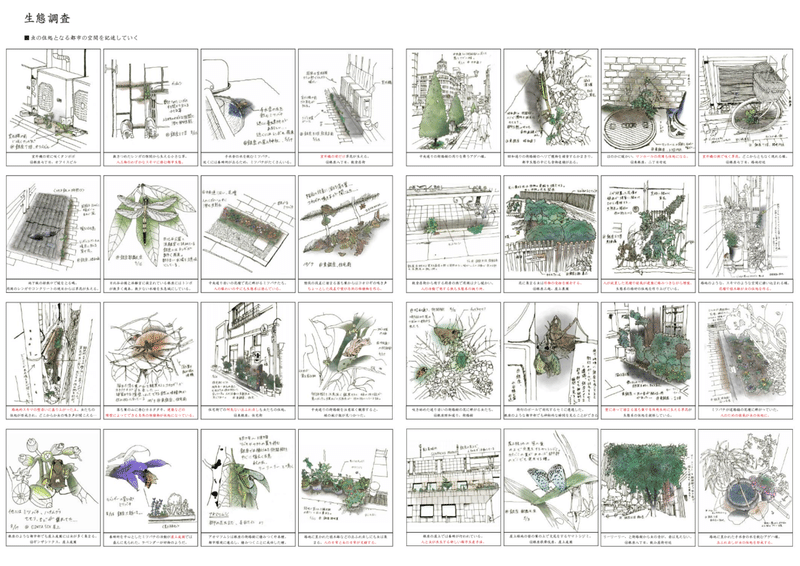

思い返してみれば、「蟲の塔」を作る時にひたすら集め続けた虫のいる空間はどれも「亀裂」だった。もしかしたら、すでに遺跡と化しつつある過去の卒制という原点に何度も立ち戻って、Ensamble Studioのように新たな亀裂をそこに開け続けることが必要なプロセスかもしれない。10年先も取り組みたいと思うようなテーマで卒制をやりなさいという、故小嶋一浩先生の言葉を目指して、あと8年、ギリギリまでこの遺跡に亀裂を開け続けられるかが勝負なのかもしれない。

Fig.14 蟲の塔 リサーチ

-

Fig.2 https://www.freeimages.com/jp/search/crack-plant/7

Fig.3 https://kuwabaka.exblog.jp/24081337/

Fig.5-7 https://magaceen.com/en/architecture/can-terra/

Fig.8-9 https://www.ensamble.info/canterra-house-in-menorca

Fig.10 https://www.ensamble.info/towers-of-landscape

Fig.11-12 https://www.ensamble.info/petrified-river

-

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?