読むTakram Cast ━ Our Pendulum Takramの振り子

Takramが大切にしている考え方のひとつであり、メタファーでもある「振り子の思考」。振り子の思考がどのような背景から生まれ、なぜ大切にしているのか。代表の田川欣哉に、Culture&Relationsの相樂園香が聞きました。

こちらの内容は、Takram Castでもお楽しみいただけます。

相樂園香(以下、Sandy) いま私たちがつくっているTakramの「カルチャーデック」のなかに出てくる「Takramの振り子」の考え方がどのような背景から誕生して、なぜTakramが大切にしているのかというところからうかがいたいと思います。

田川欣哉(以下、田川) 今年(2021年)のTakramは、Sandyがジョインしたのを機にCulture&Relations(C&R)というモジュールが立ち上がったり、コロナ禍もあって自分たちのカルチャーを見直していこうというムードになっているよね。一昨年から「カルチャーデック」としてMissionやVision、Valueを明文化しているけど、カルチャーを考えているときに「振り子(Pendulum)」という言葉にハイライトが当たっています。

二分法では語れない思想

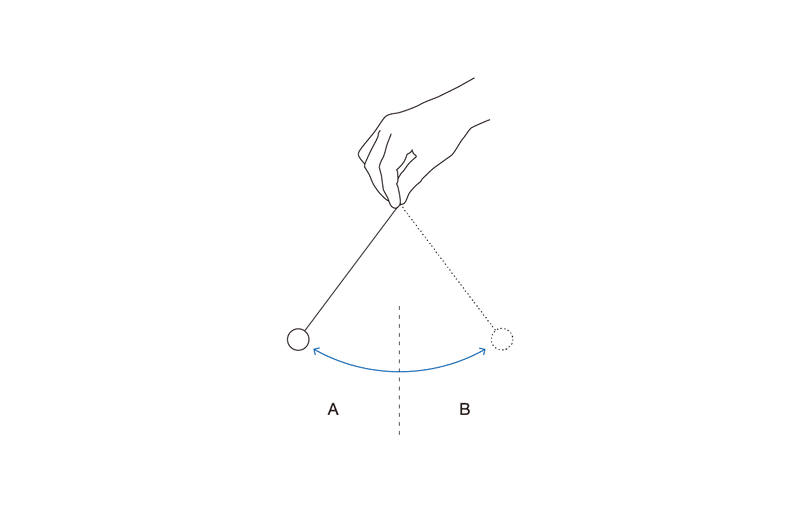

振り子という言葉自体は書籍『デザイン・イノベーションの振り子』を書いてるときに出てきた言葉で、自分たちのデザインやエンジニアリング、ビジネスを考えたりつくったりしてるときに、目の前に選択肢がふたつあったとしたら、そのAかBかどちらかを選ぶ話になるじゃない? ただ、本当にふたつのうちひとつしか選べないのかな、と思うことがあるんだよね。AとBは比較するとすごく分かりやすい、右と左とか、中と外とか、二分法は世界を理解するためには分かりやすいけど、ふたつに分けることで全く別のものに見えてしまうことがあるよね。

中と外というだけで本当は地続きかもしれないし、なだらかにつながってるかもしれないものが、急にふたつに分かれて、すごく分かりやすく集約されていくんだけど、現場で体感しているリアリティと距離感を覚えることがある。例えば、家で考えると中と外とがあって玄関の扉を開けたときに、玄関は中なのか外なのか。しかも扉が開いて中と外がつながっているときに、その中性と外性が中和されている中間領域があって、そこでこそ起こる「おかえり」「ただいま」はその中間的な話だったりする。

なんで分けるが分かりやすいかいうと、理解することを日本語で「分かる」って言うじゃない? つまり、分けることができるということは理解できるとか、理解して抽象化するということなんだけど、抽象化ができると議論ができるから、その議論するために物事を分けて世界をどんどん分割していくというような論理学的みたい話なのかもしれないけど。

Sandy 確かに、分類なんでしょうね。

田川 分類ができないものは議論ができないから、とりあえず分類していこうみたいな空気が世界中を覆いつくしてる気がしてて。だけど、その解像度で本当の解決はあるんだろうかみたいなことを、本を書いていたときにみんなで深く話をしたことがあった。

例えば、ぼく自身を振り返ってみても、大学3〜4年生ころにコンシューマー向けのプロダクトがつくりたくて、いろいろなメーカーや人に話を聞くなかで、感覚的にエンジニアリングのその中の機能をつくるっていう部分と、使い勝手がいいとか、すごくかっこいいみたいな、いわゆる外側のデザインが扱うようなことをやりたいなと思ったのね。それで当時、自分がこの会社に就職できたら、すごい楽しいだろうなと思っていた会社でインターンとして3カ月ぐらいエンジニアリングの仕事をさせてもらって。インターンが終わるときに、その部門のシニアのマネジャーと面談の機会があって、最初は「すごい楽しかったです」とか、「ここに就職できるように頑張ります」みたいな話をしてたんだけど、仕事のイメージを聞かれたときに、「ここであればデザインとエンジニアリングの両方ができる可能性を感じたから、頑張ってその両方ができるような人になりたいし、この会社だったらやれると思うんです」って......。

Sandy ピュアに。

田川 そう。そうしたら、それまではすごくにこやかに聞いてくれていたマネジャーの顔が、徐々に......。

Sandy ......曇っていく(笑)。

田川 明らかに(笑)。いまでもすごく覚えている。それから最後に、「ひとつに没頭している人たちとの競争を考えたら、どう考えてもかなわないから、悪いこと言わないから絶対エンジニアになったほうがいいよ」って言われて。そこで「社会」って書いてあるゲートが目の前で「ガシャーン」って閉まったような感じがした。

そこから1年間くらい、どちらか選ばないとと悩み込んでしまったけど、結局どちらか選べなくて、それで10年ぐらいは選ばないという選択をしたんだよね。デザインとエンジニアリングのどちらでもないというか、両方やれる可能性が1mmでもあるなら、自分の20代はそれに投資して30歳になったときにダメだったら、スパッと諦めてエンジニアになると決めてキャリアをスタートしたんだよね。

Sandy 私も逆の側から似たような経験があります。新卒でロフトワークという会社に入って、デザインも企画もワークショップも、あらゆることをしていたときに自分の専門性って何なんだろうと思って、代表の林千晶さんとの1on1で「私は専門性を極めたいので、留学を考えている」と話したら、千晶さんから「これからの時代はいろいろな専門性をもった人をつないだり、それぞれの視点から間の新しいものをつくっていく役割がすごく重要になってくるから、そのままで頑張りなさい」と言われたことが心に強く残っています。

自己紹介するときに、自分が何と名乗ればいいのか分からない不安もあったのですが、その言葉のおかげで、その先も頑張れたというのはありますね。

田川 Takramも、ほとんどのメンバーにそういうエピソードがありそうな気がしてて。自分のなかでこういうことがやりたいっていうことが発散して、そういう人がいろいろやりたくて、ありのままでいようとすると、社会は選択を迫ってくる。

さっきの何と名乗ればみたいなところにも関係しているけど、名前ってすごいパワフルで、世の中に既に存在してる名前を名乗ることは定義も決まっていて、すごく楽なんだよね。例えば、「◯◯デザイナーです」と言ってしまえば分かりやすいけど、その名前を付けようとすると、その名付けのなかに選択の声が含まれてしまっていて、決めた瞬間に自分じゃなくなる気がすることってあるよね。一方で名前を付けないとアイデンティティがはっきりしないから、すごい不安にもなる。結局、自分とはどういう存在なのかということが自分でも分からないし、人にも説明できないし。例えば、自分の周囲の人がひとつ選んで、すごくイキイキと仕事をしてる様子を目撃してしまうと、自分も決めないといけないんじゃないかと思ってしまうこともあると思うんだよね。

Takramのメンバーも、例えばデザインエンジニアリングやっている人であれば、デザイン出身者もエンジニアリング出身者も、どっちかというより、どっちもやりたいみたいなこともあるし、グラフィックデザインのメンバーたちも、グラフィックデザインなんだけど、いわゆるグラフィックデザインじゃないんですよね、みたいなことを言うんだよね。

Sandy メンバーそれぞれの自己紹介ページを見ていて、普段、デザイナーでリサーチがメインだけど、イラストもやりますみたいに、メンバーの一人ひとりが自分のなかに振り子をもっていて、プロジェクトに合わせてその振り子を振っているんだなって感じます。もちろん専門的な領域はもちつつ、プロジェクトに合わせてラベルを貼り換えるように、「いまはこれです」みたいな働き方をしていますよね。

田川 本を書いていたときに、当時のメンバーと話をしているなかで振り子というメタファーを思い付いたんだよね。いままで色を混ぜるという考え方もあって、例えば黄と青を混ぜると緑という新しい色になるよねとか、アウフヘーベン、正反合みたいな、AとBからCが出てくるみたいなこととかも知っていたんだけど、振り子というのって、ものすごいユニークで面白いなと思ったのね。

例えばそのAとBを化学反応させてCができたとか、正反合とかも、結局そのAとBも脱却して新しいCに行くんだみたいな感じがあるでしょ? だからその脱却した先には、元々のAとBはなくなってしまっているイメージなんだけど、振り子がすごい独特なのは、その手前側にあるものを否定しないということなんだよね。AはA、BはB、例えばデザインならデザイン、エンジニアリングならエンジニアリングをそれぞれ強くしていく。

さらに言うと、融合みたいな語られ方をするときは、AとBを近づけていき合体させるイメージがある。実は振り子もそれとかなり似ているけど、現象的には全然違っていて、振り子のパワーが増幅するいうか振幅というか。

Sandy 確かに。振れ幅みたいな。

田川 そう。右と左の距離が遠ければ遠いほど、強い振幅になるんだよね。この行ったり来たりのテンポが高速であれば高速であるほど、その振り子のパワーが出ていく。だからデザインとエンジニアリングを融合や合体させる作業ではなく、引き離す作業なんだよね。例えばロボットをつくるようなひとつの物事の設計を考えてるときに、すごい厳格にエンジニアリングでスペックとか機能とか効率のことを考えてるエンジニアリング的な回答と、UXとか形とか色とかを考えているデザイン的な回答が、矛盾した人格のように、最初は自分の頭の中で一致していない。

そういうのをクリエイティブテンションって言葉で表現することがあるんだけど、そのふたつの極が遠ければ遠いほど、そのテンションはすごく出てきて、一見この矛盾状態が解けないんだけど、そのふたつのアイデアを執念深く行ったり来たりしていると、たまにそのふたつの矛盾した人格が同時に「イエス」と言うことがあるんだよね。それは正反合とも融合とも全然違っていて、ふたつの矛盾人格がお互いに意見を言い出し合いながら、ある瞬間に出会うような感じだね。

Misson, Pendulum, Value

Sandyとも相談しながらいろいろキーワード選びを再構築しているけど、自分たちの哲学に「Our Pendulum(Takramの振り子)」として、考える側の「Design thought Leadership」という話と、つくる側の「Power of Making」の話があって、その考えるとつくるの振り子を超高速で振っていくというようなことで説明しているよね。

Sandy 元々はカルチャーデックで「Our Misson」の下に、ValueとかPromiseとかを置いていたところを、新しく今回は「Our Pendulum」っていう言葉自体をつくってみようとなったんですよね。

田川 Takramもブランドの仕事の一環でMVV(Mission, Vision, Value)をよくつくるけど、TakramのブランドストラクチャーのMissionの下がValueでもないしVisionでもなくて、Pendulumみたいなものを置いて!(笑)。だけどこのPendulum自体が自分たちのVisionだし、スタイルだし、哲学だしっていう、渡邉くんがよく言うところの誤読みたいなね。いろんなかたちで読み解きができて自分自身を投影できるようなものだし、それ自体が自分たちのデザインプロセスだったりしてるからね。

デザインシンキングのプロセスだと、普通は最初にリサーチがあり、エンパシーがあり、そのコンセプトがあって、プロトタイプしてテストしてみたいな感じだけど、Takramの場合だとDAY1からコンセプトを考えつつ、リサーチしつつ、DAY1から思い付いちゃってもいいよね? みたいなことも話したりしつつ。一応、デザインプロセスはあるけど、クリエイションっていつ起こるか分かんないからね。

ある種、Pendulumみたいな状態で、モデル化されたカオスみたいなね。でも、カオスのなかにも大事なことがいくつかあって、この極が離れてることとか、そのリズム? クリエイティブってリズムがとても大事だと思っていて、議論のテンポとかプロトタイプをつくっていくリズムとか、詰まったときにユーザーテストを挟むときのそのテンポ感とか。そういうのがうまくできてるチームは、ものすごくいい仕事をしているよね。Pendulumはテンポを刻むメトロノームみたいなものだったりもする。

最近Sandyとは、Takramに入ってくれる新しいメンバーに、Takramオリジナルの振り子を、めっちゃかっこいいプロダクトにしてプレゼントできるといいねって話をしているよね。悩んだときには机の上でこれを振ってみてねって(笑)。

Sandy (渡邉)康太郎さんが言ってる、あえて読み手が“誤読”できる余白というか、TakramにとってのPendulumでもあり、一人ひとりのPendulumもきっとあるので、そこの解釈の多様なところがいいなとか。もし、Takramバージョンの振り子がつくれたら、カチカチやらせながら自分の思考を巡らせたりできる、本当にいいメタファーであり、オブジェクトになりそうだなと思って。楽しみですね。

田川 やっぱり振り子って、迷いのメタファーだったりもしてると思うんだよね。クリエイションとか、イノベーション的なものも、結構、迷うじゃん? これでいいのかなっていう。

Sandy 永遠に迷いますよね。

田川 そう。だけどその迷いというか振り子の振れている先に、「あっ!」とか、「これかも!」って思う体験をこれまでも何回もしてきていて、だから無理に振り子の振幅を止めないというか、決めることを急ぎ過ぎないという感じだったりもする。あと当時、話しているときに、作家の平野啓一郎さんと何回か話しをする機会があって、自分が考えていたことが明瞭に言語化されていたのね。平野さんは「分人」という概念を提唱されていて、現代の人たちは「個人」という考え方にすごい苦しめられているということを仰っている。いわゆるアイデンティティもそうだけど、個人というのは世の中ではどこ行っても同じようなことを言うとか、インテグリティとかいうことみたいに一貫性のある存在を期待されているけど、歴史をひも解くと個人という概念が出てきたのは意外に最近なんですっていう話があって。

Sandy いつごろなんですか。

田川 平野さんの解説だと、フランス革命が起こったときに選挙権みたいな考え方が登場して、それで1人が1人であるっていうことをベースで確定させないと国家が成り立たないっていうか。

Sandy 管理の面でですか?

田川 そう。それでコミュニティをどんどん分割していったときに、それまで最小単位だった家族をさらに分割したのが「個人」だった。それまでは融通無碍にあっちではこう言ってる人が、他所では別のことを言っていることにあまり違和感を抱かず、みんな和気藹々とやってたところが、その個人っていうことで、人をそれこそ分かるっていう感じなのかもしれないけどね。

それで固定することで、それまで村とかでしか暮らしたことがなかった人が、都市とかに出て、全然、文脈を共有してない人たちが一緒に働くみたいなことになったときに、一人ひとりの一貫性がないと仕事ができないとか、共同生活が送れないみたいな、あと投票するときに1票が確定できないとかっていうので、個人っていうのが出てきた。

Sandy 思想ではなくて、“物理的な数”としての個人という意味ですね。

田川 そうなんだけど、本当はその個人のなかにいろいろな自分がいて、例えば幼なじみと話してるときの自分、家族といるときの自分、会社での自分みたいに、全然違う自分の顔が出てくるっていうことに、個人は「どれが本当の自分なんだろう」と悩むんだけど、平野さんのその本で「それでいいんです」みたいなことを書いているのね。そっちのほうが自然っていうか。どの分人が自分のなかで時間帯よって顔を出すのかっていうのは、すごいコンテクストに応じて出てくるから、それは調和してればいいんだよみたいな、そんなことを読んだときに、すごい自分のなかで腑に落ちたというか、それこそ許され感があった。

Sandy パーミッションを得たという感じなんですね。

分かり合えない心地よさ

田川 それはTakramのなかでの働き方にもかなり近いところがあって、あるプロジェクトではデザイナー的に振る舞ったり、別のプロジェクトではビジネス系の顔が出たりしていいじゃないって。振り子のどっち側に重心が寄ってるかみたいな考え方でしかないから。分かりにくいんだけどね。

Sandy いまTakramには50人ぐらいのメンバーがいて、それぞれの分人を数えようとすると多分200人ぐらいはいることになりますよね。

田川 その分かりにくい感じを共有できるコミュニティでありたいというのはすごいあるんだよね。だからあまり分かりやすくしないとか、お互いが分かり合えないことがすごく気持ち悪いんだけど、その気持ち悪さを許容することでお互いが自然でいられるバランスのほうが重要なんだろうと思ってる。自分が分かられてないんじゃないかっていう、そのちょっとした気持ち悪さを自分のなかで許容することで、自分が自然にいれる感覚とか。

Takramでも新しい分野を開拓しようとしている人たちは、自分がやろうとしてることを100%分かってくれる人たちが社内にいない寂しさもあるけど、そういう若干の孤独感があるからこそ、開拓者であるみたいなことでもある。どこか不安だし、どこか快適じゃない感みたいなのあるんだけど、お互いが「そういうもんだよね」みたいなことを共有できてるコミュニティが、多様性とか、例えば新しい領域がどんどんできていくところのクリエイティブスペースの余白みたいなことにつながってる気がしてて。

Sandy そうですね。自分のことを説明しづらいメンバーが集まっているからこそ、分かり合えなさへの許容がすごくあるというか、新しいところをチャレンジしようとしているチームな感じはしますよね。これからも、分かりやすさと分かり合えなさのバランスやメンバーそれぞれの振り子についても聞いていきたいと思います。そこには社外の方の振り子についてもお話を聞いていけたらなと思います。

田川 振り子は自分自身と重なるところもあって、同じことで悩んでる人たちも、世の中にたくさんいそうな気がしている。20代前半に社会から「どっちか選ばないとダメ」と言われて悩み込んでしまった自分が、いまでも自分の人生の記憶のなかに存在していて、それに対して人生を懸けて向かい合って存在証明をすることで、同じ悩みをもった人たちが少しでも許容されたり、選択肢が広がったりするといいなという思いでずっと仕事をしています。

田川欣哉|Kinya Tagawa

テクノロジーとデザインの幅広い分野に精通するデザインエンジニア。主なプロジェクトに、日本政府の地域経済分析システム「V-RESAS」のディレクション、メルカリのCXO補佐などがある。経済産業省・特許庁の「デザイン経営」宣言の作成にコアメンバーとして関わった。東京大学工学部卒業。英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了。ロイヤル・カレッジ・オブ・アート名誉フェロー。東京大学総長室アドバイザー。

相樂園香|Sandy

株式会社ロフトワークにてFabCafeのアートディレクション・企画運営に携わったのち、フリーランスを経て2018年に株式会社メルカリに入社。研究開発組織「R4D」を経て、全社のブランディングを担当。デザインフェスティバル「Design Scramble」主宰。公私ともにクリエイティブでオープンな場の実現・発展に取り組む。2021年からTakramに参加。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?