鉾田市の縄文 ― 吉十北遺跡の縄文土器 ―

茨城県鉾田市の生涯学習館「とくしゅくの杜」に、吉十北遺跡の縄文土器を見に行きました。鉾田市は茨城県南東の鹿行地域にあり、鹿島灘に面しています。メロンの名産地として知られていて、生涯学習館のすぐ近くにもJAほこたの農産物直売所「なだろう」があります。

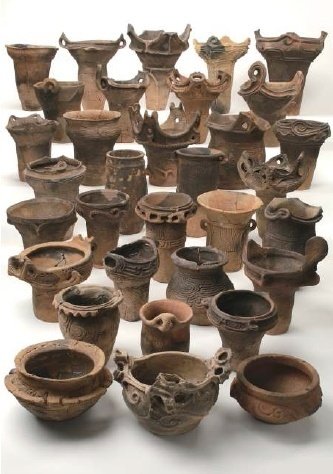

数年前、関東考古学フェア・スタンプラリーのカレンダーに吉十北遺跡の土器が載ったことがあります。関東6都県の博物館や資料館を回ってスタンプを集めると、出土品の写真が載った考古学カレンダーが貰えるというものです。吉十北遺跡の写真は、良い感じの土器がずらりと並んでいて、ぜひ実物の土器も見てみたいものだと思いました。ところが当時は鉾田市には資料館がなく、これらの土器を目にする機会がなかなかありませんでした。

令和3年10月にオープンした生涯学習館の学習・展示棟に埋蔵文化財が展示されていることに最近気がつき、さっそく吉十北遺跡の土器を見に行くことにしました。本記事では「茨城県教育財団文化財調査報告419:吉十北遺跡 勘十郎堀跡」[1]を引用して、展示されていた土器に解説を加えてみたいと思います。

吉十北遺跡は鉾田市の北西部、巴川左岸の台地上に広がっています。旧石器時代から江戸時代にわたる遺跡で、縄文時代中期には多数の竪穴式住居からなる大規模な集落があったことが分かっています。生涯学習館で展示されているのは、そのうちで縄文時代中期中葉の阿玉台式土器から中期後葉の加曽利E式土器の時代の土器です。

阿玉台Ⅲ式期

最初の土器は、第68号土坑から出土した諏訪式土器です。

短く外傾する口縁上位を無文とし,強く内傾する位置に有節沈線による楕円形区画文が,内彎する口頸部の上位には有節沈線による鎹(かすがい)状の文様や渦巻文が施されている。口頸部の下半部は,地文の縄文のほかに文様はみられない。口頸部と胴部は1本の有節沈線文で区画される。胴部は,垂下する隆帯で4分割されている。隆帯間には,有節沈線によるX字状文から変化した弧状文や渦巻文が施されている。この土器にみられる特徴は,まさに諏訪式そのものであり,文様構成や胎土から搬入品と思われる。

以前のnote記事で日立市諏訪遺跡のスワタイプの土器を取り上げました。諏訪式土器はスワタイプとほぼ同じものです。吉十北遺跡から十数km程度の距離にも諏訪式土器を多数出土した宮後遺跡があります。吉十北遺跡の集落との間で交流があったのかも知れません。

次は第182 号土坑の阿玉台Ⅲ式土器です。

この時期の阿玉台式は,地文が無文から縄文に変わる時期であり,無文地のものと縄文地のものの割合はほぼ半々である。(No.680)のような有文のものは,板状で大型化した大波状口縁と呼ばれる口縁形態をとるものが多くなる。(No.680)には眼鏡状把手もみられる。本時期の土器群のほとんどに,隆帯に沿って連続爪形文や有節沈線文が施されている。

文献[1]では、他の土坑から出土した土器には東北地方南部の影響が強く感じられると述べています。阿玉台式と諏訪式や東北地方南部の影響がみられる土器群が約半数ずつで構成される時期とのことです。

阿玉台Ⅳ式期

第285 号土坑の阿玉台Ⅳ式土器です。

この時期の阿玉台式は,板状の大波状口縁のものと平縁のものとに大別できる。大波状口縁を呈する(No.819)は,口縁部に厚みのある縄文施文の隆帯による区画をもち,隆帯貼付部に半截竹管文が伴っているものである。(No.819)は,頸部に地文以外の文様は見られず,胴部とは隆帯で区画し,逆U字状の隆帯が貼られている。

群馬県の三原田式土器と似た感じの土器もありました。

当遺跡では,阿玉台式期に搬入された周辺地域の土器や周辺地域の影響をみられる土器が加わって,土器組成が成されている。…… (No.1665)は,口唇部に深い沈線が周回し,口縁部に背割れ隆帯による眼鏡状把手を有し,胴部上半部に3本組の沈線による弧状文・蕨手文が施されているものである。器形や眼鏡状把手から,群馬県方面の影響が考えられる土器である。

三原田式土器は群馬県の赤城山麓近辺から出土する縄文中期中葉末の土器で、口縁~頸部周りに張り出す中空突起が特徴です。カッパ土器という愛称があります。

この時期の異系統の土器としては、このほかに大木8a式、中峠式や勝坂式の折衷土器が出土しており、火炎系土器も見られるようです。

加曽利E1式期古段階

(No.1045)は,加曽利E1式の特徴の一つである口頸部が膨らむ,いわゆるキャリパー形土器である。 …… (No.1045)は口唇部がくの字に外傾し,口頸部は内彎している。口縁に沿って2条の隆帯が貼られ,隆帯間と隆帯貼付部は押圧されて凹んでいる。隆帯下全面に櫛歯状工具による縦位の波状文が施されている。

次は、同じ土坑から出土した、特徴的な大きな把手をもつ土器です。

(No.1047)は,加曽利E1式成立を考える上で重要な土器である。大木8a式,中峠式,勝坂式系土器などが阿玉台Ⅳ式土器と伴出していることから,阿玉台Ⅳ式期の例とした鍛冶台遺跡や千天遺跡からは,口縁部文様帯の幅が狭く,隆帯による波状文が巡る大木8a式土器が出土している。この波状文を有する土器に中空把手が採用され,把手と把手を繋ぐ背割れ隆帯の区画を作ると,(No.1047)のように口縁部文様帯の上にもう一つの文様帯が重なり,口頸部の大きな文様帯が形成されるのである。

(No.1047)の胴部には地文の縄文だけがみられる。胴部に懸垂文以外の文様が施されておらず,口縁部に中空把手が採用され,文様帯が重なる口頸部の文様帯の構成となるものは,東大橋原遺跡,宮後遺跡,鍛冶台遺跡,土浦市東台遺跡などにあり,いずれも本段階の土器群と伴出している。

(No.1047)は,『日本先史土器図譜』の土浦近傍発見とされる土器にも近似し,この類型は古くから知られ,「加曽利E式の古い段階」のものとして有名である。

この土器の頸部には太い粘土紐による波状文の隆帯が見られます。塚本師也氏は文献[2]の中で、茨城県の那珂川中~下流域の加曽利E1式期の土器の特徴として、幅太い貼付隆帯による波状文を挙げています。

上:千天遺跡(文献[3])

下:坪井上遺跡(文献[4])

吉十北遺跡の近くの千天遺跡からも太い隆帯の波状文をもつ土器が出土しています(上)。また坪井上遺跡の土器(下)は口唇部の背割れ隆帯による渦巻文+太い隆帯の波状文+太い隆帯による胴部との区画、という構成がNo.1047と共通しています。太い隆帯の波状文はこの時期の茨城の土器の地域的な特徴だったと言えます。

つくば市 島名境松遺跡

加曽利E1式期中段階

第588号土坑から出土した2つの加曽利E1式土器です。

第588 号土坑から出土した土器には,次のような特徴がある。口縁部には,中空把手をもつもの,波状口縁のもの,平縁のものがある。口縁部文様帯は頸部を含む口頸部文様帯と呼ぶべきものとなっており,前時期より幅がやや広くなっている。このことに関連して,頸部文様帯をもつものはない。口縁部文様帯を縦に区画するものが3点あり,口縁部文様としてはクランク文,波状文,渦巻文,弧状文,剣先文などが施され,隆帯は背割れのものが多い。隆帯の貼付部に沈線を伴うものも多くなっている。胴部の文様は,地文だけのものと沈線による懸垂文が施されるものがあるなどである。

本段階の加曽利E1式は様々な型式の混合した組成から,口頸部が膨らむいわゆるキャリパー形深鉢を主体とする組成となり,一挙に斉一化が進んだものとなっている。阿玉台式や勝坂式などの影響を残したものはほとんど姿を消し,文様帯は口頸部と胴部の二つに分かれる。口頸部に背割れ隆帯による文様を,胴部に沈線による懸垂文を用いることが多くなっているのである。

加曽利E1式期新段階

第577号土坑から出土した2つの加曽利E1式土器です。

本段階の加曽利E1式はさらに斉一化が進む。中空把手,環状把手,眼鏡状把手をもつものは少なくなり,口縁は小波状を呈するものや平縁を呈するものが中心となる。口唇部は指頭押圧されたり,沈線により凹んでいるものが多い。隆帯は背割れ隆帯の系統のもので,中央部にやや深い沈線が施され,2本組に見えるものも多い。ほとんどの隆帯貼付部には,沈線が伴っている。中型土器の口縁部文様帯は頸部を含むものは少なくなり,幅が均一化する。口頸部文様帯が上下に分割しているものも,ほとんどなくなる。隆帯による弧状文や波状文が口縁や頸部の隆帯に達することによる区画文や,波状文の端部が渦巻状となり区画文となるものも出現してくる。

浅鉢

口縁部太い沈線で文様描画 外・内面横位の磨き

外・内面丁寧な磨き 口唇部肥厚 背割れ隆帯貼付による横位の5単位の文様描画 口縁部外・内面赤彩痕

缶バッジの土器

生涯学習館の事務室でクイズ用紙を貰って、展示品を見ながらクイズに回答したら、土器の写真が入ったマグネット付きの缶バッジを頂きました。見出しの写真はこの缶バッジです。実物の展示はありませんでしたが、この缶バッジの土器もご紹介します。

4単位の背割れ隆帯による中空把手 背割れ隆帯で文様帯2分割 区画内沈線文で充填 頸部無文帯 胴部を周回する3本の沈線を伴う隆帯で区画 胴部単節縄文RL(縦) 2本の沈線による連続山形文 底面網代痕

庇状の背割れ隆帯で口頸部2分割 庇部に渦巻文を持つ3単位の突起 口縁下半部把手から垂下する2条の隆帯で区画 区画内沈線文で充填 胴部単節縄文RL(縦)施文 底面網代痕

4単位の中空把手 隆起帯による渦巻装飾 隆帯に沿って有節沈線 地文に無節縄文L(縦) 底面網代痕

文献[1]を読むと、吉十北遺跡からはこの他にもまだユニークな形の色々な土器が出土しているようです。いつかまたそういう土器も見る機会が来ればいいなと思います。

鉾田市生涯学習館「とくしゅくの杜」の皆様に深く感謝いたします。

最後までお読み頂き、どうもありがとうございました。

参考文献

[1] (公財)茨城県教育財団「茨城県教育財団文化財調査報告419:吉十北遺跡 勘十郎堀跡」(公財)茨城県教育財団 (2017)

[2] 塚本師也「那珂川流域の加曽利 EⅠ 式初源期の地域差」研究紀要/とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター [編] 24 (2016): 9-30.

[3] (公財)茨城県教育財団「茨城県教育財団文化財調査報告384:千天遺跡」(公財)茨城県教育財団 (2014)

[4] 坪井上遺跡発掘調査会「坪井上遺跡」(1997)

鉾田市生涯学習館「とくしゅくの杜」

所在地:茨城県鉾田市徳宿1261番地1

休館日:月曜日(休日にあたるときはその翌日)、年末年始

閲覧時間:AM 9:00~PM 5:00

料金:無料

紹介動画:ほこたの歴史『とくしゅくの杜』を調査してみた件