【読む焚火 その9】仙台駅前での焚火が一体何だったのか言葉にしてみるという苦行、あるいは、「他人と共にいることを受け取った自分たち」へのラブレター。

序

あー、何度目だろうか、書き出すのは。3回?4回?5回?いや「書かなきゃ」と思ったことを含めれば、10回は超えている。そう、書かなければいかんのだ。そして書こうとチャレンジはしてきたのだ。期間中に断片的に自分が出してきた言葉をペタペタとコピペしたり、あるいは他の誰かの感想をペタペタとコピペし、入れ替えして、あれして、これして。しかしながら、10/10の社会実験が終わってから、それらの断片が「保存」ボタンを押されることはついぞ無く、今日に至っている訳です。

10日ほど経過して。

各所でそこそこに注目を集めた熱に浮かされたような18日間を終え、普段通りの生活に戻っています。いや、実は、水面下で動いているものも含めて、激変はしていたりします。コラボレーションのお申し出があったり、新しく知り合った方々もいるし、僕自身への転職のオファーがあったりもしたし、自分で新たに始めようと思って始めたこともあるし、実際に始めたものもある。それに先週末には元の秋保の河原で焚火だってしたしね。駅前街焚火が終わっても、やっぱり忙しくしているし、以前通りの生活に戻ったとも言えるし。

が。

が。決定的に何かが変わってしまったような感じで。恥ずかしげもなく言えば、「アレ以降」と「アレ以前」では自分にとっては随分と世界が変わってしまった、と一旦仮置いておこうと思う。そして自分は、それについて考えねばならないと、思っています。割と命をもりもりとかけて考えないといけない、と思っている。なぜかと言うと、駅前での焚き火体験を考えることが、自分が生きることと関わっている様な気がして。あえて縮減して言うならば、職業として、人や組織、会社、キャリア、に関わってきたものとしての、一つとして、「アレ」はあり、それに自分は答えを与えなければいけないし、自分はこれから、そこから立ち上がってくるものと共に生きていく事になろう、と、割と大げさでなく感じているのです。たとえ、自分の職業人生を蹴り上げるような事になっても。

結論

ハシゴを外すようではあるものの、この文章はおそらく結論に行きつくことがない、という結論を持って終わるような気がします(一応書き終わったが)。そして何よりも、この文章は戯言以上になりようがない、という事を自分は知っているのですが(だって書き終わっているので)、そしてこの文章は「駅前焚火の意味」のような姿を偽装しながらただ単に、僕の極私的感想文でしかなくなるのですが、それが「あの場」を語るために僕が苦闘の末に取りうる最善の方法である故に、分析や論考のような方法論では語りえないものである故に、こうして総括出来ない混乱を混乱のままに出すこと、くれぐれも事情をご斟酌頂きつつ、お許しいただければ幸いに思う所存でございます。

さて。

昨日、とある経営者団体の会合に参加してきました。そこであるベンチャー企業経営者の講話を聞きました。超有名なその経営者は、超賢く、超優秀で、超若くて、超エネルギーにあふれる方でした。そしてそのあふれるばかりのパワーを用いて、現実を変えている方でした。その方の話を聞きながらなんとなく思ったんですよね。「ああ、やっと焚火の事が書けるかもな」と。なぜ、そう思ったのか、多分そこら辺に鍵がある様な気がして、そんなことで、筆を取っている次第であります。

僕たちは焚き火をした。

そう、僕たちはほんの束の間、見ず知らずの人達同志、のべ931人が仙台駅前で焚き火を囲んだのです。そして、それだけなのです。

それは、仙台駅前という、普段ならありえない場所で行われたので非日常的な感じだったかもしれない。人によっては初めて体験する裸火だったかもしれない。人によっては街中でちょっとしたアウトドア気分を味わえるものだったかもしれない。人によっては丁度良い暇つぶしだったかもしれない。人によっては寒いから暖かく感じただけなのかもしれない。人によっては疲れた足をいやすためのちょうどよいベンチだったのかもしれない。

そう、ただそれだけ。でも、そこでは何かが起こっていなかったか?

18日間、ほぼ毎日、輪の真ん中にいた自分にはそう感じられて仕方がないのです。そしてそれは、自分だけではなくて、参加した方はもちろん、写真や動画を見れば、誰もが感じることではないか、と思うのです。

何が起きたの?

そう、こんな事が起きた。それは、多くがそれまでに会ったこともない、知らない者どうしだった人たちが作る驚くような景色だった。

結果起きていたことように思えること

相方の山ちゃんこと、山崎賢治さんは、こんな風にそれを表現しました。

・誰もが何気に足を止め,今ココの自分のコトバを声にできる場が。街の往来のど真ん中で焚き火とベンチと火守の存在で日常の中に対話が成立する場を意図的に提供しうる事をやってみせたのだ。

・ターミナルな街の駅のド真ん前。そこはあくまで通過点であり商売やビジネスといったある種の思惑や思考・・「みずから」が最もせめぎ合う交差点みたいな場所。そこに隠れたみんなの「おのずから」を引っぱり出す焚き火の炎と暖かさと「おのずから」でいいんだよっていうbeingで佇む火守。(ご丁寧に背中には「ちょっと座ってく?」なんてメッセージも書いてあるし・・・)駅前のどこかにこんなスポットが1つあるだけでそのプレゼンスで街が優しくみえるようになるのかも・・・

・対話促進装置としてのたき火(厳密に言うなら&たき火+置きベンチ)+火守が往来にあることの意味をさらに探究しましょう。なんか多くの人が秘めているコトバが行き場を無くし呪いになる前にスッと引き出して祝福に昇華させまくる・・それを辻説法のごとく(説法はせず聴くだけだけど)

みんなのコトバを引き出してあげていくような。そのままを受け取ってくれるヒトの気配を多くの人が感じられるようになったらその街はきっと優しい空気を醸し出していくハズですよね。

確かにその様に思う。でも、もっと何か深い奥底で起きていることがあるような。。。

誰もが感じる事とは?

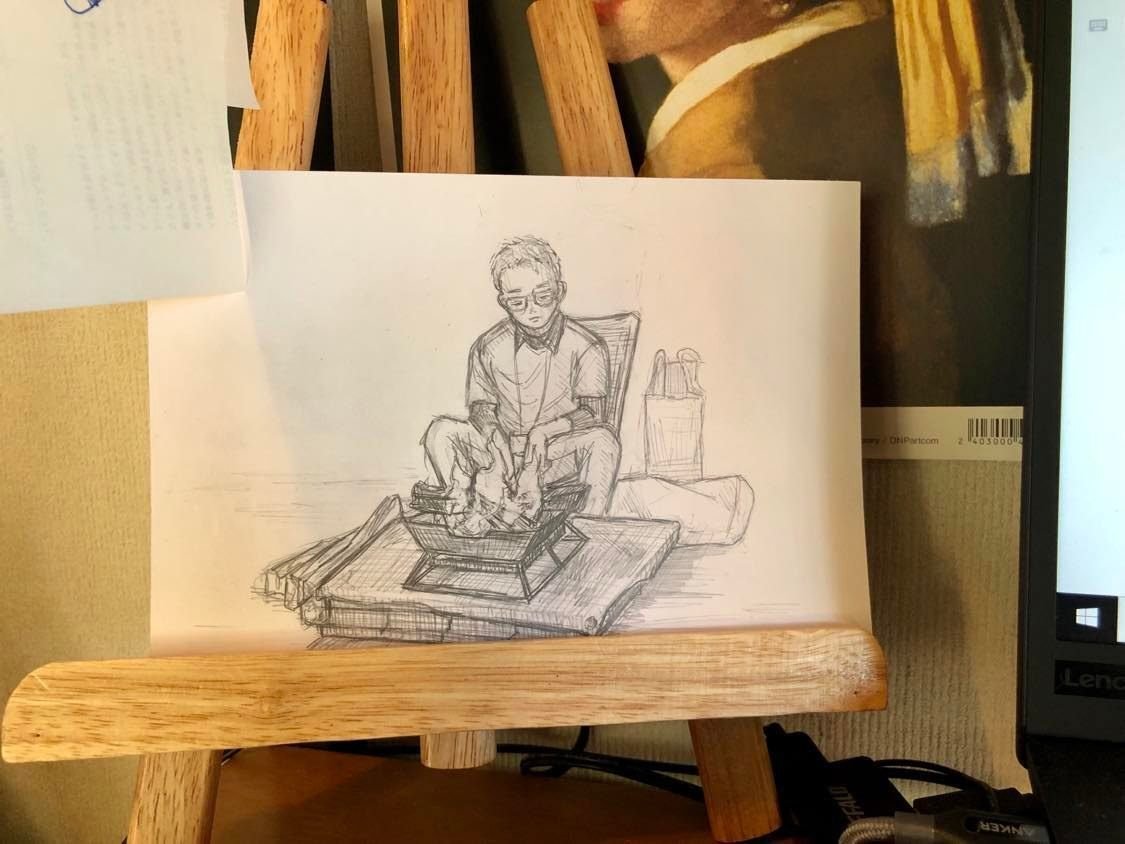

それは何なのか、そしてそれは、どうして「誰もが感じるものなのか?」、僕はどうしてもそこにアクセスしたくて仕方がなくて、期間終了後、何度も何度も自問自答してきたのですが、それを思う度にこのイラストが脳裏をよぎります。

写真は、僕が、名前も知らず「左利きの女の子」と呼ぶ、デザイナーの女性がある日イラストブックを開いて、たまたま隣に座った同世代の子たちを描いたものです。そのタッチ、表情、書き姿の有り様が、目に焼き付いています。この絵は「左利きの女の子」が描いた作品だけど、僕にはあの場が、あの子にこの絵を描かせた、という風にしか思えないし、より言うならば、場がこの絵描きの子と、隣に座った同世代の子をあの場に呼んだとしか思えないのです。

何が話されていたのか?

また、僕が交わした会話の中で一番印象的なのは、ある女子高生との会話でした。そして、その会話はあの場で交わされたどんな会話よりも、豊かな会話でした。普段、僕がドップリと身を浸しているビジネスの世界などでは感じることの出来ない喜びがあふれる会話だった、と、正直に白状してしまおうとしています。

「いや、まじキツイっす。推薦入試の一次もあったし、バイト代は15日間支払われないし、ゴリゴリにメンタル削られてるんですよー」

「そうか。そうなんだー」

かと思えば次の瞬間、

「丸亀製麺行きたい。丸亀製麺はぜったい、ざる、を食べるべきだと思うんです」

「マジで?そうなんだー。」

そんな会話。この子は、記憶する限り、3日間、駅前の焚火の場に足を運んできました。なぜなのか。そしてなぜ、自分はこの会話の時間に豊かさを感じてしまうのか。なぜ、こんな会話が、交流らしきものを、強制もせずに生んでしまうのか。

承前 ~場、焚火、対話~

僕はたき火ティーでの場を、これまで単に「焚火」と言わずに、おそらくほとんどの場合「場」という言葉を変奏させながら表現してきたと思っています。それは、僕たちがやろうとしてきたことが「焚火」ではなくて、「場」を持つこと、というハッキリとした意図があったからです。

そもそも、僕には、焚火を続けてきた理由がありました。あるところでそれをこんな風に語っていて、その言葉は僕自身が今でも思っている事でもあります。

50回近く、のべ恐らく250名位の方と焚き火を囲んで自分が気付いたことは、ほぼ皆が「ああ、今日は幸せだったー」とか「うぅ、なんだこれはー」みたいなうめき声(笑)をあげて帰っていく、ということ。どうやらすごく「幸せ」を感じているようなんだよ。ただ火を囲んで、その時間を共有することにさ。

「幸せ」って言葉にすると簡単だけど、普段の生活の中で皆、それを求めて必死でがんばってる訳じゃん?だけど実際にはなかなか感じられない。というか、多分ある意味で僕らは「幸せ」が何か気付いていない。だけど、焚き火の場でどうも皆それに気付いていくように見える。皆、あるいは自分をよく見ることで気付いたのは、焚き火越しに他人と、そして何より自分と対話をすることで、多分皆「自分と出会い直して」いるってこと。というか、束の間「自分に還っていっている」。そう感じて仕方がない。そして、それが帰り際、皆が声にしていく「幸せだった」という言葉なんだと思う。

自分はその経験をより多くの人とシェアするために、バカみたいに焚き火を焚いてる気がするよ。

そしてそれを「対話的」であると言ったり、焚火を「対話装置」と言ったり、焚火と対話を結び付けて語ってきました。これまた今も変わらず思っていることです。そしてこのことを、「概念的にではなくて五感で」「ばたばたとではなくゆっくり」「考えるのではなく、感じる」形で用意したい、と設えた場が、あの駅前での場でした。そして、そのことを少しでも、理解していただきやすく、かつ、運営に関わる自分たちの言葉としてスっと落ちるものをと考えたのが、「ちょっと座ったら?」というコピーと、このレターでした。

僕が真ん中に置きたかったもの。

ちょっと座れる場所を、あの場で作り、期間をやり終えて、思うのです。

それは、本当のことだった、と。そして心を揺さぶった、と。

幸福であるとか、意図した場とか、対話とかいうものを周辺に置きながら、僕は一体何をその真ん中に考えていただろうか、と思うのです。あるいは、何を信じていたのか、いや、何を信じようとしていたのだろうか、と。そこにあった火は一体なんだったのか、と。

で、思うのです。

それは、シンプルで本当のことだった、んです。僕にとって。

余計な脇道に入りそうになる引力がものすごいので、ここでこのクソ長い文章の結論めいた雰囲気のある僕の中から出てくる想いを出してしまうと、

それは、そこにただ他人がいてくれることを受け取る、という発見の温もりじゃないか?と。

それは、人がただそのままで、そこにあることの、途方もない力。

そしてそれは、誰も誰かになる必要がない、ということ。

全員が全員のままOKだ、ということを全力で伝えたい気持ち。

誰になる必要もなく自分であることを引き受ける人達が、同じように他者を受け取って、生きている世界。

分断は当たり前じゃない、という事と、その世界は既に今ここにある、という事と、今ここにある以上それは見えるように出来るはずということと、それをどうしても皆で一緒に見たい、ということ。

そして、周囲がいかにそれを諦めていても、自分はそれを絶対に諦めることが出来ない、ということ。

のようです。

時間を巻き戻して。

以下は、社会実験の場の構想中に、僕が今回の社会実験の事務局さんに、自分たちのしていることの意図を伝えるために書いたメールからの抜粋です。ハッキリと言いますが、自分に対して「クソでもくらえ」と思います(笑)

おおよそ、焚火を通して僕がやっていることは、「人と(に)関わること」であり、もっと言えば、あまり声高に行ってないですが「人の変容」を対話の(誤解を恐れずあえて言えば)メソッドを用いながら促していくこと、その先に、そういった焚火的というか対話的な要素を実装した人材がこれまで的でないこの後の社会の課題を解いていくような場とする事を企図してます。焚火は、かなり有効ではあるものの、単なるツールだと思ってて。どちらかと言えば、対話と、それによる生まれる参加者の変化が重要で。

ビジネス自分

僕はここ20数年ばかしビジネスの世界で生きてきました。結果会社の役員なども仰せつかっています。上記の文章なんかは、その人生の粋を集めたような傑作で、中途半端な職業意識とプロフェッショナリズムと、重苦し気なビジネスタームの錬磨からからくる「そこそこ感」に満ちた鈍重な自分の文学作品としてクソ褒めたい気持ちにすらなります。

実は以前、このnoteで書いてアップして一瞬で消した文章があります。それは「お世話になっております世界」というタイトルのテキストでした。そこで自分が何を言いたかったかはよく分かりませんが、要は、「お世話になっております」という言葉でログインしていく世界、つまりビジネスの世界に対する不信のテキストだったのです。そして、それはおそらく自分自身に対して向けられた不信のテキストだったのです。そして故に、僕は書いたものに恐怖を抱き、出したい気持ちを持ちながらもその記事を削除したのです。

ここで最初に書いた、この文章を自分が書けると思った理由に戻ります。昨日、ベンチャー経営者の講演を聞いたことがきっかけだったと書きました。この方は、とんでもなくスーパーな方でした。おそらくこの経営者のような叡智に辿り着くには、とてつもない量の努力が必要だと思うのです。ビジネス界で好まれる稲盛哲学で言うような「誰にも負けない努力」が。そして、運や縁、そして何より滾るような現実変革への意思が。ビジネスに生きてきた者の端くれとして、この事の凄まじさには圧倒され気圧されると同時に背筋が伸びる思いがします。もっと言うならば、感動もします。こんなにも美しいロジック、崇高な意思、圧倒的な当事者意識。そしてその結果として、彼のような一部の優秀なビジネスパーソンは常人には見えない、というか登る体力がないために見る事が出来ない「世界の叡智」に導かれ、世界を変革していくのではないか、と。それは経済的価値となるし、その価値は、人々の暮らしをアップデートしていくものになると思います。

だけど。

だけど、思うのです。そういった類の迂回ルートを通らなくても、より単純なる世界がそこに無くないか?と。件の女子高生はすでにその世界に住まって生きてしまっていないか?あっけらかんと。ごく当たり前に。そして、それはその高校生だけではない。僕のように苦悩に塗れて生きているかのように錯覚しているすべての人が既に、フルカラーのそれぞれの現実を実はフルHDで生きている。

そこでは、誰もが既に、個別でありながら繋がっている。いや、つながっていることを知っている。

僕には、あの駅前での焚火の場は、苦難の末に辿り着く世界に、と言うか、最初からそこに繋がっている、と言う叡智に、光速で、一瞬でアクセスできる術と思えてしまって仕方がないのです。

なんだよ、願う世界、本当のこと、はそこに現れているじゃねーかよ。呆れるほどあっけらかん、と。

ただし、それはそれでもやはり通り過ぎるだけ、という、別の切ない事実とも実は絡み合いながら。

1枚の絵。

1枚の絵があります。「左利きの女の子」が最終日前夜、に書いてくれた絵です。

皆を幸せに出来た幸福感。幸福な人達に触れ続けられた幸福感。暖かい存在として認知してもらった喜び。何にも代えがたい喜びに満ちた自分を、この絵からもらいました。

自己満足?YES。壮大な自己満足です。

ただ、そこで感じた気持ちから離れていってしまっては絶対にダメだ、と確信する自分がいるのです。そして本質に繋がりたい。それを知るための探究がしたい。自分の創造性を解き放ちたい、という自分が。

そしてこうした言葉が浮かんでくる。

生きる事は本来喜びであることをいつも知っていて「生き延びる」に入り込まないこと。

感謝はするのではなく、湧くもの。願いから現実を創造する力。

自分は存在としてあるだけで豊かであること。自分は、既に内なる衝動を表現している、ということ。自分は、ただそこにいるだけで価値を発揮できる、と確信すること。そこから始めなければならないこと。そして、そこから求めなければならない、ということ。

そして、すべてのあらゆる人にそうあって欲しい、と思うこと。

人生という対話

街の焚火で目撃したのは、生まれた瞬間に消えてなくなる個人的な喜びの体験であっただけ、とも言えるんです。てか、そうでしか無いような気がします。「場がどうした、こうした」という表現は使いはするものの、それは実は、自分個人の実感以上でも以下でもないのです。ひろゆき風に言えば「それはあなたの感想ですよね?」的現象。

YES。ザッツライト。

だが。だがね、おおよそ人生において「あなたの感想」以外に重要な事はあるのだろうか?そして「あなたの感想」が無効な世界に一体なんの意味があるんだ?

そして、それは個人的であるが故に、街での焚火であろうが、山奥での焚火であろうが、焚火であろうがなかろうが、仕事の場で、友との語らいの場で、家族との日々の場で、この後生きていく自分の中に湧き上がってくる一連の対話的探究としての暮らし、なのだろう、と思います。

そしてまたそれは、やはり生まれては消えるような儚さのエネルギーなのだろうとも思ったりもするのです。それは、やはり通り過ぎるだけだからの美しさも称えている、と思わずにはいられなくて。バタイユならば「フォルス」というだろうし、ニーチェならば「デュオニソス的」というかもしれないし、ポストモダンならば「スキゾ的」というのかもしれない。宮澤賢治であるならば、私という現象の一瞬の青い明滅。

結局、確たる器を持たないままに、人生という名の対話の中にこの身を差し出して、その場で生起する出来事に出会い続けるしかないのだと思うのです。ただしその場を信じ願い続けながら。そしても、場合によってはやはり、ただ通り過ぎながら。その「私は私のままにただ単に生きていく」という、馬鹿らしいほどシンプルな対話を続けさせてくれる勇気をくれた場が、あの焚火場だったのだろうと思うのです。

そして今日もまた、

今日のこの今現在、対話ではなく討論により、他人を考えるのではなく自分の不安と恐れにより、身体ではななく頭の知恵により、感じるのではなく頭で練られた戦略により、僕の目の前には、不都合が現実が、対話的でない手触りの事象が溢れかえり、身体と心を打ちつけて来ます。そしてそれは、僕だけに起こっていることではないでしょう。

だから、あそこから始めないといけないと思うのです。18日間、仙台駅前に、本の束の間姿を現して通り過ぎていった「他人と共にいることを受け取った自分たち」という場所から。

これは僕の感想だし、僕が切り取った僕の物語です。だけど、言葉の焚火の著者で盟友の大澤真美がこう言った通り、やはりそれは、あなたの物語なのだ、と思うんです。

ここで起こっていることは、大石豊という1人の人間のことであり、わたしのことであり、あなたのことであり、みんなのこと。この社会実験の喜びも、苦しさも、みんな、「わたしたち」のことだ。

結局、対話とは、ここでいう「わたしたち」を一人一人が生きていることを知るための行為全般であり、今ここで「あなたがそうしてそこにいること」なんだ。

この文章が、どうにも、いつまでたっても真ん中にたどり着かない感じがするのは、その周辺を漂っているような気がするのは、それは一人ではその真ん中が埋められないから、という事なのだと思います。

だから、切実に思うんですよ。単純に自分の自己満足でしかない願いから思うんですよ。「ちょっと、ここに座ろうよ」と。そして「あなたの事を話そう」と。

それは、あなたの「space」があって初めて生まれる「space」の物語だからなんですよ、と。例えばそれが、明日はまた、近くない他人に戻るような結果であっても。

出会った人も、出会ってない人も、出会いそこねた人も、これから出会う人も、全員にサンキュー過ぎてどうしようもなく、これをしたためましたよ。そしてこれはこうして唐突に終わるのだ!

いてくれてサンキュー!

豊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?