非日常で自分を満たす生き方から、日常の中で幸せを創出する生き方に転換する

最近『こうやって、考える。』を読了しました。『思考の整理学』が代表的な著書の1冊である、外山滋比古さんの近著です。

さて、この本の中で最も印象に残った一文がこちら。

どんな小さなことでもいい。自分の生活の中にひそんでいる未知なものを見つけ出して、それをもとに自分の"知見"を創出するーーこれが"知的"である。(同書P23)

振り返ってみるとコロナ以前の私たちの社会には、面白いことや楽しいことは、どこか遠いところーー非日常の中にあるという前提があったのではないかと思います。

ですが今、わたしたちは、気軽に旅行に行けず、美味しいものを気心の知れた仲間たちと食べながら談笑することもままならず、好きなアーティストのコンサートは開催されず・・・。私たちを楽しませてくれていた非日常は、いつ戻ってくるかわからず、しかも仮に戻ってきたとしてもそれは今までと全く同じとはいかなそうです。

こんな状況に置かれている私たちにとって、件の一文における著者の主張ーー日常の中にだって、面白いものや知的好奇心をかき立てる何かが、いたるところにちりばめられているーーは、示唆に富むものだと思うのです。非日常に身を置くことで自分を満たす生き方から、日常生活の中で主体的な幸せを見出す生き方に転換するための視点です。

たとえばそれは、自分で料理をつくることかもしれないし、散歩かもしれなません。本を読むことだっていいし、英会話が話せるようになるように努力することだってすてきです。あるいはまた、自室を快適に保つ掃除かもしれませんし、家族と過ごす時間かもしれません。

このように、自分が生きている半径5メートルの世界の中に、自分の心を満たすためのきっかけはたくさんあるのではないかと思います。

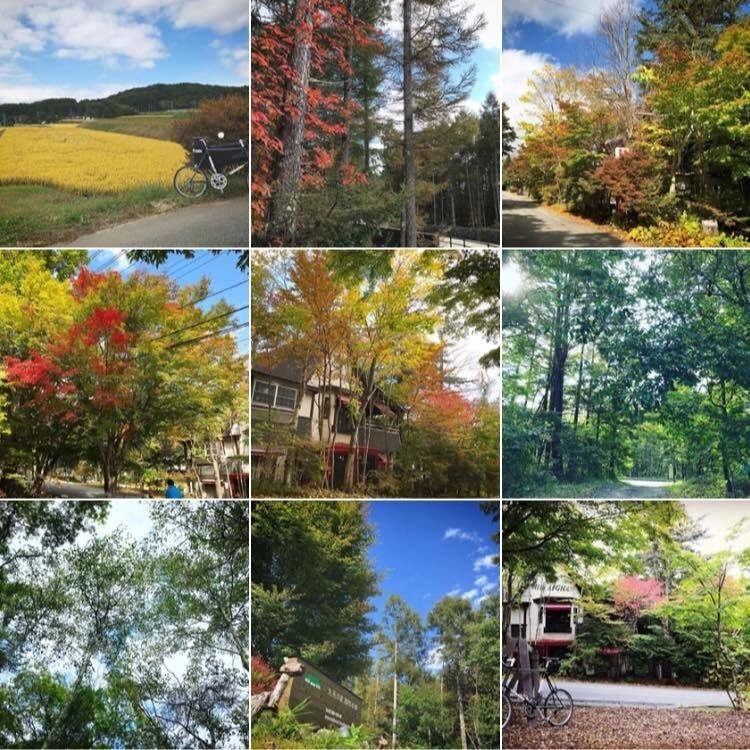

例えば最近、ふとしたことから自分の身の回りの物事の、心が動く瞬間をスマホにとってFBにアップするということを1ヶ月半ほど続けています。取るに足らないことのように思えることでも、続けてみると小さな幸せがいたるところにあることを実感します。

そんなことを考えながら、この半年間を振り返ってみると、そもそも自分の生活全般を、心地よいものへと変えていくことそのものがーー別の言葉で表現すれば、自分の理想とするライフスタイルや生き方へと少しずつ近づけていく課程そのものが、実はとても素晴らしいエンターテインメントなのだということに気づきました。

本書にもこのような一文があります。

日常生活の改造なくして知的生活はあり得ない。一日一日の生きかたにすべての文化の根源がある。 『こうやって、考える。』P125

自分の手で生活の中のまず1つを整えてみること。そのプロセスの味わうことによって得られる気づきや心境の変化をもとに、もう1つ何かを変えてみること。こんな一見取るに足らないことを楽しみながら続けることが、自分の人生を、そしてよりよい社会を築いていく源泉になるのではないかと思いました。

これからも、理想とするライフスタイルへと続く階段を一歩ずつ上っていくこと、そのものを自分オリジナルのエンターテイメントとして楽しんでいきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?