【解説】マロラクティック発酵ってなに?

ワインにおいて発酵と言えば、通常は糖からアルコールが発生するプロセスのことを指しますが、実はワインには「第二の発酵」があるのです。

それがマロラクティック発酵(MLF)です。

MLFはリンゴ酸を乳酸に変える発酵であり、MLFを行う主な目的は

①酸を減少させる

②微生物的に安定させる

③香りや味わいに複雑さを与える

です。

また、アルコール発酵の主人公は酵母菌(saccaromyces cerevisiaeなど)ですが、MLFでは乳酸菌が主人公です。ワインに乳酸菌が関わっているというのは意外じゃないですか?

ちなみに赤ワインではMLFは基本的には行われていて、一部白ワインでもシャルドネ種やリースリング種などで行われることがあります。皆さん、絶対にMLFが行われたワインを飲んでいるはずです。

MLFはアルコール発酵ほどダイナミックなプロセスではないのですが、その分ちょ~~~~繊細なプロセスなんです。それではワインの”裏の発酵”とも言えるMLFについてさらに詳しくまとめていきます。

MLFの歴史

何事も歴史は大事です。Lallemand社(2005)を参考にしました。表で一気にいきます。はい、どーん。

ちなみにオーガスト・ウィルヘルム・フォン・バボはKMWという糖度の単位を発明しています。この単位はソムリエ試験などには出たりするのでしょうか。また、ミュラーは自身の名前の品種を開発したことでも有名ですね。実はMLFの発見にもがっつり関わっていたんですね。

MLFの目的

① 酸の減少

とりわけ冷涼な産地では、ワインの酸が高すぎて飲みにくいことがあるため、MLFは有効な手法です。

なぜ減酸が生じるかは図1を見てもらえれば分かります。赤丸で囲んだCOOHの部分が酸度に影響する部分です。簡単に言うと、この部分が反応の結果2つから1つに減っているので酸度が下がります。同時にpHは上がります。こんなことでも飲んでわかるほどに酸の様子が変化するのですから面白いですね。

② 微生物的安定化

これはどういうことかと言うと、微生物に汚染されるリスクが軽減されるということです。なぜなら、微生物が栄養源として利用しやすいリンゴ酸が減少するからです。リンゴ酸を多く残しておくと望ましくない微生物がリンゴ酸を栄養源に増殖し、ワインを腐敗させてしまう可能性があります。それならいっそ、リンゴ酸ははじめから使い切ってしまおうという考えですね。

とりわけ赤ワインは汚染されるリスクが白ワインより高いので、MLFが原則行われます。

また、この微生物的安定化には一筋縄ではいかない部分があります。先ほど、酸の減少に伴いpHが上がると書きましたが、pHは上がりすぎるとかえって微生物に汚染されるリスクが高まります。あと色調が悪くなります。ブドウのpHがもとから高い場合(pH>3.5)には注意が必要です。

ちなみに、ワインエキスパート試験やソムリエ試験などでブドウに含まれる酸として、多い順に酒石酸、リンゴ酸、クエン酸を覚えると思います。実はこれは特筆すべき点で、多くの果実はリンゴ酸がメインなんです。そんな中、微生物やブドウ自身が利用しにくく安定した酒石酸をメインの酸に据えてるブドウは類まれなる植物であり、比較的腐敗しにくい果実とも言えるんですね。このブドウの性質は、ワインがここまで人類に浸透した理由の1つとも考えられています。私はこういう話、めちゃくちゃ好きです。

③ 香りや味わいの複雑化

MLFと関連する用語として、バター、ナッツ、イースト、はちみつ、バニラ、なめし革、スパイス、トースト、土っぽい、などが挙げられますが、具体的にどのような変化が起こるかは乳酸菌株とブドウの成分によって様々です。

ちなみに、なぜ香りや味わいに変化が起こるのかというと、MLFの副産物として乳酸菌が様々な物質を分解、産生するからです。では、どのような副産物があるのか、次の章で見ていきます。

MLFの副産物

この章、かなり長くなってしまいました。ここで言いたいことを1枚の図で表すと図2になります。要はリンゴ酸→乳酸なんて単純な変化だけではないよということです。それゆえにMLFはワインに複雑さを与えもするし、腐敗させもするのです。

① ダイアセチル

MLFの副産物として乳酸菌が産生するもので最も有名なのはダイアセチルでしょう。ダイアセチルはバターやナッツのような香りに寄与します。

ダイアセチルの閾値は非常に小さく、シャルドネで0.2 g/L、ピノ・ノワールで0.9 g/L、カベルネ・ソーヴィニヨンで2.8 g/Lと報告されています(Martineau, 1995)。また通常、4 g/Lぐらいまでは好意的な香りとして受け入れられるのですが、5 g/Lを超えると欠陥になります(Bartowsky et al., 2004)。個人的には牛乳を拭いた雑巾みたいな感じがします。

ではこのダイアセチルはどのように合成されるのでしょうか。リンゴ酸の代謝経路を図4に載せます。ダイアセチルはα-アセト乳酸の酸化によって生成されます。実際、ダイアセチルが欠陥として現れる場合はMLF時の酸素過多が原因となっている場合が多いと思います。

さて、ダイアセチルは適量が好ましいということですが、どのような要因の影響を受けて増減するのでしょうか。これを把握しないとコントロールのしようがありません。ということで表2にまとめました。結構考えることは多いですね。

② エステル

MLFの過程で産生されるエステル類も存在します。中でも重要なものは乳酸エチルとコハク酸ジエチルのようです。ダイアセチルと比べるとかなりマニアックになってきました。

乳酸エチルは乳酸とエタノールのエステル化によって生成されます。フルーティー、バター様、クリーミーな香りに寄与するようです。また、口当たりも良くなるようです。閾値は110 mg/Lで、MLF前のワインでは5~8 g/Lほどなのに対し、MLF後のワインでは90~150 mg/Lにも上ると報告されています(Lloret et al., 2002)。

コハク酸ジエチルはフルーティーさやメロン香などに寄与するようで、閾値は1.2 g/Lとかなり低いです。

乳酸エチルとコハク酸ジエチルは比較的どの文献でもMLFによって濃度が上昇していました。

他にも乳酸菌株やMLF時の環境によって非常に多くのエステル類の量が増減します。また、乳酸菌株のエステラーゼ活性(エステルを分解する能力)に注目する文献もありました(Matthews et al., 2006, Matthews et al., 2007)。

個人的には乳酸菌のエステラーゼ活性はMLF時のエステル類の増加と相反するのでは???と思いました。実際、Matthewsら(2006)も検証が必要だと述べていましたが、後にエステラーゼがエステルの分解と合成の両方に作用していることが確かめられています(Sumby et al, 2013)。面白いですね。

③ グリコシドの分解

どんどんマニアックになっていきます。。。ごめんなさい。。。

グリコシドは糖が色々な化合物にくっついた化合物の総称です。糖の部分が結構大きいので、香り分子にくっつくと揮発しにくくなり、香りがしなくなります。

ブドウに含まれる香り前駆体にはこうしたグリコシドの状態で存在するものも多くあり、醸造の過程で糖の部分が外れてようやくワインの香りとして現れてくるわけです。”造ってみるまで分からない”というのはこうした要因が関係しているんですね。

乳酸菌もグリコシダーゼ活性(グリコシド分解能力)を持っており、モノテルペン、ノリソテルペン、ベンゼン誘導体(フェノールとか)、脂肪族化合物などを放出します。これらがどういう香りかというのは下記記事に多少載っています。

④ 硫黄化合物

ここからはさらっと触れますが、どれも深堀りすると大きな話になってくるので、いつか加筆修正できたら…

硫黄化合物は乳酸菌がメチオニンというアミノ酸を代謝して産生されます。MLFによって生じる硫黄化合物は主にメタンチオール、ジメチルジスルフィド、3-(methylsulphanyl)propan-1-ol、3-(methylsulphanyl)propionic acidの4つだそうです(Lerm et al, 2010)。これらはキャベツやタマネギのような香りを呈するようですが、多すぎると不快臭になります。

⑤ 窒素含有化合物

乳酸菌が放出する窒素含有化合物はワインの”ネズミ臭”と呼ばれるものと関わってきます。ネズミ臭はブレタノマイセスという酵母による欠陥臭として語られることが多いですが、乳酸菌、とりわけLactobacillus属もネズミ臭を出すことがあります。昨今は、欠陥とはいかないまでもダダチャ豆のような香りとして立ち現れているワインも多いので知っていてもいいかもしれません。下記記事が詳しいです。

⑥ 揮発性フェノール

ここでの揮発性フェノールは”フェノレ”と呼ばれる現象と関わってきます。フェノレもネズミ臭同様にブレタノマイセスによる欠陥として語られることが多く、動物臭、馬の汗などと表現される臭いをワインに付与します。90年代~2000年代前半のボルドーを飲むと、しばしばエンカウントできます。

原因物質は、

4-ヴィニルフェノール

4-エチルフェノール

4-ヴィニルグアイアコール

4-エチルグアイアコール

の4つです。

実際のところ、ブレタノマイセスが産生する原因物質の量に比べると、乳酸菌の影響はわずかのようですが、乳酸菌もフェノレに関与する可能性がある以上、どのような乳酸菌株を使うかはよく考えなければなりません。

フェノレに関しては恩田先生の寄稿がわかりやすいです。

⑦ その他

酢酸や揮発性脂肪酸、高級アルコールなども産生されますが、今回は割愛します。また、生体アミンの問題も見逃せません。生体アミンに関してはこちらの記事に譲ります。

これまで見てきたようにMLFは様々な化学変化を引き起こします。この変化はワインに良い影響をもたらすこともあれば、悪い影響をもたらすこともあります。

ワインに良い影響をもたらすためには、”どんな乳酸菌を使うか”がめちゃくちゃ重要です。また、もし野生乳酸菌を利用する場合は、今どんな乳酸菌が活動しているかを見極めることが肝要だと思います。そこで、ワインにはどのような乳酸菌が関わっているかを見ていきます。

いろいろな乳酸菌

乳酸菌とは乳酸を産生する微生物の総称で、ひとえに乳酸菌と言っても色々な種類があります。ただし、そのすべてがMLFに関与するわけではありません。なぜなら、ワインが高アルコール、低pHというある意味過酷な環境だからです。もともとブドウには、10⁴ CFU/mLの乳酸菌が付着していると言われていますが、この環境に適応できる乳酸菌だけがMLFを起こすことができるんですね。

ちなみに乳酸菌は亜硫酸に弱いので、MLF時に亜硫酸が多く残っていると誰も生き残れません。かわいい。

MLFに関与する乳酸菌を表3にまとめます。

どの種が優勢になるかは様々な要因の影響を受けますが、一般的にpH<3.5ではO. oeni(オエノコッカス・オエニ)が優勢になります。O. oeniは品質・耐性の観点からも優秀なので、市販のMLF用乳酸菌としてしばしば使われています。

pH>3.5では幅広い乳酸菌種が活動できますが、ほとんどがワインの品質に悪影響をもたらすと考えられていました。しかし、近年はLb. plantarumなど、一部のラクトバチルス属も注目を浴びています(du Toit, 2011)。ラクトバチルス属でも円滑にMLFが進み、なおかつO. oeniとは異なる香り物質を産生するものがあることが確認されています。

また、MLFと言えばCO₂の発生を伴うのが一般的ですが、これはO. oeniなど、ヘテロ型発酵を行う乳酸菌が活動しているためです。しかし、一部のラクトバチルス属やペディオコッカス属はホモ型発酵という発酵を行って乳酸を産生します。ホモ型発酵ではCO₂の発生を伴わないので、CO₂が出ていないからと言って、MLFが起きてないというわけでもないのかもしれません。(ややこしい日本語‼‼‼)

さらに乳酸菌によって産生する乳酸の形が異なります。乳酸にはD体とL体があり、これらはちょうど右手と左手のような鏡写しの関係になっています。化合物によってはこの違いがとんでもない影響を引き起こすことがありますが、乳酸に関してはD体だろうがL体だろうが安全性には問題がないとされています。

MLFを行うタイミング

乳酸菌の種類がMLF後のワインに影響を与えることを見てきましたが、MLFを行うタイミングでもいろいろと変わってきます。

基本はアルコール発酵後にMLFを行い熟成へと移行するのですが、手法としてコ・イノキュレーション(共発酵)や樽内MLFなども存在します。

これらの特徴もまとめてみました。

コ・イノキュレーション

以前は、アルコール発酵後にMLFを行うことが推奨されていました。早い段階でのMLFは酢酸や(D)-乳酸の過剰な生成を促進したり、酵母や乳酸菌がスタック(発酵が停止してしまうこと)する危険性があると考えられていました。しかし、現在ではアルコール発酵中(酵母添加から24hか48h後)に乳酸菌を添加してMLFを開始する、コ・イノキュレーションという手法が存在します。

この手法の利点は、マスト中の栄養物が多いかつ低アルコールの段階で乳酸菌を添加できる点にあります。これによってより短時間でMLFを完了させることができます。また、野生乳酸菌やブレタノマイセスに汚染されるリスクを低減できます。

コ・イノキュレーションはワインの香りについても変化をもたらします。一般的にフルーティーな香りが増し、バター様の香りが低減すると言われています。これはアルコール発酵中の還元的な環境のためにダイアセチルがアセトインや2,3-ブタンジオールに還元されるためと説明されています(Versari, 2016)。

コ・イノキュレーションについてはこちらの記事でも詳しく書かれていましたのでおすすめです。

樽内マロラクティック発酵

タンクではなく、樽内でMLFを起こす手法もあります。これもまた、ワインに違いが現れるようです。

Izquierdo-Canãsら(2015)の研究では樽内MLFはステンレスタンクでのMLFと比べて速やかに進行しています(図5)。

ワインの風味に関与する化合物についても、樽内MLFワインのダイアセチル濃度はタンクMLFワインの半分でした。これは滓との接触によってダイアセチルの還元が進んだからと説明されています。樽内MLFではバニリンも少ないです。

逆にコハク酸ジエチルをはじめとするコハク酸誘導体の多くは樽内MLFワインの方が濃度が高い傾向がありました。また、スパイシーさに寄与するメトキシフェノール類やココナッツ香に寄与するウイスキーラクトン、カラメル様の香りに寄与するフラン系化合物も樽内MLFの方が高かったです。

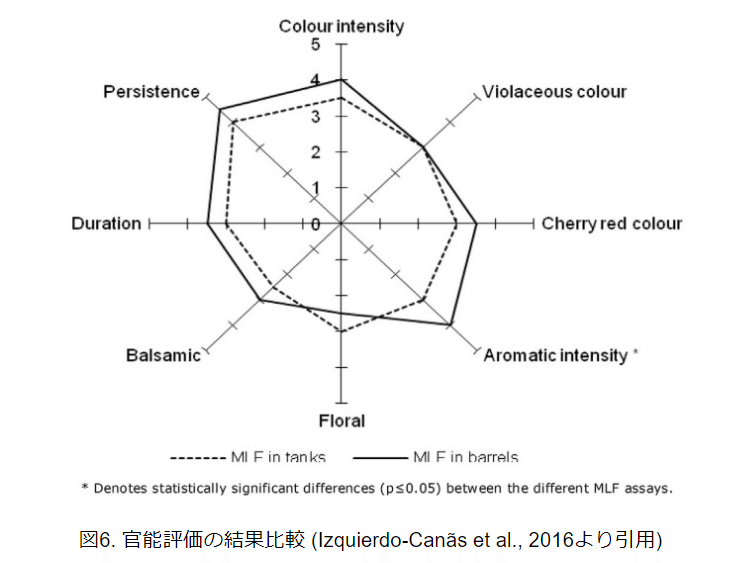

官能評価の結果は図6に載せます。総合的に見て樽内MLFの方が高いスコアを記録していますね。

基本的に樽内MLFで品質が変化する理由は

①樽内でのマイクロオキシジェネーション

②乳酸菌のグリコシダーゼなどの酵素と樽由来抽出物の相互作用

に因る場合が多そうです。

以上の結果はあくまで1つの実験結果なので、矛盾するような結果も存在すると思います。さらなる研究が求められますね。

ちなみに樽内MLFを管理するのは作業性の観点から見るととても効率が悪いので、実施するには現実的な問題と相談しながらでなければなりません。

まとめ

MLFについてできるだけ包括的にまとめようと試みましたが、まだまだ書けることはあるように感じました。特に乳酸菌そのものの性質についてはもっと言及したかったですが、膨大な量になってしまいそうでした。

こんなにも奥深いMLFというプロセスですが、一般的な醸造学の教科書、専門書でも意外とあっさりとしか取り上げられていないことが多いんですよね。(もちろんワインの微生物学に特化した専門書はがっつり取り上げられていますが。)

ずっとそれを不思議に思っています。

あと、MLFってアルコール発酵ほどドラスティックな変化ではないせいか、感覚的なものと結びつきにくいんですよね。それで理論的な部分を固めたいという思いもありました。

どちらかというと自分自身のために書いた記事ですが、他に参考になる方がいたら幸いです。

参考文献

Bartowsky, E.J., and Paul, A.H. "The ‘buttery’attribute of wine—diacetyl—desirability, spoilage and beyond." International Journal of Food Microbiology 96.3 (2004): 235-252.

Izquierdo-Cañas, P. M., Mena-Morales, A., and García-Romero, E. "Malolactic fermentation before or during wine aging in barrels." LWT-Food Science and Technology 66 (2016): 468-474.

König, H., Unden, G., and Jürgen, F. "Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and in Wine." Springer, Cham (2017)

Lerm, E., Engelbrecht, L., and du Toit, M. "Malolactic fermentation: the ABC's of MLF." South African Journal of Enology and Viticulture 31.2 (2010):186-212.

Lloret, A., Boido, E., Lorenzo, D., Medina, K., Carrau, F., Dellacassa, E., and Versini, G. "Aroma variation in Tannat wines: Effect of malolactic fermentation on ethyl lactate level and its enantiomeric distribution." Italian Journal of Food Science 14.2 (2002): 175-180.

du Toit, M., Engelbrecht, L., Lerm, E., Krieger-Weber, S. "Lactobacillus: the next generation of malolactic fermentation starter cultures—an overview." Food and Bioprocess Technology 4.6 (2011): 876-906.

Martineau, B., Terry E.A., and Thomas, H. "Effect of wine type on the detection threshold for diacetyl." Food Research International 28.2 (1995): 139-143.

Matthews, A., Grbin, P.R., and Jiranek, V. "A survey of lactic acid bacteria for enzymes of interest to oenology." Australian Journal of Grape and Wine Research 12.3 (2006): 235-244.

Matthews, A., Grbin, P.R., and Jiranek, V. "Biochemical characterisation of the esterase activities of wine lactic acid bacteria." Applied Microbiology and Biotechnology 77.2 (2007): 329-337.

Lallmand, ”Malolactic fermentation in wine”, 2005, archived 2012-09-15 at the Wayback Machine

Sumby, K.M., Jiranek, V., and Grbin, P.R. "Ester synthesis and hydrolysis in an aqueous environment, and strain specific changes during malolactic fermentation in wine with Oenococcus oeni." Food Chemistry 141.3 (2013): 1673-1680.

Swiegers, J. H., Bartowsky, E. J., Henschke, P. A., and Pretorius, I. "Yeast and bacterial modulation of wine aroma and flavour." Australian Journal of Grape and Wine Research 11.2 (2005): 139-173.

Versari, A., Patrizi, C., Parpinello, G. P., Mattioli, A. U., Pasini, L., Meglioli, M., and Longhini, G. "Effect of co‐inoculation with yeast and bacteria on chemical and sensory characteristics of commercial Cabernet Franc red wine from Switzerland." Journal of Chemical Technology & Biotechnology 91.4 (2016): 876-882.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?