メトキシピラジンの結構詳しい話

1.MPとは

皆さんご存じメトキシピラジン(MP)。ワイン中に過剰に含まれているとカベルネ・ソーヴィニョン(CS)やカベルネ・フラン(CF)、ややマイナーどころでいくとカルメネールなどに特有の青臭さ(green note)を呈する化合物ですね。なんといっても閾値がとても低い。食物香気成分の中でも最も低いものの一つ。ng/Lオーダーの濃度でも感じ取れてしまう。欠陥臭になり得る、かつ人間が感知しやすいということで、MPをコントロールすることは非常に重要です。(MPは適量であれば果実のような甘い香りを呈しますし、青い香りを好ましく感じる人もいるので、MPが絶対悪というわけではありません!そこをお忘れなく!)

P.S ワイン中での正確なMPの閾値はまだまだ諸説ある段階です。2~15 ng/Lくらいなようです。

a) 構造

単にMPと言っても実は色々あります。図1にそれぞれの構造を載せました。いかにも香りそうな構造をしていますね。共通しているのは青丸で囲った部分。ピラジン環とメトキシ基です。

この中でも特に重要なのはIBMPでしょう。おそらくMPと言って一般的にイメージするのもIBMPのことだと思います。IPMPとSBMPはIBMPと比べて含有量が少ないです。DMMPはブドウにはなく、天然コルクから混入しカビ臭さを呈します。TCAだけではないんですね。EMPは他と比べて100倍くらい閾値が高く、土っぽい香りに寄与します。したがって、「青臭さ」について話す時は基本的にIBMPのことを指していることが多いです。

b)歴史

MP研究の歴史についても触れておきます。MPはもともとピーマンやじゃがいもなどに特有の香りを呈する化合物として知られていました。ワインの分野でMPが初めて出てきたのは1976年の論文。意外と最近?そうでもない?CSの特徴香を呈する化合物として報告されました。この論文、電子化されておら読めなかったので悲しい。

その後、1982年にソーヴィニョン・ブラン(SB)でMPが見つかり、注目されたようです。

ワインにおけるMPの研究はその後すぐに発展するわけではありませんでした。再三言ってますが、MPは閾値が低いです。それはつまり、ものすごく微量な範囲での実験が求められるということであり、分析機器の精度がこれに追い付いていませんでした。1987年にようやくGS/MSにてMPが同定され、90年代に入って大きくMP研究が進んだようです。

ちなみにちょうどこの間、MPは嗅細胞との相互作用、大きく言うとヒトの嗅覚メカニズムの解明についての研究に用いられていたみたいです。閾値が低いMPはうってつけですねー。

2.MPの合成と分解

さて、MPをコントロールすることは非常に重要です。そのための具体的なアプローチをまとめる前に、MPが植物内で合成および分解される機構を見ていきます。

実はピラジン環の植物内での生合成についてはあまり研究されておらず、微生物層での研究の方が盛んです。メトキシピラジンの生合成において最初に提唱されたのが図2のaです。しかし諸説ある段階で、これは間違っているという指摘もあります。まずαアミノ酸からアミノ酸アミドへの置換が起こるというエビデンスがないこと(最初の矢印の反応)、グリコサールが微生物中にほとんど存在しないことが主な理由です。代わりに提案されたのがbの経路です。

実際ブドウではどうなの?という話になりますね。Roujou de BoubéeとLeiのチームがそれぞれ2003年と2019年に研究を行っています。彼らは図2(a)の経路を前提として、LeucineやLeuciamideをブドウに投与したところ、IBMPが増加したという結果を得ています。しかしこれにもツッコミどころがあり、実際はbの経路じゃないの?という声があります。

どちらにせよ

Leucine(ロイシン)→IBMP

Valine(バリン)→IPMP

Isoleucine(イソロイシン)→SBMP

2-aminobutyric acid(-Rの部分がエチル基のアミノ酸)→EMP

Alanine(アラニン)→DMMP というのは濃厚そうです。アミノ酸を原料にしているんですね。

また、合成経路の途中でメチル化修飾を受けることになりますが、この反応は酵素の助けを借りる必要があります。この酵素はVitis vinifera O-methyltransferases (VvOMTs)と呼ばれ、1~4のタイプが存在します。タイプ3の反応性が最も高いです。MPの生合成の研究では最終的なMP量と同時に、VvOMT遺伝子の発現を追っていることも多いです。MPが少ない品種(ピノ・ノワール、プティ・ヴェルド、シャルドネなど)はVvOMTの遺伝子発現が小さいことがその理由になっています。

ちなみにVvOMTはコーヒー酸やオイゲノールとの基質特異性の方が圧倒的に高いです。つまり、VvOMTはMPを作るだけでなく他の役割も有しており、むしろそっちがメインかもしれないということです。コーヒー酸はリグニン(植物の木質成分)の重要な中間体、オイゲノールはメチル化されると昆虫の誘引剤あるいは忌避剤として作用します。

さて合成の話をしてきましたが、ブドウの成熟に伴いMPが減少することからも分かるように、ブドウは同時にMPの分解機構も持っています。ワイン造りの観点からはこちらの方が大切ですね。しかしケミカルな部分は分かっていることがとても少ないです。IBMP→IBHPという元来た道を戻るような反応をしそうだということは分かっているので、まずはVvOMTと対になる脱メチル化酵素の特定をしなければなりません。

3.MPに対する栽培学的、醸造学的アプローチ

もう少し実際的な知識をまとめていきます。醸造の方から書きます。楽なので。

(a)醸造

醸造過程におけるIBMPの動態は、かのDubourdieu博士のチームがまとまった論文を出していました。

ブドウのどこにどのくらいIBMPが含まれているのでしょう。図3をご覧ください。ヴェレゾン前は果梗に多くIBMPが含まれていますが、ブドウの成熟とともにその割合は減少し、果皮の割合が高まってきます。それでも収穫時の梗のIBMP含有率は50%。除梗が大事だということが分かります。

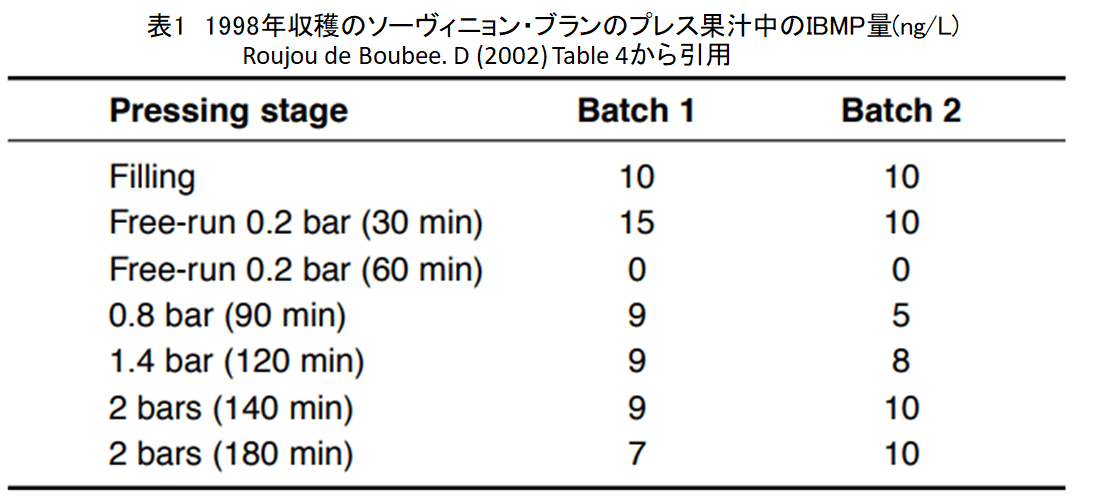

続いて白ぶどうではプレスをしますね。イメージ的には強くプレスするとMPの量は多くなりそうですよね?表1をご覧ください。

フリーランのIBMP含有量も多いですね。優しくプレスすればいいってもんではなさそうです。このデータで薄々気付く方もいるかもしれませんが、IBMPは果汁中で抽出されやすいです。

プレスをした後はデブルバージュをしますが、この時IBMP量は減少します。だいたい半分くらいになります。これはイメージしやすいですね。(グラフ割愛)

続いて赤ワインのアルコール発酵中の話です。図4をご覧ください。

IBMPの濃度は初期からあまり変化していないです。つまるところ、IBMPは発酵初期で抽出されるということですね。おもしろいのは、97年は抽出されるIBMP量が横ばいなのに対し、98年は3~5日目まで増加している点ですね。何が違うのでしょう???

最後に小ネタとして、熱抽出するとIBMP減りますよという話です。熱抽出はサーモヴィニフィケーションとも言ったりしますが、ごく短い時間でマストを60℃に加熱する手法です。本来は細胞を壊してより多くのものを抽出する目的で行われます。これを行うと、表2にあるようにIBMPが半分ほど減少します。IBMPの沸点が50℃なので60℃の熱をかけると揮発するんですね。IBMPの閾値が15 ng/Lと言われているので、この減少率は大きいです。

まあ、設備もいるし、安易に手を出すと他の香り成分が飛ぶリスクもあるのであまりやっているところは聞かないですが・・・châteauneuf du papeのボーカステルがやってるという話を聞きました。メルシャンの桔梗ヶ原メルローも昔やってたことがあるみたいです。

結論として、除梗を頑張りましょう。IBMPを醸造過程で制御するのは結構難しそうです。青臭くならないように祈りましょう。

(b)栽培

栽培面からIBMPをコントロールする場合、陽に当てるのが有効です。陽に当てるには除葉するというのが一般的な考え方です。多くの研究がそういうデザインを行っています。しかし、少し手法の異なるおもしろい論文があったのでまずそちらを載せておきます。さらっと。

コーネル大学の研究ですが、芽かきによって陽が当たる部分と陽が当たらない部分を作り出しています。図5みたいな感じ。品種はCF。

陽が当たる部分と陰ってる部分でIBMPの変化を追った結果が図6です。

IBMPが蓄積される段階でかなり差がありますね。なんとなく光の通りをよくするだけでもぶどうの動態は大きく変わるんだろうなあなんて思わされます。ちなみに、収穫の段階ではIBMPほぼ一緒やんけ!というツッコミがあります。結局、そこまで収穫を引っ張れればIBMPを気にする必要なんてないんですよね。

日本の場合、成熟期に雨が多いので病気が出やすいです。そんな中、開花から130日後まで引っ張れるでしょうか。開花が6/15だった場合、130日後は10/23です。まあ、そんなものかなあといった感じですか?しかし、図6のグラフはニューヨークのデータを基にしています。日本の場合はその雨の多さからIBMPの減少は緩やかになるのではないでしょうか。その場合、130日では十分に下がりきらないかもしれません。そういったことを考えると、光をコントロールしてあげることは、こと日本においては特に重要かもしれませんね。※130日というのは超絶目安にすぎませんのであしからず

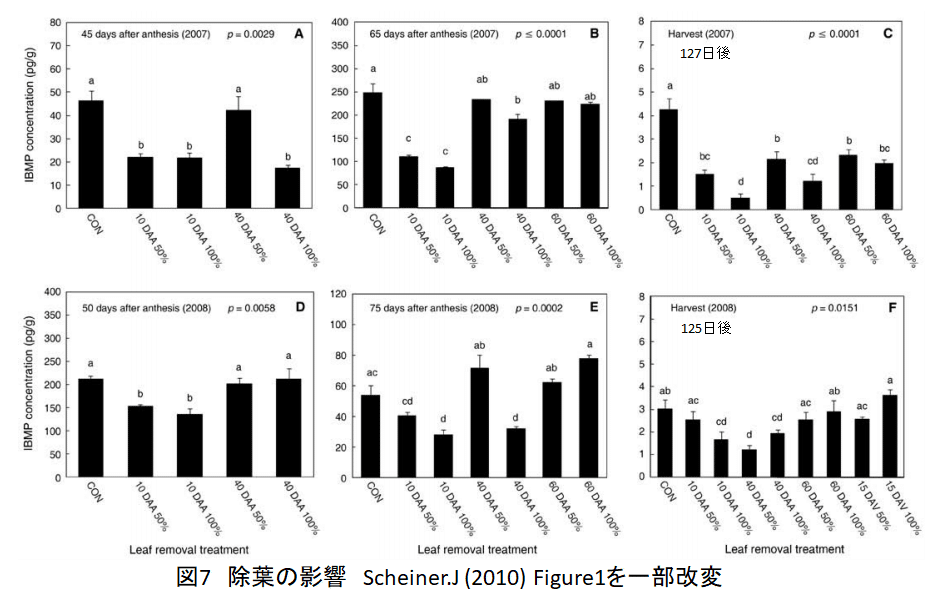

次はもっと直接的な光を当てる手段、除葉です。図7は上と同じくニューヨークのCFで除葉をしたときのIBMPの挙動の違いを分析したものです。DAAはdays after anthesis(DAA)、50%除葉は下から1,3,5番目の葉を除葉、100%除葉は1~5番目の葉を除葉したものです。50%除葉というよりは60%除葉ですね。このグラフから読み取れることは色々あると思いますが、①早い段階で②より多く除葉した方がIBMPの量は抑えられるという結果が出ています。

4.まとめ

IBMPを抑えるうえで、除葉をしたり収穫を遅らせたりするのは有効そうです。しかし除葉にもメリット、デメリットがあるので闇雲にすればいいというわけではありません。収穫だって待てばいいというわけでもありません。また、閾値が非常に小さいので除梗を丁寧に行うなど細かい配慮が大きく影響してきそうです。

IBMPの分解機構が解明されるとさらに色々な技術が出てくるかもしれませんね。また、日本でのIBMPの分析を行った研究がもっと出てくると嬉しいです。

Simpson, R. F., Capone, D. L., & Sefton, M. A. (2004). Isolation and identification of 2-methoxy-3, 5-dimethylpyrazine, a potent musty compound from wine corks. Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5425-5430.

Alberts, P., Kidd, M., Stander, M. A., Nieuwoudt, H. H., Tredoux, A. G. J., & De Villiers, A. (2013). Quantitative Survey of 3-alkyl-2-methoxypyrazines and First Confirmation of 3-ethyl-2-methoxypyrazine in South African Sauvignon blanc Wines. South African Journal of Enology and Viticulture, 34(1), 54-67.

Bayonove, C., Cordonnier, R., & Dubois, P. (1976). Etude d' une fraction caracteristique de l' arome du raisin de la variete Cabernet-Sauvignon: mise en evidence de la 2-methoxy-3-isobutylpyrazine. Revue Francaise d'Oenologie, 39-41

Augustyn, P. H., Rapp, A., & Van Wyk, C. J. (1982). Some volatile aroma components of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc. South African Journal of Enology and Viticulture, 3(2), 52-60.

Tominaga, T., Furrer, A., Henry, R., & Dubourdieu, D. (1998). Identification of new volatile thiols in the aroma of Vitis vinifera L. var. Sauvignon blanc wines. Flavour and Fragrance Journal, 13(3), 159-162.

Harris, R. L. N., Lacey, M. J., Brown, W. V., & Allen, M. S. (1987). Determination of 2-methoxy-3-alkylpyrazines in wine by gas chromatography/mass spectrometry. Vitis, 26(4), 201-207.

De Boubee, D. R. (2003). Research on 2-Methoxy-3-isobutylpyrazine in grapes and wines. Academie Amorim, Bordeaux.

Lei, Y., Xie, S., Chen, H., Guan, X., & Zhang, Z. (2019). Behavior of 3-isobutyl-2-methoxypyrazine biosynthesis related to proposed precursor and intermediate in wine grape. Food chemistry, 277, 609-616.

Roujou de Boubée, D. R., Cumsille, A. M., Pons, M., & Dubourdieu, D. (2002). Location of 2-methoxy-3-isobutylpyrazine in Cabernet Sauvignon grape bunches and its extractability during vinification. American Journal of Enology and Viticulture, 53(1), 1-5.

Ryona, I., Pan, B. S., Intrigliolo, D. S., Lakso, A. N., & Sacks, G. L. (2008). Effects of cluster light exposure on 3-isobutyl-2-methoxypyrazine accumulation and degradation patterns in red wine grapes (Vitis vinifera L. cv. Cabernet Franc). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(22), 10838-10846.

Scheiner, J. J., Sacks, G. L., Pan, B., Ennahli, S., Tarlton, L., Wise, A., ... & Heuvel, J. E. V. (2010). Impact of severity and timing of basal leaf removal on 3-isobutyl-2-methoxypyrazine concentrations in red winegrapes. American Journal of Enology and Viticulture, 61(3), 358-364.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?