新作ノベルゲームで、AIイラストと手書き絵のハイブリッドを狙った話

今回、新作となる「人を喰った話」では、AIを活用しました。

なかなか面白かったので、過程を書いていこうと思います。

デザインイメージを固める

具体的には、まずこういうラフを作ってAIに投げ、オティーリエ(ヒロイン)の立ち絵イメージを固めていきました。

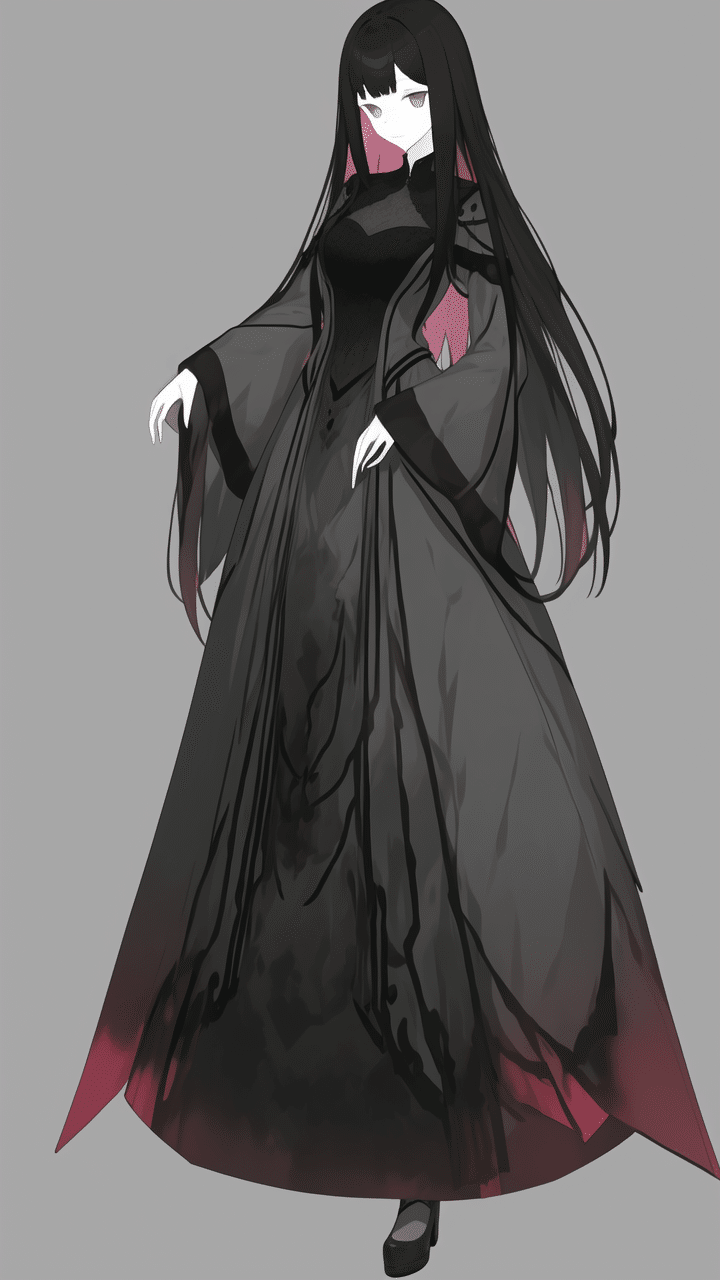

出力された結果は、たとえばこんなかんじです。

これを元にキャライメージを固め、方向性を決めていきます。

学習用の3Dモデルを作る

方向性が決まったら、その方向性を再現する自作学習AIモデルを作ります。

立ち絵や一枚絵で使う以上は、毎回同じキャラを生成してほしいからです。

そのためには、たくさんの画像を食べさせて、キャラの外観をAIに覚えてもらう必要がありました。これにはVRoidStudioで作った3Dモデルを使いました。

以下は、VRoidStudioで作った雛型モデルです。

これを色んな角度、ポーズで撮影した画像を50~100枚つくり、AIに学習させました。

オティーリエの外観をおぼえたAIは、結果、こういう画像を出力するようになりました。

結構完成品に近づきましたよね。

デザインの微調整(手書き)

失敗したのは、無地だと寂しいと思い、3Dモデルに柄を描いたことです。

もっと枚数を学習させれば違うのかもしれませんが、50~100枚程度ではAIは柄を完全に学習せず、創作漢字みたいに、生成するたびに違う模様に溶けてしまいました。

AIに学習させるなら、無地の衣装の方がいいと思います。

そこでなるべく柄を簡略化した、最終形のデザインを練り直しました。

上述したAI出力絵に色々加筆してデザインを整えたのが、下記です。

デザインはほぼこれで完成稿です。

これをそのまま本編の立ち絵に採用してもよかったのですが、もうちょっと大人っぽいイメージにしたかったので、別の素材を使うことにしました。

これが元になったAI絵。

それに加筆修正し、本編で採用されたオティーリエ。

こちらもAI絵に自分で加筆修正を加えています。

結構がんばって加筆修正しているつもりなんですが、どうでしょうか。

手書き感の模索

ちなみに、画像生成するにあたっては、いかにもなAI絵を避けたかったので、プロンプトをだいぶ調教しました。

キャラの外観を学習させたAIの他、自分の絵柄を学習させたAIも別につくって、そちらも使っています。VRoidもそうですが、自分絵を学習させるのは権利的に何ら問題ないので、心が楽でいいですね。

生成された画像は必ず加筆修正しているので、結果としてだいぶナチュラルな手書きっぽいイラストに仕上がっているはずです。

(まあ、手書きで加筆していたら、そりゃあ手書き感は上がりますよね)

一例として、タイトル画面に使っている一枚絵は、

まずこういう下絵をつくって、

それをもとにAI出力、

それに自分が更に色々加筆してこうなりました。

結構いじっているでしょ?

そんなかんじで本編の他の一枚絵も作っていきました。

まとめ

ここからは、実際にイラストAIを使ってみて、感じたことなどを書いていきたいと思います。

反省点: ハッシュ値使わなかった

反省点としては、今回ハッシュ値は使わず、絵柄の統一は完全人力による手書き修正だったので、イラストによっては、結構絵柄にばらつきがあると思います。

ハッシュ値を使ったら、もっと絵柄を固定することもできたのかな、などと思います。これについては、次回以降、要検討です。

まあ、普段、自分で描いていても、結構絵柄がブレるので。その自分の絵を学習したAIの絵柄がブレるのは、仕方ないのかなとも思うんですけど。

AI×自分の二人三脚が楽しい

加筆を前提とした使い方ができるのは、自分で絵を描ける人の大きな武器かなと思います。

実際、今回のAI活用は、自分の絵を学習させたAIに出力させて、その結果を更に自分で加筆したので、AIに全任せしているというよりは、二人三脚でつくっている感が強かったです。

個人的にも、このくらいのバランス感だと、自分で作ってる感も担保できて、ほどよいかなと思いました。

意外に効率は低かった

ただ、AIを使った立ち絵・一枚絵制作が効率的かというと、意外にそんなこともない印象でした。

求める絵を生成するために、呪文を練らないといけないですし、呪文を練ったら、自分の希望に近い奇跡の一枚が出力するまで、何度もねばらないといけません。出力された絵の手足や破綻を直す作業もあれば、絵柄やデザインを揃える手間もあります。

自分は、結構描くスピードが速い方なので、クオリティの問題はさておき、単純に速度だけを求めるなら、まだまだ自分で描いた方が早いなという印象でした。これは立ち絵も、背景込みの一枚絵も同様です。

AI絵をゲーム等で効率的に使うのであれば、キャラを統一しないといけないノベルゲームより、一キャラ一枚でよくて、でも大量にキャラ絵が必要になる戦略シミュレーションゲームなどの方が合う気がします。

独特な疲れ方

また、AI生成は独特の疲れ方をします。

呪文の練り作業とか、奇跡の一枚までの粘りとかが、結構人を相手にしているときの感覚に似ているんですよね。超絶手は早いけど、依頼内容をあんまり聞いてくれないタイプの絵師さんに発注かけているイメージ。疲れ方が、ヒューマンコミュニケーションで摩耗するかんじに似ているんです。

個人制作の魅力のひとつとして、一人の気楽さがあると思うんですけど、AIを使うと、AIという難儀な「人」と「人付き合い」している気分になって、意外にしんどいです。これは結構合う合わないがあるかも。

というかんじで、AIを活用してみた雑感でした。

また何かあれば、色々書こうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?