Etude (10)「無意識を意識すると世界が変わる」

[執筆日 : 令和3年3月18日]

「人間の謎とは一体何んであろうか。それは次第に難しくなるものとなる。齢をとればとるほど、複雑なものとして感じられて来る。そして、いよいよ裸な、生き生きとしたものになって来る。」

サント・ブウヴ(小林秀雄「ゴッホの手紙」の巻頭引用文)

以前、ある会社の方からカレンダーを頂いたのですが、そのカレンダーは藤城清治さんという方の作品を使ったカレンダーで、とても綺麗で、メルヘン調のもので、部屋に飾っていましたが、ネットで藤城清治さんを調べたら、まだご健在なんですね。1924年生まれで、奇しくも、私と同じ慶応大学経済学部卒。つまり、大先輩に当たる訳です。多いんですよね、慶応大学経済学部を出て、芸術方面に進む方が。影絵作家というのは、画家とは違うのでしょうが、彼の「すすきと少年」「横手のかまくら」なんかが好きですね。「ぼくのアクアリウム」も面白いです。彼の描くメルヘン的な心象というのは、案外、誰もが持っている昔の記憶で、そのために私が共感しているのかもしれません。

コロナ禍で、心身ともにお疲れになっている方も多いのでしょう。仕事を抱えて、高齢の両親の介護もしないといけない、或は、お子さんたちの育児、または進学のことなどで、自分の時間が持てなくて、生きるのがいやになっている、そういう人、多分、少なくはないのでしょう。画家のゴッホは、精神病を抱えていていましたが、自分が精神病であることを自覚した人であったと言われます。それ以外の病気、例えば癲癇、更にはアルコール中毒であったとも言われますが、彼が最後に云った言葉は「さてもう死ねそうだよ」であったと伝えられています。

37歳で世を去った人では、楊貴妃、画家のラファエロ、ロートレック音楽家のビゼー、作家の国木田独歩、画家の菱田春草、更に、宮沢賢治もおります。36歳になると、お市の方、石川五右衛門、細川ガラシャ、ロベスピエール、バイロン、尾崎紅葉、長塚節、モディリアーニ、マリリン・モンローと、美人薄命というか、天才は早死にするというか、こうして60過ぎて、生きている私、なんだが虚しさも感じてきますが。

人は本当に辛い時、でも明日もなんとか生きないといけないと思う様な時に、音楽家、画家は別として、心の安らぎのために、なにかにすがるような気持ちになって、絵を見るか、それとも、音楽を聴くかのどちらかになるのではないかと思うのですが、如何でしょうか。勿論、聖書とか、仏典を、或はコーランを読むという人もいるでしょうし、元気づけてくれる本の読書もありますが、文字による表現体はとりあえず、脇におきまして、さあ、どうでしょうか。

幸にして、総てを投げ出して、今から逃れたいという程の出来事に出逢ったり、不幸に出逢ってはいないせいか、今を生き、明日を生きるために音楽を聴く、あるいは、絵を見るというほど切迫した経験がないので、もしかしたら、私は音楽も絵画も解っていないかもしれないのですが、私の場合は、順番としたら、一番辛い時は音楽で、その前位の辛さの時が絵画ではないかと、まあ、勝手に思ってはいますが。

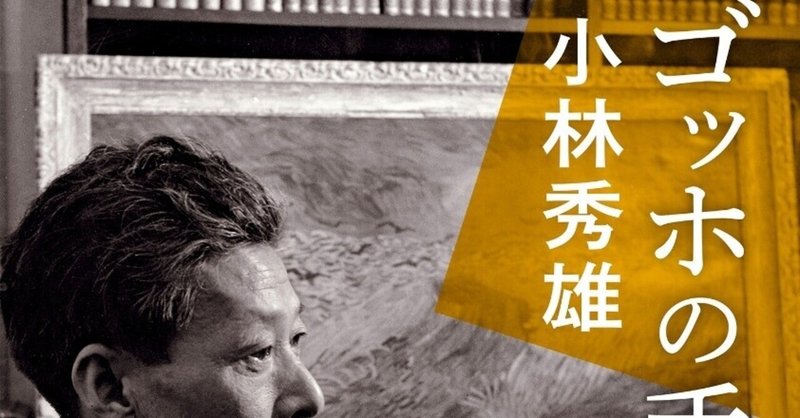

小林秀雄は、上野の泰西名画展覧会(1947年3月10日から25日東京都美術館で開催。泰西は西洋諸国の意味。)を見に行って、原色版の複製画であるゴッホの絵(自殺する直前に描いた絵、「烏のいる麦畑」で、現在アムステルダムのゴッホ美術館所蔵。)を見て、(絵の観念を超えてそこに出現したゴッホの絵をみて)愕然とし、絵の前でしゃがみこんでしまうほどの衝撃を受けたようです。それは絵の中にある(というか、彼には見えたのでしょうが)巨きな眼で見据えられて動けなくなってしまったからだったと。そして、その眼に取り憑かれた小林は、その眼の正体を知りたいと思い、「ゴッホの手紙」を書くことになったと述べています。

「モオツァルト」について書いた時も似た状況があって、それはある夜、彼がD調クインテットを聴いていた時、外の景色が変わり、音楽がレコードから聞こえてくるのではなくて、海の方から、山の方から聞こえ、感覚的宇宙が実在するように感じ、それは音楽の観念上の限界が突破されたように感じたそうです。

面白いのは、小林という人は性格的に短気なようですが、「人生の生きる智慧の最上の部分は、何かをやっつける事のなかに隠れていると、早くから経験によって知っていた」ようで、それもあり、ゴッホの絵に見えた眼をやっつけたいと思ったのでしょう。

小林は、ゴッホからテオに宛てた手紙を丹念に読みながら、最終的に行き着いたのは、ゴッホの気持ちをあたかも代弁するかのように、次のように述べています。

「私(ゴッホ)の個性のなかで最も個性的なものはなんであったろうか。私の精神病ではないか。私が戦った当の相手ではないか。私は戦ったが、遂に力尽きて自殺するに至った。正気の時の私も、まことに風変わりな人間であった。私は、私の個性の烈しさの故に、優しい弟とも敬愛するゴーギャンとも衝突しなければならなかった。誰もうまくやって行くことが出来なかった。私は自分の個性を持て余した人間だ。」

そして、「もし芸術作品の個性という事を言いたいのなら、それは個人として生まれたが故に、背負わなければならなかった制約が征服された結果を示さねばならぬ。優れた自画像は、作者が持って生まれた顔をどう始末したか、これにどう応答したかを語っているのです。与えられた個人的なもの、偶然的なものを越えて創造しようとする作者の精神だと言う他はないでしょう」とし、ゴッホの絵は、絵というよりも「精神」であると。

ゴッホという画家の精神をどのように捉えるかによって、彼の絵に対する評価が変わると思いますが、先般、養老孟司さんの本について、脳の話を徒然しましたが、精神というのは、一般には、意識から生まれるものでありますが、ゴッホは、「私は地上の絆以上のもので、この大地に結び付けられている」というオランダのある詩人の言葉についてサン・ルイの病院からテオに宛てた手紙に書いております。ゴッホは、自らの自意識を自覚しながら、無意識として存在する何か(総ての人が共通に持っているもの、「生命記憶」のようなもの)も感じていた人ではなかったのか思います。そうした意識と無意識が一体となって、小林が見たという、巨きな眼が絵に顕れたのではないかと(小林はそのように書いておりませんので、念のため)。

絵を見て、絵を描いた画家の眼のようでもあり、そうでもない眼を見る機会、或は、音楽を聴いて、周りの様子が変化し、空気も踊りだすような、そんな経験にもしかしたらこれから出会えるかもしません。長生きはするものだと、私の脳は言っておりますし、無意識に存する私たちが共有する「春のこころ」は、そういう出逢いを待っている、そんな気がしております(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?