Etude (16)「人物鑑定法」

[執筆日 : 令和3年3月22日]

今日もいい天気のせいか、桜を愛でる人の何と多いことか。宴会はないけれども、人出は凄い。屋形船も満員御礼のような状態。桜の写真を撮る人も多いけれども、私は写真を撮るよりも、よく眺めた方がいいと思うのですが、冥土の土産なのかわかりませんが、でも、冥土では確かスマホは使えないと聞きましたが。

長野の仙人は、老子のような生き方をして、得意な絵の写真や、とれたての旬のふきのとうなどの写真を送ってきて、さぞや日々楽しく、愉快な田舎暮らしをしているんだろうなと思いますが、都会も田舎も最後は身体能力如何です。都会人の方がよく歩くし、意外に、田舎にいると、車中心の生活になりがちなものです。私は秋田の生活に憧れるとすれば、一つだけですね。厳しい冬を経験した後のあの春の高揚感は都会では味わえないということ。春の訪れへの、なんというんでしょうね、もう涙も出るくらいの、あの雪が溶けて、土が地面から顔を出し、草花が咲き始める時の、あの感激は東京という、都会では味わえないということです。案外、あの感激というのが、もしかしたら、冥土に行く時に味わえるのかもしれないなあと、思っています(昨日から加島祥造さんの「タオー老子」を読んでいますが、これは詩ですね)。

と、のんきなことを書いていたら、銀行から入金の通知が。確定申告をしてあったのですが、嬉しいことに、税金が還ってきたお知らせでした(これで一回はご馳走が食べられるし、ゴルフにもいけそうだなあと)。

さて、忙しくなるときは、急に忙しくなるものなんですねえ。昨日から、ちょっとした作業をしていますが、細かい作業が不得手で、根がいい加減なのかもしれませんが、そのいい加減がいいのが、案外ゴルフかもしれませんね。最近、練習にはよく行くので、頭と体が如何に別々に動いているかを実感するようになって、それだけでも収穫なのですが、最近解ったのは、他の趣味というか、道楽というか、娯楽もそうですが、無我夢中にならないと上達はないということと、絵を描くにしても、或いは陶器を作るにしても、頭が先に考えるようでは駄目なんじゃないかということで、先ず体が先に動かないといけない、絵筆を持つ腕・手がスムーズに動いて、はじめて頭が生きてくる、そんな気がしております。

ですから、ゴルフクラブを持つときも、ゴルフクラブではなくて、それなりに重いものを持つように感じる持ち方をする、それが大事ではないかと。それから、野球選手のホームランバッターは、毎回、フルスイングが出来るのでしょうが、ホームランバッターは残念ながら、打率は高くはありません。ミスする%が大きいということです。それはなぜかと言えば、フルスイングしかできないから。ところがゴルフでは、フルスイングをする機会よりも、コントロールショットをする機会の方が断然多いわけで、上手い人とは、このコントロールショットが上手い人なんですね。つまり、常に全力で振り回すスイングしか出来ないゴルファーは、何時までたってもヘボのままということです。アフリカの同期の悩みもそんな感じがするのです。要は、スイングが多少技術的にみて、問題があったとしても、肝心なのは、「スイングというのは、コントロールショットを打てるようなスイングをすること」なのに、毎回、毎回、同じスイングをしなければいけないと考えて、下手を重ねて、理想的なゴルフスイングからは益々遠ざかっているうことではないかと。なお、同期はヘボからは脱出しておりますので、念のため。

さて、ここからが、今日の本題でございます。

「文学は政治や経済の世界とは違って、序列や人事移動によって動くものではなく、お互いに肉声を響かせ合いながら常に形成し、かつ、崩れていく世界と思います」

江藤淳「貞観政要」

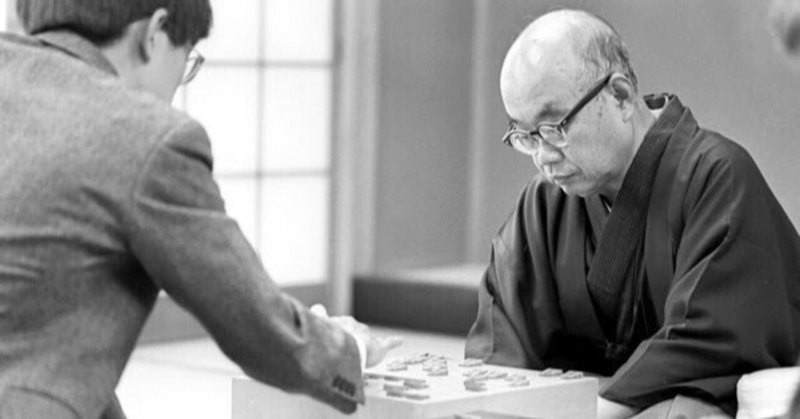

は、守りの時代の為政者の心構えを説いた本ですが、さて、日本は今創業の時期であるか、それとも守成の時期であるかと問われると、コロナ禍もあり、守成の時期となるでしょう。もっとも、ピンチはチャンスとも言われますので、守成であるけれども、創業のための下準備の期間とも言えます。仕事の仕方や、学習の仕方にも工夫が見られておりますので、それは技術的な問題と本質的な問題に分かれるのでしょうが、とりあえずは、守成時に為政者に求められるものについて呉兢の言わんとしたことを項目的に考えてみたいと思います。ちなみに、将棋の大山康晴が述べた言葉は、参考になると思いますので、記しておきます。

「わたしの将棋は守りの将棋だといわているが、この守りというのは、アマチュアの考える守りとは全然違う。普通のアマチュアは、相手に攻めこまれて、どうしようもなくなって守りに回る。だからその時はもう手のほどこしようななくなっている。わたしの守りは、相手の攻めの先を読んで、対策を考える。ですから、本質は守りではなく、攻めです。升田(幸三)さんは、わたしと対照的に、よく攻めの将棋だといわれているが、とんでもない。あの人の将棋の本質は、守りですよ」

なかなか奥が深いですね。専守防衛ではない、攻めを含んだ守り、これがあの戦争でどうして出来なかったのか、守成は守成で、創業とはひと味違う難しさがあります。なお、異論はあるでしょうが、水は高いところから低いところに流れるという思想が背景にありますので、トップ次第で世の中が変わるという前提での話でありますので、念のため。なお、特に断りのない場合は、魏徴の言葉です。

《明君と暗君の違いとは》

「明君の明君なるゆえんは、広く臣下の進言に耳を傾けることであります。また、暗君の暗君たるゆえんは、お気に入りの臣下のことばだけしか信じないことであります」

自分より下のもの、身分の低い者の意見に耳を傾けること、諫言を受け入れること、これが明君の大事な要素であります。明君には後世に名を残すような補佐役、参謀、乃至は指南役という存在が不可欠だと思うのは、トップは孤独な訳です。何を信じたらよいのか解らなくなるときもありましょう。そういう時に、《無私》の姿勢で、助言できる人が側に居ることは極めて重要なことだと思うので。側に仮にいなくても、そういう助言を与えてくれる人がいるだけでも大分違うのではないでしょうか。今の官邸には、そういう人がいないのかもしれません。補佐官という肩書がついた人は複数いるのかもしれませんが、指南役的な立場に立てる人、メンター的な人は、トップにある人よりも、年齢的にも、また経験的にも、上にある人でないと務まらない、そんな気がします。それ故に、トップが年長者であると、この参謀役、或いは、補佐的な仕事が上手く機能しないと思います。

人間、還暦を過ぎても、若い人と共に遊びも含めて、一緒に出来る人は、まだまだ成長することが出来るでしょうが、概ね、人の世界観、人生観、仕事観は固定して、進化することは難しいでしょうが、会食に追われて、夜自宅で読書する時間のないトップは、あまり先は望めないでしょう。歴史に関する本は、過去の成功も失敗も教えてくれる、貴重な進言、諫言を静か語ってくれる参謀のようなものです。でありますから、明君は寸暇を惜しんで読書する人でもありましょう。

《良臣と忠臣の違いとは》

「良臣とは、みずからが世の人々に称賛の声につつまれるばかりではく、君主に対しても明君の誉れを得しめ、とも子々孫々にいたるまで、繁栄してきわまりがありません。一方忠臣は、みずからは誅殺の憂き目にあうばかりか、君主も極悪非道の陥り、国も家も滅び、ただ、「かつて一人の忠臣がいた」という評判だけが残ります」

良臣というのは、私欲とか、ある特定の集団なり、人の利益よりも、より広範囲な人々、それは時として、国境を超えた、世界レベルでの幸福に結びついたまさに、カントが言う公益のために身を呈した人でありましょう。片や、忠臣の方は、あくまでも、特定の狭い、クローズドな世界のための、私益のために忠実な人で、言い方を変えると、悪政を行った為政者に対しても忠誠を尽くした人とも言えます。

国家公務員は、公益のための公僕とはいえ、実際のところ、(出世のために)政府のための忠実な下僕的存在になってきているのではないでしょうか。外務省の方々は、その中でも、公益に身を呈していると、私は思いますが、そうは言っても、時の権力者に靡く、忖度せざるを得ないこともあるでしょう。外交官の資質として、「外交」の著者、ヘラルド・ニコルソンは、国家に対する忠誠心を7つの資質として挙げていますが、国への忠誠心と、政府への忠誠心は違いますが、日本では、国=政府となっているため、良臣が生まれづらい状況になっています。少し違いますが、ユダヤ人を救った杉原千畝は、良臣だったかもしれません。

《人物を見出すための人物鑑定法とは》

優れた人を集めるにはどうすればよいかということですが、中国の戦国時代、燕の昭王に使えた師傅・郭隗は、「隗より始めよ」の人ですが、彼は次のように言っています。

「礼をつくして相手に仕え、慎んで教えを受ける。これなら自分よりも百倍すぐれた人材がまいります。相手に敬意を表し、その意見にじっと耳を傾ける。これからば、自分よりも10倍すぐれた人材が集まってきます。相手と対等にふるまう。これでは自分と似たりよったりの人間しか集まりません。床几にもたれ、杖をにぎって横目で指示をする。これでは小役人しか集まりません。頭ごなしにどなりつけ叱りとばす。これではもはや下僕のようなものしか集まってきません」

最近は、どうでしょう、小役人、下僕しか集まらないのは、要は雇う側の問題なのかと思ってしまいます。隗より始めよですよね。

なお、太宗の側近№1の魏徴は「人材の見分け方は昔から難しいとされています」と述べ「相手が立派な人物であることを確認した上で登用すれば、かりに、たいした仕事ができなくても、それはたんに能力が足りないというだけのことでありましょう。大きな害にはなりません。それが誤って、悪人を登用したらどうでしょう。その人物がやり手であればあるほど、はかりしれない害毒を流すでしょう。乱世ならそんな人物でもよいかもしれません。しかし、今は泰平の時代であります。こういう時代には、能力、人格、ともに兼ね備えた人物を登用しなければなりません」と太宗に答えております。令和の時代に評価されるには、この2つ、能力と人格が必要ということの様です。私はそれで駄目だったのかと(苦笑)。

守屋さんは参考として、やはり戦国時代の魏の文候の宰相であった李克の人物鑑定法を紹介しています。それは、

1.ふだん、どんな相手と親しくしていたか

2.富裕なとき、誰に与えたか

3.高位についたとき、誰を登用したか

4.極地に陥ったとき、不正を行わなかったか

5.貧乏したとき、貪り取らなかったか

であります。

この鑑定法は有名なものだと私は認識していますが、これからまだまだ現役で活躍する方々(組織の中で)は、貧すれば鈍するではありませんが、不遇の時代の過ごし方、或いは、順風満帆の時代の過ごし方というのは、その人の人格になって顕れますので、注意しないといけませんよね。

幸田露伴は偉い人だと思うのですね、こうした人物鑑定を読むと。「努力論」に書いてある、幸福になるための3つの福(惜福、配福、そして植福)のあり方ですが、出世し、富や権力を得ると、それが総て自分の実力であるかのように錯覚しがちですが、肝心なのは、得たものを如何にして、他者と分け合うかということが大事で、それができる人が人物だと謂われるのでしょう。

中国の人物鑑定からすれば、私は当たらずとも遠からずなのですが、何故か偉くなれませんでした。生まれる時代を間違えたのかなあと思う時もありますが、そう思う私でも、私自身が皆さんに対しての「反面教師」的な意味合いを持った存在であったのではないかと思うと、それはそれで存在の意義があるということにもなりますので、後悔はありません。今日はこんなところで、失礼します。(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?