ダサいという感覚 [10/24〜10/30の日記]

毛布を出しました。

それでは今週の週報。

10/24(土)

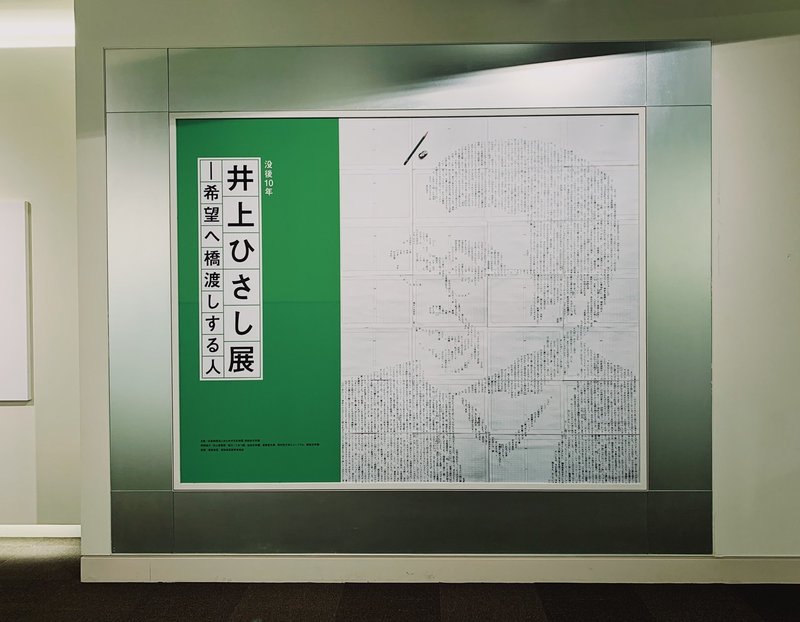

世田谷文学館でやってる『井上ひさし展』へ。

わかりやすく誰でも知っている言葉なのに、井上ひさしさんの文章になると、優しさが纏い、簡単に揺らがない強さも滲む。言葉は不思議だ。

言葉について考えている時期でもあったからズシンとくるものがあった。

岩崎ちひろさんのイラストとセットになった『日本国憲法を読み直す』の朗読は泣きそうになった。

フランク・ロイド・ライトを特集した『ふしぎ発見』が面白い。ライトは「仕方がない」に日本の精神性を感じたとのこと。常に災害と隣合わせの日本で「仕方がない」という感覚はたしかに日本らしさのひとつと言えるかもしれない。

隈研吾さんと養老孟司さんの『日本人はどう住まうべきか』をまた読みたくなった。

10/25(日)

吉祥寺に家具を探しに。

なかなか難しい。

10/26(月)

会うだけで元気になる仕事仲間と念願叶って「B」へ。楽しかった。

これまでの仕事の中でうまくやれた人の顔を思い浮かべてみると、性格や仕事のスタイルは違うものの、共通項としてあるのは「素直な耳」と「斜に構えた目」を同時に使いこなしている点にある。ここで言う耳とは「近く」から聞こえてくる声を受け入れる許容さであり、目とは「遠く」にある潮流や将来を見つめる冷静さであるのだけれど。

「きく」と「みる」。

においは「きく」ものであり、味は「みる」ものでもある。「きく」は意図せずに入ってきてしまうもの、「みる」は能動的に入れるもの、そうゆう違いがある。

「きく」の中には新たな発見の可能性があり、「みる」の中に自身のセンスを深めるものが内在する。意識せずともそんな感覚が身体に染み付いている人は話していてとても面白い。今の仕事のパートナーがそういう人でもある。

10/27(火)

無印良品のカレーで乗り切った。

10/28(水)

愛着のあるモノが「行ってはいけない」ゾーンに踏み込んでしまうのは寂しいものだ。いくらその意図は理解できてもどうしても「うーん」となってしまう。

端的に言えば「ダサい」のだ。そしてそう感じるのは僕だけではないことが圧倒的に多い。僕は「ダサい」という感情は大事にしたいし、なんならそれを口に出せる環境を作るのはもっと大事だと思っている。

大抵の場合、ロジックにしづらい「違和感」をわかりやすいロジックで封じることが、その場の「地力」と「瞬発力」を奪っていく。なぜならそのロジックは自前でない以上、だんだんと他責になり、結果に執着しなくなっていくからだ。そうしてチームやブランドは痩せ細っていく。

ロジックにならない「ダサい」は口にした瞬間から「責任」が伴う。その感情と併走して走ってはじめて地力はつくのだと思う。ロジックは後からついてくるものだと(あくまで個人的には)思っている。

10/29(木)

違うチームに行った同僚と久々の会合を。

リアルな接点は「交換できるもの」があるから良い。

10/30(金)

最近目をかけてくださる大ベテランとじっくり話す機会をいただけた。

その場に行けば先について待っててくれ、帰りには素敵なプレゼントをもらった。数十年後、そんなことができる人に僕はなれるだろうか。まだまだ遠い。そして遠い人がいることは殺伐と比較し合ってしまうタイムラインから離れることができる良い機会でもある。

話も楽しかった。背中も押してもらえた。

僕が今noteなどを通じてやっているソーシャル的なアプローチは、会社における「サブカルチャー」であり、それは「メインカルチャー」とのウラオモテの関係にあるとのこと。

サブ(ソーシャルなアプローチ)には肌感のある言葉を持つ「作り手」が合う。綺麗な言葉で語る人は合わないとのこと。

「サブカルチャー」は「カウンターカルチャー」にはなってはいけない。サブカルチャーはメインと共存しえるものであり、時代によって入れ替わったり戻ったりを繰り返す。その繰り返しが強くする、とも。

ともすればソーシャル的なアプローチは、リアクションがリアルな分、メインのやっていることに嘆息し、カウンターに足を突っ込みそうになるのだけど、「共存しうる」というのはとても勇気づけられた。

それにしてもあっという間の1週間だった。

土日はゆっくりしたい。

ありがとうございます。 サポートって言葉、良いですね。応援でもあって救済でもある。いただいたサポートは、誰かを引き立てたたり護ったりすることにつながるモノ・コトに費やしていきます。そしてまたnoteでそのことについて書いていければと。