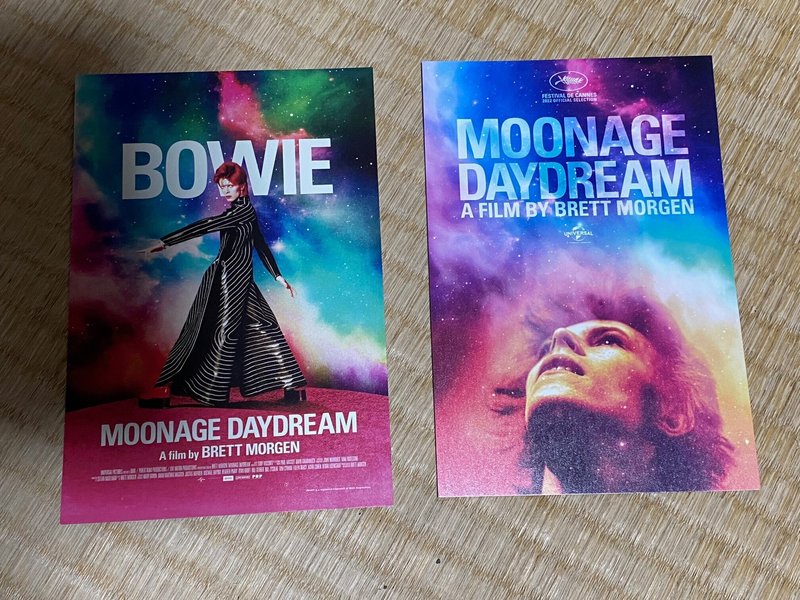

デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム

音楽ドキュメンタリーには様々なタイプのものがある。

①コンサートやイベントなどにおけるパフォーマンスを見せることに重点を置いたもの

②コンサートやレコーディングなどの裏側を追ったもの

③新たに撮影されたアーティストや関係者のインタビュー、密着取材の様子を中心に構成したもの

④過去素材を中心にアーティストの生涯・半生やミュージック・シーンを振り返るもの

①は最近のヒット作でいえば「BTS: Yet To Come in Cinemas」、「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”」などがこうしたタイプのものだ。映画ファンからすれば単なるライブBlu-ray/DVDにしか思えないものも多いが、中には「デュラン・デュラン:ハリウッド・ハイ」のようにインタビューを交えたものや、マーティン・スコセッシ監督ら撮影スタッフの舞台裏も交えた「ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト」のような作品もある。

②のタイプは日本でも大ヒットとなった「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」がそうだ。もっとも、マイケルが急逝したためコンサートは実現せず、この映画ではリハーサルの様子が収録されただけだが。

③は最近だと「ビリー・アイリッシュ 世界は少しぼやけている」がこうした作りの作品だ。

④はアカデミー長編ドキュメンタリー賞を受賞したエイミー・ワインハウスのドキュメンタリー映画「AMY エイミー」などがこのタイプだが、同作に関しては新たに撮影した要素が少ないのにドキュメンタリー賞を取るのはなんだかなという気もした。

本作は④のタイプだ。グラフィック映像を除けば新たに撮影した素材はない。基本的にデヴィッド・ボウイのインタビュー音声やテレビ番組に出演した時の様子とライブ映像をベースに、インサート映像として出演映画のワンシーンなどボウイ関連のアーカイブ映像などが挟み込まれるだけだ。

なので「AMY」同様、この内容で映画として評価するのはどうかと思った。

しかも、同じ映像が何度も繰り返し使われているし、ボウイと全く関係ない資料映像や映画のクリップまでインサートされている。

欧米のドキュメンタリー作家って面白いと思っているのか何か知らないがその作品で取り上げる人物とは全く関係のない映画などをインサートするのが好きだよね。マイケル・ムーアもやっているしね。でも、日本の映画ファン、ドキュメンタリー好きはそういう編集は大嫌いだよね。自分も嫌いだ。動画がないなら、静止画のズームとかパンでもいいから直接関係あるものを見せてくれよって思う。

要は音楽ドキュメンタリーとしては長すぎると言っていい2時間15分の映画にするほどの素材がないのに無理矢理作ったという感じだ。

また、構成にも難があった。

まず、ナレーションもテロップも新撮インタビューも入らないから、ボウイの代表曲を何曲か知っている程度の人が見たら、この作品で取り上げられているエピソードがほぼ時系列に並べられていることに気付かない人もいるのではないだろうか。

そして、2時間15分もの尺をとっておきながら、ほとんどが70年代のエピソードで構成されているのもどうかと思う。

最大のヒット曲“レッツ・ダンス”を放った80年代に割かれた尺は短いし、オルタナの流れで再評価されるようになった90年代なんてほんのわずか。2000年代以降なんてほとんど触れらることなく、いきなり死の直前にリリースされた2016年のアルバム『★』の頃の話になってしまっている。

結局、映画にするだけの素材がなかったのでは?もしくは、はきちんと各年代をカバーするはずだったが、遺族とかレコード会社から素材の使用許可がおりず、このような構成になってしまったとか?

そのくせ、96年のシングル“ハロー・スペースボーイ”は冒頭にペット・ショップ・ボーイズ参加のリミックス・バージョンで流れるだけででなく、終盤にはライブ映像でも流れるんだから非常にバランスが悪い。

あと、エンド・クレジットを見ると、この曲どこでかかったっけ?と思う曲もあるんだよね。

なので、映画として、ドキュメンタリーとしてのみならず、音楽ファン向け作品としても微妙な出来だと思う。

まぁ、日本でこの映画を喜ぶのはロッキング・オン辺りに洗脳された老害洋楽マニアだけだろうね。ボウイの曲、しかも、“スターマン”という代表曲の一つが流れている最中なのに、エンド・クレジット中に席を立った観客がいた時点でいかにこの映画がつまらないかというのが分かるかと思う。基本、ボウイに多少なりとも興味ないとこの作品なんて見に来ないからね。

ところで、デヴィッド・ボウイの80年代の作品って長いこと日本ではクソ扱いされていたよね。

まぁ、ボウイというのは作品ごとにイメージを変えるという印象が強かったから、ロック・スター、ポップ・スター的な80年代のボウイに対し欧米でも当時はそうした批判的が声があったというのは本作でも取り上げられてはいたけれどね。

でも、欧米ではヒット曲を連発したり、ツアーが盛況となったことでそうした老害発言はフェイドアウトしていったんだよね。

しかし、日本ではロッキング・オンを中心としたロートル音楽メディアが頑なに80年代音楽の否定を続けていたので、ロッキング・オン辺りに洗脳された洋楽マニアは長いことボウイの80年代作品をクソ扱いしていた。

ロッキング・オンとか洋楽マニアが80年代のボウイを評価するようになったのって、本当、亡くなる直前くらいだからね。

それだって、83年の『レッツ・ダンス』や84年の『トゥナイト』辺りまでは評価するけれど、85年のミック・ジャガーとの“ダンシング・イン・ザ・ストリート”や86年の「ビギナーズ」、「ラビリンス/魔王の迷宮」、「風が吹くとき」といったサントラ仕事、87年のオリジナル・アルバム『ネヴァー・レット・ミー・ダウン』、そして、89年にバンド、ティン・マシーン名義で出した1stアルバムなんかは依然として無視したままだからね。

まぁ、95年のアルバム『アウトサイド』からのシングル曲のリミックス・バージョンでトレント・レズナーやペット・ショップ・ボーイズと組んだことがロートル勢に再評価されるきっかけとなったのかな。

でも、この映画を見ると80年代半ばから90年代前半はほとんど無視状態だから、欧米でもロッキング・オン信者みたいな思想の者がいるんだろうね。

とりあえず、おすすめできるドキュメンタリーではありませんでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?