古代史最大の謎! 「邪馬台国」の所在地と「卑弥呼」の正体を探ってみよう

これまで戦国時代の記事を中心に紹介してきましたが、本日は趣向を変えて、古代史の記事を紹介します。

謎が多い古代史の中でも、最大の謎とされているのが「邪馬台国(やまたいこく)」と「卑弥呼(ひみこ)」の実像でしょう。古代の日本に存在したという邪馬台国は、どこにあったのか。そして女王ともいわれる卑弥呼は、どんな人物だったのか。いまだによくわかっていません。日本という国の成り立ちを左右するテーマであるだけに、古来、多くの人々が謎に挑んできました。ここではポイントを簡単にご紹介した上で、記事へとご案内します。

「邪馬台国」はどこにあったのか?

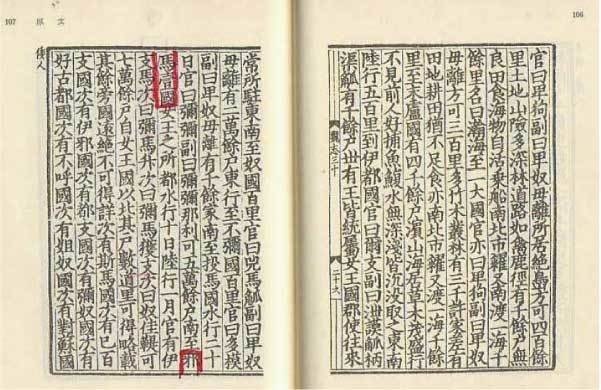

邪馬台国は2世紀から3世紀の弥生時代に日本に存在した国で、「やまたい」ではなく「やまと」と読むという説もあります。『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』という名前を聞いたことがある人もいるでしょう。中国の歴史書で、そこに邪馬台国についての記載があります。

ところが記述の解釈によって、邪馬台国が日本のどこにあったのか、さまざまな説が生まれました。その中でも有力なのが「大和(やまと、畿内)説」と「九州説」です。両者の議論は今も続いており、最近では奈良県の纏向(まきむく)遺跡から新事実が次々と発見されて、大きな話題を呼びました。しかし、それで決着がついたわけではなく、また大和・九州以外の出雲(いずも)、吉備(きび)、関東、沖縄などを主張する研究者もいて、混迷している状況といっても差し支えないでしょう。さらに研究者以外でも、たとえばかつて作家の松本清張(まつもとせいちょう)や漫画家の手塚治虫(てづかおさむ)などが自説を唱え、そのたびにブームが起きています。

「卑弥呼」とは何者なのか?

邪馬台国の女王だったともいう卑弥呼。『魏志倭人伝』によると、卑弥呼は「鬼道(きどう)」によって国を治める、シャーマン(巫女)のような女性だったようですが、それ以外のことは、ほとんどわかっていません。最も大きな関心事としては、卑弥呼が後のヤマト政権と関わる人物なのか、ということです。つまり天皇家の祖である可能性はあるのか。卑弥呼を天照大御神(あまてらすおおみかみ)になぞらえる説も存在します。邪馬台国大和説の論者の中には、卑弥呼やその後継者・台与(とよ)はヤマト王権とつながっていたとする人もいますし、否定する人もいます。それは九州説でも同じで、興味深いところです。

さて、前置きはこのぐらいにして、和樂webの記事「卑弥呼でおなじみ『邪馬台国』はどこにあった? 古代日本史ミステリー」をお読みいただき、ぜひご自身で推理してみてください。

謎解きの楽しさも古代史の魅力

記事はいかがでしたでしょうか。邪馬台国が日本で最初の連合国家の中心地であり、その女性統治者が卑弥呼であることはよいとして、所在地は大和(畿内)説と九州説を中心に、まだまだ議論が続きそうです。また卑弥呼は人物名ではなく、一つの役職名であった可能性があることも興味深いところでしょう。

いずれにせよ古代史は史料が少ない分、他の時代よりも知的好奇心がくすぐられるかもしれません。多くの情報を集めて自分なりに推理し、またそれを補強するために本を読む。そうして知見を広げ、考察を深めていくのも歴史の楽しみ方の一つといえると思います。

いただいたサポートは参考資料の購入、取材費にあて、少しでも心に残る記事をお届けできるよう、努力したいと思います。