秋山好古の下宿先・佐久間屋敷跡を探して

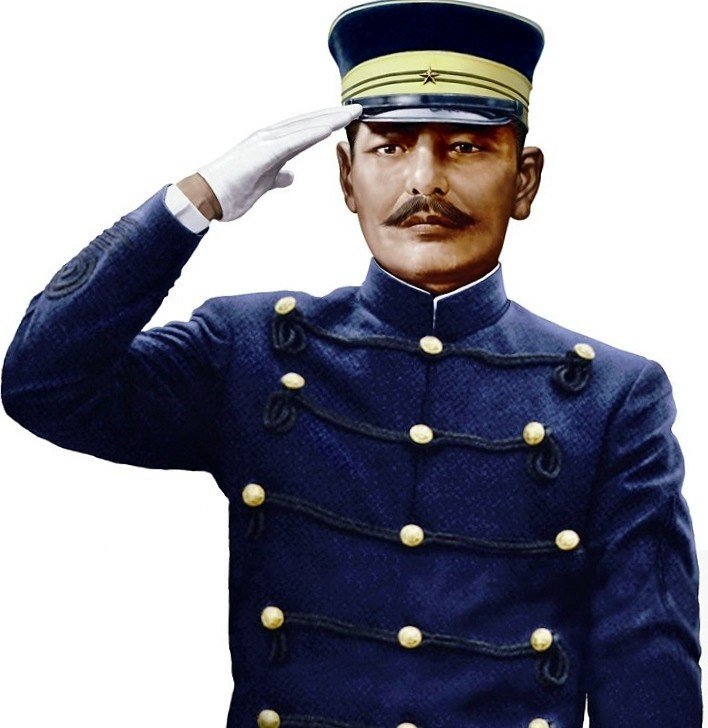

「騎兵の父」と呼ばれ、日露戦争での活躍で知られる秋山好古(あきやまよしふる)。

司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』の主人公の一人としてもよく知られる。

彼は若い頃、旧旗本の佐久間屋敷に下宿し、後年、佐久間の娘を妻とした。

好古が下宿した番町の佐久間屋敷とは、どの辺にあったのだろうか。

「好古将軍は麹町番町の佐久間という旧旗本屋敷の離れを借りていた。室は三室ほどあったが家財道具としては炊事具の他に酒徳利と欠けた茶碗が一つあったきりだった。履物も晴雨通じて足駄一足で間に合わしていた。飯も飯櫃がないので何時も釜の中に冷たくなっていたし、それもよく空になっていたので、母屋の佐久間家の女中がそっと飯を入れてくれたりした。時に金にも窮して、佐久間の主人から二円三円借りることもあったが、一度だって返済をずるけるようなことはなかった。佐久間の主人は『秋山さんは義理堅い』と感心していた」(秋山真之会編『秋山真之』〈マツノ書店〉より、旧かなづかい等は改めました)。

陸軍騎兵少尉時代の秋山好古は、東京の旧旗本・佐久間正節の屋敷の離れに、明治15年(1882)春まで2年ほど下宿していたという。好古が22~23歳頃のことだ。

およそ10年後の明治26年(1893)、正節の長女多美子(多美とも)を妻に娶っているところを見ると、転居後も佐久間家とのつきあいは浅くなかったのだろう(好古が下宿していた頃、多美子はまだ10歳前後だった)。

では、好古の下宿先の佐久間屋敷は、どの辺にあったのだろうか。

資料によると、佐久間家の住所は「麹町区土手三番町」とある。土手三番町は現在の千代田区三番町とは異なり、JR市ヶ谷駅近く、外堀の土手際のあたりで、現在の千代田区五番町である。ちなみに土手三番町という町名は、昭和13年(1938)まで残っていた。

次に江戸切絵図を広げてみる。幕末の嘉永年間版のものを眺めると、市谷御門の桝形(ますがた)の南西に連なる、土手三番町の旗本屋敷の一つに、「佐久間雄四郎」とある。他には近所に佐久間姓は見当たらない。

明治4年(1871)版の絵図には同位置に、片仮名で「サクマ」とある。「佐久間正節という旧旗本が、先祖いらいの屋敷にすんでいる」と、司馬遼太郎が『坂の上の雲』に描く佐久間屋敷は、これであると見てまず間違いないだろう。

およその場所はわかった。では、佐久間屋敷の位置を現在の地図上で特定することは可能だろうか。

千代田区四番町資料館のご協力を得て、切絵図と現在の地図を付き合わせた結果、佐久間屋敷は千代田区五番町3-1の五番町グランドビル(1Fに書店などがある)と、その横を走る新坂(五番町を南に上る坂、日本テレビ通りの入り口)を含めた一帯と判明した(8年前のことです)。

この場所について、最近は千代田区観光協会の案内でも見ることができる。今、そこは車両の通行量の多い、ビル街の一角である。特に表示もない。

が、市ヶ谷橋のほど近くであり、往時は外堀を挟んだ向かいの台地上に、陸軍士官学校の建物も望めたのかもしれない。

現在の喧騒を頭の中で取り除き、閑静な屋敷が連なる風景を想像しつつ、その地に立って、ポクポクという蹄の音とともに、若き日の好古が馬上さっそうと現われる姿を想像するのも楽しい。

なお、弟の真之が兄を頼って上京し、好古と一つの茶碗を使い回しながら飯を分けあってしばらく暮らすのは、明治16年(1883)のことなので、好古が佐久間屋敷の下宿を引き払った後のこと。こことは別の場所である。

蛇足ですが、秋山好古は、私が特に好きな人物の一人。いずれまた別のエピソードをご紹介したいと思っています。

参考文献:秋山真之会編『秋山真之』(マツノ書店)他

秋山好古イラスト:森 計哉

#騎兵の父 #日露戦争 #秋山好古 #司馬遼太郎 #坂の上の雲 #旗本 #佐久間正節 #佐久間屋敷 #陸軍 #騎兵少尉 #秋山真之 #マツノ書店 #多美子 #土手三番町 #市ヶ谷駅 #佐久間雄四郎 #千代田区四番町資料館 #新坂 #千代田区観光協会 #市ヶ谷橋 #陸軍士官学校 #外堀 #下宿

いただいたサポートは参考資料の購入、取材費にあて、少しでも心に残る記事をお届けできるよう、努力したいと思います。