健康経営とウェルビーイング:「四つ葉のクローバー理論」の視点から

健康経営における課題

日本企業における健康経営の取り組みは、2010年前後から本格的に始まり、過去10年でその重要性が認識されてきました。従業員の健康を維持・増進することは、企業の生産性向上と持続的成長を支える不可欠な要素であると認識されています。

しかし、健康経営における課題はいくつか存在します。その一つが、その手法や価値の測定方法がまだ十分に確立されていないことです。また、健康経営に関する情報開示の内容についても企業間で大きな格差があり、ステークホルダーが評価しにくい状況にあります。

そこで、"四つ葉のクローバー理論"の視点から健康経営を捉えることを提案します。これにより、健康経営が企業の成長にどのように結びつくのかを、企業自体が理解し、その説明をステークホルダーに対しても意識的に行うことができるようになります。

四つ葉のクローバー理論とは

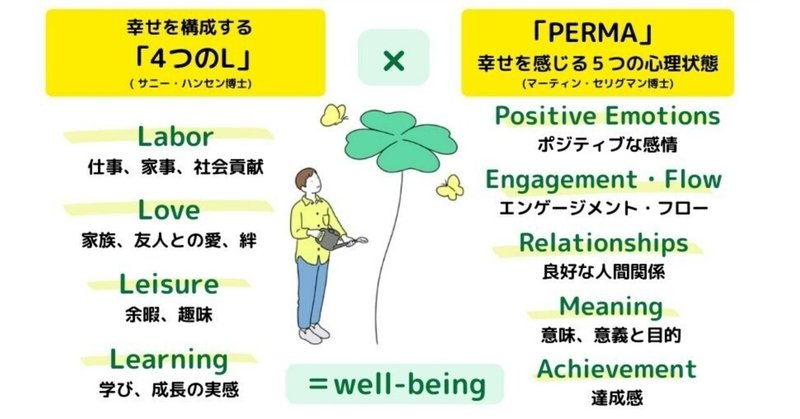

この理論によれば、ウェルビーイングはLabor(仕事)、Love(愛・関係性)、Leisure(余暇)、Learning(学習・自己成長)という4つの"L"が組み合わさり、それらをPERMA(Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment)することで達成されます。

企業が健康経営を推進するにあたって、従業員それぞれの"L"とPERMAをどう高めるかを考えることが重要です。すなわち、業務のパフォーマンスを積極的に測定し開示する(LaborとAccomplishment)、企業の枠組みを超えた取り組みの対外的なアピールを行う(RelationshipとEngagement)、そして健康経営のインパクトについて数値化して開示する(全ての"L"とPERMA)ことなどが考えられます。

これらの取り組みは、"四つ葉のクローバー理論"に基づくウェルビーイングの視点からみると、企業が健康経営を深化させ、それを経営戦略の一部とするための重要な要素といえます。

健康経営からウェルビーイング経営へ

このような視点から健康経営を考えることで、企業は従業員のウェルビーイングの向上と、その結果としての生産性の向上を図ることができます。この結果は、従業員個々の幸せと満足感だけでなく、企業全体の成長にも寄与します。これは、企業が健康経営に取り組む目的である「持続的な成長」を達成するための一環となるはずです。

また、四つ葉のクローバー理論に基づく健康経営の取り組みは、企業がステークホルダーに対して、健康経営の価値を明確に伝えるための手段ともなります。健康経営の価値を理解し、それを適切に評価するためには、「見える化」が必要です。四つ葉のクローバー理論を用いることで、企業は自社の健康経営がどのように従業員のウェルビーイングに貢献し、それがどのように企業全体の成長につながるのかを具体的に示すことができます。

健康経営は企業の持続的成長を支える重要な要素であり、その価値は計り知れません。そして、「四つ葉のクローバー理論」は、健康経営の目的と価値を具体化し、「見える化」するための有力なツールとなり得ます。これからも企業は、従業員のウェルビーイングを高め、企業全体の成長を支えるために、健康経営の取り組みを深化させていくことが求められます。

その過程で、「四つ葉のクローバー理論」は、その指針となるものと確信しています。これからの企業にとって、健康経営とウェルビーイングが一体となった新たなビジョンが、持続可能な成長を生み出す原動力となるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?