【中医基礎理論 第13講】 - 中医学の思考法その3 変易思惟 -

中医学には中医学特有の思考法があります。

象思惟

系統思惟

変易思惟

前回の記事では、系統思惟を学びました。

今回の記事では3.変易思惟を学びます。

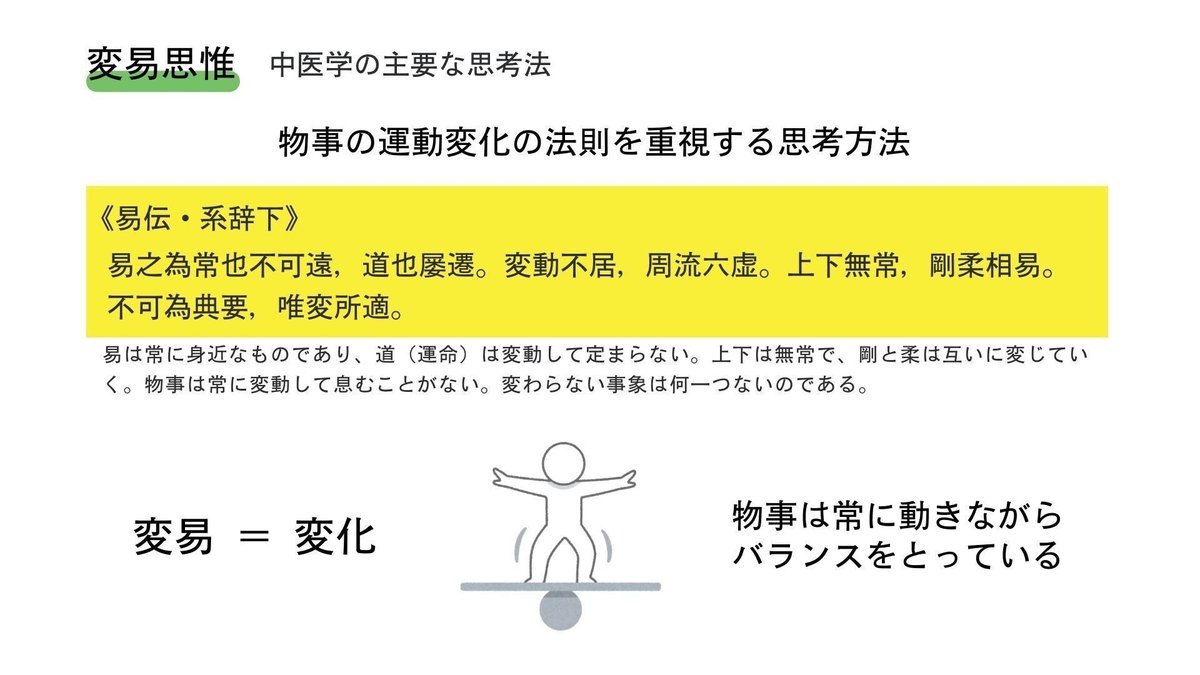

変易思惟

変易は「変わりやすい=常に変化している」という意味です。

風が吹き続けることで大地が変形するように、自然界は気が動く中で常に変化しています。

変易思惟は、事物の動的な変化規則に注目し、生命、健康のプロセスを理解するための思考法で、その重要な目的は、疾病を防治を達成することにあります。

変易思惟は、特に《周易》において顕著で、変化は宇宙の本質であることを強調しています。

《易伝・系辞下》では、「易は常に変わり、道は移り変わり動き続けるもので、上下に定まりがなく、剛と柔は互いに交替する。ただ変化に適応するのみ。」と述べられています。

このように、全ての物事は絶え間なく動いて変化しています。

この動的な変化の中で調和を保つことが何より重要なのです。

自然界のさまざまな現象、生命活動、健康、疾病なども、すべて物質運動の表現形式です。

万物は、絶えず生成しては消滅する、運動 → 変化 → 発展の永遠のプロセスの中にあるのです。

変易思惟は主に2つの内容から構成されています。

恒動変化

動静相召

詳しくみていきましょう。

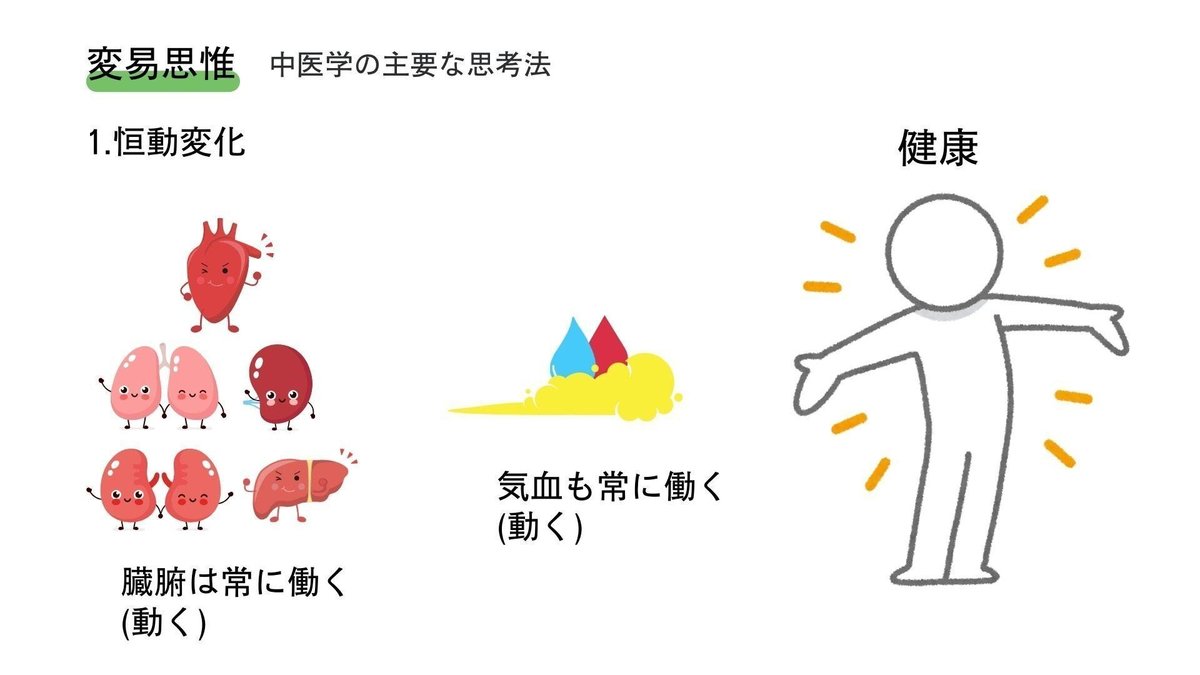

恒動変化

風が吹き続けることで大地が変形するように、自然界は、気が動くなかで常に変化をしています。

生命は運動にあるとされ、朱丹溪の《格致余論・相火論》には「天之生物,故恒于動,人之有生,亦恒于動。(天は万物を生じるがゆえに常に動いており、人もまた生きる限り常に動いている。)」と述べられています。

恒動とは、運動が永遠で絶対的なものであるという意味です。

人の生、長、壮、老、已(死)のプロセスは、運動のダイナミックな過程を体現しています。

そのプロセスの中で、肺の呼吸、心の拍動、脾の運化、肝の疏泄、腎の蔵精、さらに六腑の伝導化物(消化)、気血順行、津液代謝、経絡なども、皆絶えず動いているのです。

《素問・六微片大論》では、「物之生,従乎化;物之極,由乎变。变化之相薄,成敗之所由也。(物の生は化に従い、物の極は変に由る。変化は成否の根源である。)」と述べられています。

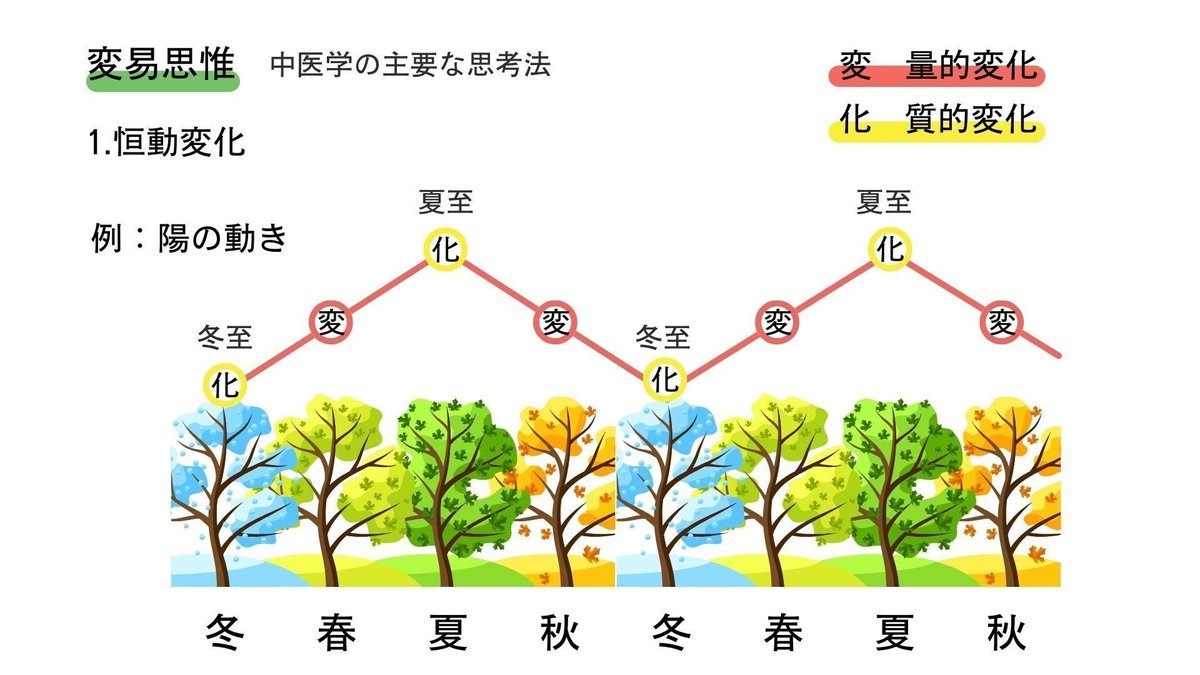

物事が小から大へと進む量の変化を「変」と言い、物事が発展の極点に達して質の変化が生じることを「化」と言います。

物事の新生は「化」の質的変化により起こり、物事が小から大へと発展する過程は「変」の量的変化により起こるのです。

この二つを合わせたのが「変化」です。

万物は常に変化しています。

自然界で最も変化を体現している現象の一つは「四季」でしょう。

四季は陰気と陽気の変化により生じます。

夏至に向かい陽気は増加していきます = 変

夏至になると陽気はピークを迎え、陰気が生じます = 化

冬至に向かい陰気は増加していきます = 変

冬至になると陰気はピークを迎え、陽気が生じます = 化

この繰り返しです。

「昼と夜」も変化を体現している現象の一つです。

1日の中で、陽気と陰気がどう変化しているのか、考えてみてください。

*陰陽学説で解説します。

「生成」、「発展」から極点に達して質的変化が生じ、旧いものが消え、新しいものが生まれるのは、すべて運動変化によるものです。

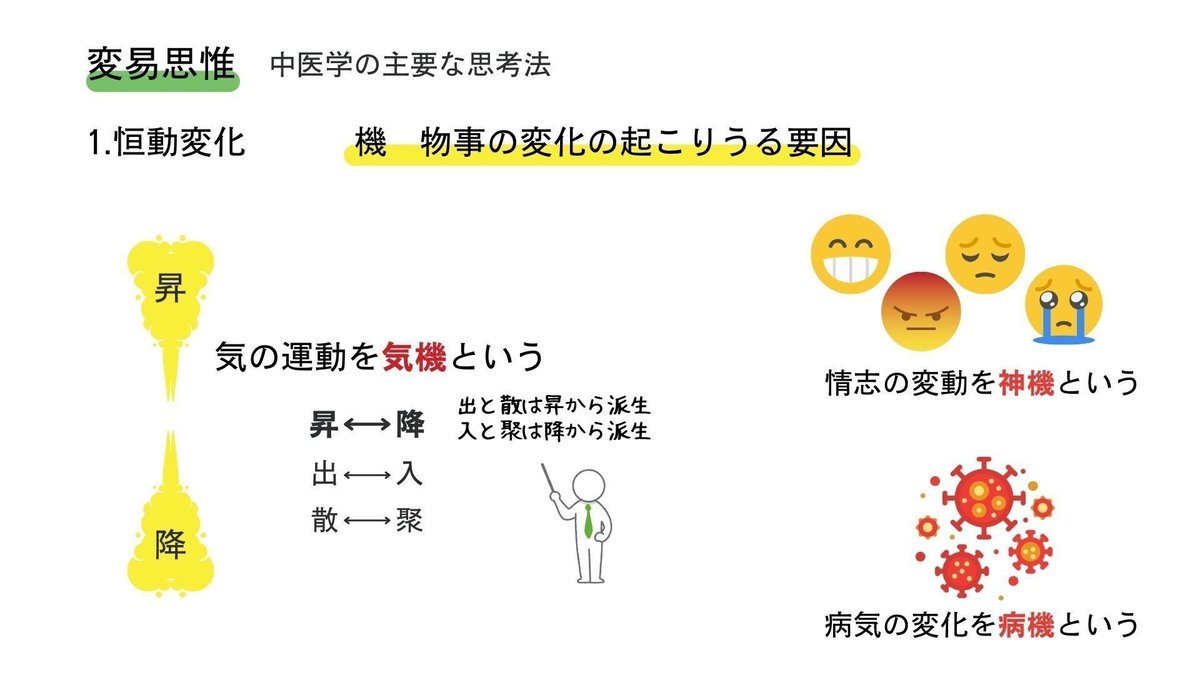

中医学では「機」という言葉がよく出てきます。

よく出るということは重要ということです。

「機」は、物事の変化の根本的な契機(変化・発展を起こす要素・原因、または、きっかけ)を意味します。

《荘子・至楽》では「万物皆出于機,皆入于機(万物はすべて機に由来し、すべて機に帰する)」と述べられています。

中医学で出てくる「機」をみてみましょう。

上昇や下降による気の運動を「気機」といいます。

気の運動により万物は変化していくので、変化の原因となる気の運動を「気機」というんですね。

他にも、精神や情緒の変化は「神機」といいます。

気が常に運動し、喜怒哀楽がバランス良く生じる状態が正常な状態です。

正常という状態は、常に運動変化の中で生じています。

気機と神機は、生命活動の基本形式なのです。

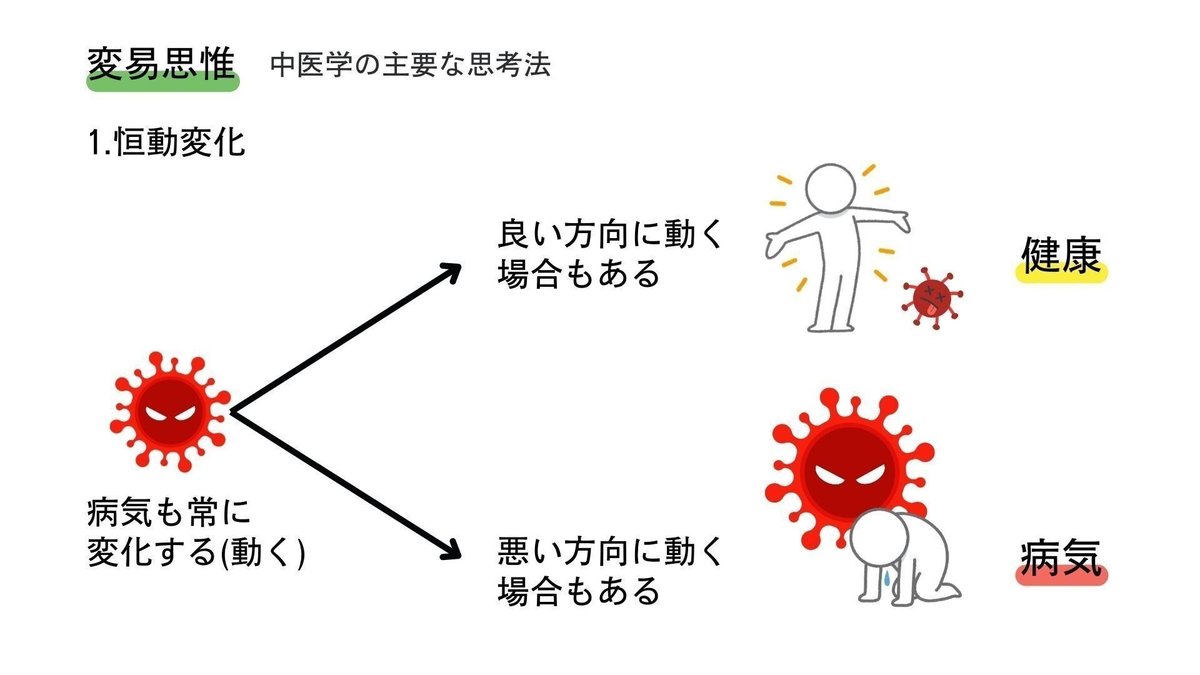

一方で、病気も常に変化します。

病気の変化や発症の根本的なメカニズム(機序)を「病機」といいます。

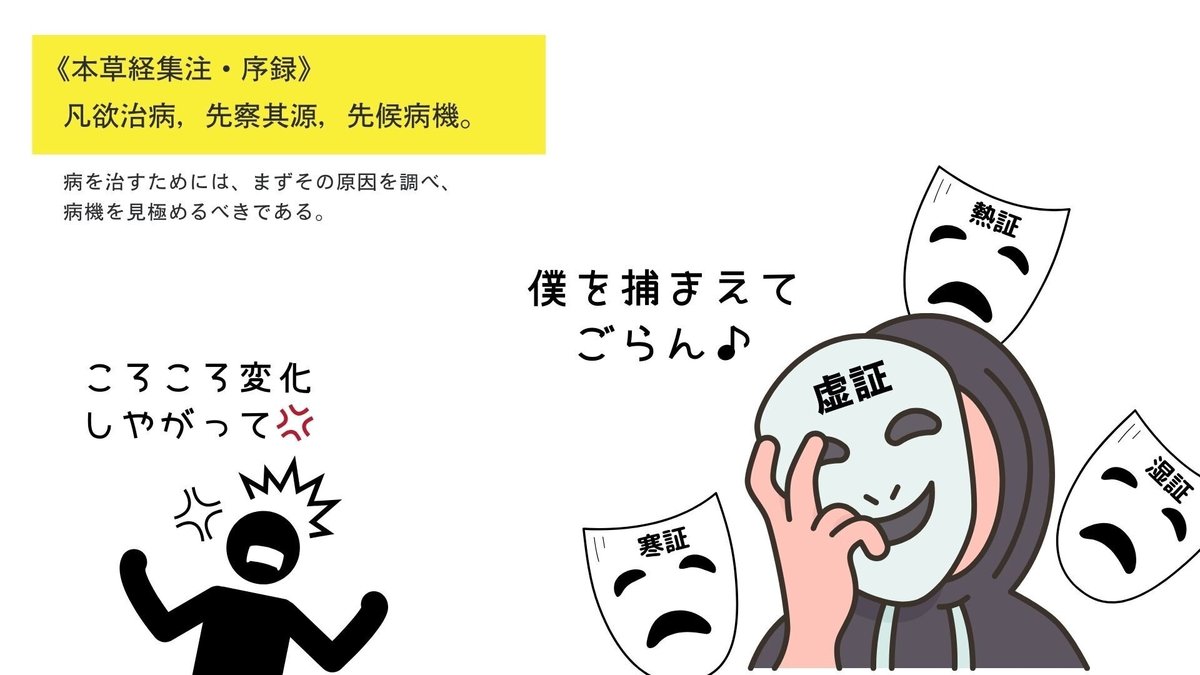

《本草経集注・序録》には「凡欲治病,先察其源,先候病機。(病を治すためには、まずその源=原因を調べ、病機を見極めるべきだ)」とあります。

病気の変化を正確に把握することは、診断と治療だけでなく、予防においても極めて重要です(相手の出方が分かっているのですから)。

常に変化する病気を捉えるため、中医学では病機を分析し、動的な視点から弁証することに重きを置きます。

病気の発生、発展、転帰という異なる段階で、病機は常に変動しています。

病気の変化は、邪正の盛衰や陰陽の不調和によって起こります。

その結果、生命活動に異常が現れ、最悪の場合、命を脅かすこともあります。

例えば、外感による表寒証が適切に治療されない場合、内部へと進行して熱に変化し、里熱証に転じることがあります。

また、実証は虚証に転じることもあり、陰虚が長引くと陽虚を引き起こすこともあります。

病気の変化を捉えること=病機を理解することが、どれだけ重要かは言うまでもありませんね。

中医学の「治未病」の思想では、病に先んじてこれを防ぎ、既病では変化を防ぎ、治癒後は再発を防ぐことを強調しています。

これを実現するには、動的な変化の観点からアプローチし、人体の陰陽の偏りを調整して、生理活動の動的平衡を保つことが必要です。

したがって、疾病の新たな情報や変化を常に把握し、慎重に分析して治療方針を柔軟に調整し、適宜、治療法や薬を調整することが鍵となります。

天地万物の変化の根本は、物事自体の内在的な動力に由来します。

例えば、『易伝・系辞上』には「剛柔相推して変化を生ず」と記されています。

剛柔とは、性質が相反する二つの側面、二つの力、つまり陰と陽を表し、陰陽の相互対立と相互作用が物事の変化と発展を推進することを意味しています。

つまり、物事自体の内在的な動力とは、「自身が持つ陰陽の運動力」ということです。

こういった中医学における生命活動プロセスおよびその運動変化の規則への理解は、《周易》の深い影響を受けています。

《素問・陰陽応象大論》には「陰陽者,天地之道也,万物之綱紀,変化之父母,生殺之本始,神明之府也,治病必求于本。(陰陽者、天地の道なり、万物の規律、変化の父母、生殺の本始、神明の府なり、治病必ず本に求むべし。)」と述べられています。

陰陽の運動は、物質世界の発生、発展、変化の法則、綱領、根本、内在的な動力です。

したがって、中医学では「色を察し脈を按じ、先ず陰陽を別つ」とし、診察と連携して先ず陰陽を弁別する必要牲を説いています。

「陰陽の所在を察し之を調え、平を以て期となす。」という治病求本の治療思想に基づき、陰陽を調整することが基本的な治療原則とされています。

「法于陰陽(陰陽に法る)」は養生の道であり、四時の変化に順応することが健康を維持するため最も重要なんでしょうね。

「明于陰陽、如惑之解、如酔之醒」

〜 陰陽明らかなること、惑いの解くるが如く、酔いの醒むるが如し ~

陰陽ほど大切なものはありません。

長々と書いてきましたが、変易思惟の内容をまとめるとこうなります。

①陰陽は常に運動して変化している。

②万物は全て内部に陰陽を持っている。

③つまり、万物は常に運動して変化している。

シンプルでいいですね、笑

万物は常に変化するので、人生うまくいかない時は、焦らず変化が訪れるのを待てばいいですね。

そう考えると変易思惟は、人生に希望を与えてくれる素敵な思考法に思えます(個人の感想)。

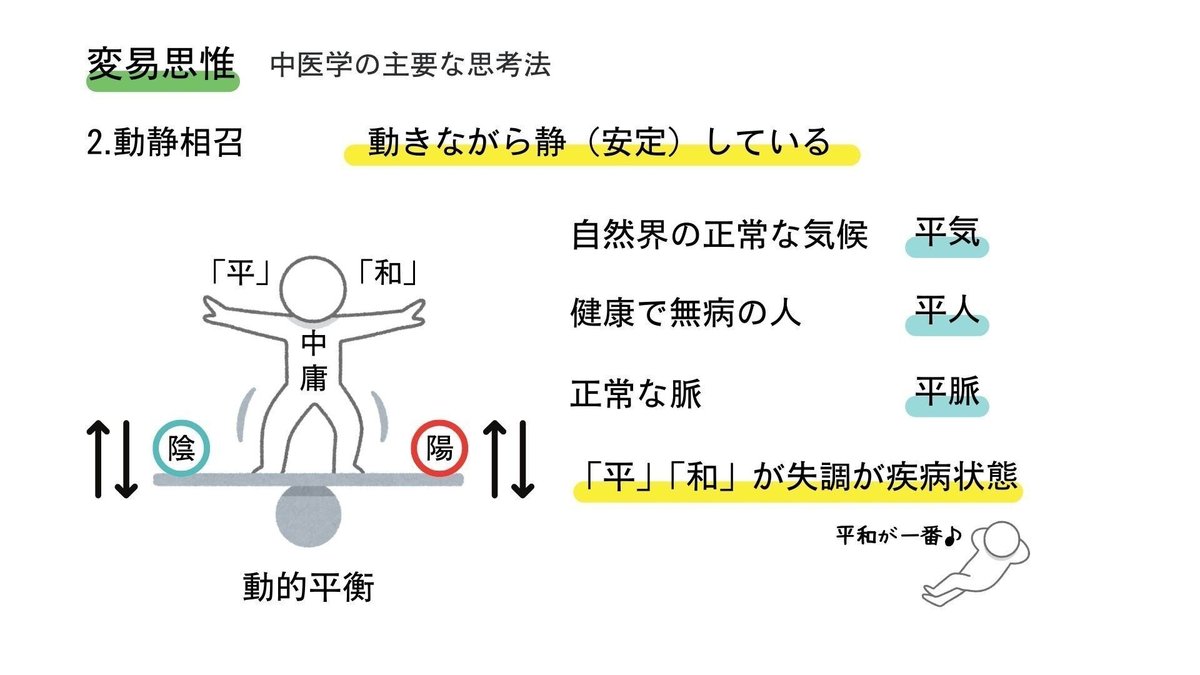

動静相召

召は「呼び寄せている」という意味です。

直訳すれば、「動と静は互いを呼び寄せている」ですが、動静相召は「動と静によって平衡(平和)となる。」という意味です。

変易思惟は、物事の運動と変化の絶対性を強調していますが、一定の条件下での限定的かつ一時的な相対的静止も重視します。

ここでいう「静止」とは、ピタッと止まっているということではなく、「安定してる」という意味です。

つまり、相対的静止は「動的平衡、動的安定」という意味です。

相対的静止は、事物の存在と発展に必要な条件であり、運動の別の表現形式でもあります。

《素問・天元記大論》では「動静相召、上下相臨、陰陽相錯、而変由生也(動と静、上と下、陰と陽が互いに関連し合いながら、それによって変化が生じる)」と説明しています。

周敦頣(しゅうとんしん)は《太極図説》で、「太極動而生用,動極而静,静而生陰,静極復動,一動一静,互為其根(太極は動いて陽を生じ、動きが極まれば静まり、静まりて陰を生じ、静けさが極まると再び動く。一動一静、互いにその根となる。)」と述べています。

運動の相対的静止による安定は、事物の内部で新しい要素が成長する基盤を形成し、事物がより高度な形態へと発展する条件となるのです。

動的平衡により、物事は「中和」の状態に達します。

「中和」という概念は《礼記・中庸》から引用されており、「中也者,天下之大本;和也者,天下之達道也(中とは中立的で偏りがない状態を指し、世の根本、基礎であり、和とは調和を指し、世の普遍的な規則である)」とされています。

「貴和尚中(調和を重んじ、中庸を尊ぶ)」は中国の伝統文化の基本精神です。

中医学の「中」の由来でもあります(中医学の中は中国の中ではなく尚中=中庸の中です)。

中和は万物が育まれる根本であり、道德修養の境地であり、また社会安定の保証でもあります。

《荀子・王制》には、「公平者職之衡也,中和者听之縄也。(公平なる者は職の衡なり、中和なる者は聴の綱なり)」とあり、中国の伝統文化の思想は、中医学の理論体系構築に深い影響を与えていることが分かります。

*「衡」も「綱」 も「重要なこと」という意味であり、「公平さと中和とは聴政(政治)においては重要なことである」という意味で用いられています。

そして健康とは、人体の臓腑経絡の生理機能や、気血津液の生成輸布が動静相召、つまり「平」で「和」の状態にあることです。

中医学は、中和と平衡を基準に、自然界の五運六気、生理活動、養生、予防、診断、治療などを研究する学問です。

それを表すように、《内経》では200箇所以上で「平」と「和」について言及しています。

ここから一気に紹介していきます。

自然界の正常な気候を「平気」と呼び、五運六気が動的平衡を維持する状態を指します。

《素問・五常政大論》には、「生而勿殺,長而勿罰,化而勿制,收而勿害,蔵而勿却,是謂平气。(万物が生じるときは殺さず、成長するときは削らず罰せず、変化するときは制止せず、収束するときは残害せず、蓄えるときは抑制せず、これを平気と言う。)」とあります。

健康で病気のない人を「平人」と称します。

《素問・生気通天論》にはその特徴を、「内外调和,邪不能害,耳目聡明,気立如故(内外調和すれば、邪が害せず、耳目が聡明で、気は正常に運行する)」や「筋脈が調和し、骨髄が堅固で、気血が従っている」と記しています。

*気立は「気の交流や転化」、如故は「元のまま、昔のまま」という意味です。

他にも《霊枢・平人絶谷》には、「五臓安定,血脈和利,精神乃居(五臓が安定し、血脈は和して敏捷で、精神はそこに居る)」と、平人の特徴が記されています。

人の生命活動には、生、成長、壮、老という自然の法則があり、腎中の精気の盛衰が生命プロセス全体において決定的な役割を持ちます。

生長発育期は「腎気平均」であり、体と精神が壮盛な段階にとなります。

*腎気が平均:三七(21歳)になり、女性の腎気が盛んになると、生殖機能が発達し始めます。そして、生殖機能が一定の段階まで発達すると、余分な腎気が身体の他の部位や臓腑に分配され、これが成長や発育を促進します。これを「平均」といいます。

正常な脈象は「平脈」と呼ばれ、《素問・経脈別論》には「権衡以平,気口成寸,以决死生(気血が平衡を以て平とし、それは気口(寸口)の脈拍変化で判る。気口の脈拍で病人の生死を判断できる。)」と述べられています。

気血が平和か、臓腑の機能が平衡を保っているかは、寸口(気口)に反映され、人の生理機能の状態が正常かどうかを診察します。

臓腑経絡の生理機能や、気血津液の生成と分布における動と静が「平」「和」を失うと、それは疾病の状態とされます。

陰陽の消長が平衡を失うと、「陰陽失和」と呼ばれる状態になります。

《素問・生気通天論》には、「凡陰陽之要,陽密乃固,両者不和,若春無秋,若冬無夏。(陰陽の要は、内では密で、外では固く護ることである。両者が和しなければ、春が秋を持たず、冬が夏を持たないようなものである。)」と記されています。

《素問・調経論》には「血気不和,百病乃変化而生(血気が不和なら、百病が変化して生じる)」と述べられています。

《霊枢・脈度》には「五蔵不和則七竅不通,六府不和則留為癰(五蔵が和していなければ七竅が通じず、六腑が和していなければ癰として留まる)」とあり、形体や官竅(感覚器官)の病変を引き起こすと説いています。

《霊枢・終始》では、「謹奉天道,請言終始,終始者,経脈為紀,持其脈口人迎,以知引用有余不足,平与不平,天道畢矣”(天地の陰陽の道理に基づいて、終始の大義を説明しよう。いわゆる終始とは、十二経脈を綱紀として、脈口=寸口と人迎から、陰陽の有余と不足、平衡と不平衡を知ることである。陰陽の盛衰の原理もこのように理解することができる。)」と述べられています。

至る所に「平」と「和」が登場していますね。

中医学の予防と治療の原則は、「陰陽の所在を慎重に観察し、それを調整して平を期すること」、「権衡(つりあい)において平治すること」です。

私たち臨床化は、動静相召を以って平和を体現していかなければいけません。

様々な思考法(思惟)をご紹介しました。

お疲れ様です。

「単なる妄想では?」とか「非科学的だなぁ」と感じている方もいると思います。

でも、安心してください。

中医学はしっかりと検証をしていきます。

仮説と検証

闇雲に思惟を用いて理論を構築しただけではありません。

様々な思考法によって得た知見は、あくまで「仮説」です。

「風は動き回っているから、人の動作異常の原因は身体の中で風が吹いているからだ」と仮説を立てたら検証しなければなりません。

そこで、実践をします。

動きに異常がある患者に、身体から風を取り去る治療を行います。

その結果を集め、有意に症状が改善すれば正しい定説として採用されます。

当然、効果がなければ棄却されます。

現代で行われている臨床研究に比べれば精度は低いですが、検証し、実証されたものを中医学は蓄積し続けているのです。

そして、中医学は昔と変わらず、現在も最先端技術を吸収し続けています。

診断にAI技術を用いたり、基礎研究や臨床研究でも最先端技術を用いて治療効果を検証しています。

効果が証明されれば残ります。

今は定説であっても、今後の検証で無効と証明されれば消えていくでしょう。

そんな厳しい世界の中で、この先も中医学はどんどん変化し発展し続けていくのではないでしょうか。

それでも、中医学は非科学的だと思いますか??

最後に

3回に分けて中医学特有の思考法をご紹介しました。

今はよく理解できなくても、中医学を学ぶ中で、これらの思考法は何度も出てきます。

何度も触れる内に理解ができてきますので、どうぞご安心して先へ進んでくださいね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

このブログでは東洋医学の中の「中医学」を学べる記事を書いていきます。

今後もがんばっていきますのでスキ・コメント・フォローなど頂けますと嬉しいです。

今後とも東洋医学の有益な情報発信していきますので、応援よろしくお願いします😀

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?